Il primo punto di contatto tra cinema e psicanalisi risale al 1895, anno in cui i Lumière proiettavano il primo film della storia e Freud teorizzava per la prima volta l’interpretazione di un sogno. Una cinquantina di anni dopo, in Carefree, commedia musicale del 1938, Fred Astaire interpretava uno psicanalista che finiva fatalmente per innamorarsi della sua paziente, Ginger Rodgers, tra una seduta e l’altra. Si trattava del primo incontro ufficiale tra cinema e psicanalisi, due mondi sostanzialmente coetanei. Ma il mondo della psicanalisi ha influenzato e ispirato moltissimi artisti e intellettuali.

Per Barthes, ad esempio, l’esperienza della visione di un film al cinema aveva svariati punti di contatto con l’esperienza di una seduta dallo psicoanalista. Ne Il brusio della lingua teorizzava l’esistenza di una “situazione da cinema” che era di fatto pre-ipnotica. In questa “situazione” il nero della sala era anticipato da quella “fantasticheria crepuscolare”, preliminare all’ipnosi nelle riflessioni di Breur-Freud, che motivava lo spettatore ad andare al cinema. Il piacere che questi provava all’uscita dalla sala era per Barthes simile a quel misto di goduria e intorpidimento che si doveva sentire dopo una seduta psicoanalitica.

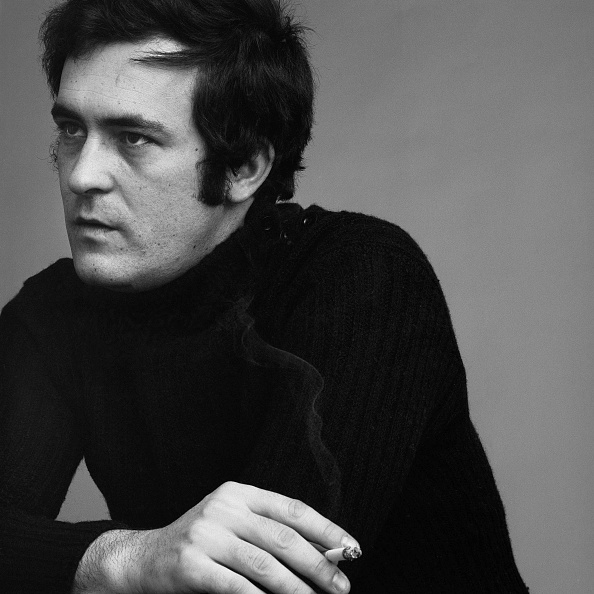

Anche altri autori come Woody Allen hanno avuto nei decenni un rapporto molto stretto con la psichiatria ma, al contrario di quest’ultimo, Bernardo Bertolucci non ha mai avuto un rapporto ambivalente con l’analisi e non l’ha mai trattata con ironia. Anzi, se è esistito un regista capace di assecondare l’idea di Barthes che ci fosse un legame indissolubile tra psicanalisi e cinema quello è proprio Bernardo Bertolucci.

In Bertolucci’s Dream Loom: A Psychoanalytic Study of Cinema, dedicato allo stretto rapporto tra il cinema del regista parmigiano e la psicanalisi curato da Thomas Jefferson Kline si riporta una dichiarazione dello stesso Bertolucci che ben riassume l’importanza della psicanalisi freudiana nel suo lavoro: “Tutti i miei film sono stati fusi nello stampo dell’analisi, fondata in massima parte sul materiale onirico. Dopotutto non sono i film fatti di materia onirica? I film sono fatti della stessa materia dei sogni”.

Il 1969, anno in cui Bertolucci entra in analisi, è anche l’anno di La strategia del ragno, il primo film a risentire degli influssi della terapia. Racconterà Bertolucci: “Il mio incontro con la psicoanalisi e con Freud, alla fine degli anni Sessanta mi ha fatto riflettere, consentendomi di cambiare il carattere dei miei film da monologhi, quali erano stati fino a allora, in dialoghi. Con l’analisi mi sono accorto di avere nella camera di ripresa un obiettivo in più, offertomi non da Kodak o Agfa ma da Freud”. La strategia del ragno è una rilettura estremamente libera di un racconto di Jorge Luis Borges, “Tema del traditore e dell’eroe” e mostra già molti dei fulcri della poetica di Bertolucci, tra cui appunto la psicanalisi.

Il protagonista, Athos Magnani, una volta tornato nella natia città inventata di Tara, se la deve vedere con il ricordo della figura del padre, che tutti credono morto e con cui condivide il nome e anche l’aspetto, visto che i due Athos sono infatti interpretati dallo stesso attore. La premessa del film già evidenzia quanto centrale nella pellicola sia l’idea del Doppelgänger, ripreso da Freud a suo tempo ne Il perturbante. Il doppio, nel film come in Freud, non è specchio della scissione dell’Io, ma residuo di un tempo passato con cui è difficile per il protagonista rapportarsi. Lo specchio è un oggetto presente in molte scene e ha un forte valore simbolico: Athos il giovane si specchia continuamente anche nel padre e lo fa anche ogniqualvolta si trova a relazionarsi con il genitore, il cui nome è scritto per le vie, nei circoli e a cui viene dedicata persino una statua. Un padre di cui il protagonista arriva a desiderare inconsciamente la scomparsa, per non doversi più sottoporre a un continuo confronto. Questa riproposizione del contesto edipico è un tema che spesso ritroveremo da allora in poi in tutta la filmografia di Bertolucci, figlio di un grandissimo poeta con cui ebbe sempre un ottimo rapporto ma con cui inconsciamente era costretto sempre a confrontarsi nella sua carriera artistica. La duplicazione viene esasperata nel film anche grazie ai continui flashback che servono a spezzare il ritmo del film che finisce così per appartenere a una dimensione sempre più onirica e staccata dalla realtà. Il ricordo alla base del flashback non viene rievocato per dare linearità alla trama, per farci avvicinare a qualcosa di più vero ma al contrario serve per allontanarci dal reale, come spesso nella storia del montaggio è successo. Il film è come una casa degli specchi di quelle che si trovano nei luna-park che ci ripropone l’immagine del protagonista rispecchiata in maniera sempre diversa: la verità, nella dimensione del sogno in cui si muove il film e l’analisi freudiana, può venire fuori solo deformata.

Il conformista, tratto dal libro di Moravia e girato l’anno dopo de La strategia del ragno, nel 1970, è meno dichiaratamente surreale – nella Strategia Bertolucci arrivava pure a girare Magritte – ma nonostante questo non rinuncia a inserire retaggi del suo periodo di analisi, tanto da modificare il finale della storia originale per dare più importanza all’inconscio del protagonista che influisce direttamente sulla diversa chiusura della vicenda. Anche in questo caso torna il leitmotiv dell’uccisione del padre, che non è più rappresentato dal genitore in quanto tale ma dal mentore cinematografico. Come spiegò lo stesso Bertolucci, mentre nella Strategia si sentiva “più influenzato dalla vita”, nel Conformista era “più influenzato dai film”. Il risultato è che il conflitto edipico si configura in un’abiura di tutti quei maestri, da Pasolini al più volte evocato Godard, che avevano influenzato in passato il regista. Fino ad arrivare al ribaltamento ne La tragedia di un uomo ridicolo, del 1981, in cui viene presentato un genitore che lucra sulla scomparsa del figlio, quasi a suggerire che il conflitto possa esistere anche in assenza di una delle due figure.

Col passare degli anni, la riflessione di Bertolucci si amplia, comprendendo sempre nuovi spunti mutati dal periodo di analisi. Ultimo tango a Parigi diventa una delle riflessioni artistiche più struggenti sulla solitudine dell’essere umano ed è in questa atmosfera di abbandono che è maturata l’ideazione da parte di Bertolucci della famosa scena in cui viene simulato un rapporto anale violento, a cui l’attrice non era stata preparata, sembra proprio allo scopo di farla sembrare più realistica. I due personaggi, Jeanne e Paul, si incontrano a Parigi in un appartamento in affitto e usano il sesso come l’ultima arma per combattere l’oblio di una vita senza senza affetti. Il tango è una metafora nel suo essere un gioco di avvicinamento e distanza, e così anche la relazione in cui si esibiscono Marlon Brando e Maria Schneider non basta a soddisfare completamente il loro bisogno di vicinanza. Il finale è un inno alla psicanalisi, con Paul che indossa il cappello del padre e al momento della morte, per mano di Jeanne, resta in posizione fetale, ricordando come la vita sia governata fino alla fine da un equilibrio tra eros e thanatos.

Se Ultimo tango parlava di due esseri umani che fanno fatica a comunicare e trovano alla fine la strada per raccontarsi, anche a loro stessi, attraverso i loro corpi; Pu-Yi, il protagonista de L’ultimo imperatore, non è mosso da una necessità diversa quando decide di raccontare le sua esistenza mentre è in carcere. Anche lui è alla ricerca del suo vero io e scrivendo cerca di scoprire la ragione ultima che muove le sue azioni, la verità che è stata nascosta dietro a una vita che è sempre apparsa a chi guardava dall’esterno senza preoccupazioni, falsamente felice. Il passaggio del protagonista in carcere certifica il suo incontro con sé stesso, che ottiene attraverso gli interrogativi che gli vengono posti e che lui stesso si pone attraverso la narrazione. Questa esperienza è per Pu-Yi del tutto equivalente alle sedute psicoanalitiche di un protagonista che, emerso alla ribalta giovanissimo, non ha avuto il tempo per dedicarsi alla ricerca del suo vero sé, esattamente come il regista ex enfant prodige che dirige la pellicola.

I temi, ovviamente, non vengono sempre riproposti allo stesso modo, ma subiscono una naturale evoluzione nel corso del tempo. In quello che potrebbe essere considerato per certi versi il successore spirituale di Ultimo tango a Parigi, The Dreamers, c’è la stessa voglia di conoscersi passando attraverso l’esplorazione della propria fisicità. Tuttavia, la pulsione di morte scompare di fronte all’irrefrenabile energia e voglia di vivere dei protagonisti. La passione non è più distruttiva e lo stesso appartamento parigino stavolta fa da sfondo alla tensione evolutiva di un processo di crescita. Il corpi dei ragazzi compiono una liberazione, diventando portatori di quella gioia che in Ultimo Tango non riesce mai a essere effettivamente compiuta. La vasca in cui si immergono rimanda alla simbologia dell’utero e quindi alle interpretazioni freudiane, ma l’utero è più in generale l’intera casa: da cui riescono a uscire solo quando, al termine del loro percorso di analisi, si capiscono abbastanza bene da poter comprendere anche la protesta sessantottina che infuria per le strade di Parigi.

I ragazzi di The Dreamers sono in fondo parenti stretti dei due fratelli dell’ultimo lungometraggio di Bertolucci, il non del tutto compreso dalla critica e dal pubblico, Io e te, del 2012. Non a caso questo film è tratto da un romanzo breve di un autore che è figlio di un famoso psichiatra, Niccolò Ammaniti, e indaga sulla ricerca d’identità di un giovane inserendolo anche questa volta all’interno di un luogo che rappresenta l’inconscio: la cantina. Il giovane protagonista, che vediamo all’inizio della storia in cura da uno psichiatra, riesce a superare la sua reticenza a relazionarsi col mondo solo nel momento in cui è costretto a interfacciarsi con una solitudine diversa, quella incarnata da una sorella più grande che non è però più consapevole di lui. Anche qui torna il confronto con la figura paterna. In un dialogo all’inizio, il giovane protagonista quasi propone alla madre un incesto per superare la mancanza di un padre, stimato ma assente, mentre la protagonista del film sul finale confessa di aver quasi ucciso la matrigna con una pietra perché colpevole di volergli “rubare il papà”. Come in The Dreamers anche Io e te termina con i protagonisti che finalmente tornano nel mondo esterno con la consapevolezza di avere finalmente la forza di reagire. Aldilà dell’effettiva qualità del film è bello pensare che il suo finale rappresenti in qualche modo anche la fine di un percorso di ricerca di sé intrapreso decenni fa da Bernardo Bertolucci.

Il cinema è una potente forma di analisi, non solo della società ma anche di se stessi. Bertolucci è stato il più grande teorico di questa idea mischiando in opere pantagrueliche come Novecento il racconto compiuto di un periodo storico con l’analisi della memoria personale e il dialogo con sé stessi.

Siamo tutti stati psichiatri di Bertolucci ogniqualvolta ci siamo seduti a guardare un suo film e abbiamo ascoltato la voce dei suoi personaggi. Ma forse il lascito maggiore di questo artista è che siamo stati anche noi spinti a capire qualcosa di noi guardando i suoi film: abbiamo dato un nome alle nostre emozioni, ai nostri tabù e alle nostre paure grazie alla sua filmografia. Il cinema di Bertolucci ci ha portato a cercare strumenti per comprenderci e interrogarci. In fondo probabilmente il cinema, e più in generale l’arte, al suo più alto livello, serve proprio a questo.