L’11 novembre del 1940, a Taranto, sono appena passate le 23. Buona parte della città sta dormendo quando i vetri delle finestre vibrano per il ronzare dei bombardieri. Le sirene d’allarme riempiono l’aria lente e sinistre, quando le bombe stanno già cadendo. La contraerea illumina il cielo mentre le esplosioni devastano strade, case e automobili. La gente esce in strada e corre verso i rifugi, vestita con quello che ha addosso. Tra urla, fiamme ed esplosioni c’è un Tenente di vascello, Luciano Barca; è mezzo svestito come gli altri e corre a perdifiato verso il porto dove gli hanno detto che la sua nave è stata colpita. All’incrocio con via Cavour vede un Capitano che cammina calmo, in perfetta uniforme, mentre attorno l’intera città viene distrutta. Barca lo raggiunge e l’ufficiale, squadrandolo, gli dice: “Il bombardamento non è motivo sufficiente perché un ufficiale di Marina debba correre in questo modo.”

“Ma comandante!”, ansima Barca, “L’Ambra è stata colpita, devo correre a bordo!”

“Va bene, mi scusi. Ma, in ogni caso, si abbottoni la giacca.”

E Barca, in mezzo a esplosioni e il crepitare delle mitragliatrici, si affretta a farlo; perché l’uomo che ha davanti è uno dei più grandi marinai l’Italia abbia mai avuto: Carlo Fecia di Cossato.

Carlo nasce a Roma il 25 settembre 1908 da una famiglia nobile con oltre 1500 anni di storia: è discendente dei Fesh, famiglia venuta da oltralpe al fianco di Umberto I Biancamano. Il loro motto è un ironico “Ex optimo vino etiam faeces”, cioè “Dal buon vino anche la feccia”. Anni dopo, il bisnonno di Carlo era stato aiutante di campo di Re Carlo Alberto e il nonno era il Colonnello dei bersaglieri Enrico Gené, uno dei decorati della breccia di Porta Pia. Il padre – Carlo anche lui – era stato il primo a entrare in Marina, diventando in breve tempo un Capitano di vascello tra i più rispettati. E la stessa cosa vale per il fratello maggiore, Luigi, che ha sette anni più di Carlo ed è già all’accademia navale. La madre, la marchesa Olga Carpani Albergati Capacelli, ha educato i bambini secondo ideali di nobiltà, onore e cavalleria; ha insegnato loro che il popolo coincide col Paese e va difeso e preservato sotto la guida del Re, ossia la divinità assoluta. Carlo – o Charlot, come lo chiama la mamma – è un bimbo riservato, con un carattere affettuoso e per nulla attaccabrighe, che vede nel suo fratello maggiore il proprio eroe, e appena compie 15 anni entra nell’Accademia navale di Livorno, quando Luigi ne è appena uscito per andare in guerra.

Nell’ottobre del 1925, mentre Carlo è chino sui libri, vede il fratello tornare a casa con una ferita alla gamba e una medaglia d’argento, guadagnata durante un assedio a Bargal, in Somalia, durante 22 ore di bombardamenti consecutivi. Luigi e altri sette uomini erano stati abbandonati dalle truppe ascare e avevano dovuto tenere la postazione con una mitragliatrice e le baionette. A casa è una festa, ma dura molto poco: Luigi entra in Aeronautica, e durante un’esercitazione in Calabria sbaglia manovra e si schianta al suolo. Per Carlo è un colpo durissimo, perché ora è il solo maschio della famiglia; tutto il peso del cognome si scarica sulle sue spalle. Esce a 20 anni con il grado di Guardiamarina e chiede di passare all’Aeronautica, per proseguire la strada che suo fratello ha interrotto. L’ammiraglio Sirianni, però, oltre a essere il Sottosegretario di Stato della Marina è anche amico del padre di Carlo, il quale non ha alcuna intenzione di mettere il suo ultimo figlio maschio su un aeroplano. Le porte dell’Aeronautica così gli si chiudono.

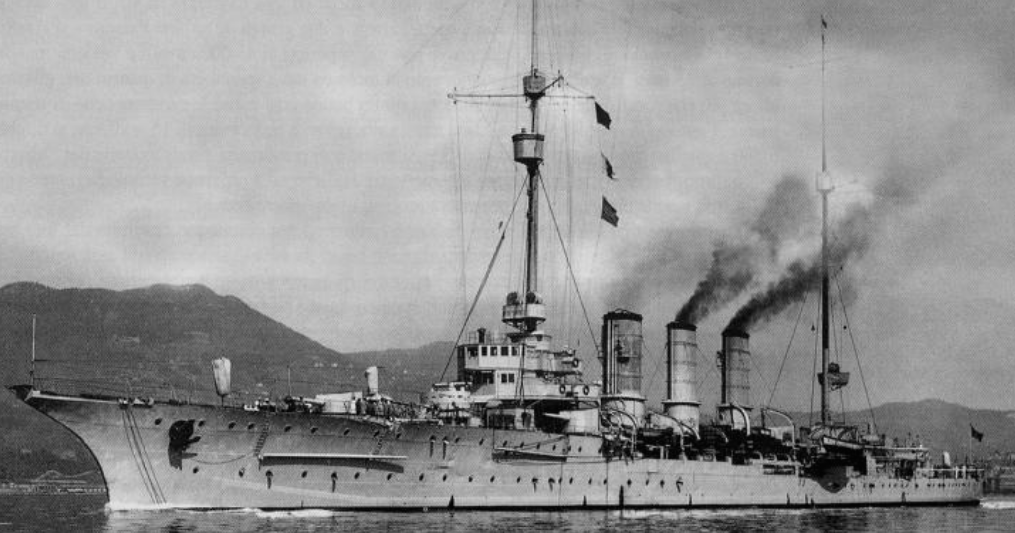

L’11 luglio del 1928 il suo primo imbarco è sull’incrociatore Ancona, diretto in Cina. Per dieci anni studia le navi, i sommergibili, gli uomini e impara soprattutto a conoscere quell’elemento ostile e imprevedibile che è il mare, e gli effetti che ha sulla psiche. Quando il 10 giugno 1940 Mussolini esce dal balcone e annuncia l’entrata in guerra, Carlo ha 31 anni ed è secondo in comando a bordo dell’Enrico Tazzoli, un sommergibile classe Calvi di stanza a BETASOM, la base navale dei sottomarini della Regia Marina a Bordeaux durante la seconda guerra mondiale. Fianco a fianco coi sommergibili tedeschi deve affrontare l’Atlantico, le navi inglesi, i mercantili blindati che portano loro i rifornimenti e gli aerei antisommergibile che vagano armati di siluri.

Una frase attribuita a Platone dice che al mondo esistono i vivi, i morti e quelli che vanno per mare. La vita in un sottomarino di metà Novecento è la cosa più simile all’inferno che si possa immaginare. A decine di metri sott’acqua, senza oblò, il giorno e la notte sono scanditi solo da una luce rossa; i marinai dormono con il sistema della branda calda, cioè prendono il posto di chi deve fare il turno. Si vive spalla a spalla con uomini che lavorano senza potersi lavare tra puzza di sudore, odore di benzina, acido da batterie, sigarette, latrine, il caldo dei motori e la salsedine che incrosta gli ingranaggi, secca la pelle e incrosta il naso. Senza radar, sonar, GPS o computer, le rotte vengono calcolate a mano e si manovra con un timone analogico. In caso di guerra non c’è nulla che avvisi del pericolo; i siluri possono arrivare dal cielo o da un sottomarino nemico, colpire e spaccare le paratie, uccidendo tutti per affogamento in pochi secondi. Fuori è peggio: l’oceano è un deserto sadico che mostra acqua che non puoi bere. Anche sopravvivere a un affondamento lascia gli uomini in balia di squali e tempeste senza viveri, distanti miglia da qualsiasi porto, incapaci di comunicare la propria posizione alle altre navi e spesso destinati a morire di fame e sete, senza nemmeno il conforto di sapere che i propri cari riceveranno le lettere che hanno addosso, come succede a chi muore sulla terra ferma.

All’inizio della seconda guerra mondiale, essere in un sottomarino non è un atto di coraggio, ma di pazzia. Quando il 5 giugno 1941, con il grado di Capitano di corvetta, viene nominato Comandante in capo del Tazzoli, Carlo Fecia di Cossato fa mettere l’intero equipaggio in riga e dice: “Io intendo partire con gente disposta a tutto. Se qualcuno vuole sbarcare, lo dica subito. A bordo voglio solo volontari.” Nessuno si muove, lui li ringrazia uno per uno, poi prendono il largo. Sono un equipaggio affiatato quanto eccezionale, in cui il secondo in comando è il Tenente di vascello Gianfranco Gazzana-Priaroggia. Il primo contatto nemico avviene il 15 aprile a 500 miglia ovest di Lisbona, è il piroscafo Aurillac della Gran Bretagna. Lo attaccano con un siluro, poi emergono e lo affondano con altri due siluri e cannoni alle 21.31. Il 7 maggio tocca alla nave da carico norvegese Fernlane in pieno giorno, il 9 maggio anche la petroliera norvegese Alfred Olsen viene affondata alle 20.06. Finiti i siluri si torna a BETASOM per fare rifornimento, ma in vista del porto il Tazzoli viene intercettato da un aereo antisommergibile che lancia in acqua un siluro. Ha fortuna: viene colpito, ma non esplode. E così si riparte.

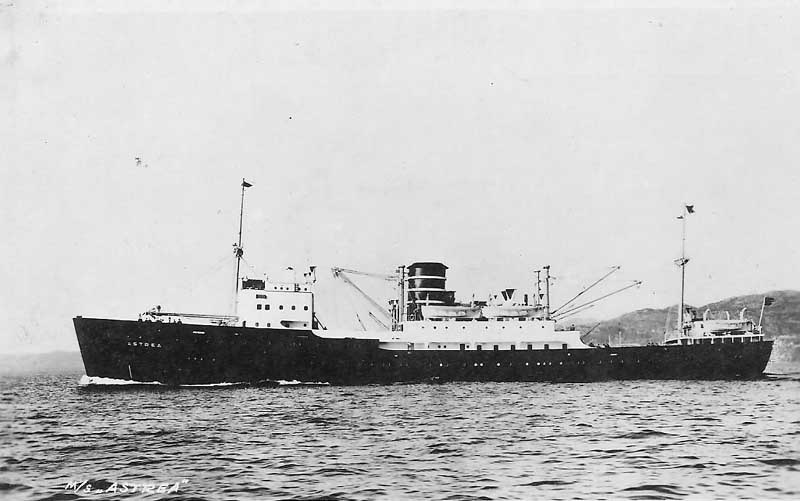

Il 12 agosto, alle 21.10, viene affondato il piroscafo Sangara della Gran Bretagna, il 19 agosto la petroliera Sildra. Hanno bisogno di gasolio, così tornano per fare rifornimento e far riprendere fiato all’equipaggio. Terminata la licenza di Natale, riprendono il mare. Il 6 marzo 1942 affondano il mercantile Astrea alle 2.35 di notte, il giorno dopo il mercantile Tonsbergfjord della Norvegia, il 9 marzo il mercantile Montevideo dell’Uruguay. Durante quei giorni, Carlo non viene mai visto dormire; si tiene sveglio bevendo caffè e fumando sigarette. Quando il secondo in comando gli domanda perché non dorme, Carlo gli risponde col suo solito sorriso: “Se dormo adesso, non mi sveglio più.” L’11 marzo affondano il mercantile Cygnet di Panama, il 13 il Daytonian e il 15 la petroliera Athel Queen, entrambi della Gran Bretagna. Nessuno capisce come faccia a restare in piedi, ma Carlo è sempre in plancia. Il primo agosto affondano con siluri e cannoni il piroscafo Kastor della Grecia, il 7 agosto la petroliera Havsten della Norvegia, il 12 dicembre il piroscafo Empire Hawk della Gran Bretagna alle due di mattina e l’Omblin, dell’Olanda, alle 18.25 dello stesso giorno. Quando viene a sapere che la Marina degli Stati Uniti ha dichiarato che “Nessun sommergibile europeo avrebbe mai il coraggio di avvicinarsi alle nostre coste”, il 25 dicembre affonda la motonave Dona Aurora, pesantemente corazzata. Affondata la nave emerge vicino alle scialuppe dei naufraghi, e gli grida: “Adesso tornate a riva, e raccontategli che non abbiamo il coraggio di arrivare fino a qui!”

Quando rientra alla base, Carlo ha passato 74 giorni di mare e ha seri problemi di salute, mentre gli uomini ormai lo considerano un misto tra Dio e il loro padre spirituale. Carlo vorrebbe riprendere il comando del Tazzoli e del suo equipaggio, ma i medici gli prescrivono riposo, sole e aria aperta. Promosso a Capitano di fregata, si imbarca a malincuore sull’Aliseo, un torpediniere classe Ciclone. Cede il comando del Tazzoli al comandante Giuseppe Caito e salpa. Il 17 maggio 1943, appena preso il comando dell’Aliseo, gli viene comunicato che il Tazzoli e il suo equipaggio sono morti durante una missione di trasporto materiali per l’estremo oriente, forse a causa di una mina di profondità. È un colpo devastante. Chi passa insieme difficoltà, miseria, tempeste e paura sviluppa un rapporto umano che oltrepassa i gradi e l’amicizia, soprattutto in mare e ancora di più in un sottomarino, dove gli spazi personali quasi non esistono; dopo il fratello Luigi, per Carlo perdere il suo equipaggio è come avere perso casa e famiglia insieme.

Esiste un filmato a bordo del Tazzoli, girato da un marinaio del suo equipaggio durante l’ultima missione. Mostra lui, alto, esile, alla guida di quello che è poco più di un pezzo di ferro in mezzo alle onde, osannato dai suoi uomini, tutti spariti in fondo al mare appena lui li ha abbandonati. Ma Carlo ha giurato fedeltà al Re, alla Marina e all’Italia; fin da bambino i suoi genitori gli hanno insegnato che prima di ogni cosa viene il dovere, così si fa forza. Passa l’estate a bordo dell’Aliseo, tormentato dai ricordi e dai sensi di colpa, seguendo via radio le evoluzioni della guerra, lo sbarco degli americani in Sicilia il 10 luglio, la deposizione di Mussolini il 25 e la nomina da parte del Re di Badoglio come capo del governo.

Il pomeriggio dell’8 settembre l’Aliseo salpa insieme a una torpediniera gemella, l’Ardito, per scortare un convoglio in Sardegna, facendo scalo nel porto di Bastia in Corsica. Alle 19.45, dalla radio, Badoglio dichiara l’armistizio, ma a bordo dell’Aliseo e dell’Ardito lo scoprono appena ormeggiano nel porto, che pullula di navi militari naziste. A terra, ufficiali tedeschi e italiani hanno concordato un “accordo fra gentiluomini” che consente ai tedeschi di ritirarsi in pace, ma è un trucco per prendere tempo; i tedeschi stanno già organizzando una rappresaglia con truppe in arrivo dall’isola d’Elba. Alle 23.30, dal porto telefonano a bordo dell’Aliseo e dell’Ardito intimandogli di andarsene il prima possibile senza prendere il largo, perché al porto tira brutta aria e i loro cannoni potrebbero far comodo. Cossato leva l’ancora e salpa in silenzio. Purtroppo, l’Ardito non ne ha il tempo.

I tedeschi, mentre gli ufficiali trattavano l’accordo, si erano già preparati delle squadre di incursione per catturare le navi e scatenare una rappresaglia. Alle 23.30 nel porto risuona un fischio stridulo e prolungato. Le sentinelle italiane vengono uccise a pugnalate, poi i tedeschi prendono con le armi il piroscafo francese Humanitas e il Sassari, mentre con le bombe a mano fanno esplodere i fusti di carburante che scatenano un incendio. Quando assaltano l’Ardito, però, i marinai li respingono a fucilate. A quel suono, le navi tedesche puntano le mitragliatrici sull’Ardito e aprono il fuoco falcidiando i loro incursori e i nostri marinai. Le batterie costiere italiane, mitragliatrici pesanti, vengono prese dai tedeschi che le puntano verso l’Ardito e aprono il fuoco a loro volta.

A terra, la Marina italiana avverte l’Esercito. Rispondono i Bersaglieri del 10° raggruppamento celere che appena arrivati aprono il fuoco; i tedeschi arretrano e si ritirano, restano solo quelli alle mitragliatrici. A bordo delle navi, gli ufficiali tedeschi ordinano di allontanarsi e aprire il fuoco coi cannoni. A terra, intanto, arriva il 175° Alpini, che dopo un breve conflitto a fuoco riprendono possesso delle mitragliatrici. È tardi; ormai le navi tedesche sono fuori portata, mentre i loro cannoni da 88mm tempestano di colpi l’Ardito e devastando il porto. L’Italia non ha armi capaci di competere; l’unica speranza sono i cannoni dell’Aliseo e la corvetta Cormorano, che però è distante. Alle 7.00, Fecia di Cossato decide di affrontare sette navi da guerra da solo. È uno scontro suicida.

Le navi tedesche hanno il vantaggio del peso, del numero e delle armi; ognuna monta 2 cannoni da 88mm, 5 da 75mm e 9 mitragliatrici da 37mm. Appena lo vedono arrivare, alle 7.30 aprono il fuoco, centrandolo con un 88 e squarciandogli la fiancata. A 20 miglia, la Cormorano aumenta l’andatura e arma i cannoni. A bordo dell’Aliseo, mentre le squadre di sicurezza riparano i danni, Fecia di Cossato ha un’idea. Forse è solo l’intuizione di un genio, o forse ricorda la battaglia di Lepanto nel 1571: è possibile sfruttare il numero del nemico a proprio vantaggio, se sei abbastanza pazzo. All’improvviso, invece di allontanarsi dalle navi tedesche, inverte la rotta e punta a finirci in mezzo, in modo da avere l’effetto sorpresa e costringerli a riposizionarsi per non colpire le loro stesse navi con il fuoco incrociato. Ha una finestra di tempo molto limitata, ma la sfrutta al massimo; alle 8.20 colpisce il primo cacciasommergibile tedesco, che esplode sollevando una colonna di fumo. Alle 8.30 centra il deposito munizioni del secondo, che salta in aria. Le motozattere hanno più manovrabilità ma meno motore; manovrando con esperienza e affidandosi ad artiglieri che capiscono il loro capitano al volo, l’Aliseo riesce a evitare i colpi nemici e ad affondarne tre, prima di finire in posizione di svantaggio. Le due motozattere rimaste stanno per piombargli addosso, ma la Cormorano arriva a tiro e lo salva, investendo i tedeschi con tutta l’artiglieria che ha a bordo e crivellandogli scafo e timone. Non è abbastanza per distruggerle, ma le fa imbarcare acqua e incagliare. L’ultima vedetta della Luftwaffe tenta di disimpegnarsi nella confusione, ma l’Aliseo riesce a prenderla con una cannonata, poi vira verso l’Humanitas e il Sassari. A bordo, i tedeschi si arrendono, restituiscono il comando agli italiani e vengono messi agli arresti. Gli italiani hanno vinto.

Quando rientra in porto, lo scenario che ha davanti Carlo Fecia di Cossato è da apocalisse; il porto distrutto, le navi crivellate, l’aria piena di fumo nero e di grida dei feriti sono uno spettacolo orrendo, con il bilancio di 5 morti e 51 feriti italiani a terra, più 70 morti tra feriti e dispersi sull’Ardito. Di tedeschi, invece, ne sono morti 160. È l’ultima battaglia di Cossato, e la prima della guerra di Liberazione. A terra, pochi hanno voglia di festeggiare. Il Paese è spaccato in due e gli ordini si sovrappongono. Carlo obbedisce agli ordini di De Courten, ministro della Marina, e conduce le sue navi a Palermo e poi a Malta per partecipare alla cobelligeranza. Per Carlo è un ordine orrendo, indegno e umiliante, a cui si piega solo perché avallato dal Re; lo stesso Re che mentre lui combatteva stava scappando a Brindisi. Approdato a Taranto, vede gli italiani vivere tra degrado, miseria e macerie. Il 10 giugno 1944, la festa nazionale della Marina Militare, il messaggio ufficiale di De Courten non cita il Re. Poi si sparge la voce che il Re aveva sì fatto un proclama l’8 giugno, ma era stato ignorato e reso pubblico solo a furor di popolo il 17. Quando Badoglio viene sostituito da Ivanoe Bonomi, i suoi ministri non giurano fedeltà al Re. L’intera Marina insorge, e per calmare gli animi vengono convocati i più alti ufficiali tra cui Fecia di Cossato, che ascoltando il ministro parlare capisce di non essere più alle dipendenze del Re.

“No, ammiraglio,” dice a quel punto, “Domani la mia nave non uscirà.”

Il problema è che gli ufficiali ascoltano più lui del ministro. I vertici lo convocano a palazzo Resta, a Taranto, e gli intimano di obbedire. Lui rifiuta tre volte, a quel punto lo arrestano. A quella notizia, l’intera Marina militare minaccia una rivolta, così i vertici rilasciano Carlo ma lo mettono in licenza a Napoli, ospite del conte Ettore Filo della Torre. Quando Carlo vede quella Napoli raccontata da Curzio Malaparte, piange. L’Italia è divisa, il Re è scappato, gli italiani hanno iniziato una lotta fratricida. Non c’è più nulla, nella vita di Cossato, rimasto in piedi. L’Italia per cui ha combattuto, e per cui i suoi più cari amici sono morti, non esiste più. Il 27 agosto del 1944 prende una penna e scrive: “Mamma carissima, quando riceverai questa mia lettera saranno successi fatti gravissimi che ti addoloreranno molto, e di cui sarò il diretto responsabile. Da nove mesi ho soltanto pensato alla triste posizione morale in cui mi trovo, in seguito alla resa ignominiosa della Marina. Resa a cui mi sono rassegnato solo perché ci è stata presentata come un ordine del Re. Da mesi penso ai miei marinai, che sono onorevolmente in fondo al mare, e penso che il mio posto è con loro. Ma non sono un suicida, mamma: sono un caduto sul campo.” La posa, si porta la pistola alla tempia e preme il grilletto.

Orazio disse che morire per la patria è dolce e onorevole, eppure quando si trovò in prima persona nella battaglia di Filippi scappò. Secoli dopo, Hemingway commentò quella frase dicendo che “In una guerra moderna non c’è niente di dolce né di onorevole nel morire. Morirai come un cane senza una buona ragione.” La Marina italiana conferirà a Fecia di Cossato la medaglia d’oro al valor militare, due d’argento, tre di bronzo, una croce di ferro e una croce di guerra. L’ANPI, ancora oggi, lo annovera tra gli uomini della Resistenza. La nobiltà a cui Fecia giurò fedeltà è decaduta, e alcuni nobili si sono riciclati; il discendente del Re gira per Los Angeles vendendo pasta da un furgoncino, contesse e marchese si insultano al Grande Fratello vip. Le sue spoglie riposano a Bologna, sotto una lapide su cui la madre ha fatto incidere “Non est dolor similis meo mater tua” e nel 1978 è stato aggiunto un gagliardetto di marmo che recita “L’equipaggio del sommergibile Tazzoli, sempre vicino al suo comandante.”