Siamo nel 1976 e si avvicina il processo in Corte d’Assise a Torino contro Renato Curcio e i vertici delle Brigate Rosse. Avviene però un fatto imprevedibile: gli imputati dichiarano di non avere nulla da cui difendersi e revocano il mandato ai loro difensori. Inoltre minacciano apertamente gli avvocati intenzionati a diventare difensori d’ufficio. Secondo il Codice di procedura penale, in seguito alla mancanza dei difensori d’ufficio è il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di competenza a dover ricoprire quel ruolo. Quell’uomo è Fulvio Croce, che decide di accettare l’incarico. Il 28 aprile 1977, cinque giorni prima dell’inizio del processo, quattro terroristi delle Brigate Rosse raggiungono Croce sotto il suo studio legale e lo uccidono con cinque colpi di pistola.

Questi sono gli anni più intensi e violenti dell’azione delle Br. Dopo le prime rivendicazioni a inizio decennio e la costruzione della propria ideologia, ovvero la lotta armata contro lo Stato accusato di derive imperialiste e capitaliste, nonché l’intenzione di instaurare una dittatura del proletariato di stampo marxista, l’organizzazione viene colpita nel 1974 con gli arresti dei suoi esponenti storici, su tutti Renato Curcio e Alberto Franceschini, per mano del generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa. Durante la preparazione del processo di Torino, le Br finiscono sotto il comando di Mario Moretti, espressione della fazione più dura dei brigatisti, che vuole abbandonare la propaganda e trasformare il movimento in un’organizzazione paramilitare per portare avanti azioni eversive e violente contro lo Stato e i suoi rappresentanti. All’inizio del processo del 1974, l’anima militare delle Br ha ormai preso il sopravvento su quella politica.

Dopo l’omicidio di Croce, quando vengono designati i giurati popolari per il processo, molti dei sorteggiati si sottraggono al compito. Sedici di loro presentano un certificato medico in cui vengono indicati come “affetti da sindrome depressiva”, dunque inadatti per svolgere la loro funzione nella giuria popolare. Sul reale motivo, la paura, inizia un dibattito feroce tra i principali intellettuali italiani. I cittadini sono terrorizzati di fronte alle minacce, alle possibili ritorsioni, agli omicidi che si ripetono negli Anni di piombo; non avere il coraggio necessario per servire lo Stato li porta a essere definiti da alcune penne prestigiose dei “vili”, se non addirittura degli alfieri della diseducazione civica. A queste accuse si contrappongono gli scrittori Leonardo Sciascia ed Eugenio Montale.

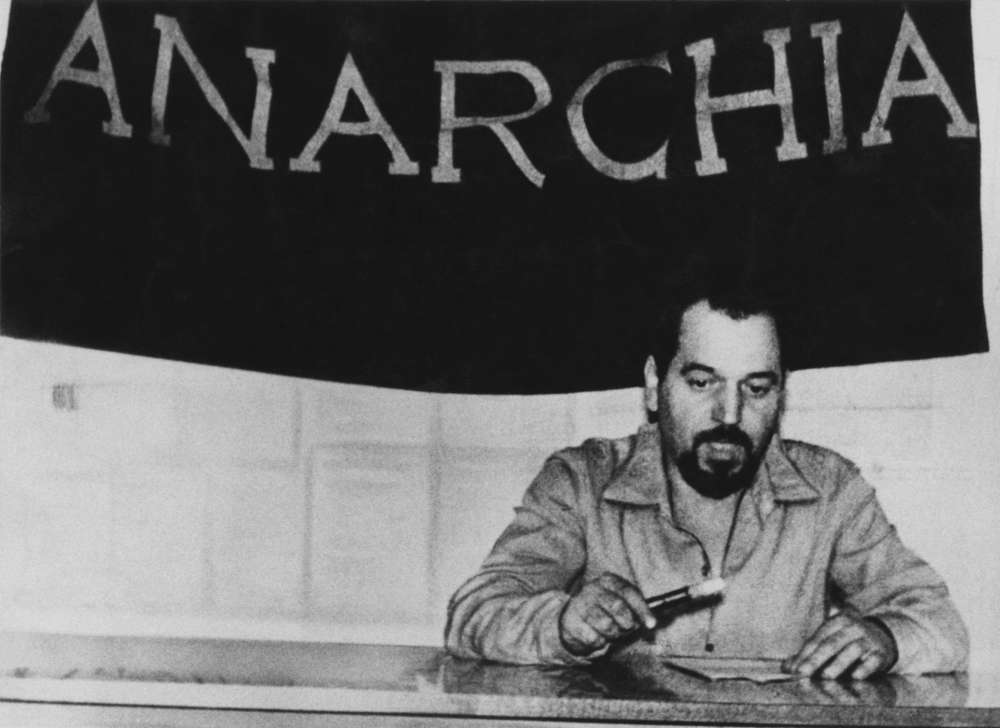

I più importanti intellettuali dell’epoca non sono soltanto degli spettatori del loro tempo, ma partecipano attivamente al dibattito politico elevando il significato di “cosa pubblica”. L’impegno coinvolge in particolare quelli di sinistra, spesso in disaccordo anche tra loro per la frammentazione dovuta al parere sulle Br, che pur avendo un programma politico condivisibile in alcuni punti lo portano avanti con un’escalation di violenza terroristica che mina la possibilità di appoggiarli. Il piano del dibattito si sposta quindi sulla presa di distanza dall’azione criminale delle Br, ma anche dai silenzi, dalle complicità e dall’opacità dello Stato, tra Piazza Fontana, la morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, e l’apparato statale diventato un’emanazione degli interessi della Democrazia Cristiana al potere.

Riguardo al processo di Torino del 1974, ad accendere la miccia è un’intervista a Montale uscita sul Corriere della Sera in cui il poeta ammette che anche lui avrebbe avuto paura a fare il giudice in quel processo. “Non si può chiedere a nessuno di essere un eroe”, spiega senza giri di parole. A rispondergli è lo storico e magistrato Alessandro Galante Garrone, che con altrettanta laconicità scrive su La Stampa un editoriale in cui le parole di Montale vengono definite penose e inaccettabili se scritte da un senatore a vita. Italo Calvino si allinea al pensiero di Galante Garrone con un articolo sul Corriere in cui ricorda il ruolo dello Stato e dei “cittadini democratici che non si arrendono”. Secondo Calvino, è proprio quando lo Stato si dimostra fragile che deve nascere un sentimento di solidarietà civile, perché “lo Stato siamo noi”. Sempre sul Corriere interviene lo scrittore Leonardo Sciascia, che non soltanto comprende le parole di Montale e le paure dei cittadini, ma ribalta la questione ponendola su un altro piano di riflessione: “Per questo Stato non farei il giudice popolare”.

Il pensiero di Sciascia inizia ad assumere la forma che può essere riassunta con una frase che non ha mai realmente pronunciato, ma che gli è stata attribuita e che lui non ha mai smentito: “Né con lo Stato né con le Brigate Rosse”. Sulle pagine del Corriere Sciascia non nasconde l’insofferenza che negli ultimi anni lo ha assalito: “Come non capisco che cosa polizia e magistratura difendano, ancor meno capisco che io, proprio io, fossi chiamato a fare da cariatide a questo crollo o disfacimento, di cui nessun modo e minimamente mi sento responsabile”. Lo scrittore siciliano, come tanti altri cittadini italiani, fa fatica a riconoscersi nello Stato dei segreti e dell’omertà, da piazza Fontana in poi. Il 1977 coincide con un anno cruciale per l’attività di Sciascia come scrittore, politico e cittadino: il culmine del disorientamento in una società che non riesce più a riconoscere, a partire dal proprio partito, il Partito comunista italiano. A inizio anno si dimette da consigliere del Pci per le troppe le divergenze con i vertici del partito e le posizioni sul compromesso storico con la Dc che lo spingono a militare nel Partito Radicale.

Gli ex compagni di partito sfruttano quindi la querelle sul processo di Torino per attaccare Sciascia. Giorgio Amendola, membro storico del Pci e scrittore, scrive: “Le dichiarazioni di Sciascia e Montale sono diseducative poiché vengono pronunciate proprio nel momento in cui tutti gli italiani sono chiamati a dar prova di coraggio civile, ognuno nel posto che occupa”. Sciascia gli replica andando sul personale: “Chi dentro un partito comunista ha attraversato senza scendere da cavallo lo stalinismo e antistalinismo, una giustificazione del suo restare a cavallo deve pur darsela”.

Sono gli anni della scomparsa dei colori neutri: l’opinione pubblica viene esortata a schierarsi in modo violento, verbalmente o fisicamente. Sciascia invece si oppone a questa polarizzazione, e nei suoi scritti va oltre il bianco e il nero proprio perché non accetta i dogmi e preferisce una dissidenza lucida, a costo di essere impopolare. Non a caso inizia a osservare con interesse la critica morale della nouvelle philosophie francese e decide di scrivere la prefazione del pamphlet La barbarie dal volto umano di Bernard-Henri Lévy. Queste nuove suggestioni, unite al disincanto politico che lo affliggono, lo portano a pubblicare, sempre nel 1977, Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia, opera con evidenti riferimenti all’opera del filosofo francese Voltaire, rivisitata mettendo sotto la lente d’ingrandimento tutte le contraddizioni della politica italiana di quegli anni.

Nel libro si parla di fascisti che diventano democristiani, perché “tanto è la stessa cosa”, delle rigidità del Pci e della conseguente disillusione quando si analizza il sogno comunista, di un’Italia che si perde nel suo immobilismo morale e civile. L’anno successivo aggiunge alla sua critica L’affaire Moro, in cui viene smantellata l’ipocrisia legata al rapimento del leader della Democrazia cristiana e vengono avvalorate le tesi nate in seguito alle polemiche sul processo di Torino dell’anno prima. Sciascia continua a ribadire infatti la debolezza dello Stato, perché una Nazione solida può permettersi di trattare con i nemici, ma non questo Stato, lo stesso da cui lo scrittore si sente estraneo per i troppi compromessi a cui si piega, per la sua identità smarrita, per le storture morali e la decadenza del pensiero.

L’impossibilità di creare una giuria popolare per giudicare i brigatisti nelle aule torinesi non è altro che la sconfitta dello Stato, e non dei cittadini intimoriti davanti a un rischio dal quale lo stesso Stato non può proteggerli. Non si tratta di quell’omertà che Sciascia ha più volte descritto con arguzia nei suoi scritti, ma della paura dovuta all’assenza di protezione in una stagione in cui le istituzioni chinano la testa e assistono al crollo della loro struttura fondativa.

Il processo di Torino si conclude il 23 giugno 1978, circa un mese dopo l’omicidio di Aldo Moro. Il giorno successivo al ritrovamento del corpo di Moro in via delle Botteghe Oscure, Renato Curcio prende la parola in aula e definisce l’ex leader democristiano un “criminale politico” e la sua morte “un atto di giustizia rivoluzionaria, il più alto atto di umanità possibile per i proletari comunisti e rivoluzionari”. Dopo oltre 200 richieste di esonero e centinaia di defezioni, la giuria popolare condanna con la sentenza del 23 giugno ventinove brigatisti a pene tra i dieci e i quindici anni di carcere. Mario Moretti, responsabile della fase militare e terroristica delle Br, verrà arrestato tre anni dopo e condannato a sei ergastoli.

Quasi cinquant’anni fa Calvino, Montale e Sciascia non si sono scontrati per promuovere se stessi e le proprie opere, ma per prendere una posizione nel loro tempo in modo attivo, esaltando la logica del cittadino politico e della “cosa pubblica” che riguarda, o dovrebbe riguardare, l’intera cittadinanza. Una distanza siderale dalla viralità che oggi domina il dibattito pubblico, con il trending topic che ha sostituito il pensiero. È questa la vera diseducazione civica, forse è il momento di rendercene conto.