Quando raccontiamo la guerra, per prima cosa abbiamo bisogno di separare i cattivi dai buoni, nel modo più netto possibile. Solo così potremo rintracciare gli Eroi, quelli che si sacrificheranno per il bene di tutti e potranno essere eletti martiri. È un meccanismo naturale, umano. In questo modo è possibile confidare su qualcuno. Qualcuno che sia altro da noi, perché significa che non saremo noi a sacrificarci. Non saremo noi a diventare martiri. Noi potremo ascoltare le notizie di un telegiornale, magari commuovendoci. Poi però spegneremo la televisione e tutto sarà come prima.

Fra gli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta in Italia si è combattuta una guerra. Una guerra vera, che ha contato migliaia di vittime: a Palermo, epicentro del conflitto, solo nel 1982 i morti ammazzati sono stati oltre 200. I cattivi erano i mafiosi di Cosa nostra, i buoni chi li combatteva. E fra questi, come sempre, abbiamo trovato degli eroi che ci hanno permesso di guardare, senza dover fare molto altro. Se non distruggerli, una volta che non ci sono più serviti.

Nel 1985 a Roma Francesco Cossiga era è stato eletto Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio era l’onorevole Bettino Craxi, mentre Giulio Andreotti era ministro degli Esteri. A Palermo, invece, si iniziava ad allestire l’aula bunker dell’Ucciardone, dove si sarebbe tenuto il primo maxiprocesso alla mafia: i giudici Falcone e Borsellino stavano lavorando all’Ordinanza-sentenza contro Abbate Giovanni + 706, atto conclusivo dell’attività istruttoria e colonna portante del maxiprocesso, condotta per la prima volta con l’innovativo metodo investigativo del pool antimafia e sulla base di una visione unitaria dei fenomeni criminali di tipo mafioso.

Il delitto di associazione di tipo mafioso era stato introdotto solo nel 1982: dopo l’uccisione del generale Dalla Chiesa, avvenuta il 3 settembre di quell’anno, lo Stato in appena venti giorni aveva formulato e introdotto l’art. 416-bis. Eppure nel Paese all’epoca ancora si discuteva dell’effettiva esistenza della mafia.

Sul finire del 1984 le rivelazioni del superpentito Tommaso Buscetta avevano aperto un enorme spiraglio nella guerra a Cosa nostra. Avevano portato, per esempio, al famoso blitz di San Michele del 29 settembre 1984: 60 arresti, 250 provvedimenti notificati ad altrettanti detenuti, una cinquantina di latitanti e una comunicazione giudiziaria, per associazione a delinquere, anche contro l’ex-sindaco di Palermo Vito Ciancimino.

A quell’operazione partecipò anche Giuseppe Montana, nativo di Agrigento, arrivato a Palermo proprio all’indomani dell’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Era un uomo della sezione Catturandi, la squadra che lavorava per arrestare i latitanti. I suoi colleghi lo avevano soprannominato “Serpico”, come il protagonista incorruttibile del film di Al Pacino e di Sidney Lumet che combatte la mala e la corruzione della polizia di New York. Insieme a Ninni Cassarà, vicedirigente della Squadra Mobile e braccio operativo di Falcone, Montana era infatti diventato a soli 34 anni uno degli investigatori più abili e temuti da Cosa nostra. Già nel 1983 infatti i suoi uomini individuarono l’arsenale di San Ciro Maredolce. Erano armi delle famiglie Greco e Marchese, in lotta con i corleonesi per la supremazia. Durante la primavera ’84 Montana e la sua squadra avevano arrestato il boss Masino Spadaro, trovandolo nella sua casa dove stava trascorrendo indisturbato la latitanza. Infine, il 24 luglio 1985, avevano fatto irruzione in una villa a Bonfornello e arrestato otto persone, fra cui alcuni luogotenenti dei Greco e di Luciano Liggio.

Passarono quattro giorni da quel blitz, e dopo una giornata trascorsa con alcuni amici, la sera di domenica 28 luglio Beppe Montana si trovò insieme alla sua compagna a Porticello, a pochi chilometri da Palermo, per portare il suo motoscafo al cantiere di rimessaggio. Alle 21 venne ucciso dai colpi di una 357 Magnum e una calibro 38. Gli uomini di Cosa nostra gli spararono in faccia. Paolo Borsellino racconterà che in quell’occasione Ninni Cassarà gli disse: “Convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano”.

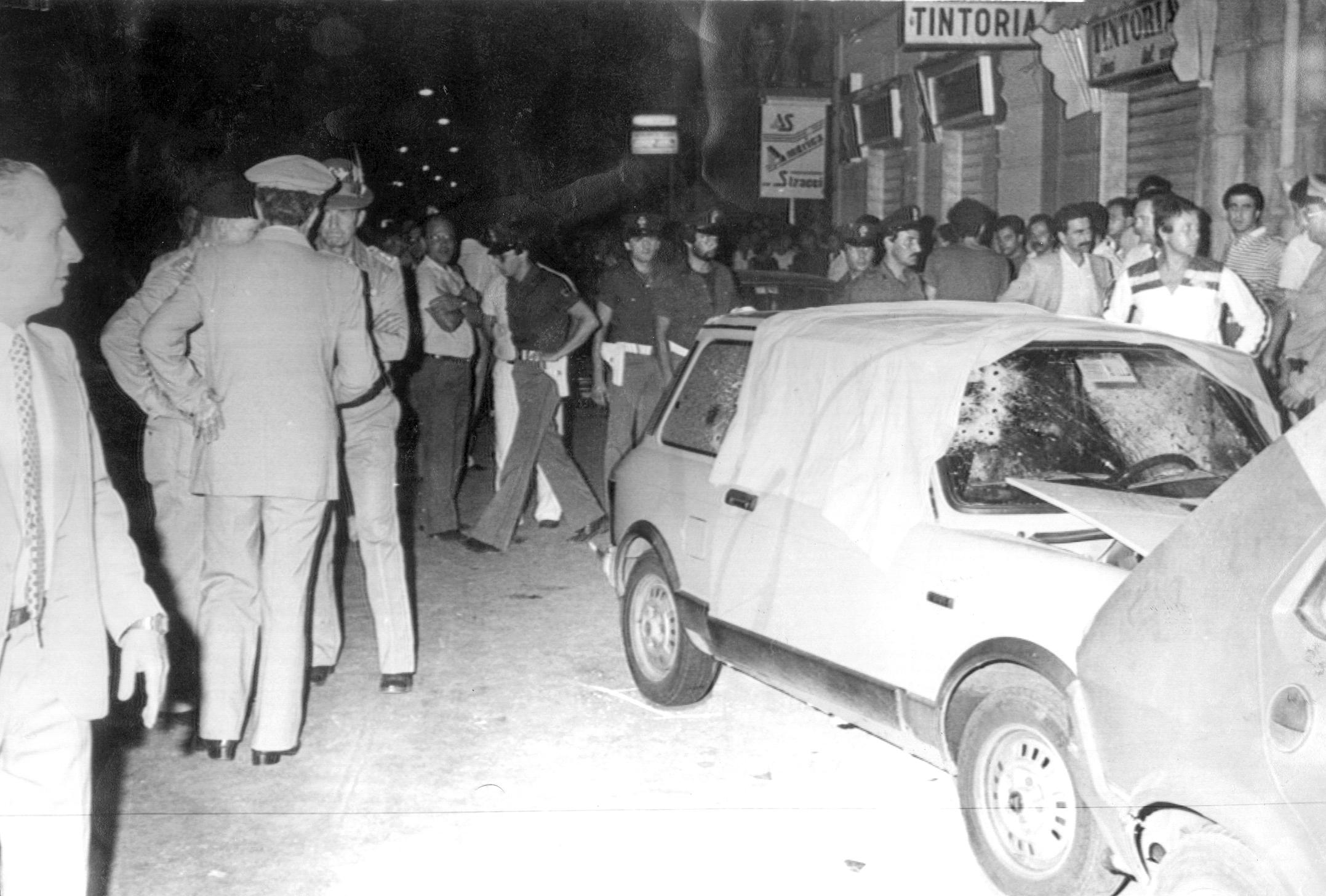

L’omicidio del giovane capo della Catturandi non fece che esasperare la guerra senza esclusione di colpi che si stava combattendo tra mafia e Stato. La volontà era quella di reagire subito, e Polizia e Carabinieri lavorarono senza sosta alle indagini, che portarono all’identificazione di Salvatore Marino, un pescatore di 25 anni, calciatore nel Bagheria, a cui risultava intestata la Peugeot 205 rossa avvistata quella domenica sera a Porticello. Il ragazzo, picciotto alle prime armi, era fortemente sospettato di aver fatto il palo nell’agguato a Beppe Montana.

Martedì 30 luglio i poliziotti perquisirono l’abitazione del ragazzo e trovarono dieci milioni arrotolati in un giornale del 29 luglio: Montana è stato assassinato il 28. Altri ventiquattro milioni vennero trovati in un armadio. Il padre di Salvatore Marino e due fratelli vennero accompagnati in questura per gli interrogatori, mentre i carabinieri si nascosero dentro la casa, aspettando che tornasse Salvatore, che quella sera però ha preferito dormire altrove.

Oltre al denaro ritrovato, c’era un altro particolare ritenuto di estremo interesse dagli inquirenti: Salvatore Marino era stato visto a Porticello nel giorno del delitto. Domenica sera Marino aveva un appuntamento proprio con la figlia del titolare del cantiere di rimessaggio dove il commissario Montana aveva portato il suo motoscafo pochi minuti prima di essere ucciso. E i due ragazzi si erano conosciuti solo da una quindicina di giorni. Gli inquirenti non credettero si trattasse di una coincidenza, ma piuttosto che quel rapporto fosse stato architettato per conoscere le abitudini di Montana – solo dopo si scoprirà che effettivamente era stato “tenuto sott’occhio” per tutta la giornata. Passarono due giorni, e poco dopo mezzogiorno Salvatore Marino si presentò insieme al suo avvocato alla Squadra mobile, dove vennero coordinate le indagini sul caso Montana. Sempre lì vennero trattenuti il padre Ercole, la sorella Ninfa e il fratello Filippo. Ma i quattro non si incontrarono.

Salvatore Marino si presentò alla questura il giorno dopo, accompagnato dal suo avvocato.

L’interrogatorio segnò uno dei più importanti passaggi nella guerra tra Stato e mafia. Cassarà non si trovava negli uffici della Mobile, stava facendo accertamenti sul denaro ritrovato a casa di Marino. Poliziotti e Carabinieri lo interrogarono tutta la sera, volevano sapere della Peugeot, di una moto di appoggio usata nel giorno del delitto, della sua presenza a Porticello, della relazione avuta con la figlia di Antonino Orlando.

Intorno alle 4, però, Salvatore Marino moriva. Il capo della Squadra mobile, Francesco Pellegrino, in un primo rapporto inviato ai sostituti procuratori Guido Lo Forte e Alfredo Morvillo spiegò che durante una pausa dell’interrogatorio, mentre Salvatore Marino era rimasto solo in una stanza, erano stati avvertiti violenze e rumori. Il giovane era in preda alle convulsioni. “Gli abbiamo gettato dell’acqua in faccia nel tentativo di rianimarlo. Ma non c’era nulla da fare,” aggiunse il capo della Squadra mobile, Francesco Pellegrino. Ma era solo un tentativo, incredibilmente maldestro, di nascondere la verità. Nel corso di quella notte il giovane venne sottoposto a un trattamento disumano da parte dei poliziotti e dei carabinieri. Venne costretto, fra l’altro, a bere litri e litri di acqua e sale, utilizzati come metodo per convincerlo a collaborare.

Quando gli agenti si resero conto di aver ucciso un ragazzo, misero in piedi una pantomima. In un primo tempo si cercò di nasconderne l’identità e le ragioni della morte. In un rapporto si parlava di un annegato ripescato nella zona del foro italico, a Palermo (l’acqua salata nei polmoni avrebbe dovuto nascondere l’inganno), e di nazionalità tunisina: le percosse, infatti, avevano tumefatto e reso irriconoscibile il volto di Marino. Ma la verità, come si scoprì subito dopo, è che Salvatore Marino era morto a causa delle torture subite in questura. Un epilogo che accomuna questo ad altri, troppi, casi simili in Italia. Casi che non hanno ancora trovato soluzione – è ancora in corso il processo per l’uccisione di Stefano Cucchi. A Palermo c’era la guerra, e la guerra è una merda, che si stia con i buoni o con i cattivi. Salvatore Marino purtroppo fu stato ucciso da quelli che stavano con i buoni, dai compagni di Montana, ammirati proprio per i colpi che stavano assestando contro Cosa nostra. Quei buoni che avevano visto morire quotidianamente colleghi, giudici o giornalisti, senza vedere però un vero intervento dello Stato. Questo ovviamente non scagiona chi dentro quella stanza ha pestato e torturato Salvatore Marino fino alla morte. Evidenzia però la complicità dello Stato e delle istituzioni a cui questa guerra non interessava. Per disinteresse, negligenza o opportunismo. Uno Stato che cercava gli Eroi per poterli mandare avanti. Tenendosi a debita distanza, così da potersi nascondere in caso di errore.

La guerra contro Cosa nostra in passato ha assunto delle note quasi donchisciottesche. Si combattevano una mentalità e una cultura, prima ancora dell’organizzazione. Si lottava contro qualcosa di cui molti negavano anche l’esistenza. Eppure, grazie soprattutto al pool antimafia, qualcosa stava cambiando, e le famiglie mafiose avevano conosciuto una serie di sconfitte. Alle quali però avevano risposto, colpendo per primi poliziotti e magistrati. Boris Giuliano, Calogero Zucchetto e Mario D’Aleo. Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rocco Chinnici e Giacomo Ciaccio Montalto. Queste morti avevano portato all’attenzione nazionale l’esistenza della mafia, e per la prima volta esisteva una legge per combatterla. Ma la morte di Salvatore Marino aveva contaminato il lavoro dell’antimafia, e dava la possibilità a chi non gradiva quella guerra di prenderne le distanze. Il saluto estremo a Beppe Montana si è celebrato a Palermo, in questo clima. E c’era poca gente: agli occhi dell’opinione pubblica gli eroi non esistevano più. Erano tutti “i cattivi”. Al funerale anche il cardinale Pappalardo si era reso irreperibile, e l’omelia del vescovo fu più stringata del solito. Ninni Cassarà, diventato capo della Mobile, attaccò proprio quello Stato che si palesava solo quando c’era da celebrare la morte di un eroe, ma per il resto non si vedeva mai.

Al funerale di Salvatore Marino c’era invece una gran folla. C’erano i compagni di squadra, le bandiere nerazzurre e gli amici e corone di fiori circondavano l’appartamento della famiglia. La maglia da calcio numero 4 appoggiata sulla bara bianca – come quelle usate per la morte di un bambino. Il feretro portato in spalla dai “picciotti” per la Kalsa, feudo del boss Masino Spadaro, l’Agnelli di Palermo. C’era la gente affacciata alle finestre che chiamava il nome di Salvatore. E gridava ai “poliziotti assassini”. Al santuario di Santa Teresa alla Kalsa, c’era anche Marco Pannella, invitato dall’uomo d’onore Emanuele Filippo.

La sera del 5 agosto Oscar Luigi Scalfaro, allora ministro degli Interni, aveva provveduto immediatamente a rimuovere i vertici di polizia e carabinieri di Palermo: Francesco Pellegrino, Gennaro Scala e Giuseppe Russo. Sarebbero stati prima condannati e poi assolti per omicidio preterintenzionale dalla Corte d’Assise di Caltanissetta, che invece decise di condannare in via definitiva i loro sottoposti: Francesco Pellegrino, il commissario Giuseppe Russo, il maresciallo Giovanni Milia, il sovrintendente Antonino Cicero, l’appuntato Ciro Di Lanno, l’assistente Francesco Brancassio, gli agenti Pietro Marchese e Giuseppe Lercara, e infine i due brigadieri dei carabinieri Cesare Scanio e Damiano Leccadito.

Intanto, anche i cattivi stavano preparando la propria risposta. Il 6 agosto 1985, tre cecchini posti a tre piani differenti di un palazzo di via Croce Rossa attesero che Ninni Cassarà rientrasse per pranzo. Arrivato al portone di casa, dall’edificio di fronte, i tre fecero partire una raffica di kalashnikov, uccidendo Cassarà e l’agente Nino Antiochia. Solo nel 1994 si seppe il movente dell’omicidio di Beppe Montana e, in parte, quello del giudice Cassarà. Il pentito Francesco Marino Mannoia, fratello di Salvatore, rivelò che i due delitti furono eseguiti grazie all’aiuto di una talpa di Cosa nostra negli uffici della polizia. Così la Cupola avrebbe deciso all’unanimità di far uccidere prima Montana e poi Cassarà.

Per l’omicidio di Beppe Montana, grazie alle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, vennero condannati all’ergastolo, Totò Riina, Michele Greco, Francesco e Antonio Madonia, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Raffaele e Domenico Ganci, Salvatore Buscemi, Giuseppe e Vincenzo Galatolo. Ergastolo anche per l’esecutore materiale del delitto, Giuseppe Lucchese. I soli Riina, Greco, Madonia, Provenzano, e Brusca verranno condannati come mandanti dell’omicidio Cassarà. Il pentito confermò anche che Salvatore Marino aveva fatto da palo durante l’agguato a Porticello, la Peugeot 205 era sua ma l’avevo fatta intestare a Marino.

Fu proprio nell’estate del 1985, dopo gli omicidi di Beppe Montana, che i giudici Borsellino e Falcone furono mandati sull’Asinara per preparare l’istruttoria – quella che portò 456 imputati alla sbarra – del maxi processo al riparo da quella Palermo diventata troppo pericolosa. Dopo tre gradi di giudizio, il 30 gennaio 1992 la Corte di Cassazione distribuì diciannove ergastoli e duemilaseicentosessantacinque anni di reclusione. Per la prima volta Cosa nostra veniva giudicata in Sicilia, da giudici togati, laici e tutti siciliani. Per la prima volta si sanciva definitivamente l’esistenza di un’organizzazione criminale di stampo mafioso denominata “Cosa nostra”. Eppure, per l’esilio all’Asinara, lo Stato chiese a Falcone e Borsellino le spese di vitto, alloggio e consumi delle utenze. Che poi saranno ricordati come eroi.