In I Love Dick, Chris Kraus parla della damnatio memoriae dell’artista Hannah Wilke, che usava i suoi autoritratti per raccontare l’oggettificazione del corpo femminile. La critica percepiva le sue performance come atti di narcisismo, “come se per una donna mettersi pubblicamente a nudo fosse possibile solo perché può essere auto-terapeutico”. I Love Dick è un meraviglioso e funambolico trattato su cosa sia – e se esista – l’arte femminile. Wilke era definita come un mostro. “Miro a essere un mostro femmina anch’io,” scrive Kraus. Un “mostro femmina” è chi spaventa con le sue domande scomode, ma legittime, su come il personale delle donne si intersechi con la loro arte. E la grande domanda di questo romanzo è: perché le donne non possono essere pubbliche e, quando lo sono, tutti si affannano a cercare una giustificazione?

Le donne nella storia hanno sempre fatto arte, ma l’hanno dovuta fare cercando degli espedienti. In molti casi, si sono dedicate ad ambiti che per secoli sono stati considerati inferiori e intrinsecamente “femminili”, cioè le arti applicate: la tessitura, il ricamo, la paraletteratura (cioè quelle produzioni che si pongono ai margini del sistema letterario, come gli Harmony), la poesia d’amore. Oppure, quando si sono dedicate alle belle arti, l’hanno quasi sempre fatto specificando di non volersi sostituire agli uomini. Anne Bradstreet, ad esempio, autrice del primo testo poetico in assoluto della letteratura americana, scriveva nel prologo della sua raccolta The Tenth Muse (1650): “Gli uomini fanno meglio, e le donne lo sanno bene. La precedenza in ogni cosa è vostra, eppure dateci un piccolo riconoscimento”. Per giustificare il suo lavoro, Bradstreet si è trovata costretta a chiedere il permesso agli uomini, ricordando che loro erano comunque migliori.

Il secondo escamotage, più coraggioso, è stato quello di fingersi uomini, per ottenere maggior credibilità ma soprattutto l’auctoritas per dire e scrivere quello che volevano. L’autorità è intrinsecamente presente nel concetto stesso di autore. In latino l’“auctor” – da “augeo” – è colui che accresce, che dà valore alle cose, che le inventa. È un soggetto, e storicamente le donne di solito sono state oggetti, e raramente soggetti. Anche nel linguaggio comune d’altronde si usa parlare di “paternità” quando ci si riferisce all’autore di un’opera d’arte.

Lo stratagemma del fingersi uomini funzionò particolarmente bene in campo letterario, dove l’attribuzione di un’opera poteva molto più facilmente essere elusa che nelle arti figurative. Il caso più famoso è quello delle sorelle Brönte – Charlotte, Emily e Anne – che assunsero rispettivamente gli pseudonimi di Currer, Ellis e Acton Bell. Come scriverà Charlotte nel 1850 nella premessa a Cime tempestose, composto dalla sorella Emily: “Non volevamo dichiararci donne perché, – senza che a quel tempo sospettassimo che il nostro modo di scrivere e pensare non è quel che si chiama ‘femminile’ – avevamo la vaga impressione che le autrici fossero più inclini ad essere viste con pregiudizio”. Dopo il grande successo di Jane Eyre, Charlotte e Anne si presentarono di persona dall’editore Smith, Elder & Co. (che si era convinto che tutti i romanzi fossero stati scritti dall’inesistente Ellis Bell) per rivelare la loro identità. L’editore restò sorpreso, ma preferì continuare a pubblicare i libri con nomi maschili per non scioccare il pubblico. Fu Charlotte, l’ultima superstite, a riabilitare il cognome Brönte per tutte le sorelle.

La più famosa scrittrice durante l’epoca vittoriana, ad esempio, ha un nome che non ci dice niente: Mary Anne Evans. Ma forse qualcuno la ricorderà come George Eliot, cioè il nome con cui ancora oggi i suoi romanzi vengono editi. Anche Evans decise di assumere un’identità maschile per rifuggire dai pregiudizi sulla letteratura femminile, che a quell’epoca si occupava principalmente di storie d’amore o storie di fantasmi. Lei stessa criticò la scrittura femminile nel saggio Silly Novels by Lady Novelists (Romanzi sciocchi di signore romanziere), anche se la sua può esser letta più come una critica contro l’anti-realismo che contro le donne, che anzi riteneva in pericolo proprio perché questi libri ne davano un’interpretazione moralistica e poco veritiera.

Più o meno nello stesso periodo un’altra donna assunse lo pseudonimo di George, Amantine Aurore Lucile Dupin, meglio nota come George Sand. Dupin cominciò pubblicando romanzi a puntate sul Le Figaro, scritti a quattro mani con il compagno Jules Sandeau, e firmati “J. Sand”. Poi, da sola, scrisse Indiana e lo fece uscire con il nome di George Sand. La scrittrice, che era anche una cross dresser, non aveva tanto assunto un nome maschile, quanto più una vera e propria identità alias: anche quando i suoi contemporanei scoprirono che dietro a George si nascondeva Amantine, Dupin mantenne il suo pseudonimo e continuò a farsi chiamare così anche in società. Anche Irene Némirovsky, scrittrice ucraina naturalizzata francese, deportata e morta ad Auschwitz, pubblicò diversi articoli di giornale e racconti con i nomi maschili di Pierre Nérey e Charles Blancat. Quando inviò all’editore Bernard Grasset il suo primo romanzo privo di firma, questi non poteva credere che quello che pensava fosse opera di un “romanziere maturo”, fosse stato scritto da una ragazza di 26 anni.

Lo pseudonimo maschile poteva quindi essere una scelta dell’autrice, anche se molto spesso veniva incoraggiata dagli editori, che pensavano che un nome femminile scoraggiasse le vendite. Per quest’ultimo caso non serve tornare nell’Ottocento: l’editore di Harry Potter invitò la Rowling a usare lo pseudonimo J. K. e non il nome reale Joanne, perché temeva che un libro scritto da donna risultasse poco attrattivo nei confronti del pubblico maschile.

L’autorità maschile nel campo artistico si esercita anche quando gli uomini si sono presi il merito delle opere di una donna (cosa che è successa di frequente anche nel campo scientifico e tecnologico). Colette – la cui incredibile storia è raccontata in un recente film con Keira Knightley – fu una scrittrice di grandissimo successo, insignita anche della Legion d’Onore nonché prima donna a ricevere i funerali di Stato in Francia, che per anni vide i propri romanzi pubblicati (e rivendicati) dal marito Willy. In tempi più recenti, la pittrice Margaret Keane, protagonista del film Big Eyes diretto da Tim Burton, venne letteralmente truffata dal marito Walter, che in una sorta di delirio di onnipotenza si attribuì la paternità delle sue opere. Keane portò il marito in tribunale e provò di essere la vera autrice dipingendo davanti alla giuria un quadro in 53 minuti.

In altre occasioni il lavoro di artiste donne è stato attribuito a posteriori agli uomini: i dipinti della pittrice olandese Judith Leyster, che nel XVII secolo abbandonò la carriera per la famiglia, vennero ricondotti per secoli ai suoi contemporanei. Nel 1917 il Metropolitan di New York acquistò un ritratto attribuito a Jacques-Louis David, ma realizzato da una sua allieva, Marie-Denise Villers, che pur era molto famosa quando era in vita avendo anche esposto al Salon de Paris. Emblematico il caso della paesaggista canadese Caroline Louisa Daly, che per duecento anni è stata chiamata Charles Daly perché i documenti di compravendita dei quadri riportavano soltanto le sue iniziali, un errore risolto soltanto lo scorso anno.

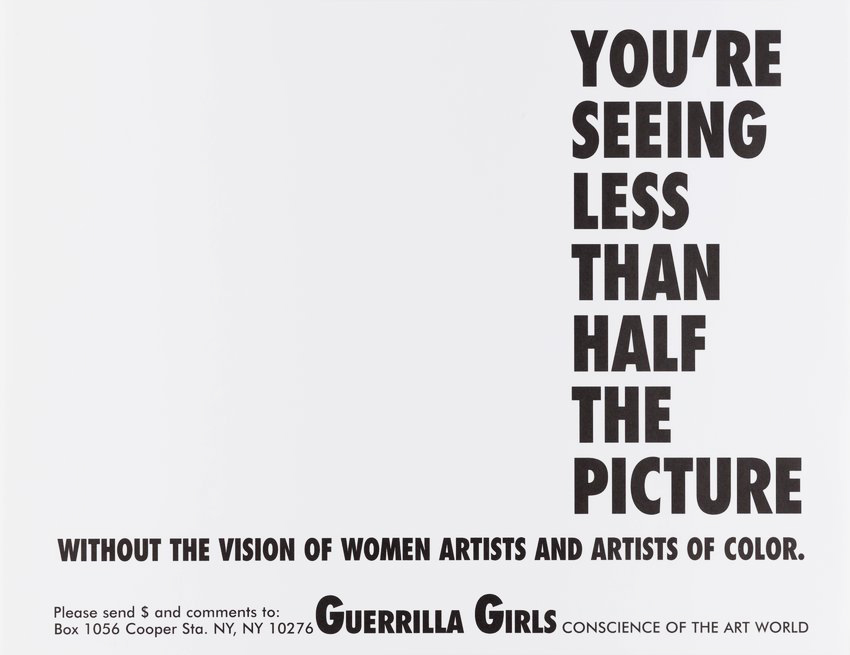

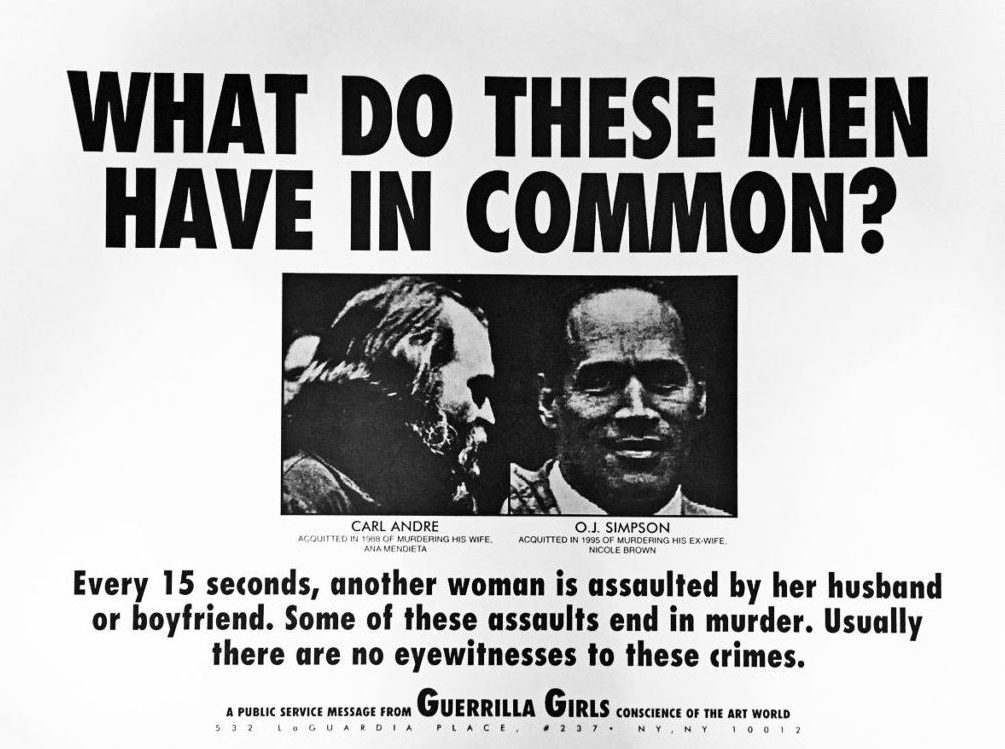

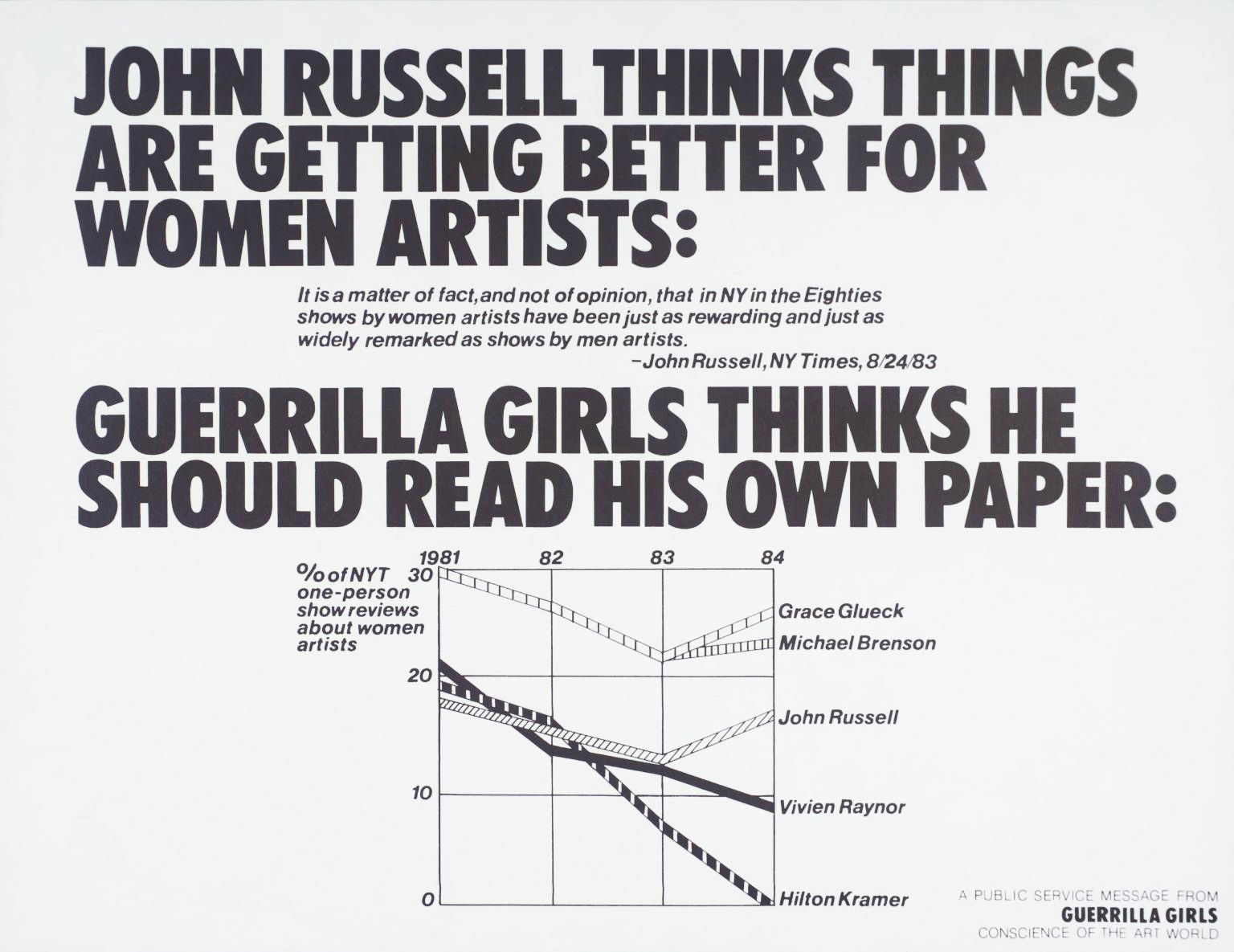

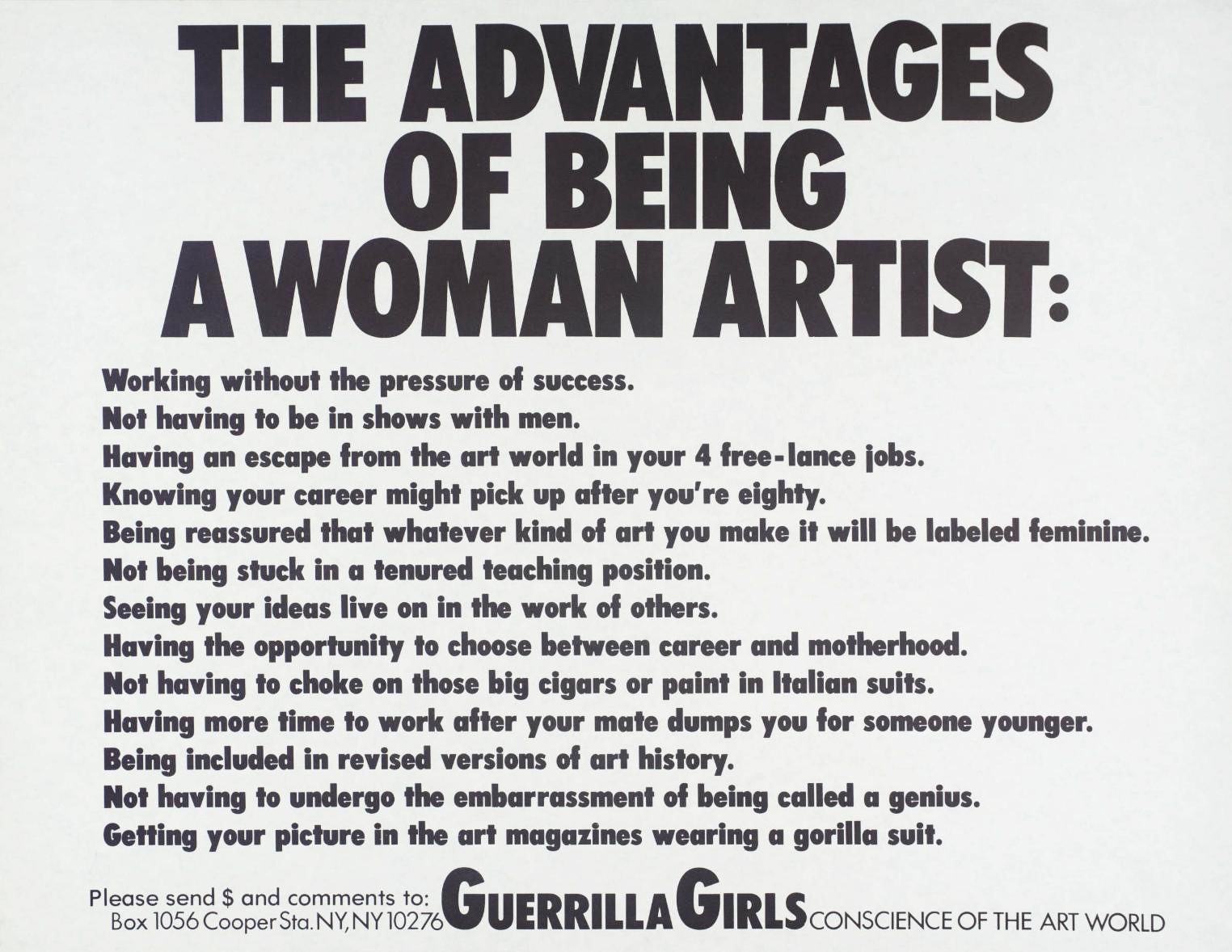

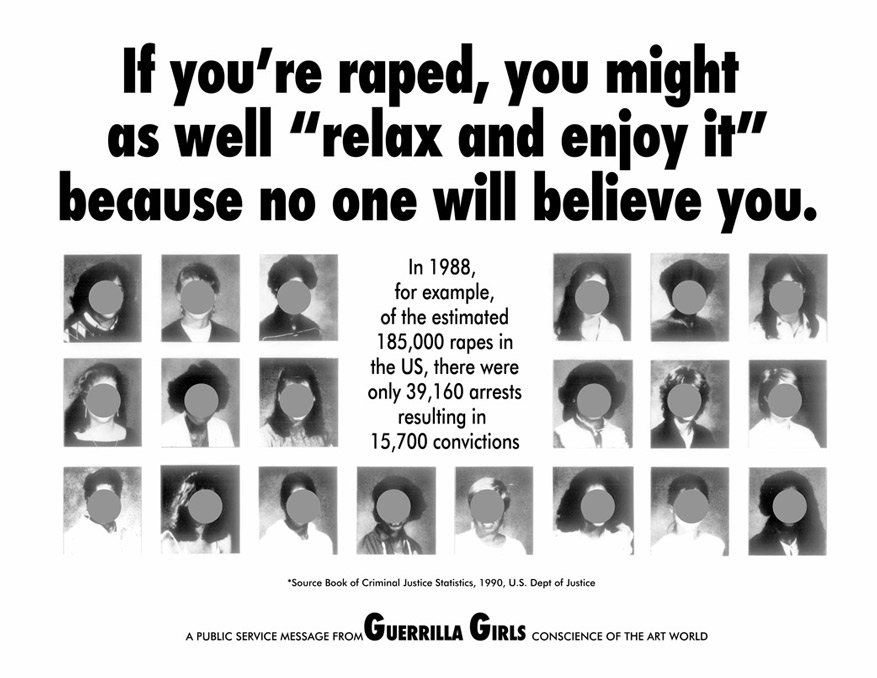

Oggi fortunatamente sono molte le artiste e le scrittrici che possono godere di grande successo, riconoscimento e fama. Molte di quelle che oggi amiamo, come Artemisia Gentileschi, Frida Khalo, Jane Austin o Sylvia Plath – tanto per citare le più famose – le conosciamo anche grazie all’incessante lavoro di recupero e riabilitazione fatto dalla critica e dall’arte femminista dagli anni Settanta in poi. Fondamentale è stato, almeno nel campo delle arti figurative, l’apporto del collettivo delle Guerrilla Girls, che con le loro provocazioni sul ruolo della donna hanno contribuito ad avviare il dibattito. Questo ovviamente non significa che le donne godano della stessa autorità degli uomini.

Pensiamo al dibattito sull’identità di Elena Ferrante, che oltre a dire molto sulla nostra incapacità di separare la persona dall’artista, è anche rappresentativo degli stereotipi su genere e creatività. Una delle teorie più accreditate è che dietro Ferrante si celi un uomo, Domenico Starnone. Si è giunti a questo nome attraverso un software che utilizza l’analisi quantitativa delle ricorrenze stilistiche e lessicali, ma anche attraverso congetture sulla biografia e persino sui conti in banca. Ma come scrive Jeanette Winterson sul Guardian, tutti gli scrittori usano degli alias, alter ego idealizzati e sublimati in un personaggio o nel narratore. L’hanno fatto Philip Roth, Milan Kundera e molti altri, celebrati come sperimentatori e innovatori. Quando a farlo è una donna, però, diventa istantaneamente auto-biografia. Leggendo un personaggio o un narratore femminile in un romanzo di Margaret Atwood, Clarice Lispector o Toni Morrison, ad esempio, siamo subito a portati a pensare che rispecchi per forza l’autrice reale. Perché, come diceva Chris Kraus, sembra che una donna possa scrivere solo di sé, del proprio vissuto, mentre un uomo può scrivere di tutto, in modo universale. Ma, per quanto si sforzi, non potrà mai essere un mostro femmina.