A quanto pare ho sempre avuto una strana idea dell’hype: a 6 anni mi sembrava impossibile non iscrivermi al corso di danza classica, pensavo avrei dovuto lottare per ottenere un posto, e invece ero l’unica a volerlo fare, tutte le altre si iscrissero a pallavolo. A 19 successe la stessa cosa col corso di disegno dell’università di Porto in cui facevo l’Erasmus, pensavo fosse tra i più ambiti (e tra i portoghesi lo era), ma i miei colleghi italiani mi guardavano perplessi. Mentre frequentavo la prima lezione – a cui ero secondo tutti inspiegabilmente stata ammessa – io capii di aver decisamente fatto il passo più lungo della gamba. Avevo sempre amato disegnare, ma fu proprio in quell’occasione, nonostante non avessi l’esperienza dei miei amici autoctoni cresciuti a pane e schizzi dal vero con prospettive a due fuochi, una lezione che puoi mi fu fondamentale nell’ambito del cinema, e anche della scrittura: cosa significa rappresentare la stessa scena da più punti di vista, e come fare a sceglierne uno. E questo è anche uno dei nodi fondamentali dell’installazione realizzata dal regista messicano premio Oscar Alejandro Iñárritu al piano terra del Podium di Fondazione Prada, a Milano – “Suenõ Perro: Instalación Celuloide de Alejandro Iñárritu” – in occasione dei 25 anni del suo primo incredibile film Amores perros, uscito nel 2000, che ha segnato un’epoca, nonché almeno una generazione di registi, e che ancora oggi è del tutto attuale.

C’è una grande quiete dopo che si è lasciato andare qualcosa. Lo sa chiunque abbia tenuto i capelli molto lunghi. Arriva un momento in cui si sente, si sa, che dei capelli bisogna sbarazzarsi. Mi hanno sempre colpita le ciocche abbandonate sotto alla poltrona del parrucchiere, intorno a me, come una sorta di sagoma in negativo. Ciò che ero stata, e che non mi apparteneva più. Resti che venivano spazzati via in fretta, gettati chissà dove, e non erano più parte di me. Un piccolo gesto irrimediabile. Una scelta. Nei capelli si raccoglie tutto ciò che siamo stati mentre crescevano, sintetizzato in un mix di sostanze con cui siamo entrati in contatto, periodi di stress, o di gioia, l’amore e la noia. Solo a me quando sono innamorata i capelli diventano più lucidi, e quando mi arrabbio elettrici, quando sono triste si annodano? È l’immagine di questi capelli abbandonati per terra dopo essere stati recisi che mi ha fatto venire in mente l’inizio della genesi dell’installazione.

Iñárritu – oggi alla sua terza collaborazione artistica con Fondazione Prada, dopo la rassegna cinematografica “Flesh, Mind and Spirit”, proiettata prima a Seoul nel 2009 e poi a Milano nel 2016, e l’installazione sperimentale di realtà virtuale “CARNE y ARENA” del 2017 che ci immergeva nel punto di vista di un immigrato messicano – racconta che girò più 300 chilometri di pellicola, una quantità esorbitante di girato. E nel 2018 fu chiamato dall’Universidad Nacional Autónoma de México (la UNAM) scoprendo che tutti quei chilometri di immagini abbandonate nella sala di montaggio e da cui, come una statua da un blocco di marmo, era uscita la versione di Amores Perros che conosciamo, erano stati conservati.

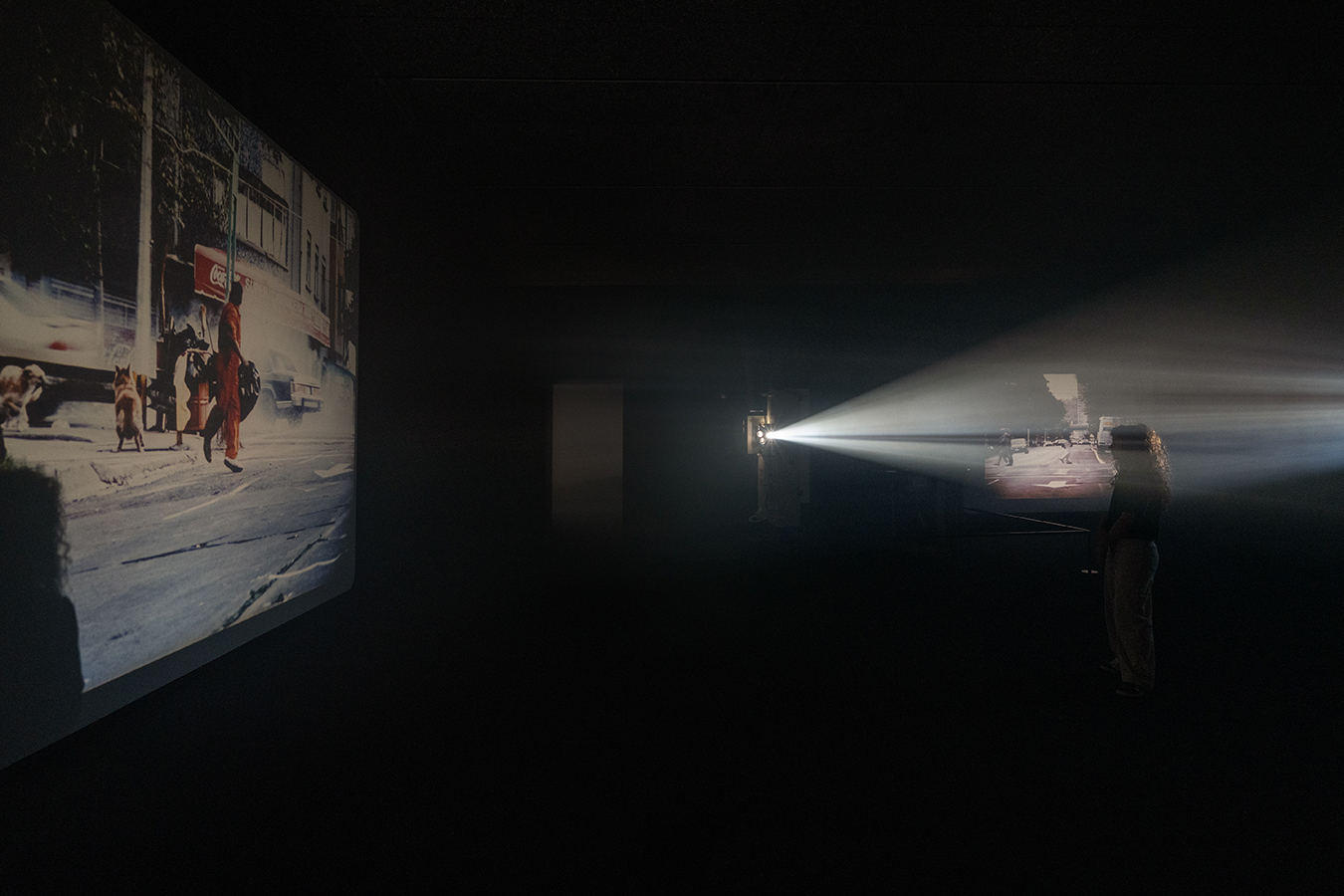

Entrare nello spazio buio della mostra è come oltrepassare la soglia di un sogno lucido. Di ciò che sarebbe potuto essere e non è stato, eppure esiste, e sembra avere un messaggio tanto chiaro per noi. Ci si muove in un buio che non è mai davvero nero, ma attraversato da fasci di luce che tagliano lo spazio e obbligano i nostri neuroni a reagire, sollecitando il nostro corpo e la nostra mente, come una sorta di sogno indotto. Iñárittu d’altronde è stato molto chiaro nelle sue intenzioni: era interessato a dar forma a un’esperienza totalmente sensoriale, tattile, sensibile, qualcosa che parlasse prima di tutto al corpo, proprio come fanno le immagini, e la pellicola 35mm.

La luce, nel buio, con un effetto che sembra traghettare le immagini di Caravaggio in uno spazio tridimensionale, si fa infatti materia, che influisce direttamente col corpo dei visitatori che evitano spesso questi fasci, come sguardi potentissimi, capaci di proiettare immagini, sogni, realtà alternative. I visitatori si piegano per non incontrarli, per non interromperli, per non esserne colpiti, altri li attraversano, interrompendo l’immagine, il suo flusso in quel loop di pellicola senza tregua che gira su macchine ormai antiche, in disuso, che quasi più nessuno sa usare. È un gesto minimo che però mette in scena la fragilità del cinema stesso: basta un movimento, un corpo di passaggio, e la magia si spezza. Una magia che affascina e spaventa. Iñárritu sembra quasi divertirsi a mostrarci i “panni sporchi” del suo grande film, il materiale grezzo, quelle parti di pellicola che non hanno mai trovato spazio nel montaggio finale. Le chiama materia fantasma: scarti che oggi parlano una lingua autonoma, ma non meno potente delle scene entrate nel canone.

Un film, come una fotografia, infatti nasce da un’inevitabile cesura della realtà, una selezione ferrea: solo l’1% per cento del girato si dice si faccia opera. Tutto il resto è placenta, per usare la metafora proposta dal regista: un involucro ricchissimo che nutre, contiene, custodisce, e che poi viene scartato, ma non per questo è meno ricco o necessario. L’installazione ci restituisce proprio questa placenta viva, grondante sangue, perché i Messicani non hanno mezze misure, né tinte tenui: questi frammenti, ricuciti come una sorta di Frankenstein decisamente più amato e armonioso, diventano un corpo a sé stante, fatto di immagini che non hanno mai incontrato la voce degli attori, il suono delle scene. Come nei sogni in cui qualcuno parla ma non riusciamo a sentire cosa sta dicendo, eppure una parte di noi pensa di capire il suo messaggio. Eppure resta una distanza, una lontananza.

È difficile non sentire una vertigine. Amores perros è stato un film generazionale, eppure a rivederlo oggi appare intatto, presente, primitivo nel suo mostrarci le passioni ataviche che muovo l’umano, e di cui Città del Messico sembra essere la quintessenza. Forse perché i suoi temi non appartengono davvero a un’epoca: paternità, tradimento, desiderio, disparità sociale, utopia. Come scriveva il grande poeta messicano Octavio Paz citato dallo scrittore Juan Villoro nella mostra che accompagna l’installazione al primo piano del Podium, “Mexico 2000: That Moment That Exploded”: “Gli anni passano, ma gli istanti ritornano”. Città del Messico, filmata come un organismo vivo e crudele, è ancora lì, brutalmente contemporanea nelle sue contraddizioni, nella sua violenza: una città che genera rovine e che allo stesso tempo resiste, lottando coi suoi problemi sociali, ma anche con quello stesso ambiente su cui è sorta come fosse un’incrostazione, un tumore, eppure l’acqua, sotterranea, continua a cercare di riappropriarsi del suo spazio, di riaffiorare nel suo stesso territorio, riconquistarlo, proprio come l’inconscio.

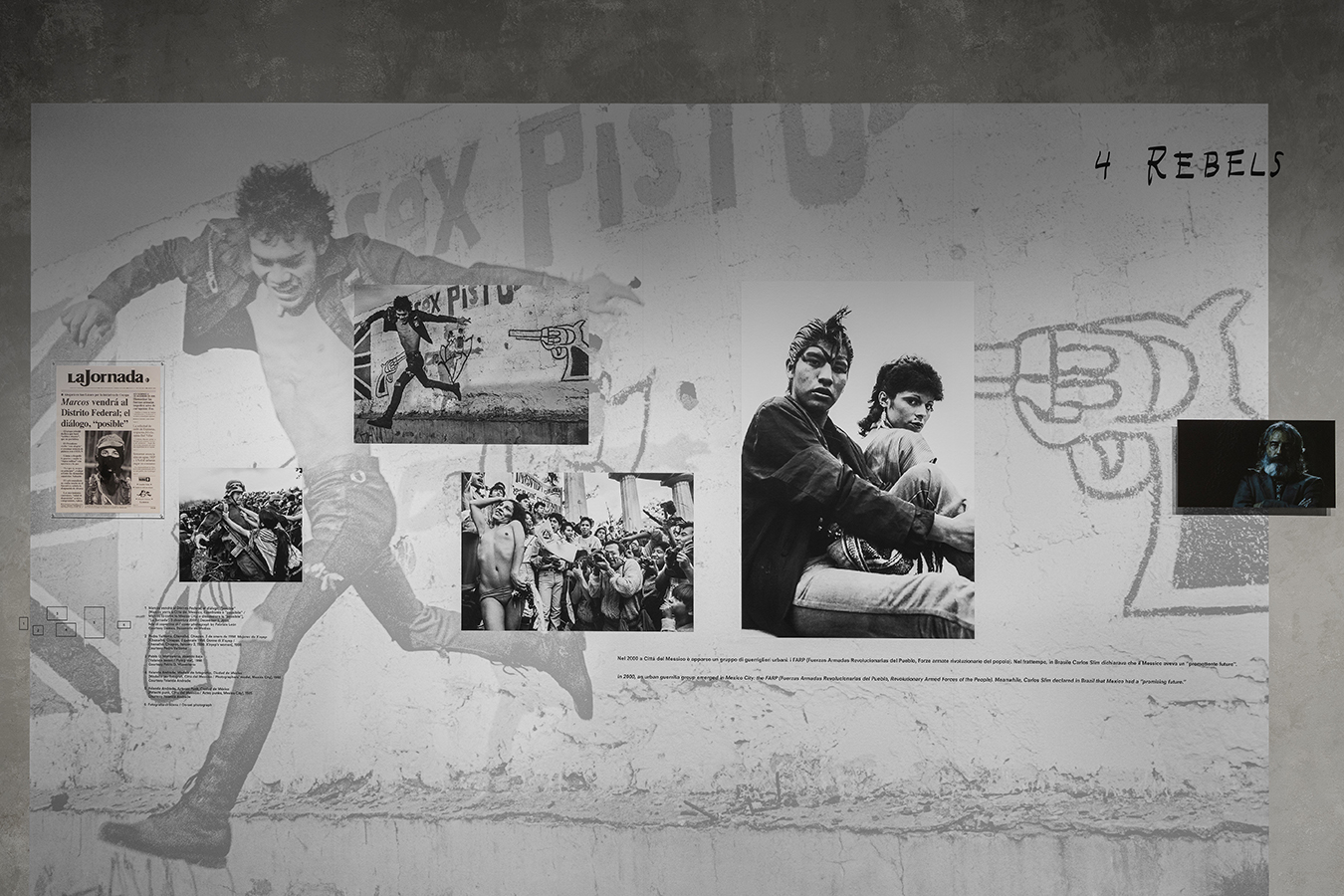

Camminando tra le sale si è colpiti dal contrasto: al piano terra il materiale fantasma, che parla direttamente alla memoria di chi ha già visto il film, creando una sorta di dimensione altra; e al piano di sopra un affresco evocativo della grande metropoli immortalata nel 2000, ripensata come poetica di uno spazio urbano che era allora in totale ebollizione politica, in un punto di snodo che poteva essere ma che a ben vedere non è stato, ancora una volta. Amores perros uscì due settimane dopo le elezioni che posero fine a 71 anni di dominio dello stesso partito: era un Messico in trasformazione, in cui gli zapatisti gridavano “Mai più un Messico senza di noi”, in cui la televisione esercitava un potere ipnotico in un Paese che mancava persino di beni elementari. La disparità sociale appariva feroce e naturale allo stesso tempo. Le ville dei ricchi apparivano del tutto “naturali”, ordinate in mezzo al caos, eppure celate, nascoste, mentre la miseria era costantemente esposta, sempre messa in scena, senza alcun pudore. Villoro ci ricorda che non si tratta di mostrare la violenza in sé, ma ciò che la violenza ci fa perdere. Mostrandoci una città ritratta attraverso i vetri infranti, gli incidenti stradali – centrali anche in Amores Perros – fotografati da Enrique Metinides, volontario sulle ambulanze, che trasformava la tragedia in documento. Il paesaggio è personaggio, ma il paesaggio è corpo: la città stessa è ferita, e con lei i suoi abitanti.

Vedere queste pellicole in 35mm, proiettate con macchine antiche recuperate in festival come Locarno, significa confrontarsi con una qualità diversa: non pixel, ma grana, luce che pulsa, batte, accompagnata da un paesaggio realizzato ad hoc mozzafiato. È un realismo più vicino alla realtà di quanto il digitale potrà mai essere. La fatica stessa di rimettere in funzione i proiettori, di trovare tecnici che sapessero ancora usarli, racconta quanto sia fragile la memoria materiale del cinema (e la nostra per traslato), e quanto sia prezioso custodirla, riarrangiarla, scartabellarci in cerca di qualcosa di fondamentale che potremmo avere perduto, di un segno.

Ricordo ancora la prima volta che vidi Amores Perros. Ero in Portogallo, nella mia seconda casa di Rua Do Mirante, che affacciava su alberi di Jacaranda e gatti randagi. Cambiò il mio sguardo, come ogni grande opera. Mi fece pensare che era quella la cosa che volevo fare, il cinema, così, in quel modo. Mi colpì come la rabbia e l’amore si mescolassero senza soluzione di continuità, come l’acufene dopo l’incidente diventasse un suono che non ti lascia più, come un bacio potesse essere un atto tanto disperato quanto vitale. Amor y rabia: un sentimento che non è mai puro, mai lineare, ma che esplode in tutto il suo spettro di forze, contraddittorio e irriducibile.

Alla Fondazione Prada l’esperienza è doppia: chi ha visto il film riconosce frammenti, come se li vedesse attraverso un sogno; chi non l’ha mai visto si perde in un labirinto di immagini dislocate, senza riferimenti, come in una città sconosciuta. In entrambi i casi lo straniamento è lo stesso: qualcosa di familiare ma diverso, che costringe a guardare meglio, più a fondo. Uno straniamento. La città del film non è mai cartolina: è sensoriale, intima, attraversata da cavi elettrici e telefonici, da traffico, da voci che arrivano dai telefoni pubblici. “Qualcuno è in ascolto”, diceva Carlos Slim. E in effetti Amores perros e “Sueño perro” è anche questo: un coro di voci, sentimenti, storie che si sovrappongono, intrecciandosi. Illuminate dallo stesso fascio di luce, abbagliante.

Iñárritu, alla fine della conferenza stampa, mi dice che col tempo la nostra percezione cambia: “Mano a mano che il tempo passa e si diventa più vecchi si vive in maniera sempre più ciclica, non si è più interessati alle cose per come sono, vere, realistiche, si osserva il mondo da un’intercapedine. Si inizia a rivisitare le cose. O, meglio, si è sempre più coscienti di quello spazio prospettico, di quella distanza, tra il mondo e il nostro modo di osservarlo e di percepirlo. E così in quello spazio ci si può entrare dentro. E dilatare i confini di questa percezione, sprofondarci in un certo senso, in quella sensazione sognante, vaga ma presente, che ci fa sentire trasognati. E non si è quindi più interessati alla realtà, ma a quello che c’è oltre, è questo che mi interessa sempre di più nei miei ultimi film, e riverbera anche in questa opera. Mi piacciono i rischi e le avventure con cui mi porta a fare i conti la mia curiosità. Ho immaginato questa installazione come un grande murales, un enorme affresco massimalista. Amores Perros non esiste più, eppure esiste qualcos’altro. Io non voglio rivisitare il passato. Amores Perros è stato fatto. E così sia. Quello che voglio è rivedere il passato alla luce del presente, sperando di lasciare un messaggio nel futuro. Ecco quello che mi interessa. Questa installazione non è un omaggio, ma una resurrezione: è come incontrare un vecchio amico che non abbiamo mai visto prima”.

“Sueño perro”, sogno cane, cane di un sogno, è ricerca, è arte, è un cinema che non è più solo rappresentazione, ma sensazione fisica, verità che non vuole fregiarsi di essere reale. Un sogno che la nostra coscienza fatica a inquadrare nella sua struttura. Un oggetto dimenticato che scorgiamo, e che porta nella nostra percezione del reale l’unheimlich, cioè che è familiare eppure non lo è, ciò che conosciamo eppure è fuori posto, ciò che appunto ci fa scorgere la natura irreale del reale, la sua illusione latente, la matrice onirica di ciò che confondiamo col nostro sé e col mondo, che non è altro che una proiezione della nostra mente e dei nostri sensi. Come i capelli lasciati sotto una poltrona, o la pellicola scartata dalla sala di montaggio, ciò che rimane ci dice sempre qualcosa. Non sono scarti, ma tracce. È lì che il cinema continua a vivere, è lì che con pazienza cercando, senza speranza di trovare più nulla, possiamo davvero trovare qualcosa, forse la parte più autentica di noi stessi, che non si identifica in uno sguardo ma è capace di proiettare dimensioni infinite.