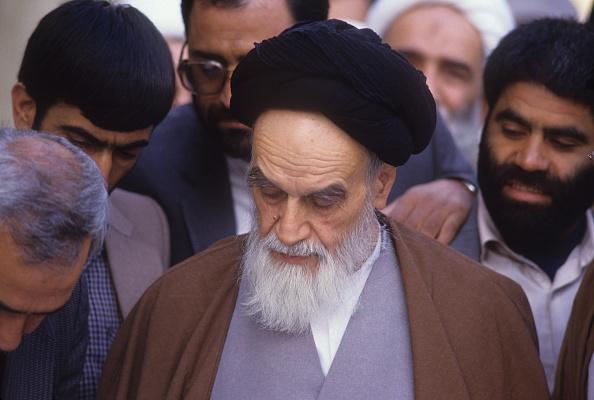

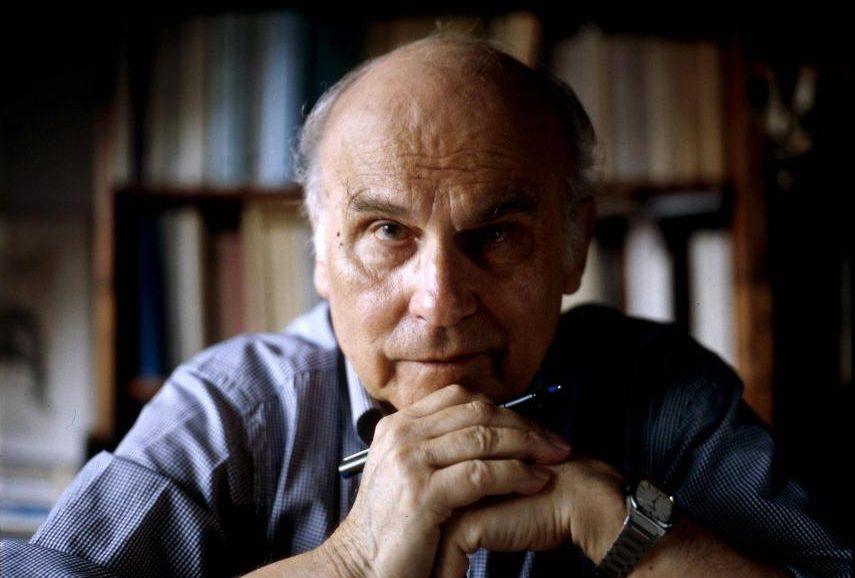

Ryszard Kapuściński nel libro Shah-in-shah scrive che “Per gli iraniani lo sciismo fu sempre quello che per i cospiratori dell’epoca irredentista era stata la sciabola riposta in soffitta.” Un passato ancora sentito, specie quando il presente diventa insopportabile e “non potendo emigrare nello spazio, il popolo intraprende una migrazione nel tempo,” trovando “rifugio in usanze antiche: tanto antiche, quindi tanto sacre, che il potere non osa combatterle.” Testimone diretto della rivoluzione, nel 1979 il grande giornalista polacco avvertiva già le crepe di una teocrazia che si sarebbe presto irrigidita in un duro regime. Ma quarant’anni dopo l’insurrezione e trenta dopo la morte di Ruhollah Khomeini, quel regime complesso che ha giurato morte agli Stati Uniti d’America è sempre lì, e non cede.

L’antiamericanismo in Iran è un sentire comune, perché la popolazione ha subìto profonde ingiustizie da parte degli Stati Uniti. L’ultimo schiaffo è l’uscita dall’accordo internazionale sul nucleare con Teheran, raggiunto nel 2015 dopo un tira e molla di negoziati lungo oltre 10 anni. Il Jcpoa (Joint comprehensive plan of action), è un accordo di natura internazionale – che coinvolge diversi Paesi oltre all’Iran e gli States – che impone all’Iran limiti massicci allo sviluppo del nucleare, possibile così solo a scopi civili, fino al 2030.

Come prometteva da tempo, Trump ne ha fatto carta straccia l’8 maggio scorso, a detta di Benjamin Netanyahu anche per accontentare Israele. Il presidente americano contesta a Teheran il mancato rispetto dei diritti umani e lo sviluppo di tecnologie militari per espandersi in Medio Oriente. Censura, repressione del dissenso e delle minoranze, limitazioni per le donne e il velo obbligatorio sono questioni irrisolte e certamente gravi, verso le quali il regime islamico sciita si mostra inscalfibile ma non sono parte dell’accordo sul nucleare, così come non lo sono i missili balistici già oggetto tra l’altro di diverse e specifiche sanzioni degli Usa.

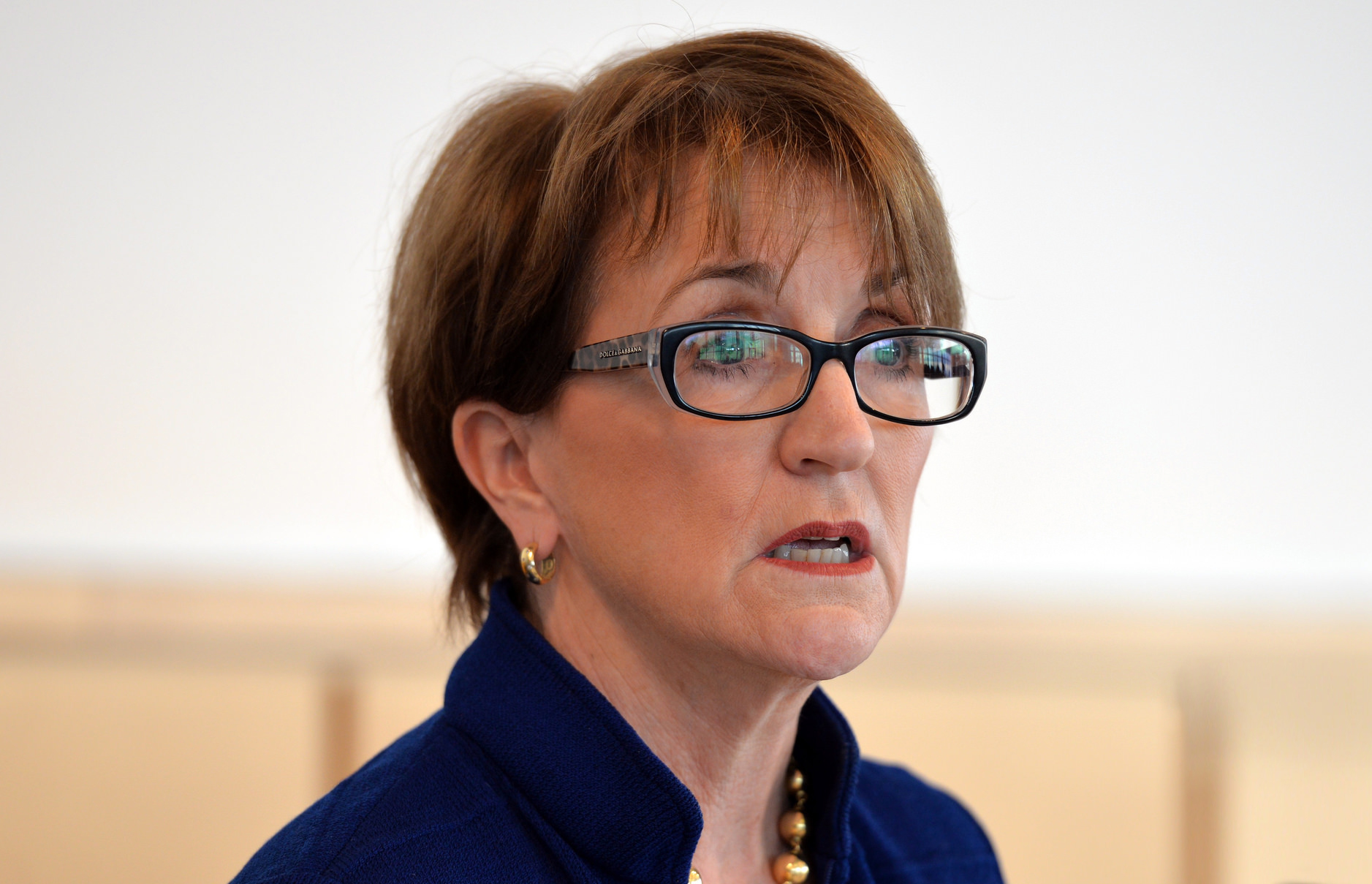

L’Unione Europea, così come la maggioranza dei governi stranieri e buona parte dello stesso apparato statunitense – incluso il Pentagono – era contraria alla decisione, perché oltre a venire meno al rispetto dell’accordo con gli iraniani rischia di porre gli Stati Uniti al di fuori della legalità internazionale, come sostengono alcuni esperti, oltre a isolarli dagli alleati. L’Iran, infatti, ha denunciato gli Stati Uniti alla Corte internazionale di Giustizia dell’Onu all’Aja, che in una “comunicazione urgente” a luglio aveva invitato Trump dall’astenersi da prendere misure prima di un verdetto. Contattata a Vienna, dove da analista continua a seguire gli sviluppi sul nucleare, anche Laura Rockwood, ex ispettrice capo americana dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ed ex componente del team sull’Iran, ci ha confermato, delusa, “L’ingiustizia delle sanzioni reimposte da Trump.”

Una prima tranche di sanzioni commerciali è scattata il 7 agosto. La seconda, molto pesante, per bloccare l’export del petrolio iraniano e le transazioni finanziare, partirà dal prossimo novembre. E questo, come precisa Rockwood, nonostante “Tutti i controlli tecnici dell’Aiea abbiano dimostrato che l’Iran tiene fede ai patti.” I maggiori scienziati ed esperti di nucleare concordano che è impossibile, con le regole stringenti accettate dall’Iran nel 2015, aver arricchito uranio per scopi bellici come sostengono invece Trump e Netanyahu. Lo sa bene anche l’alto commissario dell’Ue per gli Affari esteri e la Sicurezza, Federica Mogherini, a capo della Commissione congiunta di sorveglianza dell’accordo sul nucleare Jcpoa, che ha in mano tutti i report dell’Aiea. Chi invece dal 2015 non ha mai rispettato i patti sono gli Stati Uniti. Come al solito, direbbero gli iraniani, che hanno più volte denunciato le loro mancanze.

Se con Obama, la Repubblica islamica aveva firmato un accordo da Stato sovrano e non da Stato in ginocchio – così come vorrebbe ridurla Trump, sottovalutando l’incredibile rivoluzione iraniana avvenuta tra il 1978 e il 1979 – l’Iran non si è mai piegato agli statunitensi né, prima ancora, agli arabi. Se a Laura Rockwood, per 30 anni una colonna dell’Aiea, la rottura dell’intesa ha distrutto il lavoro di una vita, per milioni di iraniani è stata una cocente delusione.

La Persia è stato il primo grande impero al mondo, le rovine di Persepoli risalgono al 500 a.C. Da allora gli iraniani hanno sempre rifiutato lo status di colonia e i governi pilotati da potenze straniere. Gli sciiti hanno invece origine in Arabia dalla ristretta cerchia di parenti e amici dell’imam Ali, genero di Maometto e marito di Fatima, e lo sciita, afferma Kapuściński, “è innanzitutto un accanito oppositore.” Perseguitati e giustiziati durante le guerre di successione dalla morte del profeta, vinte dai sunniti, nel corso della loro tragica diaspora i fedelissimi di Maometto sono entrati anche in Iran. E i persiani, conquistati dai califfi arabi e obbligati alla conversione dal 600 d.C., per non farsi dominare hanno scelto di fare loro non l’islam degli arabi al potere, ma l’islam degli arabi diseredati: la fede sciita è la fede dei “vinti e degli oppressi, uno strumento di contestazione e di resistenza” e, al momento opportuno, di “lotta e liberazione”, come racconta il giornalista polacco. Da religione di Stato degli scià, alla fine del Novecento, lo sciismo è diventato Stato islamico anche in reazione all’autoritarismo imposto dall’ultimo scià che aveva preceduto Khomeini.

La mistificazione di Reza Pahlavi è un’altra delle lenti deformanti attraverso le quali l’Occidente si ostina a guardare l’Iran. Chi, come la sottoscritta, ha attraversato le strade di Teheran listate a lutto per l’anniversario della morte di Fatima, avverte qualcosa di severo e di profondo fissato nella memoria collettiva iraniana. L’Operazione Ajax della Cia, che nel 1953 rovesciò il governo democratico di Mohammad Mossadeq per dare il potere a Pahlavi, fu la prima, gravissima ingiustizia compiuta dagli anglo-americani in Iran e la molla per la successiva rivoluzione religiosa. Il colpo di Stato innescò la frustrazione popolare per il re pupazzo degli Usa che, per più di vent’anni, avrebbe militarizzato e affamato il Paese, uccidendo centinaia di manifestanti e accumulando ricchezze smodate dai contratti con gli stranieri. Perso nel mondo da rotocalco dei suoi magnifici palazzi, l’imperatore Pahlavi offriva all’Occidente un’immagine speculare a quella reale dell’Iran. Un “impero”, in verità, con una povertà diffusa e disseminato di polizia segreta nelle strade.

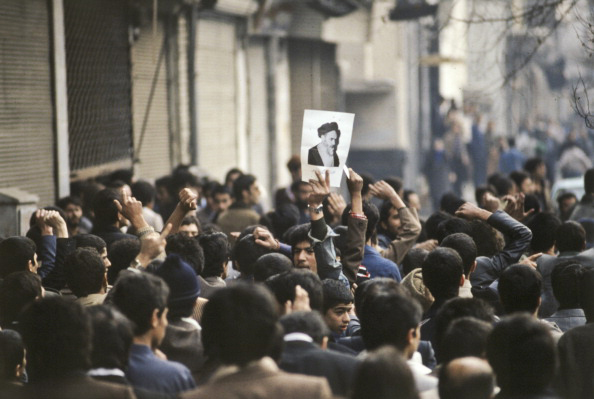

“Il problema”, dicono ancora a Teheran in tanti, “è che lo scià era un dittatore”. La diffusione del motto “Lo scià deve andarsene!” attraverso audio-cassette clandestine inviate dall’estero dall’ayatollah fece saltare il tappo a un regime oppressivo e, si sarebbe capito poi, in disfacimento. Non voleva dirlo, ma da quattro anni lo scià era malato di cancro, finché un giorno ammise di sentirsi “Sempre più stanco.” Il vecchio Khomeini, dal suo esilio nelle campagne di una Parigi mai visitata, diventò un idolo per le masse e un richiamo per gli intellettuali iraniani all’estero. Un documentario della Bbc lo ricorda come “L’uomo che cambiò il mondo.” “L’irruzione dello spirituale nel politico,” commentò all’epoca il filosofo Michel Foucault. Con Khomeini gli equilibri si sarebbero ribaltati: da allora il primo islam politico sciita della storia ha riportato i discendenti dell’antica Persia a espandersi in Medio Oriente e i sunniti ad arretrare. Ed è curioso che la gran parte dell’entuorage dell’intransigente Khomeini sia man mano confluita nella corrente più progressista o abbia addirittura contestato il regime.

Lo stesso nipote, Hassan Khomeini, è oggi un astro nascente dei riformisti, e alla base dello stesso khomeinismo è considerato il filosofo e ideologo iraniano Ali Shariati, fervente sciita perennemente in bilico tra islamismo e marxismo radicali. Del pensatore morto esule a Londra nel 1977, avido lettore di Albert Camus e Jean-Paul Sartre durante gli studi in Francia, era seguace la vicepresidente iraniana Masoumeh Ebtekar, già prima vice presidente donna tra il 1997 e il 2005, sotto il governo riformista Khatami. Gli americani la ricordano come la Sister Mary nella – per gli iraniani – gloriosa presa degli ostaggi all’ambasciata Usa. La diciannovenne rivoluzionaria che trasmetteva i messaggi in inglese era rientrata dalla Pennsylvania, dove era cresciuta con i genitori, infervorata dallo sciismo rosso di Shariati. Questo la portò a svestire i costumi occidentali per coprirsi con lo chador integrale e iniziare la sua lotta di classe degli oppressi contro gli oppressori.

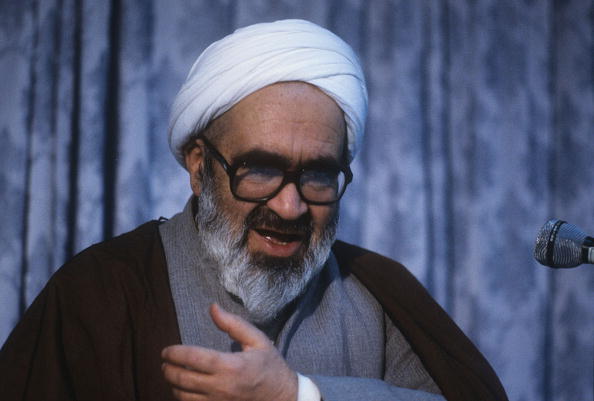

Riformista sarebbe alla fine diventato anche il braccio destro politico di Khomeini, il pragmatico due volte presidente Hashemi Rafsanjani, scomparso nel 2017 dopo che i figli erano più volte finiti in prigione contestando la controversa Amministrazione Ahmadinejad. E allo scontro frontale con Khomeini era arrivato, già nel 1989, il grande ayatollah Hossein Montazeri, teologo illustre di Qom, cuore pulsante dell’Islam sciita politico. Della Costituzione islamica di Khomeini Montazeri era stato l’estensore, ma ben presto passò tra le voci più critiche denunciando la mancanza di libertà dei partiti e le barbare esecuzioni di massa dei nemici. L’ex-vice di Khomeini, che chiedeva una “valutazione sui fallimenti della rivoluzione,” diventò, fino alla morte nel 2009, il religioso di riferimento dei riformatori che hanno oggi il consenso della maggioranza degli iraniani. Lo sciismo rosso di Shariati è un’onda che in Iran torna sempre a riva.

Ma ogni volta che l’Iran viene attaccato, si chiude: era successo con l’altolà di Bush junior alle prime aperture sul nucleare del 2003, quando il presidente Mohammad Khatami fu giudicato troppo debole con gli Stati Uniti traditori e alle elezioni del 2005 prevalse l’ultraconservatore e ultranazionalista Mahmoud Ajmadinejad. Rossi o neri, l’antimperialismo è comune a tutti gli sciiti. Il dubbio non è se la Repubblica islamica cederà alle nuove sanzioni di Trump, ma se l’attuale governo moderato, appoggiato dai riformisti, riuscirà a trattenere l’irrigidimento sulla linea dura. Il presidente Hassan Rohani ha respinto il ricatto della Casa Bianca a “trattare senza condizioni”: “Gli americani non sono stati onesti”, ha chiosato, “e se qualcuno ti pugnala alla schiena con un coltello e poi ti chiede di trattare, per prima cosa deve togliere il coltello.”