L’Alto Commissario per i diritti umani ha definito “disumana” la collaborazione tra Unione Europea e la Libia per la gestione dei flussi migratori dall’Africa.

Gli accordi con la Libia sono solo l’ultima delle controverse scelte fatte dal nostro Paese – e dall’Unione Europea – riguardo al tema dell’immigrazione, gestito in un costante clima emergenziale, di cui si parla in termini militari. Una guerra, insomma, in cui spesso però si fa fatica a capire chi sia il nemico.

Esattamente a 582,99 km da Tripoli sta succedendo qualcosa che racchiude in sé tutte le contraddizioni, la superficialità e l’impreparazione che questa donchisciottesca guerra racchiude.

Alle 9:30 di venerdì 10 novembre, all’interno di una delle aule del Palazzo di Giustizia di Palermo stava iniziando l’ennesima seduta di uno dei più importanti processi in atto nel nostro Paese. Anzi, uno dei processi più importanti in Europa, e per l’Europa. È il cosiddetto processo“Mered Medhanie Yehdego ed altri”. Nonostante la sua importanza, i media non se ne stanno occupando molto. E questa è un’altra curiosa coincidenza.

Il processo è contro Mered Medhanie Yehdego, il Generale eritreo di 35 anni considerato il re dei trafficanti. Accusato di essere a capo di un’organizzazione criminale capace di “gestire” fino a 200mila migranti, uno che al telefono diceva: “Io ho lo stile di Gheddafi, non potrà esserci mai nessuno più forte di me”. Il processo accorpa anche l’inchiesta della Procura di Roma in merito al traffico di migranti. L’uomo chiamato alla sbarra è in carcere da più di un anno – dall’8 giungo 2016, per l’esattezza – quando con un’operazione frutto di una collaborazione internazionale fra servizi segreti italiani, sudanesi, e la Britain’s National Crime Agency (NCA), con l’aiuto dell’ambasciata britannica in Sudan, le maggiori testate italiane e internazionali avevano dato la notizia dell’arresto del”re dei trafficanti”: un eritreo era stato bloccato a Khartum, in Sudan, ed estradato in Italia. Nonostante il sostituto procuratore Calogero Ferrara, il procuratore aggiunto Maurizio Scalia e il procuratore capo Francesco Lo Voi fossero convinti, allora come oggi, di aver catturato il Mered Medhanie Yehdego, le numerose–e a un occhio”ingenuo”, come quello del sottoscritto e di una folta schiera di giornalisti e osservatori–prove schiaccianti raccolte fin dal giorno successivo all’estradizione testimoniano il contrario.

L’uomo sotto processo sembra essere infatti Medhanie Tesfamariam Berhe, ragazzo di 29 anni che avrebbe fatto il servizio militare in Eritrea fino al 2014, poi fuggito in Etiopia per poi raggiungere il Sudan, che come molti suoi connazionali, si apprestava a intraprendere la traversata per arrivare in Europa. La sua colpa principale sarebbe quella di chiamarsi con lo stesso nome del trafficante: Medhanie, nome piuttosto comune in Eritrea, paragonabile ai tanti Salvatore o Michele italiani.

Non sono bastate, finora, le prove prodotte dall’avvocato di Berhe, Michele Calantropo; non sono bastati i documenti recapitati all’avvocato dall’Eritrea che indicano che l’imputato è nato nel 1987, sei anni dopo il vero Mered; i certificati scolastici, il documento d’identità, lo stato di famiglia; non sono bastati i testimoni, fra cui anche collaboratori di giustizia che non riconoscevano nell’uomo arrestato il criminale che avevano conosciuto; non è bastata la testimonianza di Carmine Mosca, l’uomo che è andato in Sudan per l’estradizione del presunto Mered dopo il suo arresto, fra i primi a incontrare l’estradato, appena atterrato in Italia, che ascoltato già in aula il 30 giugno, ha detto: “Ebbi delle perplessità perché rispetto alla foto la persona consegnata[dalle autorità sudanesi] non aveva quelle fattezze”; non è bastata un’inchiesta del giornale olandese De Groene Amsterdammer, che mettendo sotto gli occhi di Mehrawi, fratello del vero Mered, la foto del ragazzo detenuto a Palermo si è sentito rispondere “Non è mio fratello”. Non è bastata neanche la prova del DNA fatta tramite la signora Meaza Zerai Weldai: lei è al 99,9999999998% la madre biologica di Medhanie Tesfamariam Behre, l’uomo che è in carcere. Questa, più di tutte, sembrerebbe la prova del nove sulla reale identità del ragazzo“residente” al Pagliarelli da più di un anno. E invece no. La procura si è opposta alla produzione della consulenza di parte sul DNA perché “La nostra indagine non si basa su dati genetici ma su dati di altra natura”.

Il problema, il grosso problema, è che il caso Mered riveste un’importanza che va ben oltre le sorti del ragazzo incarcerato. Come sottolineato da più parti, è in gioco l’intera Operazione Sophia, messa in piedi nel 2015 con lo scopo di smantellare le reti di trafficanti. Mered è l’unico“capo” di cui si possano vantare gli inquirenti con l’opinione pubblica, l’unico arresto rilevante fatto dalle nazioni europee che partecipano alla missione. Riconoscere che l’uomo fermato in Sudan, estradato in Italia, tenuto in carcere per più di un anno e sotto processo, non è quel Mered, sarebbe decisamente un’epocale figuraccia.Comprendere la centralità di questo processo nello schema messo in piedi dall’UE per contrastare l’immigrazione è fondamentale per capire la gravità di ciò che sta succedendo all’interno del Palazzo di Giustizia di Palermo.

Fra i pochi giornalisti italiani a seguire la vicenda sin dal momento zero c’è Lorenzo Tondo. Il giornalista palermitano ha coperto per il Guardian ogni singolo step del procedimento, fino a diventare il punto di riferimento per chiunque volesse saperne qualcosa – come il sottoscritto, quando mi sono interessato della vicenda lo scorso gennaio.Tondo, insieme a Saul Caia, Rosario Sardella, Vincenzo Rosa, ha anche vinto il DIG Award 2017 proprio con il progetto Hunting the General che racconta proprio il clamoroso scambio di persona.

Ogni articolo pubblicato da Tondo nell’ultimo anno e mezzo ha svelato ulteriori elementisull’identità di Medhanie e su quella di Behre,generando più di una perplessità sul lavoro degli inquirenti. Con una cadenza settimanale ha trovato nuove storie capaci di rendere sempre più evidente che al carcere Pagliarelli di Palermo c’è un uomo sbagliato.

Forse è proprio per il contenuto dei sui articoli– e dico”forse” perché il beneficio del dubbio si concede sempre–che il lavoro d’inchiesta del giornalista palermitano è stato fin dall’inizio molto complicato. E purtroppo non solo per la difficoltà di rintracciare il vero Generale. Infatti, come ha raccontato anche al New Yorker, durante un’udienza a cui stava assistendo, Tondo si è accorto di un uomo con una giacca nera e il cappello che manifestava una particolarissima attenzione nei suoi confronti, facendogli fotografie con un cellulare. Cominciò allora a fotografarlo anche lui e, quando si avvicinò al misteriosouomo con giaccanera e cappello si sorprese nel sentirsi chiamare col proprio nome.

Dopo questo incidente Tondo abbozzò una lagnanza formale, ma gli fu consigliato da un contatto nella polizia militare che era meglio lasciar perdere. Alcuni mesi più tardi, l’uomo del mistero è poi salito sul banco dei testimoni: era un’agente di polizia.

A questa scena – talmente cinematografica da scadere quasi nel più banale dei cliché da spy story – si è aggiunto un capitolo che dovrebbe – anzi, deve – indignare e spaventare non solo i giornalisti, ma chiunque.

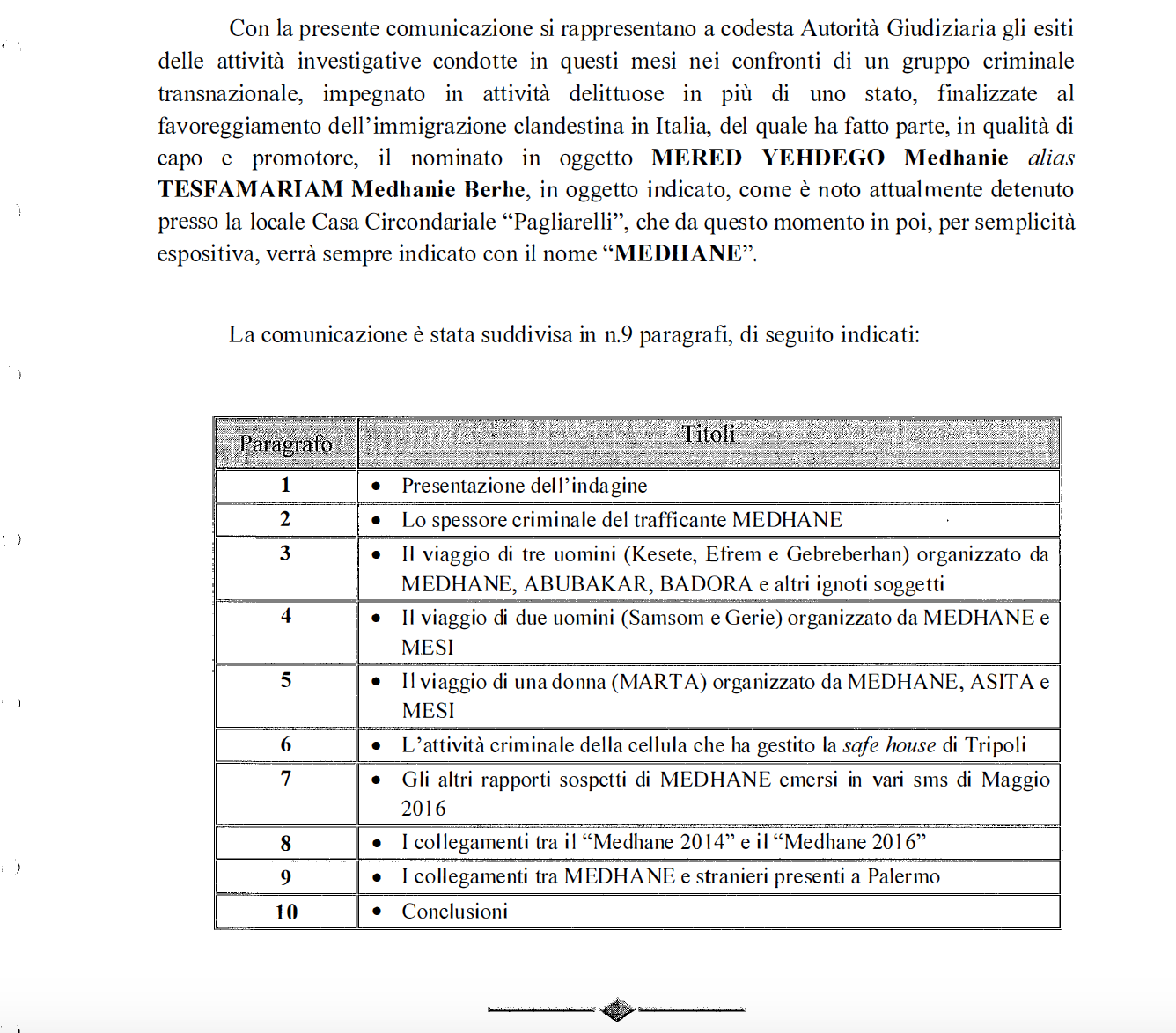

Durante l’udienza del 10 novembre, viene depositata dal pubblico ministero Calogero Ferrara la “Comunicazione di notizia di reato redatta nei confronti di Mered Yehdego Medhanie, nato in Eritrea l’1 gennaio 1981, alias – c’è scritto propio così – Tesafamariam Medhanie Berhe, nato in Eritrea il 12 maggio 1987”.

Questo seguito di comunicazione è controfirmata dal “Magistrato coordinatore”, perché l’informativa deve innanzitutto essere inoltrata dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero che, dopo aver deciso ciò che è rilevante ai fini istruttori, la presenta al presidente della Corteper la sua acquisizione al fascicolo processuale. A questo punto l’informativa è una vera “relazione conclusiva”. Questo è importante per capire chi ha deciso cosa inserire all’interno della Comunicazione di cui sto parlando.

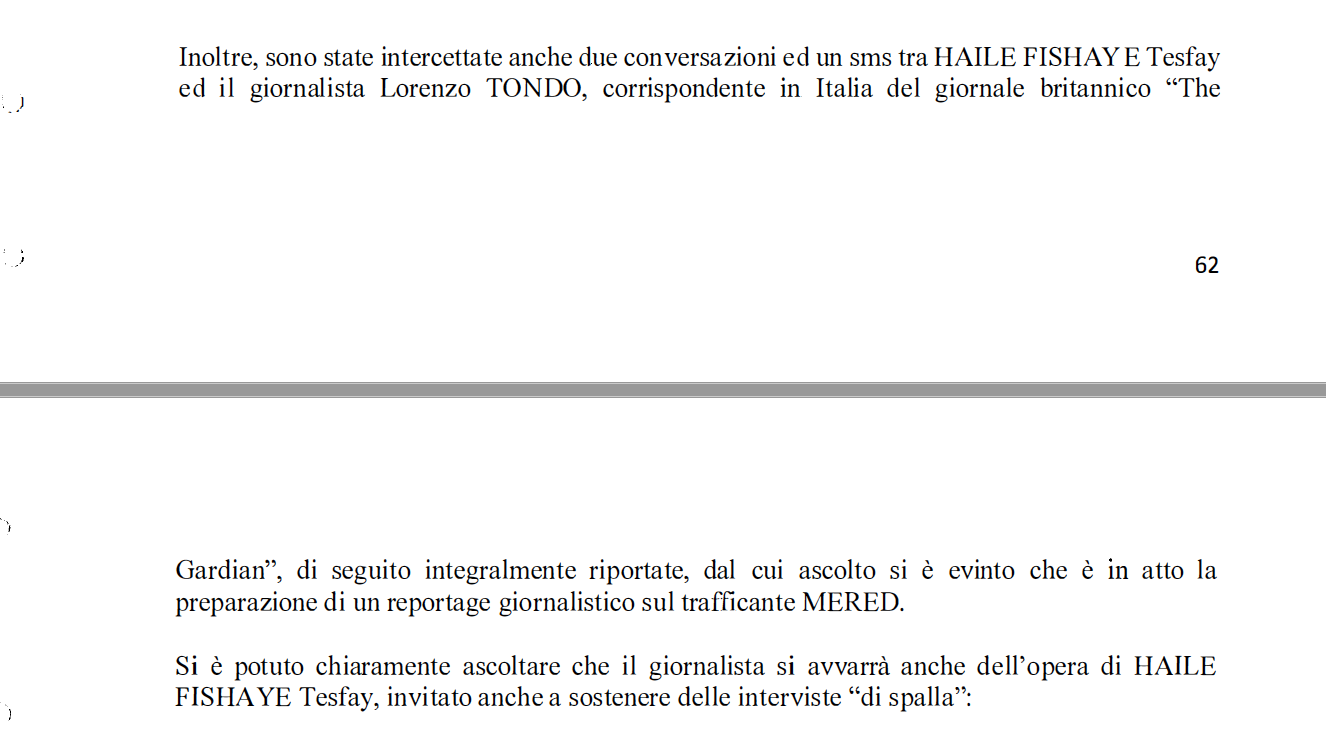

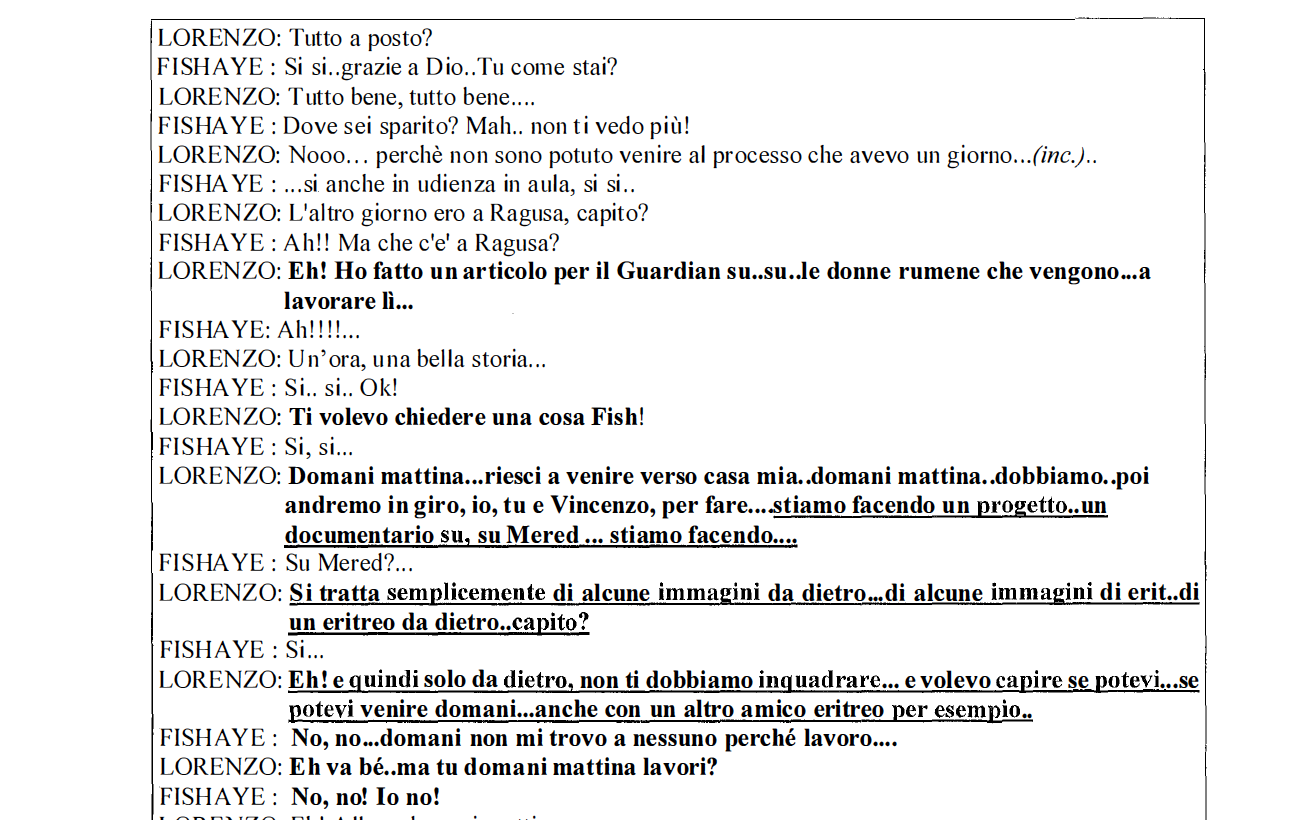

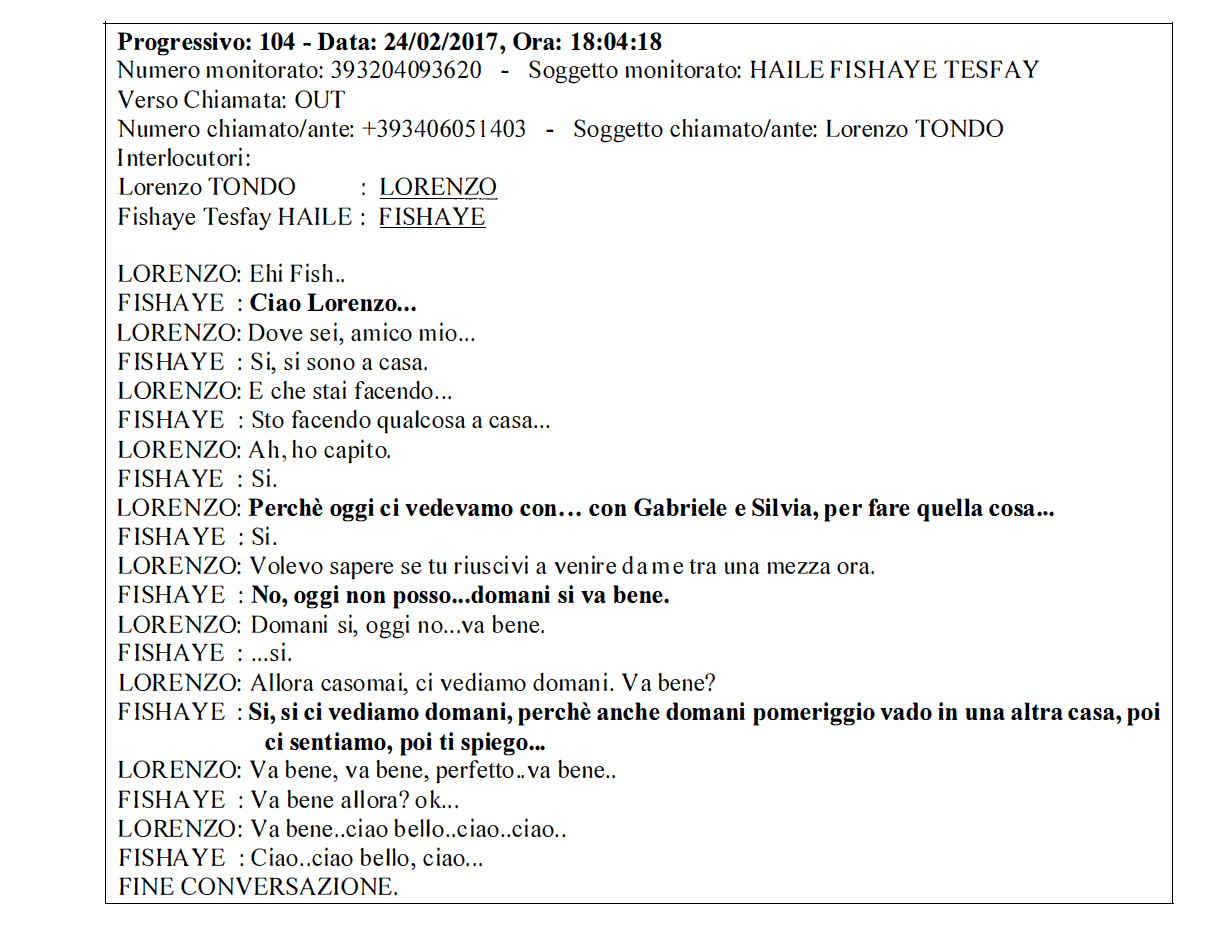

Questa è suddivisa in nove paragrafi. Il nono si intitola “I collegamenti tra Medhanie e stranieri presenti a Palermo”. Qui vengono identificate due utenze contattate dal cellulare sequestrato a Mered/Berhe anche prima del viaggio. Una di queste fa capo a Haile Fishaye Tesfay: per l’accusa un possibile”collegamento in Italia per conto dell’organizzazione criminale transazione capeggiata da Medhanie/Mered”, per la difesa invece semplicemente un familiare di Medhanie/Berhe (basta questo a far capire come sia ovviamente cruciale stabilire se l’uomo a processo sia Mered o Berhe). Dopo aver riportato le sintesi di alcune conversazioni fra tali utenze da pagina 62 a 65 ci si occupa di altro. Si legge “Inoltre, sono state intercettate anche due conversazioni ed un sms tra Haile Fishaye Tesfay ed il giornalista Lorenzo Tondo, corrispondente in Italia del giornale britannico “The Guardian”, dal cui ascolto si è evinto che è in atto la preparazione di un reportage giornalistico sul trafficante Mered. Si è potuto chiaramente ascoltare che il giornalista si avvarrà anche dell’opera di Haile Fishaye Tesfay, invitato anche a sostenere delle interviste ‘di spalla’.” Vengono poi riportate le trascrizioni integrali delle due conversazioni, addirittura sottolineando le parti dove Tondo parla del documentario.

Fino a prova contraria, lavorare a un documentario non è annoverato come reato in nessuno dei tanti codici di cui è composta la giurisprudenza italiana. Inoltre le conversazioni fra il giornalista e Fishaye (come si può ben vedere) non hanno alcuna rilevanzané ai fini della comprensionedella reale identità del ragazzo processato, né per la ricerca di qualsivolgia comportamento scorretto, perché non si riferiscono ad alcuna condotta illegale dei due intercettati, men che meno dell’imputato, quindi il Generale Mered – che, ripeto, sembra proprio non essere il ragazzo che sta subendo il processo.

Le ragioni che hanno spinto gli inquirentiainserire queste trascrizioni sono ancora del tutto oscure. “Lo si scoprirà nelle prossime udienze,” mi ha detto l’avvocato Calantropo,“La cosa più probabile è che l’accusa chiederà di testimoniare a processo anche Tondo”. Questo alone di mistero però non fa che alimentare i dubbi– che in quanto tali non costituiscono ancora Verità, ma pesano in modo tremendo sulla capacità di giudicare di ognuno.

Mentre l’ufficio del pubblico ministero di Palermo non ha voluto rilasciare nessun commento al Guardian in merito alla

delle telefonate intercettatee trascritte negli atti investigativi, come se si trattasse di elementi indiziari, il giornalista ha scritto un post su Facebook parlando, giustamente, di “una chiara violazione” dei suoi “diritti come giornalista professionista”. E ancora: “Non vedo alcun motivo per giustificare quello che è stato fatto se non cercare di screditare il lavoro del Guardian.”

In quanto giornalista, sono pienamente d’accordo con Tondo quando parla di attacco al giornalismo investigativo. Un attacco che per di più va contro ogni forma di tutela messa in piedi per chi cerca di svolgere delle inchieste. La segretezza delle fonti è la base del giornalismo d’inchiesta, e poiché in Italia non ci sono norme specifiche – se non in merito alle deposizioni a processo –, il segreto professionale dei giornalisti che lavorano in Italia è salvaguardato in maniera efficace soltanto dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (libertà di espressione) e dalle sentenze Goodwin (27 marzo 1996) e Roemen (25 febbraio 2003) della Corte di Strasburgo sull’argomento. Strasburgo ha ribadito la propria posizione a gennaio dello scorso anno, condannando le autorità turche.

Da noi, però, il giornalismo investigativo è troppo spesso soggetto alleintimidazioni, e purtroppo non solo da brutti ceffi con la coppola e la lupara o con le spranghe e la testa dura come un muro. Molte intimidazioni arrivano, in maniera chiaramente più subdola di una testata, dalle autorità.

Secondo i dati di Ossigeno per l’informazione negli ultimi cinque anni i giornalisti italiani hanno dovuto affrontare 432 querele per diffamazione ritenute pretestuose, e 37 querele da parte di magistrato ritenute pretestuose.

C’è inoltre l’annoso tema delle intercettazioni. Nel 2013, le autorità italiane hanno inoltrato alla sola Vodafone ben 605.601 richieste di accesso ai tabulati. La Spagna, giusto per fare un confronto, 48.679. Altissimo anche il numero delle richieste per intercettazioni legali (riferito al 2012 perché non si trovano dati più aggiornati): 140.557. Nel Regno Unito nel 2103 le richieste di questo genere sono state 2.760. Bisogna sottolineare, inoltre, che attraverso le richieste per intercettazioni legali, si possono controllare indirettamente tutte le utenze che entrano in contatto con quella intercettata. Come nel caso di Lorenzo Tondo.

Ma non è tutto, mentre la riforma sulle intercettazioni è in discussione in commissione Giustizia, il Governo ha pensato bene di aprire di fatto alla sorveglianza di massa con una legge – leggermente pericolosa eh – in contrasto con le normative europee, le decisioni della CJEU e il codice della privacy italiano. Ma la priorità, si dice, è la lotta al terrorismo.

Ad aggiungere fastidio al fastidio, è l’assoluto silenzio della stampa italiana. Non solo sull’intero processo e sull’assurdo scambio di persona, ma in particolare su quanto accaduto a Lorenzo Tondo, un “collega”, come si ama dire nel polveroso ambiente del giornalismo italiano. Mentre si sono sprecati hashtag e “abbracci” nei confronti del giornalista preso a testate, mentre il presidente dell’Ordine dei Giornalisti si affrettava a manifestare in diretta TV su Rai1 tutta la sua vicinanza al reporter aggredito, mentre politici di ogni movimento e partito organizzavano fiaccolate e manifestazioni, nessuno ha denunciato questo che, ai miei occhi, appare come enorme abuso di potere, che può essere percepito solo come una vera e propria intimidazione nei confronti di un giornalista e il cui unico scopo sembra essere quello di fermare i suoi articoli. Ma soprattutto, per fare ciò si è deciso di usare come arma il rapporto fra fonte e giornalista compromettendone potenzialmente il lavoro del primo.

È davvero arrivato il momento che l’Ordine e tutte le istituzioni che dovrebbero proteggerci e tutelarci facciano qualcosa. Che abbiano il coraggio di indignarsi non solo verso i comportamenti animaleschi di chi reagisce con le testate e i manganelli, ma soprattutto verso chi, per lavoro e – si spera – vocazione, dovrebbe far rispettare la Giustizia. Che in teoria dovrebbe essere uguale per tutti.