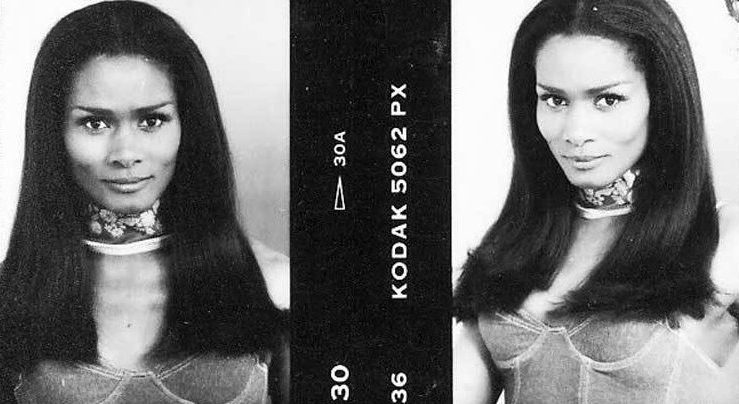

Nel luglio del 2008, Franca Sozzani creò il numero di Vogue Italia più iconico di sempre. In sole 72 ore, ”A Black Issue“ diventò sold out in America e nel Regno Unito, costringendo Condé Nast per la prima volta a ristampare più di 60mila copie. Oggi, su eBay, una copia ancora imballata si vende all’asta a partire da 2500 euro. Le quattro copertine, firmate da Steven Meisel, celebravano la bellezza di quattro modelle di colore: Naomi Campbell, Liya Kebede, Sessilee Lopez e Jourdan Dunn. Trent’anni prima, quando Vogue Italia era diretta da Franco Sartori, durante un casting a Newark si presentò una modella nera, Tracey Africa Norman e Luciano Soprani la scelse per un servizio di moda affidato a Irving Penn. Lo stilista e il fotografo, pur senza saperlo, avevano appena ingaggiato la prima modella transgender della storia della moda. Questi sono stati i due grandi momenti della moda italiana in fatto di diversità e potremmo dire che non ce ne sono stati molti altri.

In dieci anni le cose, però, sono molto cambiate e il mondo della moda non sente più il bisogno di sistematizzare la “bellezza nera” in un numero di giornale, anche se ci sono ancora dei grossi limiti che andrebbero superati. Se un tempo le modelle di colore venivano scelte per dare un tocco “esotico” agli editoriali o alle passerelle, si può dire che oggi un cast che includa modelle di diverse etnie sia la norma, e i designer che si ostinano a scegliere solo modelle bianche subiscono critiche molto pesanti. Ma una cosa è la diversità, un’altra l’inclusione. Non possiamo infatti parlare di moda inclusiva solo perché il 32,5% delle modelle che hanno sfilato nel 2018 non è caucasico.

Il discorso vale ovviamente per tutti i tipi di minoranze, e non solo per quelle caratterizzate dal colore della pelle: modelli transgender, plus size, disabili, con la vitiligine o il monociglio sono sempre più famosi e richiesti, ma questo però non è abbastanza. Li vediamo qua e là, applaudiamo i lodevoli sforzi dello stilista per aver inserito nel proprio show una – sola – modella non bianca, cisgenere e con una taglia superiore alla 38, ed ecco qui che anche quest’anno abbiamo sistemato la brand reputation. Si tratta di uno sforzo davvero minimo: questa infatti è soltanto “diversità”, che spesso agisce a un livello superficiale, ancor più in un settore in cui le apparenze contano davvero tanto.

Poi c’è l’inclusione vera, ovvero il modo in cui questa diversità viene realizzata e valorizzata. Un esempio di quanto questi due concetti, che spesso vengono sovrapposti, siano distanti è il comportamento di Dolce & Gabbana, che nell’ultima settimana della moda ha fatto sfilare più di 150 modelle di tutte le etnie, le età e le taglie, ma che poi crea campagne razziste e stereotipate sui cinesi o permette a Stefano Gabbana di dire alle celebrità che sono brutte o grasse. Comportamenti simili sono più diffusi di quanto si pensi, questo perché molte aziende mancano di personale che abbia la sensibilità per comprendere quale sia il limite, ad esempio, tra ignoranza e discriminazione. E questa assenza si fa notare soprattutto a livello creativo: mancano designer neri, designer disabili, designer transgender e le designer donne sono ancora una minoranza. Se riconduciamo la moda alla sua funzione più denotativa, cioè quella di produrre capi di abbigliamento che siano esteticamente piacevoli, ma soprattutto funzionali, come possiamo pensare che degli stilisti socialmente omogenei, che provengono tutti dallo stesso background, siano in grado di creare abiti diversi per ciascuno?

E così il rischio di cadere nell’appropriazione culturale – ovvero l’utilizzo di caratteristiche, costumi o modi d’apparire propri di culture diverse da quella di appartenenza – è davvero alto. L’appropriazione culturale non riguarda semplicemente l’essere politicamente corretti, ma significa oscurare con il proprio privilegio culture che sono state storicamente considerate inferiori o indegne di attenzione, contribuendo a ghettizzarle e spesso a rappresentarle in modo errato. In questo modo nascono collezioni come quella di Marc Jacobs della primavera/estate 2017, in cui lo stilista ha ben pensato di far indossare alle modelle, prevalentemente bianche, dei dreadlock posticci; oppure la sfilata primavera/estate 2013 di Dolce & Gabbana, in cui ai soliti abiti mediterranei erano abbinati orecchini a forma di testa di moro, una figura tradizionale del Sud Italia e delle isole molto nota nel nostro Paese, ma che all’estero è inevitabilmente collegata alla blackface, cioè al trucco teatrale che fino a buona parte del Novecento mimava le caratteristiche delle persone di colore per deriderle in spettacoli e cabaret. Impossibile, poi, non citare il famoso caso del Victoria’s Secret Fashion Show del 2012. Gli “angeli” hanno sfilato indossando costumi che rappresentavano il circo e i mesi dell’anno e tra una leprechaun di San Patrizio e una domatrice di leoni, si è trovato spazio per un costume da nativa americana, indossato da Karlie Kloss. Non si è capito bene se per rappresentare il Thanksgiving o per ricordare gli spettacoli itineranti di Buffalo Bill e Toro Seduto, occasioni di razzismo e discriminazione. Resta fermo che l’etnia nativa americana non è un costume di scena, ancor più se consideriamo che la storia americana si basa proprio sullo sterminio di questi popoli.

Il marchio di lingerie Victoria’s Secret, tra l’altro, non è estraneo a questo tipo di controversie. Noto per aver imposto degli standard di bellezza irraggiungibili, ci ha messo tanto prima di avere in passerella qualcosa di diverso dalla “modella bianca, bionda e con i capelli lunghi”. Il primo show che ha mostrato un po’ di diversità è arrivato soltanto nel 2017, quando per la prima volta sono state incluse modelle nere con capelli naturali (ovviamente per rappresentare la parte etnica della collezione, ispirata all’Africa). Nel 2018, durante un’intervista, il responsabile del marketing Ed Razek ha detto che non ingaggerebbe mai modelle plus size o trans perché lo show di Victoria’s Secret è una “fantasia che dura 42 minuti”. Forse le donne trans e grasse non esistono nella fantasia degli stilisti, ma nel mondo reale sì, e hanno deciso di boicottare in massa il brand, che in generale non se la sta passando troppo bene: calano le vendite e diminuisce il numero degli spettatori della messa in onda in tv dello show, che in precedenza è sempre stato vissuto come il grande evento mediatico americano di fine anno.

Questo esempio basterebbe per indicare una cosa molto semplice: la moda è fatta di creatività, sogno ed espressione, ma è soprattutto fatta di persone che la comprano. Se qualcosa non cambierà nei termini dell’inclusione e la moda verrà sempre e solo fatta da uomini bianchi, cisgender, abili e magri per un mercato idealmente costituito da sole donne altrettanto bianche, cisgender, abili e magre il sistema non potrà reggere a lungo.

Molti sbuffano quando sentono parlare di queste cose. Ma le radici culturali ed etniche, l’identità di genere o la disabilità delle persone non sono degli orpelli pronti per essere utilizzati per dare un tocco esotico o di politically correctness alla propria collezione. Così la moda delle “minoranze” si costituisce come un universo a sé stante rispetto alla moda mainstream: sfilate di moda in carrozzina, numeri speciali come il Black Issue di Vogue Italia, fashion week curvy e così via. Tutte iniziative lodevoli, ma che rischiano solo di aumentare il divario tra la moda di serie A, quella bianca e priva di “difetti”, e quella di serie B.

Quando la moda è davvero inclusiva i risultati si vedono. Edward Enninful, nato in Ghana, dopo essere stato nominato fashion director di i-D a soli 18 anni e aver mantenuto questa posizione per oltre vent’anni, ha collaborato come stylist con molte testate internazionali (tra cui Vogue Italia, per cui ha curato il famoso “Black Issue”) e oggi è editor-in-chief di British Vogue. Ha dedicato il suo primo numero da direttore, nel dicembre 2017, alla “Great Britain”, il nuovo Regno Unito fieramente cosmopolita e progressista, e ha scelto come copertina la modella e attivista Adwoa Aboah. All’interno del numero si discute di diritti civili, di cosa significhi essere una donna di colore e un’inglese di seconda generazione. Niente è fatto in maniera separatista: il tema è inframmezzato da interviste ad altri personaggi come Kate Moss, Grace Coddington o Victoria Beckham.

Un altro ottimo esempio sempre in ambito editoriale è il September Issue del 2018 di US Vogue – il numero più importante dell’anno – curato da Beyoncé. Non solo Beyoncé ha scelto il primo fotografo di colore per una copertina della rivista, il 23enne Tyler Mitchell (la prima modella nera sulla cover fu Beverly Johnson nel 1974, a riprova che diversità di superficie e inclusione sono due cose diverse), ma ha usato lo spazio della sua intervista per parlare di giustizia sociale, black culture e rappresentazione del corpo femminile. Le fotografie sono rimandi alla diaspora degli schiavi in America e il lancio scelto per la copertina è: “Everyone’s voice counts”, la voce di ciascuno conta.

Anche le sfilate cominciano timidamente ad andare in questa direzione. Non si può, a questo proposito, non citare Rihanna e il lancio della sua linea di lingerie Savage x Fenty. La cantante e designer di intimo ha scelto di far indossare le sue creazioni a un cast di modelle davvero inclusivo: accanto a top come le sorelle Hadid, hanno sfilato donne non semplicemente curvy (cioè secondo i canoni altrettanto rigidi e poco realistici per quanto riguarda le modelle di questa categoria) ma anche donne queer, basse, incinte, con cellulite e seno cadente. Lo show di Rihanna è stato un successo di critica ma anche di vendite: sicuramente il nome della popstar avrà rappresentato un ottimo incentivo, ma non è da escludere il fatto che sia più gratificante acquistare qualcosa che abbiamo visto indossato da una donna che ci somiglia e non da una rappresentante di una minuscola percentuale della popolazione mondiale.

Un altro grande e importante passo per l’inclusione è stato fatto dai direttori creativi di due case di moda francesi dalla storia centenaria, nel Paese che ha mostrato le resistenze più dure nei confronti della diversità. Olivier Rousteing, francese di nascita dalla pelle scura, a capo di Balmain dal 2011, e Virgil Abloh, americano figli di immigrati ghanesi e designer della linea maschile di Louis Vuitton dallo scorso anno.

Se Tracey Africa Norman fosse stata ingaggiata oggi da Vogue Italia, si sarebbe gridato alla rivoluzione: una modella transgender sulla copertina di uno dei più famosi magazine di moda al mondo! Trent’anni fa non si conosceva l’identità di genere di Tracey e così, per caso, Luciano Soprani e Irving Penn crearono un esempio mirabile di cosa voglia dire fare moda inclusiva.