Il 3 febbraio del 2016 ho scoperto di aver avuto in corpo per anni il virus dell’HIV senza saperlo. Oggi è la Giornata Mondiale contro l’AIDS e vorrei parlarvi di dove ho sbagliato.

Quando ho scoperto di avere l’HIV ero sollevato. No, non sono fuori di testa. L’anno scorso, l’11 gennaio, subito dopo mangiato, mi è venuta la febbre. Influenza, solita roba. Solo che non passava più. Tre giorni, cinque, dieci, due settimane. Prima 38 e qualcosa, poi 37.1, 37.2. Fissa lì, non saliva, non scendeva. Tachipirina, bombardamenti di vitamina C. Niente. Mia madre mi chiamava tre volte al giorno: “L’hai misurata?”, “Allora?”, “Ma perché non scende più?”.

Sono rimasto quasi un mese senza capire cosa avessi. L’ansia mi ha sbranato il cervello. Mi sono messo a guardare su internet, a farmi autodiagnosi in loop, vagando per forum e siti di medicina. Avevo paura che fosse un tumore, un linfoma o una qualche forma di leucemia. Avevo paura della chemioterapia, di dovermi preparare a morire. Avevo paura di dover dire al mio ragazzo che lo avrei lasciato da solo. Giorno dopo giorno mi sono sempre più rintanato. Ho smesso di uscire. Ero sempre più stanco, ho iniziato a trasferire l’ansia nel corpo. “Ma cosa ti senti?”, “Non lo so, non sto bene”. Ho lasciato il lavoro, ho smesso di leggere, di scrivere, di fare l’amore. Riuscivo solo a stare sdraiato davanti alla televisione. Spesso dormivo, per non pensare. Per avere un po’ meno paura.

Ho scoperto di avere l’HIV quasi un mese dopo quel pomeriggio di gennaio in cui mi era salita la febbre. Avevo 31 anni. Non avevo mai fatto il test in vita mia.

Quando ho ricevuto la diagnosi io sapevo che mi sarei salvato. Per questo, almeno all’inizio, ero sollevato. Pensavo di avere qualcosa di peggio. Non siamo più negli ’80 o all’inizio degli anni ’90: nel mio scenario apocalittico, frutto dei giri compulsivi sul web, l’HIV era forse il male minore. Oggi, in Occidente, i sieropositivi non muoiono più. O quasi. IlHo scoperto di avere l’HIV quasi un mese dopo quel pomeriggio di gennaio in cui mi era salita la febbre. Avevo 31 anni. Non avevo mai fatto il test in vita mia. contagio da HIV di fatto diventa una malattia cronica, tipo il diabete. Ma è importante prenderla in tempo. Il test è l’unica vera arma che abbiamo. Io sono stato stupido, o meglio, impaurito. Non sono riuscito a prendermi cura di me. Facendo meno sesso dei miei amici e standoci attento, ho sempre pensato di non correre chissà quali rischi. Accantonavo il pensiero. “Prima o poi lo farò”, pensavo, e invece non l’ho mai fatto. Gli anni sono passati e ho scoperto di avere il virus quando il mio sistema immunitario iniziava a dare già i primi segni di cedimento. Quella febbricola persistente dell’inverno scorso forse mi ha salvato la vita.

“Non è un contagio recente”, mi ha detto il medico che mi ha dato la diagnosi a inizio febbraio, in una stanzetta sotterranea del San Raffaele. Avrebbe potuto andarmi molto peggio: se il virus viene lasciato libero di agire (e io gliel’ho lasciato fare per anni) i sintomi possono arrivare troppo tardi, quando si è già in AIDS, ovvero quando il corpo è preda delle cosiddette infezioni opportunistiche. A quel punto non è detto che i medici riescano più a fare molto.

Io non so come l’ho preso. È successo, da qualche parte, a un certo punto. Quando si trattava di sesso occasionale io ho sempre avuto rapporti protetti. Non quelli orali, però. “Col sesso orale il rischio è basso”, si sente ripetere in giro. Una volontaria della LILA un giorno mi ha detto: “Basso non vuol dire nullo”. È poco probabile, non impossibile. In caso di partner sieropositivo non in terapia con una carica virale molto alta, anche il sesso orale non protetto è a rischio. L’HIV non riguarda solo gay, tossici e prostitute, non bisogna per forza essere malati di sesso: i comportamenti a rischio in realtà li hanno tutti. Ma c’è chi è più fortunato e chi meno. Anche se parlare di sfortuna non mi piace: è andata così, non mi sento una vittima. Neanche di me stesso.

Da quando ho scoperto del virus, vengo seguito da un infettivologo. Si chiama Andrea, è giovane, non credo sia molto più grande di me. Ha studiato nella mia stessa università. Mi risponde quasi immediatamente alle mail, facciamo i controlli ogni tre-quattro mesi. Prendo una pastiglia al giorno, di sera, dopo mangiato. È piuttosto grossa, all’inizio mi dava problemi di stomaco. Mi sono dovuto organizzare con sveglie sul telefono e portapillole coi giorni della settimana. È importante essere precisi: si chiama aderenza alla terapia. Saltare giorni o non rispettare l’orario fissato alla lunga può rendere il virus resistente al farmaco.

Anni fa la gestione medica del virus era completamente diversa. C’erano questi cocktail di farmaci, noti per la loro pesantezza e i forti effetti di tossicità sul corpo: moltissime pastiglie diverse al giorno, che ora si sono ridotte a una o due compresse, dipende dai casi. I medicinali che hanno iniziato a salvarci la vita sono arrivati nel 1996 e permettono di tenere sotto controllo il virus, di “addormentarlo”. Si chiamano antiretrovirali: impediscono al virus di replicarsi e quindi di decimare il sistema immunitario. Se la terapia funziona bene si arriva in fretta alla cosiddetta viremia zero (io ci sono arrivato in un paio di mesi), ovvero si riduce così tanto la presenza del virus nel sangue da non essere più in grado di rilevarla con gli strumenti attualmente in uso. Ma il virus non scompare del tutto: si va a nascondere in alcune zone del corpo – tipo il cervello e il sistema linfatico – detti “santuari”, dove i farmaci non riescono ad agire. Lo si sa perché, se io oggi o domani provassi a interrompere la terapia, dopo un po’ il virus tornerebbe a replicarsi e a ripopolare il mio corpo. Per questo i farmaci vanno assunti per tutta la vita.

Il virus che resta nascosto nei santuari provoca uno stato infiammatorio di base, che mi rende un po’ più delicato rispetto a chi il virus non l’ha contratto, e col mio infettivologo dobbiamo tenere sempre monitorate alcuni parametri. Ad esempio, assumo vitamina D per prevenire l’osteoporosi precoce, che è uno degli effetti sgraditi del mio regime terapeutico, e ho fatto alcuni vaccini – tra cui ogni anno quello per l’influenza – perché con l’HIV è meglio non affaticare inutilmente il sistema immunitario. Avendo carica virale non rilevabile, gli studi più aggiornati dicono che il rischio di contagio è pressoché scongiurato, ma il preservativo sarebbe meglio usarlo comunque – cosa che dovremmo fare tutti, sieropositivi e non – perché non esiste solo l’HIV. I rapporti sessuali veicolano anche altre malattie e, in particolare, la coinfezione da HIV e Epatite C (si stima che in Italia circa il 40% delle persone con Hiv abbia anche l’epatite C) è un problema molto serio. Nelle persone con HIV infatti l’epatite evolve in genere più rapidamente: è la più frequente causa di danno al fegato e le malattie epatiche rappresentano la seconda causa di morte tra le persone sieropositive.

Questi i fatti medici. Poi c’è il resto. E il resto è ciò che rende la sieropositività oggi una condizione più sociale che clinica. Più psicologica che biologica. Ancora oggi chi ha contratto il virus dell’HIV si guarda bene dal dirlo in giro. Si nasconde. È una specie di assunto dato per scontato: se ce l’hai stai zitto. Al massimo lo dici a qualche amico intimo, a tua madre, alla persona che ami. Ma a volte neanche quello. Io ho deciso di non sottostare a questa specie di norma non scritta. “Ma sei sicuro?”, “E se poi te ne penti?”: i miei amici non erano per niente convinti che fosse una buona idea. Del resto è vero che i progressi scientifici non sono andati di pari passo con quelli culturali. Molti hanno ancora paura, o provano un certo “schifo” non meglio identificato. Ci vedono come appestati, incarniamo il rimosso, una specie di memento mori ambulante dei viziosi puniti, dei peccatori tristi. E non si fanno problemi a scriverlo nelle app di dating.

Io ho fatto di testa mia, non ho ascoltato chi mi invitava al riserbo. Non volevo accettare l’idea di dovermi nascondere. Non volevo restare da solo con questa cosa che mi è capitata. Metterla in circolo, parlarne con gli altri, mi sembrava più logico, più interessante. “Sono sieropositivo”, “Ho l’HIV”: non riuscivo a capire bene cosa significasse. Per accettarlo davvero ho provato a violare il segreto. È andata bene. Non mi sono pentito. Ho capito molte cose di questa malattia anche grazie allo sguardo degli altri.

Certo, dopo il mio coming out mi è capitato di ricevere insulti, anche se perlopiù in forma anonima. Mi sono reso un bersaglio piuttosto facile per chi usa i social come punching ball, ma ho ricevuto soprattutto tantissimi messaggi di gente che aveva bisogno di qualcuno con cui parlare. L’HIV è forse oggi più che mai una condizione silenziosa: essendo tutti nascosti, si ha la sensazione di essere un po’ gli unici al mondo. E questo ingigantisce tutto. Ho scoperto invece che ci sono intorno a me molte persone che conoscevo ma che non sapevo avessero il virus. Molti mi hanno confidato la loro vergogna e il rifiuto verso se stessi. Ci si colpevolizza, ci si sente fallati, invasi, contaminati. Io stesso ho impiegato un po’ di mesi, l’anno scorso, a togliermi di dosso la sensazione di aver improvvisamente scoperto di avere una data di scadenza.

Tanti mi contattano per capire se un rapporto può essere stato a rischio o meno. Molti hanno il terrore del test, di scoprire come stanno le cose. Conosco bene quella paura, è stata anche la mia: cerco di far capire a chi mi scrive che c’è vita anche da questa parte della barricata. Non possiamo avere nei confronti della medicina un atteggiamento da bambini spaventati: nascondere la testa sotto la sabbia non vi proteggerà. Superstizione e idiosincrasie possono uccidere.

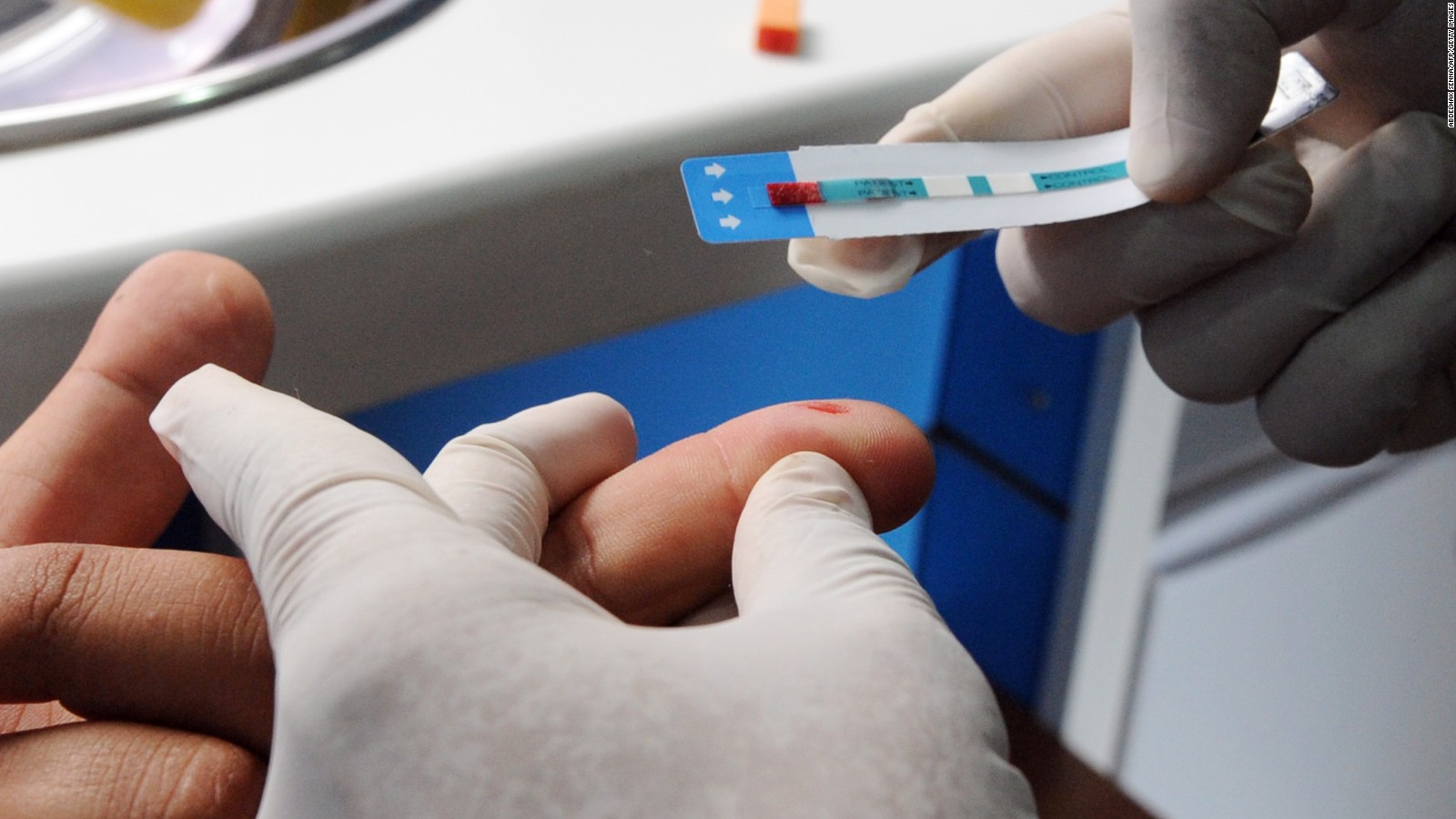

Trovate qualcuno che vi accompagni, comprate in farmacia il nuovo test da fare a casa o andate in uno dei tanti ambulatori in cui i controlli sulle malattie a trasmissione sessuale sono gratuiti. Fate il test. Fatelo spesso, periodicamente. È inutile far finta di niente, posticipare. Probabilmente sarà negativo, e se anche fosse positivo, ve lo assicuro, ce la si fa, la vita continua. Basta prenderlo in tempo. Oggi l’aspettativa di vita di una persona sieropositiva è praticamente analoga a quella di un sieronegativo. Avere il virus ma non saperlo, invece, è un rischio enorme, potenzialmente fatale. Ricevere una diagnosi di sieropositività in tempo, per quanto ti cambi la vita, non ti fa rischiare di perderla.

Solo l’ignoranza sul proprio stato sierologico e la paura oggi, nel 2017, immotivata, possono rendere ancora mortale il virus.