Sono le 4 di mattina del 17 giugno 1983 quando i carabinieri del Reparto Operativo di Roma bussano alla stanza dove riposa Enzo Tortora all’Hotel Plaza, lo dichiarano in arresto e lo ammanettano. Tortora non riesce a spiegarsi il perché: non ha commesso illeciti e ha sempre rispettato la legge. Gli sta crollando il mondo addosso, senza che ne comprenda il motivo. Quando lo chiede ai carabinieri riceve una risposta netta: traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico.

Enzo Tortora è uno dei volti più noti della Rai. Conduce Portobello, trasmissione da lui creata che da anni tiene incollati gli italiani allo schermo, raggiungendo anche picchi da 26 milioni di telespettatori. È l’uomo del momento, più di quando aveva condotto il Festival di Sanremo nel 1959 o di quando, negli anni Sessanta, aveva trasformato La Domenica Sportiva in una trasmissione di culto. Il suo arresto scuote l’opinione pubblica, che ha sempre considerato Tortora un uomo perbene, l’anfitrione di tante serate passate davanti al televisore. Gli addetti ai lavori e i colleghi inizialmente non si sbottonano, vogliono capire i contorni della vicenda e leggere le accuse, che quando vengono comunicate, appaiano schiaccianti, impossibili da smontare. Ma non sempre le cose sono come sembrano.

Tortora è coinvolto in un’indagine che porta all’arresto di oltre 850 persone collegate alla Camorra e le accuse a carico del presentatore si basano sulle dichiarazioni di ben 19 pentiti. Tra questi spicca il nome di Pasquale Barra, ‘o animale, legato alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo e noto per la ferocia dei suoi omicidi. In particolare viene ricordato per il metodo tremendo usato per uccidere il boss della malavita milanese Francis Turatello. Durante un agguato nel carcere di Nuoro, Barra infatti accoltella Turatello, poi gli estrae gli organi interni e ne azzanna il cuore. Sembra surreale che un uomo come Enzo Tortora possa essere associato a personaggi del genere, eppure se a parlare non è una, ma addirittura 19 persone, deve esserci un fondo di verità.

Oltre alle parole dei pregiudicati, è soltanto una la prova materiale che porta all’accusa di Tortora: l’agendina trovata nell’abitazione del camorrista Giuseppe Puca, detto ‘o Giappone. All’interno, a penna e con grafia confusa si trova un numero di telefono con sotto il nome: Tortora. Il conduttore, portato a Regina Coeli, resta in carcere sette mesi e come racconta in una delle sue lettere viene sistemato in una cella di pochi metri insieme ad altre sette persone. L’unico appiglio per non impazzire è scrivere alla sua compagna, Francesca Scopelliti. In una di queste, poco dopo l’arresto, dice: “È stato atroce, Francesca. Uno schianto che non si può dire. Ancora oggi, a sei giorni dall’arresto, chiuso in questa cella 16 bis, con altri cinque disperati, non so capacitarmi, trovare un perché. Trovo solo un muro di follia. Mi verrebbe da ridere, amore, se la cella non fosse vera, le manette autentiche, le notizie emesse sul serio. È come se mi avessero accusato di avere ucciso mia madre, e dicessero di averne le prove”. Quando scrive queste parole, Tortora non è ancora a conoscenza del caos che il suo arresto ha scatenato fuori dalla sua cella.

La Rai, per cui ha lavorato anni, è la prima a trasmettere in modo morboso le immagini di Tortora ammanettato. Il voyeurismo delle sofferenze altrui diventa lo strumento per far vendere qualche copia in più alle riviste o aumentare gli ascolti. Molti quotidiani usano il suo arresto per dire che: “Non è vero che le leggi o sono sbagliate o se sono giuste non vengono applicate, non è vero che non esistono gli intoccabili”. I rotocalchi di gossip pubblicano le foto della madre di Tortora intenta a pregare per lui in chiesa. La macchina del fango entra in azione. Si susseguono gli scoop falsi: c’è chi assicura di averlo visto spacciare anche negli studi televisivi, chi parla di riciclaggio di denaro sporco, o addirittura di un’amicizia tra Tortora e quel Francis Turatello appena ucciso da Barra. Interviene persino la madre di Turatello a smentire la notizia, ma ormai Tortora nell’immaginario collettivo è un mostro. Gira anche la voce dell’iniziazione camorristica del presentatore attraverso il taglio su un braccio. Braccio di Tortora che, ovviamente, non ha alcuna cicatrice.

Quando Tortora scopre il trattamento che gli è riservato dai media scrive alla compagna: “Non mi parlare della Rai, della stampa, del giornalismo italiano. È merda pura. A parte pochissime eccezioni mi hanno crocifisso, linciato, sono iene. Sai, non esco a fare l’ora d’aria perché i tetti sono pieni di fotoreporters”. In un’altra si sfoga: “Ho visto le foto di mia madre infamata (‘Gente’) persino nella cappella dove va a pregare per me. Sono ancora nel tunnel, sono diventato ‘il caso’, ‘il giallo’: tutto ciò che odio”. Se da un lato manda a Francesca messaggi affettuosi (“Guarda per me il mare, baciami un fiore”), viene anche fuori tutto il suo scoramento, la rabbia verso un Paese che non riesce più a riconoscere. “Questo Paese non è più il mio. Il mio compito è uno: far sapere. E non gridare solo la mia innocenza: ma battermi perché queste inciviltà procedurali, questi processi che onorano, per paradosso, il fascismo, vengano a cessare. Perché un uomo sia rispettato, sentito, prima di essere ammanettato come un animale e gettato in carcere su delazioni di pazzi criminali”.

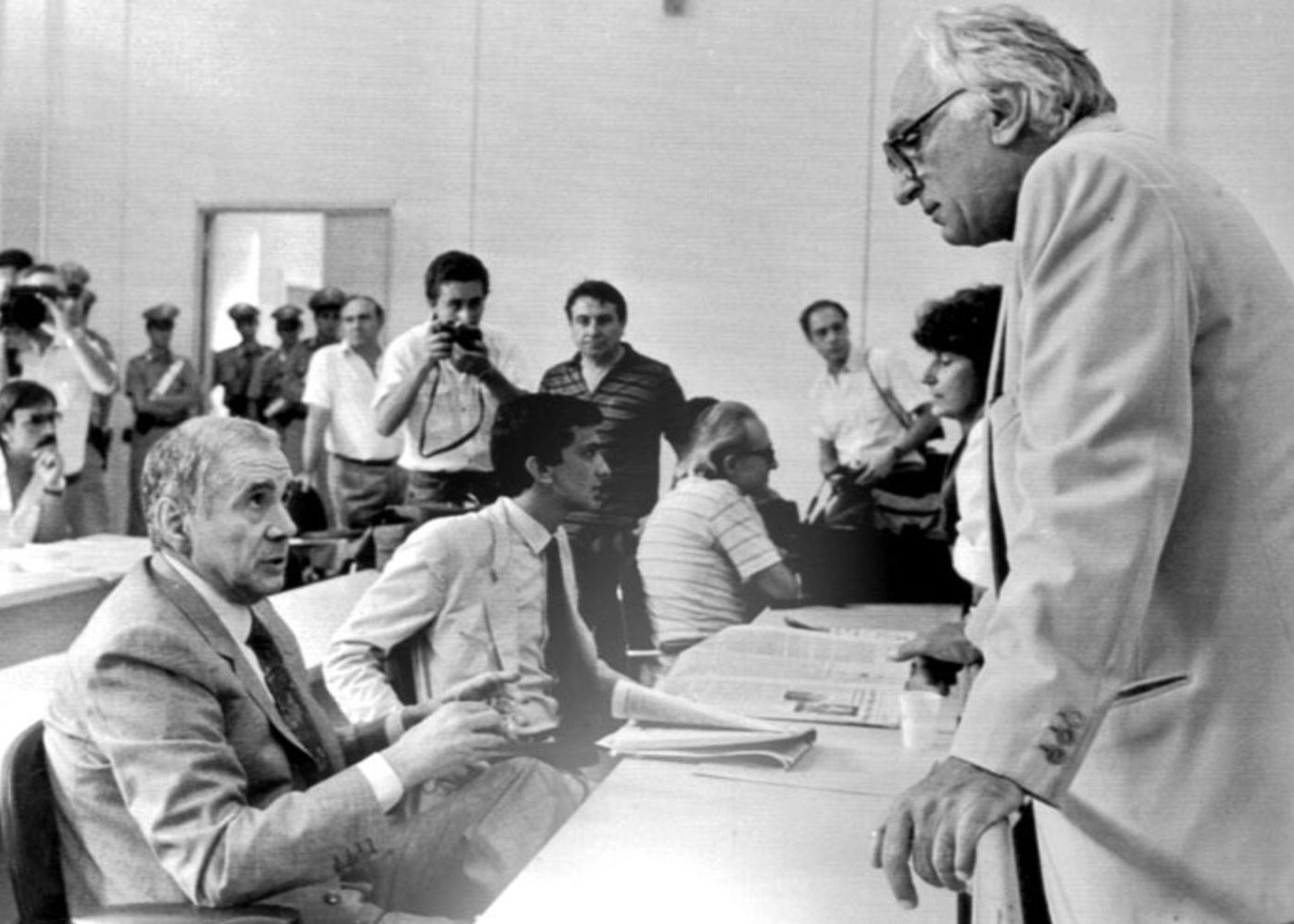

Eppure c’è chi si ribella. Enzo Biagi scrive una lettera al Presidente della Repubblica Sandro Pertini chiedendogli di far luce sul “Caso Tortora”, sui legali che non possono leggere i verbali del loro assistito e sulla crocifissione di un uomo che non ha ancora subito un processo. Seguono a ruota le difese di Piero Angela, Indro Montanelli e Giorgio Bocca, contro la perversione di sbattere il mostro in prima pagina e con la richiesta di fare chiarezza sulla vicenda e garantire al presentatore una giustizia equa. Una difesa perentoria arriva anche da Leonardo Sciascia, che paragona il caso Tortora alle scommesse su una partita di calcio, con l’opinione pubblica divisa tra innocentisti e colpevolisti in base alle impressioni di simpatia e antipatia. Sciascia è il primo personaggio pubblico a essere convinto dell’innocenza di Tortora, ma con il passare dei mesi sono sempre di più quelli che iniziano a chiedersi: “E se non fosse colpevole?”.

Quando esce dal carcere per affrontare il processo, l’appoggio più significativo a Tortora arriva dal Partito Radicale, che decide di sostenere le sue battaglie civili e di candidarlo alle elezioni europee del 1984. Quando viene eletto al Parlamento europeo, il procuratore Diego Marmo sbotta in aula definendo Tortora un “cinico mercante di morte, diventato deputato con i voti della Camorra”. Il 17 settembre del 1985 arriva il primo grado della sentenza: le accuse dei pentiti hanno un’eco troppo grande e Tortora viene condannato a dieci anni di carcere. Subito l’opinione pubblica torna all’attacco del conduttore, accusandolo di aver scelto la carriera politica per ottenere l’immunità parlamentare. È questo il momento in cui Tortora sorprende tutti, compreso il Partito Radicale e un incredulo Marco Pannella, decidendo di dimettersi dal ruolo di europarlamentare e rinuncia all’immunità, consegnandosi agli arresti domiciliari, da innocente.

Anche in aula Tortora continua a ribadire la sua innocenza, rivolgendosi ai giudici in questo modo: “Io grido: sono innocente. Lo grido da tre anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi da questo dibattimento! Io sono innocente, spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi”. È il travaglio di un uomo che ha rinunciato alla libertà, mettendosi nelle mani della giustizia per un profondo senso etico e un rigore morale radicato nel profondo. Sa di essere innocente e vuole dimostrarlo senza scorciatoie. Nel 1986 e nel 1987 emerge la verità: Enzo Tortora viene assolto con formula piena sia in secondo grado che in Cassazione. E adesso l’opinione pubblica, dopo anni di sciacallaggio ai danni di un uomo innocente, esorcizza la colpa collettiva con una domanda diversa: “Come è potuto succedere?”.

Si scopre infatti che il nome sull’agenda del camorrista Puca non era “Tortora”, bensì “Tortona”, e il numero di telefono associato apparteneva a una sartoria. Per capire il motivo per cui Tortora è stato tirato in ballo bisogna ricostruire una storia di vendetta: quella del pregiudicato Giovanni Pandico, che ha imbastito una rete di testimonianze false per colpa di alcuni centrini da tavola. Pandico aveva infatti inviato dal carcere alla redazione di Portobello alcuni centrini, per poterli mettere all’asta durante la trasmissione. La redazione però aveva smarrito i centrini, ed era stato costretto a intervenire Tortora in persona, mandando una lettera di scuse a Pandico e rimborsandolo per i centrini andati persi. Pandico, in preda a paranoia e manie di persecuzione, non aveva accettato le scuse e aveva iniziato a inviare a Tortora lettere intimidatorie con scopo di estorsione. Tortora non conosceva le dinamiche del mondo criminale di Pandico e non poteva aspettarsi una vendetta di tale portata, con il coinvolgimento di alcuni dei principali pregiudicati di Camorra.

Il 20 febbraio del 1987 è una data importante per la storia della televisione italiana: Enzo Tortora torna a condurre il suo Portobello da uomo libero. Esordisce con un semplice “Dunque, dove eravamo rimasti?”. Il pubblico lo accoglie con una lunghissima standing ovation e il presentatore trattiene a stento la commozione. È la fine di un caso di malagiustizia trasformato in un’arena mediatica, dove gli spettatori hanno stabilito il destino di un uomo prima ancora che si pronunciasse la giustizia. I Pubblici Ministeri che hanno messo Tortora alla gogna però non hanno subìto conseguenze nel corso della loro carriera. Diego Marmo e Lucio Di Pietro si sono scusati con la famiglia soltanto a distanza di anni, pur continuando a difendere la loro condotta durante l’indagine. Lo stesso Marmo che aveva definito Tortora “un cinico mercante di morte”.

Il caso Tortora ha avuto invece effetti sull’intera macchina giudiziaria italiana. La vicenda ha portato infatti al referendum sulla responsabilità civile dei magistrati e, nel 1988, alla legge Vassalli sul “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, facendo ricadere la responsabilità direttamente sullo Stato. Queste modifiche sono avvenute proprio perché il caso Tortora – definito da Giorgio Bocca “Il più grande esempio di macelleria giudiziaria all’ingrosso del nostro Paese” – ha coinvolto mediaticamente l’intera nazione per la notorietà del presentatore, ma i casi di malagiustizia che riguardano i comuni cittadini continuano a ripetersi ancora oggi.

Un anno dopo essere stato assolto, Enzo Tortora è morto a causa di un cancro ai polmoni. Gli anni di stress, di dolore e di privazioni hanno messo a dura prova la sua psiche e il suo corpo e non si è potuto godere la libertà difesa a un costo così alto. A sopravvivergli però è stato l’onore nell’affrontare a testa alta un’ingiustizia indegna di un Paese democratico e oggi il presentatore ha in tutta Italia strade e piazze che portano il suo nome. La vergogna è invece rimasta in seno a uno Stato che non ha saputo garantire a un cittadino i propri diritti, distruggendo la sua esistenza.