Secondo la narrazione più diffusa al giorno d’oggi, l’umanità vive un’epoca di rapidi e continui mutamenti. Nell’arco di due decenni si è passati da una comunicazione ancora in larga parte analogica alla cosiddetta vita onlife, come la chiama il filosofo Luciano Floridi, ovvero la commistione inestricabile tra vita online e vita offline, in connessione permanente con il mondo digitale. Se all’inizio degli anni Novanta si parlava di “fine della storia” e di egemonia statunitense nel mondo, oggi riappaiono vecchie e nuove contrapposizioni, a partire da quella tra Stati Uniti e Cina. Nonostante questo, per alcuni la sensazione è che non esista un reale cambiamento in atto. L’Italia è paradigmatica da questo punto di vista: di fronte ad alcune innegabili trasformazioni, l’Italia ha visto 20 anni di stagnazione dei salari, una burocrazia apparentemente irriformabile, l’ascensore sociale bloccato e politiche ambientali ancora troppo deboli, per non parlare dell’immobilismo sul tema dei diritti della comunità LGBTQ+, tema su cui l’Italia rimane uno dei Paesi più arretrati d’Europa.

Questo paradosso, che vede da una parte un mondo in costante evoluzione e dall’altra l’incapacità politica e sociale di trasformare la realtà, può essere spiegato da quello che il filosofo Byung Chul-Han chiama “algofobia”. Nel suo ultimo libro La società senza dolore, Han definisce l’algofobia come una paura generalizzata del dolore che porta a una sua rimozione forzata da ogni ambito di vita, personale e sociale. L’algofobia è quindi legata a doppio filo con l’ossessione per la positività, ovvero la tendenza a vedere il dolore come qualcosa che può sempre essere eliminato semplicemente adottando un cambio prospettiva. Ne sono un esempio i vari guru del web, tra coach motivazionali e siti di auto-imprenditorialità, ma anche le narrazioni edulcorate che le persone fanno di sé sui social media, le quali veicolano un’idea distorta e positiva all’eccesso della realtà.

Le conseguenze più gravi dell’algofobia sono però quelle sul piano politico. Secondo Han, la demonizzazione del dolore e l’esaltazione acritica di una felicità a tutti i costi sono un dispositivo di potere, nascosto quanto efficace, che tende a perpetuare lo status quo e legittimare i rapporti di forza esistenti. La rimozione del dolore conduce infatti a un’anestesia permanente della sfera pubblica e a una spinta al conformismo che limita qualsiasi mutamento sociale, perché le persone perdono quello che, storicamente, è stato uno dei principali motori del cambiamento: legare la propria condizione di disagio e sofferenza al più ampio contesto politico, economico e sociale.

L’ossessione per la positività è infatti il trionfo del paradigma neoliberista nel suo più profondo assunto filosofico: la società non esiste e perciò tutti i meriti e i demeriti sono da attribuire esclusivamente al singolo individuo. Secondo il neoliberismo, non è legittimo legare il dolore a problemi sociali e politici, poiché è responsabilità del singolo adeguarsi al sistema in cui si trova. Questa visione, tanto semplicistica quanto diffusa, viene denunciata anche dal professor Frank Furedi quando parla della “cultura terapeutica”, ovvero la tendenza ad associare ogni situazione di disagio a una forma patologica da curare individualmente attraverso terapie farmacologiche, escludendola dal più ampio sistema sociale di riferimento.

Secondo questa logica, è più opportuno che una lavoratrice sottopagata e senza diritti prenda degli ansiolitici, mentre l’idea di organizzarsi politicamente e scardinare un sistema che sfrutta il lavoro è qualcosa di totalmente escluso. Ciò non significa delegittimare l’assunzione di medicinali, quanto riconoscere un uso a volte eccessivo che ne viene fatto, come è ben dimostrato dalla sovra-prescrizione di ansiolitici e antidepressivi in gran parte dei Paesi più ricchi: i dati dell’Ocse indicano che il consumo di quest’ultimi è raddoppiato tra il 2000 e il 2017, mentre in seguito alla pandemia di COVID-19 l’uso di psicofarmaci nei primi 6 mesi del 2020 è aumentato ulteriormente del 4 %.

La cultura terapeutica psicologizza problemi di natura sociale come la disoccupazione, l’aumento delle disuguaglianze, la mancanza di prospettive e l’emergenza climatica, trasformandole in questioni personali e privandole della loro dimensione collettiva. Di conseguenza il conflitto politico viene trasferito dalla dimensione pubblica a quella privata, risolvendosi in una lotta con se stessi per sforzarsi di “stare meglio”. Secondo Han, la coazione alla felicità diventa quindi la nuova formula del dominio, delegittimando qualsiasi forma di critica e disciplinando le persone a una positività costante che le rinchiude nei binari prestabiliti della performance neoliberista. In questo modo il cambiamento, almeno quello di natura sociale e politica, viene radicalmente limitato. Le vere trasformazioni sociali richiedono infatti una lettura collettiva del dolore, ovvero un insieme di persone che riescono a trovare una narrazione comune del proprio disagio: solo in questo modo si può legare la propria situazione a quella altrui, inaugurando conflitti positivi e incanalando il dolore in potenza trasformativa.

Il dolore ha quindi una funzione estremamente politica, poiché agisce come strumento di negazione, indicando ciò che non va nel mondo e una possibile strada di miglioramento. Il dolore, come direbbe il protagonista di Memorie dal sottosuolo di Dostoevskij, è la via maestra per raggiungere la consapevolezza, di se stessi e del mondo circostante. Respingerlo significa appiattirsi sull’esistente, negare la possibilità che possa esistere un’alternativa diversa e migliore. Senza la critica originata dal dolore, infatti, difficilmente la società potrà svilupparsi secondo la volontà delle collettività.

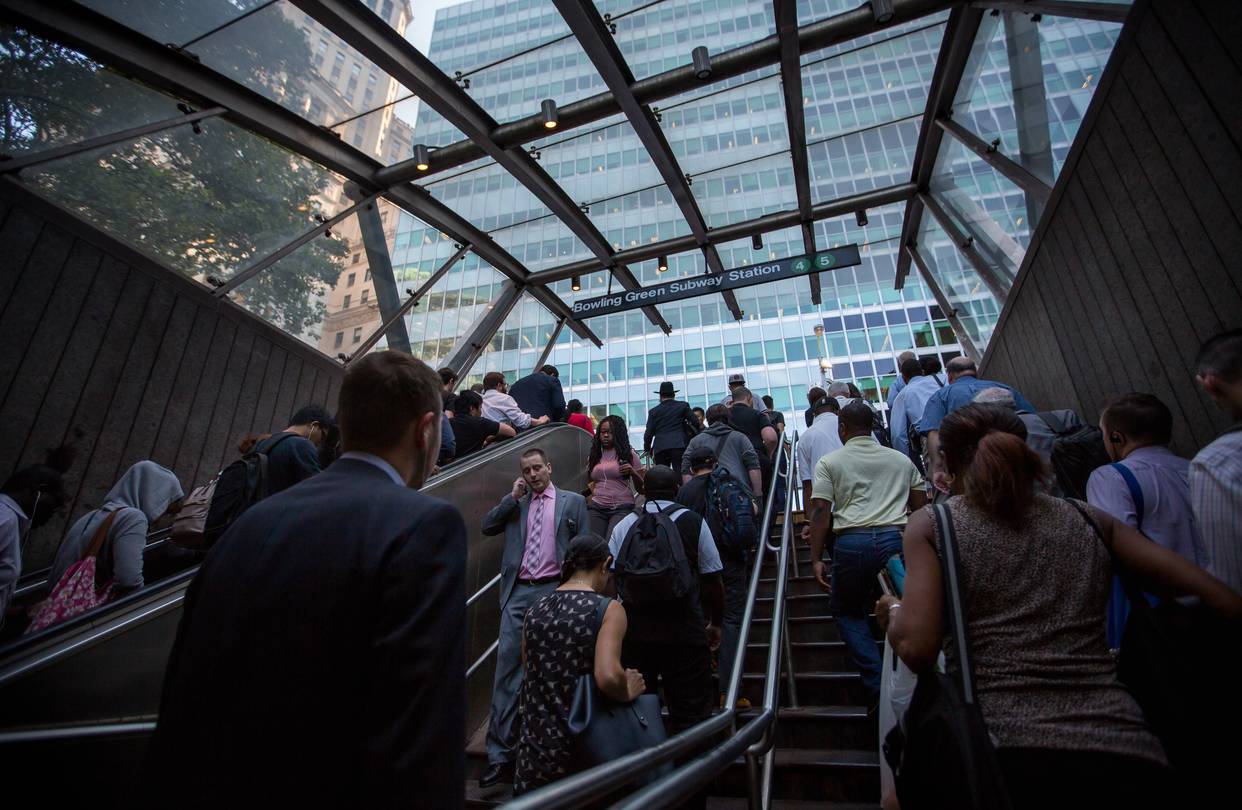

Il punto è che se le forze politiche e sociali non agiscono nella società a causa dell’algofobia, lo faranno altri attori e altri poteri. Ecco come la paura del dolore spiega il paradosso del cambiamento a due velocità: da una parte, la demonizzazione della sofferenza impedisce di vedere il quadro più ampio che circonda il disagio personale, impedendo l’organizzazione e la politicizzazione di problemi cruciali; dall’altra parte, il mondo continua a essere plasmato da attori che tendono a perpetuare lo status quo dominante, poiché incapaci di pensare criticamente: giganti economici, celebrità del web, aziende tecnologiche o superpotenze geopolitiche.

In questo modo il potere passa da quella che viene tradizionalmente considerata politica (partiti, associazioni, movimenti, parlamenti) ad attori transazionali. Il cambiamento rimane, ma non è più guidato dai cittadini e dalle cittadine, mentre una politica algofobica si ritrova priva del coraggio di cambiare davvero le cose, limitandosi a piccoli interventi marginali o cercando la propria legittimità attraverso l’identificazione del capro espiatorio di turno, sia esso l’Europa, i migranti o un generico establishment.

Han indica una tendenza esistente nelle società occidentali, ma che non ne riassume del tutto la complessità. Negli ultimi anni vi sono stati numerosi esempi che dimostrano come, seppur tra mille difficoltà, sia ancora possibile politicizzare il dolore e inaugurare processi di trasformazione sociale. Basti pensare a Black Lives Matter, che ha trasformato il dolore per l’omicidio di George Floyd a opera dell’agente di polizia Derek Chauvin in un movimento di massa diffuso in tutto il Pianeta per dire basta alle varie forme di razzismo sistemico, anche in Italia. Nel 2019, le proteste di Fridays for Future hanno portato milioni di giovani di tutto il mondo in piazza contro il climate change. Il messaggio era chiaro: serve uscire dalla retorica in base alla quale è sufficiente cambiare il proprio stile di vita personale per salvare il mondo e lottare per modificare il sistema economico in un’ottica più sostenibile. In questo modo la crisi climatica non era ricondotta a una semplice volontà di consumo individuale, ma legata a più ampi processi economici e politici.

La stessa pandemia da COVID-19 si sta rivelando un banco di prova decisivo. Ci sono alcuni Paesi del mondo che dall’esperienza della pandemia hanno colto uno spunto propositivo per cambiare radicalmente le proprie società. Pensiamo agli Stati Uniti che stanno mettendo in campo piani di investimenti per trilioni di dollari al fine di modernizzare il welfare e favorire la transizione ecologica. L’Unione europea sta seguendo un percorso simile con il Next Generation EU, un piano di ripresa economica e di transizione ecologica che per la prima volta è stato finanziato attraverso un debito comune europeo. Se durante la crisi dell’euro le istituzioni comunitarie risposero attraverso l’austerità e il taglio dei servizi pubblici, questa volta il cambio di passo è evidente, segno che il dolore della pandemia ha veramente scosso l’opinione pubblica.

Il rischio, però, è che queste azioni non siano sufficienti davanti alle sfide che ci aspettano, a partire dall’aggravarsi dell’emergenza e delle disuguaglianze sociali. Per questo il nostro destino passa dal rapporto che abbiamo con la sofferenza: se sottovaluteremo le sfide del presente e non avremo il coraggio di accettare il dolore come fenomeno individuale e collettivo, trasformandolo e politicizzandolo, continueremo a vivere in un mondo dove anche al più grande dei cambiamenti verrà impedito di esprimere il suo reale potenziale nel migliorare davvero la vita di tutti noi.