Da adolescente mi chiedevo spesso quando avrei iniziato a rileggere i libri, quel momento mi spaventava e mi sembrava avere il sapore dell’inizio della morte. Non esagero. Non sapevo che il tempo sarebbe passato e corso sempre più velocemente, dandomi via via l’impressione di dimezzare il suo valore e l’intenzione di impedire che ciò accadesse cercando in tutti i modi di rifugiarmi nell’intensità. Ora che ho iniziato a “rileggere” mi rendo conto di una cosa che non avrei mai immaginato: dell’essere arrivata in quella fase della vita in cui ci si inizia ad accorgere dove sono nati i propri pensieri e le proprie convinzioni, le parole che ci identificano, ciò che si è. Al tempo stesso, avendo a mia volta scritto sempre di più, rintraccio sempre più spesso alcune parole e immagini che sembrano innestarsi nella psiche di alcuni individui, riproponendosi lungo i secoli e le epoche, fino a popolarci e affiorarci alle labbra, venirci in mente, vessillo di un’esperienza condivisa. Quando leggo o ascolto pensieri che riconosco mi sento al sicuro e questa cosa succede sempre con le opere del regista tedesco Werner Herzog.

Ho sentito nominare per la prima volta Werner Herzog da molto giovane, perché i primi appuntamenti dei miei genitori avevano avuto luogo proprio in un cinema che faceva rassegne d’essai, davanti ai suoi film. Segnali di vita, Aguirre, furore di Dio, L’enigma di Kaspar Houser, Nosferatu, Woyzeck (ispirato alla grande opera del drammaturgo tedesco Georg Büchner, ripresa anche dal compositore austriaco Alban Berg), Fitzcarraldo, Dove sognano le formiche verdi e così via. Il cinema era vecchio, ed essendo nato in un edificio a ridosso della ferrovia aveva due colonne in mezzo alla sala, che divennero l’incubo di mia madre e che pure sembrano simboleggiare lo sforzo che Herzog ha sempre chiesto a se stesso e ai suoi spettatori. Nei suoi film l’avventura si trasforma in stasi, il desiderio in follia. La terra, silenziosa, appare in tutta la sua severa enormità. Così la bellezza è il sogno effimero e più tenace a cui aggrapparsi. Un coro in cima a un battello scalcagnato, l’opera lirica, un sigaro e un panama bianco: l’inutile, dopo aver attraversato l’inferno. “Chi sogna può smuovere le montagne” si sente dire spesso e si sente in Fitzcarraldo, una delle sue opere più ambiziose e al tempo stesso scevra da qualsiasi visione positivista. La forza di smuovere le montagne, la forza del desiderio, infatti, sembra nascere dalla disperazione e non dall’ambizione – e per fortuna, perché altrimenti Herzog non sarebbe un grande regista ma un videomaker di spot inspirational aziendali.

Vediamo così un Klaus Kinski – attore simbolo del cinema di Herzog – sudato e stralunato che grida dal campanile di Iquitos, un minuscolo villaggio amazzonico lontano da qualsiasi cosa, tra fine Ottocento e inizio Novecento, come un bambino disperato e capriccioso: “I want my Opera House!” (“Voglio il mio teatro di opera lirica!”). E pur di averla decide di dedicarsi alla raccolta del caucciù, in modo da finanziare il progetto, lasciando in sospeso imprese imprenditoriali apparentemente più utili e urgenti, come la ferrovia. Viene così a conoscenza di una zona libera ricchissima di alberi di Havea Brasiliensis nel corso superiore del fiume Ucayali, molto pericolosa però a causa della confluenza con il Rio delle Amazzoni e le brutali rapide del Pongo das Mortes. Fitz decide lo stesso di tentare l’impresa e gli viene l’idea di raggiungere la zona passando per il Pachitea, e trascinando il suo battello oltre il poggio che divide i due fiumi. Appena la nave giunge sul Pachitea, però, tra i marinai serpeggia il malcontento, perché è abitato da sanguinari indios Hivaros. Così l’equipaggio impaurito abbandona la nave, lasciando soli Fitz, il capitano, il macchinista e il cuoco alcolizzato. Quando i quattro, ormai allo stremo, decidono di arrendersi e di tornare indietro, arrivano gli indios, ma Fitz li induce a credere di essere il loro Dio (per via del grammofono e della voce di Caruso) e li convince ad aiutarlo a trasportare la nave. Riescono così – anche sacrificando vite umane – a portare la nave oltre il monte e poi sull’altro fiume. Gli indios, però, dopo una notte di festa sciolgono gli ormeggi lanciando la nave nelle rapide, ma miracolosamente riesce a superarle. Tornato a Iquitos Fitzcarraldo rivende il battello, dichiarando il progetto fallito, ma con il ricavato ingaggia un’orchestra e organizza un grande concerto sulla foce del fiume. La storia di Fitzcarraldo, che per essere realizzata necessitò di molti anni di lavoro, riverberò profondamente nella vita di Herzog, che più e più volte fu invitato a riconsiderare l’impresa cinematografica. Ma il regista, coerente e ostinato fino all’ultimo, risposte: “Se io abbandonassi questo progetto sarei un uomo senza sogni, e non voglio vivere in quel modo. Vivo o muoio con questo progetto”. Il resto è storia.

Herzog, tra i fondatori del nuovo cinema tedesco, sembra tramandare la voce di Joseph Conrad de La sottile linea d’ombra, di Lord Jim e del Compagno segreto, dell’Hermann Melville di Benito Cereno e Billy Bud, del Jack London del Martin Eden. La follia si mescola al potere, come una sorta di febbre che porta a spingersi oltre, dismettendo l’umano, verso non si sa cosa. Le sue storie fin dall’inizio si ispirano a fatti reali eppure poi li piegano alla narrazione, a riprova che qualsiasi racconto non potrà mai essere del tutto reale. Eppure trasporta in sé una verità.

Nei film di Herzog, i sogni degli uomini sono sproporzionati rispetto ai loro mezzi, quasi ridicoli nel loro essere tenaci e pervasivi. Sono commoventi deliri. Chi è in grado di vedere, come da migliore tradizione, viene allontanato e punito. Chi ha il coraggio di mettere in guardia è un porta iella. I suoi personaggi sono veggenti, e come tali sembrano folli, emarginati, figli della divinità caduta. Le sue storie, prima di passare ai documentari, sono tratte da personaggi realmente esistiti e trasformati in materiale narrativo. Come nel caso emblematico dell’Enigma di Kaspar Hauser, anche questo ispirato a una storia vera. Kaspar Hauser – interpretato dall’eclettico Bruno Schleinstein – è un ragazzo che viene trovato nella piazza della città di N (Norimberga), con una lettera in mano. Non sa parlare, ripete solo un’unica frase a memoria ed è in grado di scrivere solo il suo nome. Essendo stato rinchiuso in una cella sin dalla nascita, non ha mai visto un essere umano in vita sua e fatica a muoversi e a camminare, incarna insomma non solo la figura dello smemorato (come poteva essere il famoso personaggio di Collegno ripreso da Leonardo Sciascia), ma anche quella del “buon selvaggio” (tema esplorato tra gli altri anche da François Truffaut ne Il ragazzo selvaggio).

Kaspar impara piano piano a conoscere un mondo che gli è completamente estraneo, tra chi lo considera un impostore e chi invece lo accoglie e lo aiuta senza farsi problemi, ha una ricca immaginazione artistica, ma agli altri appare impossibile da comprendere: suona il pianoforte seguendo una tecnica tutta sua, inventa storie affermando di “conoscerne solo l’inizio”. Educarlo è difficile: rifiuta l’esistenza di Dio e ha una concezione delle cose ingenua e innocente. Passati cinque anni dal suo ritrovamento il giovane Kaspar, provato dagli svariati tentativi di educarlo, dopo un’aggressione da parte di uno sconosciuto – probabilmente la stessa persona che lo aveva tenuto prigioniero per tanto tempo – viene ferito a morte da una coltellata al petto.

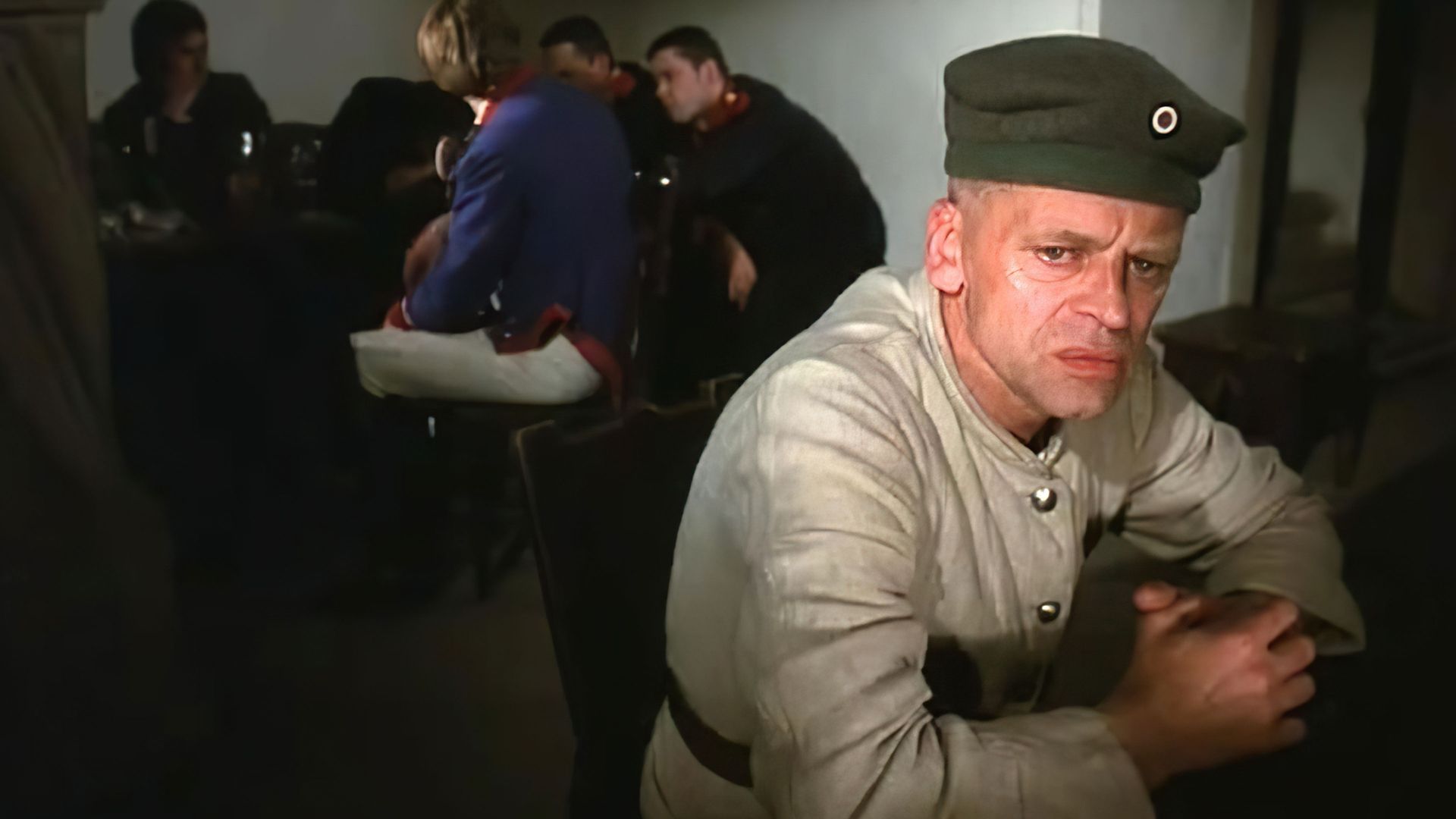

Herzog sembra dirci che ciò che per gli altri è irrazionale, non corrisponde all’utile o viene considerato folle, è in realtà essenziale; e se in alcuni casi la follia è fondamentale per sopravvivere è anche vero che si muove su un confine al limite del concesso da cui è facile scivolare nella violenza. È il caso del soldato Franz Woyzeck, costretto a mangiare solo piselli fino al crollo schizoide. Anche qui Herzog, con la faccia delirante di Kinski, sembra ricordarci che senza la bellezza e il piacere l’uomo è destinato a crollare, a soccombere alle forze più oscure che si muovono in lui. Il dramma mostra il soldato che cerca in tutti i modi di sostenere la sua amante Marie e suo figlio. Per guadagnare qualche soldo in più diventa così cavia di un dottore per alcuni esperimenti. Il crescente sospetto che Woyzeck nutre nei confronti di Marie, già alimentato dalla fatica e dalla vita tremenda che è costretto a sostenere, viene attizzato da un nemico, finché non sorprende Marie e il suo rivale a un ballo in una taverna. Il mondo di Woyzeck crolla, in preda al delirio attacca l’ufficiale, ma alla fine la voce che sente nelle sue allucinazioni sempre più frequenti gli dice di uccidere la donna. In lui la tensione psicotica al misticismo, a causa delle condizioni in cui vive, si trasforma in cieca forza distruttrice, punizione. Ancora una volta l’uomo si arroga il diritto di essere dio, ma diventa un dio vendicativo.

Di Herzog mi piace la durezza e il fatalismo verso il desiderio, che prende la forma del sogno, o dell’incubo, il mescolarsi tra il paesaggio interiore del soggetto e l’ambiente, con un approccio che ritrovo simile nelle Sovrimpressioni del grande poeta Andrea Zanzotto. Nelle prime pagine de La conquista dell’inutile, una sorta di diario scritto in parallelo alla realizzazione di uno dei suoi film più iconici, Fitzcarraldo, e definito da Herzog stesso “un paesaggio interiore partorito [forse] dal delirio della giungla”, il regista sancisce uno dei punti fondamentali del suo essere artista scrivendo da casa di Coppola: “Tutti i miei amici non sono qui”. Ed è facile immaginare questa frase pronunciata nel suo inglese ruvido, reso inconfondibile dal suo fortissimo accento. Il riverbero dell’assenza dato da questa struttura tipicamente tedesca – che ogni tanto usava anche Goffredo Parise – risulta ancora più potente alle orecchie italiane. Tutti i miei amici non sono qui – invece di optare per il più semplice “Qui non c’è neanche un mio amico” – trasmette alla perfezione il senso di enorme solitudine necessario per chi “si vuole avvicinare a questo immenso fardello di sogni”. E continua: “solo i libri danno un po’ di conforto”.

Da tutti i film di Herzog emerge in modo inequivocabile la sua forte frequentazione con la parola, o meglio con il linguaggio in tutte le sue forme, dalla musica alla composizione di immagini e al tempo stesso con l’inconscio e le pulsioni profonde che origina. A questo proposito, rispetto a Fitzcarraldo, Herzog dice più volte di avere la consapevolezza – e insieme a essa il terrore – di trovarsi in una strofa di una poesia in una lingua sconosciuta, che non capisce. I suoi film, infatti, sembrano essere la testimonianza di un osservatore che spogliatosi di tutto ciò che ha si avventura nell’ignoto, in un ambiente crudele, per arrivare a una meta che pare irraggiungibile quanto inutile, eppure di vitale importanza.

Solo quando non si è sicuri di nulla si può essere certi di qualcosa. Così fanno Herzog e le sue visioni radicate, incongedabili, le stesse che alcuni autori conoscono bene; immagini che non ti lasciano e ti ossessionano, emerse da chissà quale recesso dell’esperienza. Si dice che le storie migliori si sviluppano ed esistono grazie al conflitto. Vengono così costruite trame estremamente precise per generarlo, farlo crescere, esplodere: Herzog riesce a fare tutto questo con una sola immagine. Una barca in cima a una montagna è già una storia. Le sue opere, siano cinematografiche o letterarie, rasentano la parola poetica, evocativa, parlano direttamente al nostro inconscio, ci invitano a dismettere tutto ciò che la società ci ha insegnato a considerare utile, spingendoci a credere sia necessario alla nostra esistenza. Non è così. Le cose fondamentali non sono mai visibili e per incontrarle e ascoltare ciò che hanno da dirci dobbiamo trovare il coraggio di varcare la soglia dei nostri abissi, avventurandoci nella giungla che abbiamo dentro, e se avremo fortuna riusciremo a ricondurre al silenzio il dolore, la ferita che tutti noi ci portiamo dentro, ritrovando la nostra bellezza.