Il termine sonata nel corso del tempo ha assunto molte sfumature e significati diversi, passando dall’identificare semplicemente quelle composizioni che vedevano protagonisti gli strumenti al posto delle voci, a un’organizzazione musicale sempre più specifica e “pop” in epoca classica. Tanto che già nel 1775 il compositore tedesco Johann Abraham Peter Schultz affermava che “in nessuna forma di musica strumentale come nella sonata vi è una opportunità migliore di descrivere i sentimenti senza parole… rimane solo la forma di sonata in grado di assumere qualsiasi carattere ed espressione”. E questo è un tema fondamentale di Tokyo Sonata, film del 2008 di Kiyoshi Kurosawa visibile su MUBI dall’8 marzo, in occasione della rassegna La luce giusta: Le direttrici della fotografia, dedicata a riscoprire lo sguardo delle direttrici della fotografia nella storia del cinema. Kiyoshi Kurosawa è famoso per i suoi raffinati ed ermetici film horror che mescolano in maniera sapiente e sperimentale vari generi cinematografici (uno dei quali ha ispirato niente meno che Resident Evil), portando alla luce importanti tematiche sociali della società giapponese, e non solo, come l’alienazione giovanile nelle periferie delle grandi città, come Tokyo, la violenza domestica, l’epidemia di suicidi, la mancanza di comunicazione, ma anche i danni di una struttura sociale estremamente rigida e castrante. Per questo non stupisce che questo film abbia vinto il premio della giuria della sezione Un Certain Regard del 61º Festival di Cannes uscendo dai pregiudizi legati alla stretta aderenza a un genere e componendo un pastiche postmoderno altamente significativo, partendo proprio dalla sonata.

Di questo genere divenne maestro indiscusso Ludwig van Beethoven, che scrisse alcune delle sonate più note della storia della musica. Tra cui spicca la Sonata a Kreutzer, dell’opera 47, pubblicata nel 1805. La Sonata a Kreutzer è già una storia per la nostra sensibilità contemporanea chiarissima, molto meno per quella dell’epoca. Rodolphe Kreutzer, il virtuoso a cui Beethoven la dedicò in seconda battuta, non la eseguì mai, considerandola “scandalosamente incomprensibile”, giudizio con cui secondo Berlioz all’epoca erano d’accordo 99 musicisti parigini su 100. Il titolo completo – Sonata per il Pianoforte ed un Violino obligato, scritta in uno stile molto concertante, quasi come d’un concerto – rivelava l’intento del compositore di introdurre elementi di conflitto dinamico in uno dei generi musicali più intrinsecamente da salotto dell’epoca, come a voler spettinare il pubblico, facendo irrompere emozioni forti, autentiche, conflittuali, invece di nasconderle e metterle a tacere, come avrebbe preferito l’etichetta dell’epoca. Per ottenere questo risultato Beethoven diede lo stesso peso a entrambi gli strumenti, scelta che venne definita da un famoso periodico dell’epoca “stravagante e arbitraria”, ma che diede alla sonata la forza trascinante di un vero incontro tra due entità, svestite da qualsiasi maschera, una sorta di corpo a corpo. Insomma Beethoven, con la Sonata numero 9 dell’opera 47 fa esplodere la forma sonata, scandalizzando interpreti e ascoltatori.

La Sonata a Kreutzer non ha bisogno di gesti o di parole, è uno di quei casi in cui la musica, nel suo semplice dispiegarsi riesce ad assumere tutte le sfumature di una narrazione. Le voci e le emozioni, gli stati d’animo evocati da violino e pianoforte si intersecano, si rincorrono, si sfidano. A volte si parlano, si urlano sopra, procedendo quasi apparentemente su due binari separati. Non a caso questa sonata ispirò la famosissima omonima novella di Lev Tolstoj. Nella Sonata a Kreutzer ci si perde e ci si riprende d’animo. Lo si fa coi toni forti del romanticismo tedesco. Eppure, qualcosa della tensione e dell’energia di quella sonata sembra aver informato le atmosfere solo apparentemente pacate – soffocate da secoli di rigidissime norme sociali – del Giappone moderno di Tokyo Sonata.

In Tokyo Sonata Kurosawa traghetta le tematiche sociali che aveva già esplorato in passato nelle coordinate compositive di un dramma intimo-famigliare la cui prima metà sembra perennemente procedere col freno a mano tirato, eccenzion’ fatta per gli squarci aperti dal figlio più piccolo della coppia Kenji. Il film riprende le atmosfere dimesse del grande maestro del cinema giapponese Yasujirō Ozu, ma anche quelle di alcuni film della nouvelle vague francese – basti pensare a Un homme et un femme, film del 1966 di Claude Lelouch, con Jean-Louis Trintignant e Anouk Aimée, a cui Kazumasa Hashimoto sembra ispirarsi anche per la colonna sonora semplice ed ipnotica, elettronica, iconica, come se già quella potesse svegliarci. Ma Kurosawa aggiunge anche qualche paradossale e coraggioso intermezzo tarantinesco, che contribuisce a spostare lo spettatore dal suo recinto cognitivo e genera una polifonia di significati, pur mantenendo sempre le redini della narrazione. Tokyo Sonata ci porta in una zona dell’assurdo che appare perfettamente ragionevole, dandoci quell’impressione che ci lasciano i sogni, tema fondamentale della poetica di Kurosawa. Nel film infatti, oltre ai riferimenti stilistici, si incontrano quelle che sembrano essere una continuazione di discorsi iniziati da altri grandi narratori del passato, in primis Shakespeare.

Kenji infatti apre il velo di Maya dietro cui la società degli adulti, e in particolare degli uomini, ha celato l’autenticità delle relazioni e prima ancora dell’espressione dell’individualità del singolo. Ci mostra la semplicità di una verità liberata, senza paura denuncia le contraddizioni dei maschi adulti che perennemente compiono piccoli e grandi abusi di potere sui più piccoli, mentendo agli altri e a se stessi, sfogando costantemente la loro frustrazione, l’insoddisfazione e la sofferenza che quello stesso sistema che pure contribuiscono a perpetuare genera in primis in loro. Dettano legge senza ascoltare i bisogni di nessun altro, rendono tutti infelici, con il loro bagaglio di doveri. Kenji sembra poi innescare il cambiamento della madre, Migumi. Ci sono alcune parti del film in cui la protagonista sembra aprire un dialogo diretto col principe di Danimarca, Amleto, continuando le sue riflessioni sull’inconsistenza della vita, e della nostra percezione, a cavallo fra “teatro”, e quindi finzione, sogno, e morte, e ancora una volta sulla riflessione enorme su ciò che si è, su quella patologia umana che chiamiamo identità, o meglio, la nostra identificazione con un Io, arrivando a portare in maniera totalmente laica, ed esistenzialista, l’essere umano ad accettarsi come un nulla, e un tutto, una forma in perenne cambiamento, perennemente informata dalle spinte del mondo, in costante lotta di trincea sul proprio confine, che fa quel che può, si accetta come organismo fisioloficamente patente (che patisce, che sta male, a causa dei suoi limiti consustanziali), è quel che è, ecco la vera essenza del reale, che Megumi ci mostra. Fihî-mâ-fihî, come indicava il grande poeta mistico persiano vissuto all’inizio del XIII secolo Jalâl ad-Dîn Rûmî, da cui prese origine l’ordine dei Mevlevî, i famosi “dervisci rotanti”.

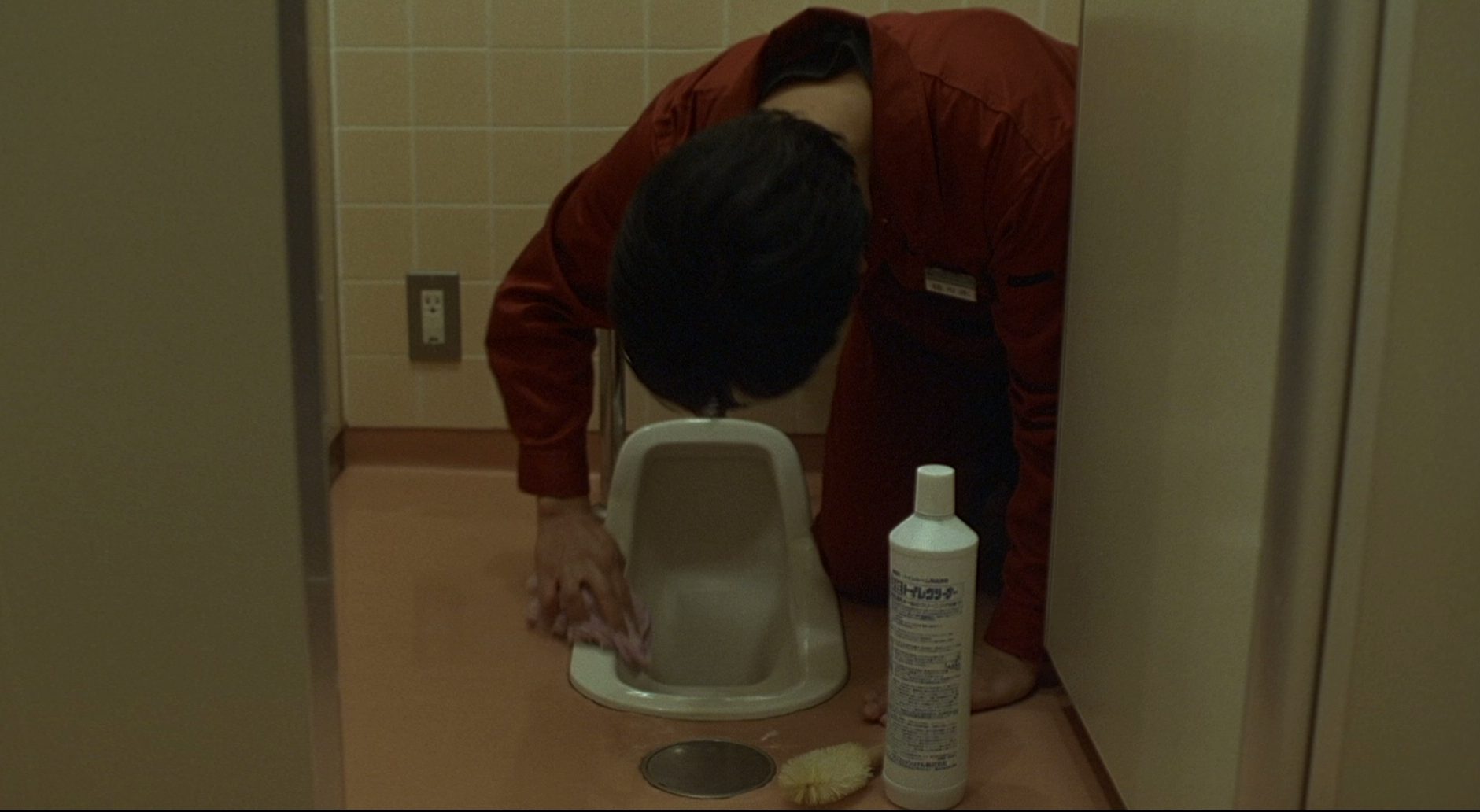

I personaggi maschili del film sembrano profondamente immersi in quella che le filosofie del sud est asiatico hanno chiamato avidyā, il non riuscire a vedere le cose per ciò che sono, cosa che costantemente e da sempre fa soffrire noi esseri umani. Solo i bambini e le donne riescono ancora a farlo, forse perché la società non si è ancora abbattuta su di loro, le ha in un certo senso dispensate dall’essere qualcuno. È un mondo in cui le donne compatiscono gli uomini, con una certa pazienza e rassegnazione. Come se tanto non potessero fare nulla per cambiare chi non vuole essere cambiato. Le donne non sono succubi, sono spettatrici impotenti del disastro di una società diretta e costretta dalle regole dell’uomo, rigide, assurde, fondate sull’onore. È la musica che sembra irrompere distruggendo questo vetro che separa il singolo dagli altri apparentemente infrangibile. Kenji, vedendo una maestra di pianoforte che dà lezioni in casa sua, decide di voler suonare. Il padre gli risponde con un secco no. Così Kenji usa i soldi della mensa scolastica per prendere lezioni, si esercita su una piccola tastiera trovata nella spazzatura sperando che funzioni, e ovviamente non va. Ma anche se non emette suoni, Kenji muove le dita sui tasti cantando a mezza voce, e ricordando Glenn Gould, uno dei pianisti più famosi di tutti i tempi, che ha ispirato anche quello che è diventato un vero e proprio romanzo cult, Il soccombente di Thomas Bernhard. Così si incanala la volontà del bambino, ostinato a salvarsi da quel mondo, a qualsiasi costo, anche sottovoce, ma sicuramente senza subire in silenzio, piuttosto mentendo. Kenji, come una sorta di oracolo, incurante delle conseguenze che dire il vero in un mondo che si regge sulla menzogna avrà su di lui, non teme a puntare il dito contro chi ha più potere, a smascherarlo, che sia il suo maestro di scuola beccato a leggere porno sui mezzi o suo padre, che sostiene di proteggere tutti quando in realtà protegge solo se stesso.

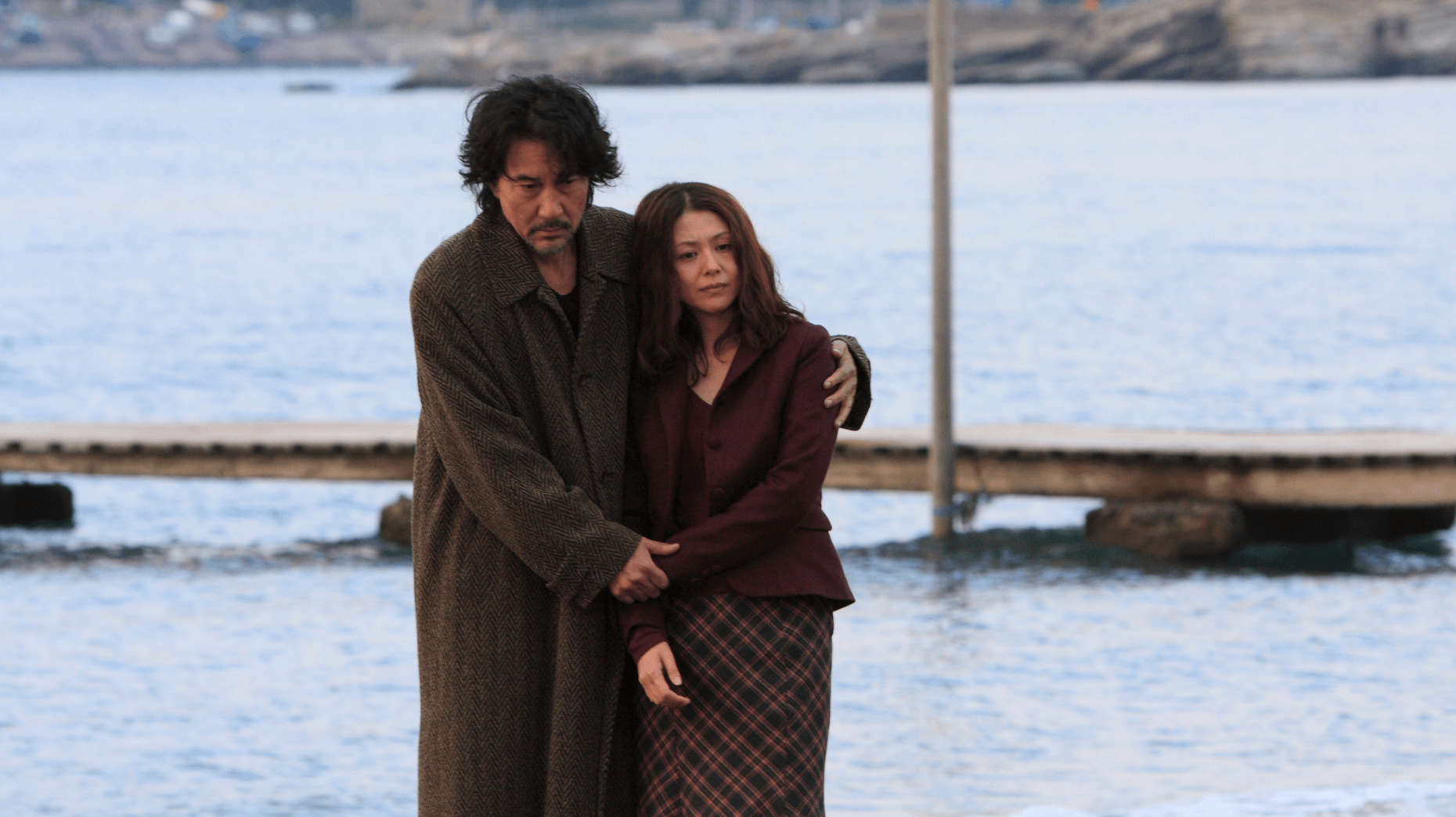

Ma i drammi di questa famiglia normale restano ovattati tra le mura domestiche. La casa, vicino ai binari della ferrovia, col treno che passa ciclicamente, sembra voler sottolineare quanto i problemi della famiglia Sasaki siano lontani da tutto, quanto la società, che pure ha contribuito direttamente a generarli li ignori, non se ne faccia carico, quanto il centro dell’impero sia lontano. Quello che continua a passare sullo sfondo è un treno pirandelliano, che passa, e fischia, e chiama, vicinissimo ma lontano. Kurosawa sembra raccontare la stessa società che il premio Nobel italiano raccontava nel 1914, anche con la stessa grottesca ironia, che si intervalla a momenti più drammatici, instillandoci il dubbio che appunto anche il dramma alla fin fine sia irreale, pur nella sua tragicità. Il ragionier Belluca, piccolo borghese, è schiacciato da una vita alienante e opprimente, arida e ripetitiva, tra lavoro di cura, e lavoro retribuito. Il fischio del treno lo proietta in un mondo diverso, che innesca la spinta alla ribellione verso la libertà, identificata dal resto del mondo come follia. Anche Pirandello era concorde nel dire che probabilmente la vera follia sia la normale quotidianità in cui accettiamo di vivere, scambiandone le regole imposte per verità immutabili, perché ormai così schiacciati da non riuscire più a vedere, a immaginare nulla di diverso. Proprio come l’uomo con cui si trova Migumi sulla battigia, disperato, completamente avvinto dalla vita.

Il film analizza la crisi del 2008 attraversata dal Giappone in maniera particolarmente drammatica, tra licenziamenti, suicidi dettati dall’ossessione per il disonore legato al fallimento, e addirittura un rinnovato desiderio patriottico dei giovani ad andare a incrementare le fila dell’esercito statunitense, nella legione straniera, pur di credere in qualcosa, come fa Takashi, il figlio maggiore della coppia, che parte in Afghanistan per poi scoprire, anch’esso virgulto della sensibilità materna, che il mondo non è tutto bianco e tutto nero, non può esserlo. Gli uomini si suicidano perché sono troppo rigidi, non reggono il peso di questa consapevolezza, che distrugge ciò che è stato inculcato in loro. I bambini scappano, come nelle favole più antiche, perché preferiscono affrontare paure sconosciute piuttosto che continuare a vivere rispettando certe regole assurde della comunità, come eremiti. Le donne si piegano, si adattano, si lasciano lambire, sono in grado – simili a sacerdotesse visionarie – di vedere un’isola al di là del mare, anche quando in realtà ci sono solo navi che salpano, lontane, di mescolarsi alla vita, anche se si teme l’arrivo di uno tsunami, ma forse anche quella paura è “una svista”, basta riconoscerla. Ogni volta che separiamo il mondo, che ci separiamo dal mondo, per capirlo, o per difenderci, o per affermarci, infatti, ci stiamo ferendo, stiamo generando contraddizioni, menzogne, fraintendimenti e sofferenza. Ed è in questa verità, che sembra richiamare il taijitu, nell’accettazione del cambiamento e della compresenza di quelli che siamo stati abituati a considerare come opposti nettamente separati, che è possibile essere felici.

Tokyo Sonata non è un film sulle donne, è un film su come il patriarcato abbia creato un sistema in cui nessuno è felice. E che pure gli uomini, per non sgretolarsi, e rispondere alle pressioni sociali, tengono in piedi, reiterando violenza e abuso di potere. In un mondo così, senza spazio per i propri sogni, o banalmente per potersi esprimere per ciò che si è, nulla ha più senso. Ma noi non siamo quello siamo stati, siamo quello che siamo diventati, o che ci hanno fatti diventare, siamo quello che possiamo scegliere di diventare, ricorda Migumi. Tutti nutrono il desiderio di essere un’altra persona, di non aver vissuto, di aver sognato, vogliono ricominciare da capo, ma sembra che l’unico spazio libero per essere veramente se stessi che riescono a trovare sia nelle discariche, sul bordo delle strade, ai margini. Solo la morte sembra poter liberare questi uomini, portare finalmente pace. Sembra che gli uomini non abbiamo la forza di resistere alla vita. Di scavarsi dentro. Di riconoscersi per ciò che sono: nulla, qualcosa di molto diverso da ciò che era stato fatto loro credere, da ciò che il mondo si aspettava e pretendeva da loro, qualcosa a cui i bambini e le donne – almeno in questa storia – non credono. Sanno che le cose importanti sono altre, l’esserci, la musica, il bene. Simple as that.

Per guardare il grande cinema su MUBI gratis per 30 giorni clicca qui.