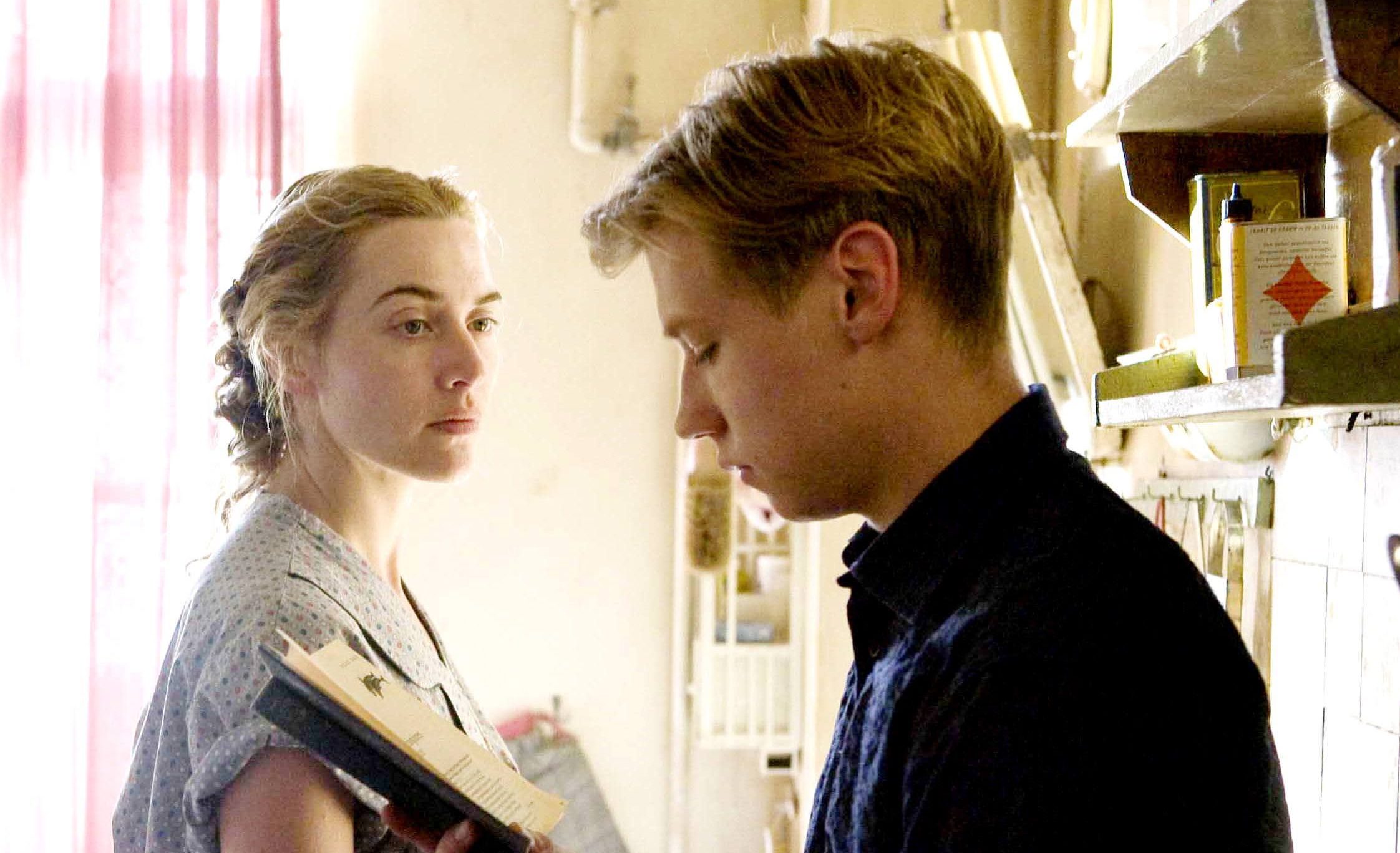

C’è un ragazzo (un David Kross adolescente) su un tram che attraversa un quartiere tedesco come tanti. Passa la controllora e forse per caso non gli chiede il biglietto. Siamo nel primo dopoguerra, gli edifici sono malmessi, le insegne scrostate, c’è qualche cantiere. Il ragazzo incontra lo sguardo di un bambino che ha seguito la scena. Sembra sentirsi male, scende dal tram in fretta e furia, sembra disperato, in stato di choc, barcolla senza ombrello sotto il diluvio. Vomita, si accascia, piange. Una donna (Kate Winslet, che vincerà l’Oscar grazie a questa interpretazione) lo aiuta, pulisce dove ha sporcato, lo rassicura. “Va tutto bene,” gli dice e lo abbraccia. Lo riaccompagna a casa e prima di salutarlo lo invita ad avere cura di sé. Il ragazzo ha quindici anni, la donna è sulla quarantina. Quando guarisce dalla scarlattina che lo ha colpito, dopo tre mesi, torna a farle visita con un mazzo di fiori.

Lei gli chiede se è sempre stato così debole – anche se per essere reduce dalla guerra e da una malattia tanto debilitante è decisamente in forma. La casa della donna è modesta. Anche lei lavora come controllora sui mezzi. Ben presto fanno l’amore. Lui studia latino, greco, lei non sembra avere una cultura, ma è affascinata, è chiaro che dà un altissimo valore alla parola scritta. Chiede allora di leggergli qualcosa in tedesco, l’unica lingua che può capire. Così lui inizia a leggere, prima titubante poi sempre più sicuro di sé, e ogni lettura condivisa è un viaggio ancora più ricco, e più stanno insieme più leggono e più si amano, come tutti i veri amanti, ovvero come se avessero a disposizione tutto il tempo del mondo, e vivono attraverso quelle letture, da Omero a Tin Tin.

Inizia così The Reader – A voce alta, il film di Stephen Daldry uscito nel 2008 – tratto dall’omonimo romanzo Der Vorleser di Bernhard Schlink – che oltre a essere uno dei migliori adattamenti che abbia mai visto, è un film in grado di portare sulla scena la colpa e il perdono, la coscienza storica e l’amore, il segreto del raccontare, del sacro che racchiudono i simboli dell’alfabeto e il potere che sprigionano. Il lettore è colui che legge per qualcuno, parlando direttamente alla sua immaginazione. Leggere ad alta voce è un enorme atto di cura, che nutre e rimette chi ascolta, somigliando quasi a una forma di preghiera, un vero e proprio mettersi al servizio dell’altro.

Come dice il professore di letteratura tedesca la nozione del segreto, del riserbo, della reticenza, è centrale nella letteratura occidentale. L’individualità è celata, per ragioni nobili, come nel caso di Ulisse, o meschine. Così la donna è reticente a dire il suo nome: Hanna. Come se essa stessa nascondesse un segreto. Eppure, ciononostante, da quel momento addomestica il ragazzo, Michael, e si lascia addomesticare, si concede di amare, pur oscillando nell’esternazione dei suoi sentimenti. Solo una cosa ci rende completi, e quella cosa è l’amore, le legge Michael e tutto sembra andare per il meglio, se non fosse che Hanna riceve una promozione, grazie alla sua efficienza sul lavoro. Questa cosa invece di renderla felice la turba. Litigano per un motivo futile. Hanna si arrabbia, Michael si scusa, come al solito. Ma lei gli dice che non deve mai scusarsi, che nessuno deve farlo, come se di tanto in tanto nelle situazioni di crisi, le riaffiorassero alla bocca parole che l’hanno abitata, e che non ci aspetteremmo da lei. Gli mostra Guerra e pace, poi fanno l’amore e quando lui raggiunge i suoi amici lei fa le valige e se ne va, abbandonandolo.

Michael, qualche anno dopo, mentre frequenta la facoltà di giurisprudenza di Heidelberg, scopre che Hanna è stata parte delle milizie naziste. Il suo professore (un incredibile Bruno Ganz) lo accompagna insieme a uno sparuto gruppetto di compagni – iscritti al seminario sulla colpevolezza tedesca – ad assistere a un processo, è lì che ritroviamo Hanna, mentre il giudice racconta di come sia entrata nelle SS volontariamente a ventun anni (l’età che ha ora Michael), nel 1943 – e dunque, capiamo, quando il regime iniziava ormai a vacillare. Quindi non per qualche convinzione ideologica, semplicemente per trovare un lavoro alternativo, ancora una volta, per rifiutare una promozione all’interno dell’azienda in cui lavorava, per non svelare di essere analfabeta.

Il film è stato accusato di riabilitare la figura di un’SS nazista come se fosse umana. Ma il punto è proprio questo, i nazisti erano esseri umani, proprio come ricorda la stessa Hannah Arendt ne La banalità del male. Hanna si commuove ascoltando un coro dei bambini che cantano in chiesa, Michael a sua volta è colpito dalla sua sensibilità. Ma l’esperienza che vivono nello stesso momento è molto diversa. Per lei – colpevole di aver lasciato centinaia di ebree a morire asfissiate in una chiesa in fiamme durante la Marcia della morte – è come se i pezzi del mondo che ha distrutto tornassero insieme, potessero farlo, come se la ferita che gli esseri umani infliggono al mondo potesse in qualche modo essere curata.

Gli avvocati si trovano a confrontarsi con l’umanità, che non è incredibile, è banale e misteriosa al tempo stesso. La giustizia non è entusiasmante, come fa capire il professor Ganz. La società pensa di agire attraverso qualcosa che chiama morale, ma in realtà agisce attraverso qualcosa che viene chiamato legge. Il fatto di aver lavorato ad Auschwitz non ti rende colpevole di qualcosa, dice. Ad Auschwitz lavoravano 8mila persone. Solo 19 sono state processate e di queste solo 6 accusate di omicidio. Per provare la colpevolezza di un omicidio devi provarne l’intenzionalità, sostiene. La domanda che si deve porre un avvocato non è “È sbagliato?” bensì “Rispetta la legge?” e non le nostre leggi, ma quelle del tempo in cui il crimine è stato commesso. La legge è limitata, è vero, ma lo è perché se fosse più ampia sarebbe più vaga e quindi ancor più pericolosa.

Hanna si vergogna di più del suo essere analfabeta che delle azioni che ha commesso durante il servizio che prestava come guardia nazista nel campo di concentramento, perché il valore e il rispetto che lei ha imparato a riconoscere alla parola scritta è più grande di quello che riserva alla vita umana. Pur di non ammettere di non saper leggere e scrivere si fa condannare, facendo finta di conoscere storie che non sa, scritte in libri che le sono preclusi, stranieri.

Tutte le altre SS negano, ma lei dice la verità. Hanna è una donna semplice, ingenua, che non riesce a vedere oltre al sistema, forse proprio perché è analfabeta. Il giudice le chiede se sapeva che stava mandando ogni mese dieci persone a morire e lei risponde di sì, che lo sapeva e si giustifica come se fossero ancora in vigore le leggi e i valori del regime. Avanza motivazioni pratiche: dice che doveva scegliere chi eliminare, perché arrivavano sempre nuove donne, e le vecchie arrivate per forza di cose dovevano far spazio alle nuove, che non c’era spazio per tutte, che questi erano gli ordini, i suoi doveri. E questo dialogo è ancora più sconvolgente in quanto viene pronunciato con candore e un’insostenibile onestà. Il racconto delle azioni delle SS lascia attoniti, proprio perché prima ci è stato mostrato il loro lato più umano, e ciononostante appare in tutto il suo orrore, sempre meno giustificabile, sempre meno tollerabile. Anche se una parte di noi e di Michael desidererebbe lo fosse, vorrebbe trovare il modo per capire.

È troppo facile immaginare gli autori dell’orrore come mostri, alcuni forse lo erano, ma la maggior parte erano persone qualsiasi, normali, persone che erano anche capaci di amare, magari di compiere atti misericordiosi. Persone che all’interno di un sistema come quello nazista – in cui il male era uno strumento, un meccanismo razionale e le persone oggetti, numeri – non erano in grado di spostare il loro punto di vista, di vedere oltre l’ordine costituito dal potere, e questo è ancor più spaventoso. Il ragionamento di Hanna col senno di poi appare terribilmente ottuso, miope. Piuttosto che creare il caos, il disordine, piuttosto che far scappare le prigioniere che doveva sorvegliare, era meglio, era più giusto, lasciarle morire. È spaventoso osservare come a seconda delle coordinate valoriali di una società la condotta di una persona possa essere definita giusta o sbagliata – quando l’imperativo categorico appare per alcuni, e soprattutto fuori dal contesto in cui si svolgono gli eventi, così evidente. All’epoca non lo era affatto, per questo chi ha agito in maniera eroica è considerato ancora più giusto, proprio perché farlo era tutt’altro che ovvio o scontato. Così al giudice, che dall’alto della sua cattedra la incalza, e in cui noi ci immedesimiamo, Hanna riesce solo a domandare: E lei? Cosa avrebbe fatto?.

La legge è stretta e parziale, in determinati contesti sembra che si accanisca contro una minoranza di capri espiatori, quando tutti sono colpevoli. La domanda allora non è tanto quali sono i colpevoli, ma perché tutti gli altri hanno lasciato che il crimine accadesse. Tutti diventano colpevoli, se un crimine sociale si compie. Com’è possibile che il civile occidente sia tracimato in un orrore del genere, com’è possibile espiare una colpa simile, qual è il reale significato dell’etica e della morale? Si continua a vivere senza pensarci, per non doverci fare i conti. Impossibile è porvi rimedio. Nessuna scusa sarà abbastanza grande, ha ragione Hanna. Ciò che è stato è stato. E dobbiamo impegnarci affinché non torni ad accadere, assumendoci di giorno in giorno la responsabilità del nostro agire, la nostra attenzione, perché quando si scorge l’ampiezza di una simile colpa non si può più continuare a vivere. L’unico modo di espiare è la morte, il più grande sacrificio, l’annientamento. Ma il film sembra avanzare, suggerire, una possibilità più grande, che si possa condividere e dividere questa colpa e il peso che comporta e riscoprirsi di nuovo integri, uniti, grazie alla forma di amore più alto che si può coltivare, agápē, caritas. Il messaggio del film allora viene sintetizzato al meglio dalle parole che il saggio professore di Diritto rivolge a Michael, con una fermezza che tradisce con chiarezza il dubbio profondo in cui affondano le radici dell’unica speranza che, permettendo di dare un senso al mondo e al suo agire, evidentemente lo fa sopravvivere: Se le persone come te non imparano dalle persone come me, che senso ha la vita?