Anche se è ormai trascorso del tempo, ancora fatico a immaginare come prenderei, da spettatrice, un film capace di reimmergermi nello stato emotivo provato durante la pandemia, o di riportarmi al momento in cui ho appreso la notizia dell’attacco russo all’Ucraina. La sensazione di non avere avuto il tempo necessario per metabolizzare questi eventi, infatti, riesce a farmi sembrare innaturale qualsiasi eventuale tentativo di dare loro una dimensione narrativa, essendo del tutto incapace, al momento, di percepirli come qualcosa che vorrei sentirmi raccontare. Quasi come se rivederli al cinema, osservandoli da fuori, potesse automaticamente dare alle loro conseguenze – soprattutto a quelle su cui stiamo ancora cercando di agire nel presente – un carattere doppiamente reale, perché già fissato in un frame, e trasformatosi così in storia. Reimmergersi in avvenimenti tanto recenti e d’impatto, infatti, può essere un’esperienza tanto catartica quanto sfibrante, dato che la posta in gioco di un film che si pone questo scopo, spesso, non ha a che fare soltanto con la narrazione dell’attualità, dell’oggi, ma soprattutto con lo sforzo di immaginare un futuro tutt’altro che distante da noi. Un impegno che, nel ruolo di spettatori, può farci percepire una sorta di ansia da prestazione, dal momento che il coraggio di guardare a ciò che verrà, nonostante possa spaventarci, è già di per sé previsto dal patto narrativo.

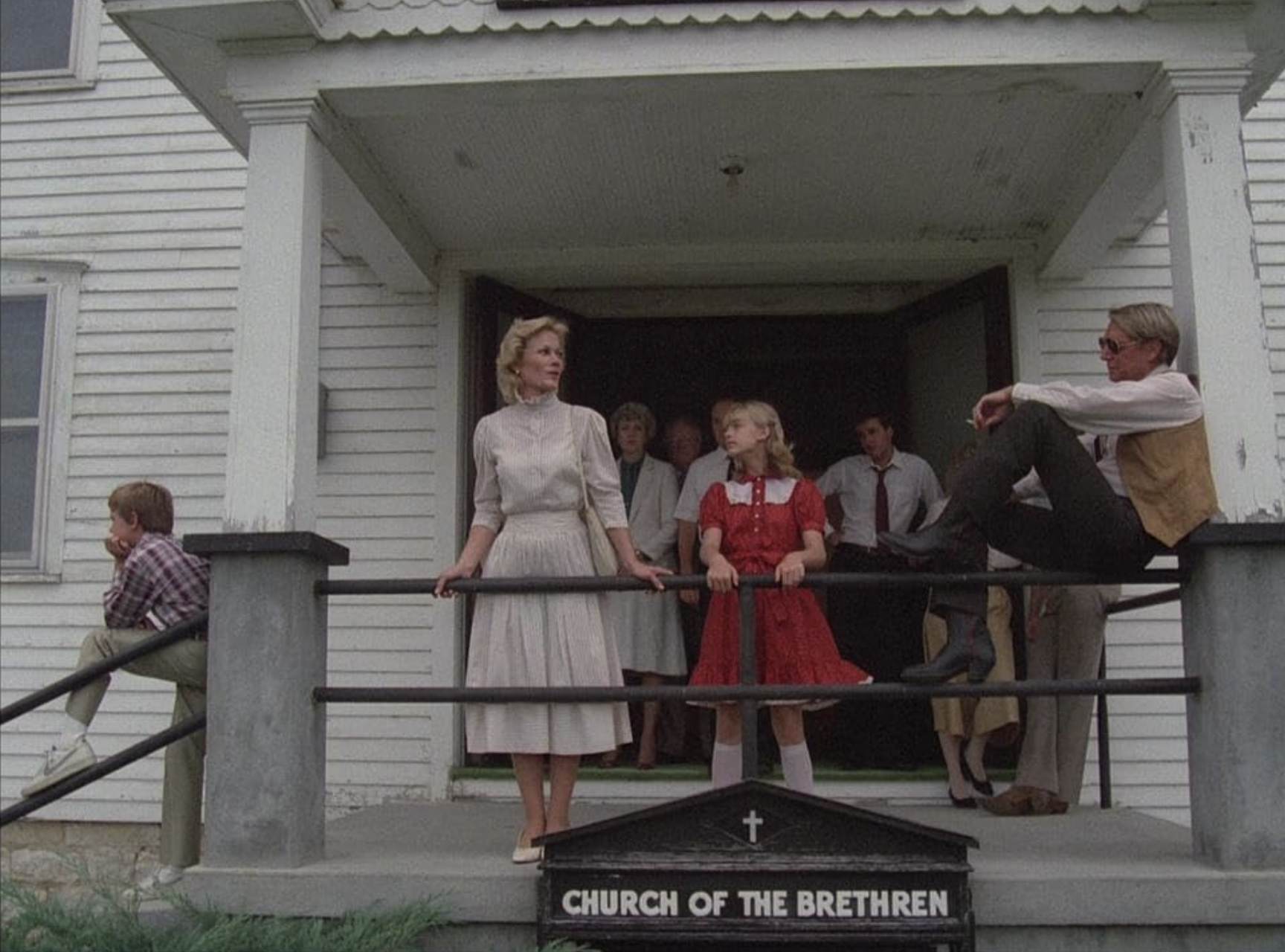

Eppure, esattamente quarant’anni fa, nel novembre 1983, metà della popolazione statunitense si sintonizzava sul canale ABC per guardare un’ipotesi tutt’altro che implausibile della fine del mondo sul proprio televisore, non tanto per esorcizzare un trauma passato, quanto, forse, per prevenirne uno futuro, appropriandosi di immagini che permettevano di prefigurarselo più nitidamente. Quando The Day After, di Nicolas Meyer, andò in onda per la prima volta, raccontando le conseguenze di un olocausto nucleare sulle cittadine statunitensi di Lawrence e Kansas City, il suo impatto emotivo sul pubblico fu infatti estremamente intenso, tanto da riaccendere il dibattito pubblico sulla Guerra Fredda – che in quel preciso momento toccava uno dei suoi punti culminanti, a distanza di appena un paio di mesi dall’incidente dell’equinozio d’autunno – e finendo così per accelerare l’affermarsi della fase distensiva che avrebbe caratterizzato gli anni successivi, segnati dall’intesa tra Reagan e Gorbachev. Il film, infatti, viene considerato parte integrante del cosiddetto “Reagan’s Reversal” – ovvero la strategia che ha permesso di ricomporre i rapporti politici tra USA e URSS di lì a qualche anno –, almeno per quanto riguarda la conversione dell’opinione pubblica, che dopo averlo visto, per la maggior parte, si schierò in favore delle politiche di disarmo promosse dall’allora presidente degli Stati Uniti.

Riguardare le immagini di The Day After oggi non ha di certo la stessa potenza del passato – anche perché la nostra idea di realismo è ormai diventata del tutto incompatibile con gli effetti speciali dei primi anni Ottanta, che ci sembrano quasi sporcare lo schermo. Paradossalmente, però, l’escalation di eventi che nel film portano allo scoppio di una terza guerra mondiale immaginaria, iniziata con un attacco atomico, è ben più attuale e concreta ora di quanto lo fosse qualche decennio fa. I parallelismi con la trama del film, infatti, diventano ben più inquietanti se si guarda alla situazione geopolitica presente, rispetto a quella passata, da cui è stata tratta ispirazione per realizzarlo, dato che in poco tempo abbiamo assistito a molteplici bombardamenti sulla centrale nucleare più grande dell’Ucraina, all’ascesa delle tensioni tra Cina e Stati Uniti – che diversi storici hanno paragonato a un nuovo atto della guerra fredda –, ma anche ai segnali tangibili di un’accelerazione verso il collasso ambientale, che ci ha messo di fronte a visioni apocalittiche non troppo distanti da quelle mostrate in scena. In questo senso i titoli di coda di The Day After, che sottolineano quanto una possibile trasposizione reale di quella stessa sceneggiatura sarebbe stata inevitabilmente “ben più devastante” di ciò che le immagini e i dispositivi della finzione lasciano intuire, in quarant’anni sono passati dall’essere un monito a diventare una premonizione, con tutte le conseguenze che l’idea di vivere ogni giorno come se fosse “il giorno dopo” una catastrofe irreversibile si sta portando con sé, per ora, nella nostra parte privilegiata di mondo, soprattutto sul piano emotivo.

L’espediente su cui il racconto si costruisce, infatti, consiste nel rendere l’attacco atomico un grande discrimine temporale – che si riduce poi, nell’economia del film, a qualche fermo immagine dell’esplosione –, per renderlo un dispositivo di soglia spogliato di qualsiasi altro significato, in modo da concentrare l’attenzione dello spettatore sull’atmosfera angosciosa che lo precede, e ancor di più su quella disillusa e sconfitta che lo segue: un’esperienza che ci è capitato di vivere spesso negli ultimi anni, di fronte a ciascuno dei rivolgimenti epocali che abbiamo visto susseguirsi uno dietro l’altro.

Non sono infatti soltanto le scene degli ospedali affollati e dei medici esausti, o quelle che ritraggono una folla di persone intente a saccheggiare i supermercati, a ricordarci qualcosa che abbiamo davvero visto o sperimentato in prima persona. Tutta la cronologia degli eventi che nel film portano alla terza guerra mondiale sono accompagnati, infatti, da un ritmo concitato e opprimente, che trasmette tutta la paura legata al concretizzarsi di una prospettiva distopica apparentemente implausibile che invece si fa, mano a mano, sempre più reale. Ogni passo verso quella che ciascuno dei personaggi – volontariamente tratteggiati in maniera molto sommaria, per farli assomigliare il più possibile a persone comuni – interpreta come la sua “fine” viene ricostruito attraverso dei frammenti di notiziari televisivi e radiofonici che fanno intrusione nelle loro vite, con aggiornamenti che alimentano il climax delirante del loro stato d’animo.

L’Unione Sovietica che avvia un riarmo militare in Germania Est, ammassando truppe fino alla frontiera con la Cecoslovacchia per intimidire gli Stati Uniti e farli ritirare da Berlino; gli USA che, a loro volta, decidono di non indietreggiare, le divisioni corazzate sovietiche che a quel punto vengono inviate al confine fra le due Germanie pronte ad attaccare: sono tutte notizie che si affollano come voci fuori campo frammentate ed estemporanee, a cui i personaggi a volte sembrano non riuscire e credere, un po’ per proteggersi dal sovraccarico di paura che stanno provando, e un po’ perché la mole di informazioni che ricevono su ciò che accade attorno a loro è tanta da risultare impossibile da gestire – in una replica quasi esatta della crisi di fiducia nei media che abbiamo visto acuirsi negli anni recenti, e ancor di più con gli ultimi sviluppi del confine israelo-palestinese, che ne hanno mostrato le derive più estreme.

Ancor più riconoscibile e vicino a noi, invece, è il clima – esteriore e interiore – che riempie ogni scena a partire dai primi momenti successivi all’attacco. Tra i campi lunghi che mostrano il paesaggio arso dai bombardamenti all’uranio – così simili alle fotografie satellitari del pianeta devastato dalla crisi ambientale – la narrazione si muove in parallelo su due binari, mostrando la disturzione di entrambe le cittadine bombardate, che sembrano due sistemi ormai incapaci di reggere il grado di entropia che hanno raggiunto, dato che i personaggi si muovono nel massimo disordine, come particelle impazzite, riempiendo gli spazi che hanno a disposizione ma senza mai trovare uno scopo. Anche se il moto dell’emergenza non arriva mai ad arrestarsi, infatti, ognuno di loro finisce per rimanere incastrato in una percezione di impotenza che inghiotte, e che ha il suo culmine nella scena finale, quando uno dei medici che Meyer ha seguito come in un documentario, accanto alle altre figure anonime che appaiono nel film, va a cercare la sua vecchia casa tra le macerie, accorgendosi che non esiste più nulla che riconduca quel cumulo di cemento al luogo che un tempo conosceva. Così, perso ogni punto di riferimento stabile, provare a immaginare e a sperare in un ulteriore “dopo” diventa qualcosa che gli è del tutto precluso.

Secondo il New York Times, nel 1983, uno dei maggiori meriti della prima trasmissione di The Day After fu quello di aver indotto milioni di persone a porsi seriamente delle domande su “una delle questioni più stringenti del loro tempo”, ovvero quella della corsa agli armamenti nucleari e dei suoi obiettivi – indipendentemente dalle opinioni politiche. Ciò che ha reso la messa in onda di questo film un evento, infatti, è stata la capacità di un’opera di finzione, che per certi aspetti poteva assomigliare addirittura a un esercizio di stile, di fare da ponte tra la proiezione in un avvenire possibile, assolutamente spaventoso, e il dibattito sulle azioni che i cittadini americani avrebbero potuto concretamente compiere nel presente per evitarlo. Questo gancio narrativo rovesciato, che partiva dal futuro per tornare all’urgenza del qui e ora, è stato sfruttato poi anche nello stesso palinsesto televisivo dell’epoca, sia negli Stati Uniti che in Italia – quando il film andò in onda un anno dopo, nel suo adattamento cinematografico – inserendo appena dopo la scena conclusiva di The Day After un momento di discussione e approfondimento sulle politiche di deterrenza e sul rischio della guerra nucleare – che negli Stati Uniti coinvolse ospiti come l’ex segretario di Stato Henry Kissinger e lo scrittore di origine ebraica Elie Wiesel, sopravvissuto alla Shoah; mentre in Italia venne trasmesso su Rai 1 e condotto da Piero Angela con altrettanto successo. Come se attorno al film fosse stata costruita un’enorme campagna di sensibilizzazione, volta a sventare la peggiore delle prospettive possibili, tenendosi al di qua della soglia degli eventi.

L’idea di Meyer di provare a non ridurre The Day After a uno dei tanti film di genere apocalittico – sia per evitare la censura, sia perché considerava questa scelta un modo per renderlo più efficace – ha avuto dunque corrispondenza nella percezione del pubblico. Ma quello che non poteva aspettarsi è che la sua idea assumesse un tale rilievo sociale, e che esso durasse così a lungo nel tempo, seppure in diversa forma. Riguardarlo oggi, infatti, è forse un esercizio ancor più faticoso, perché ci ricorda quanto in poco tempo ci siamo sentiti precipitare oltre il limite di una situazione che ci sembra sempre più difficile da invertire – sul piano politico, ambientale, psicologico –, o di aver superato diverse soglie delle quali probabilmente non ci eravamo mai davvero preoccupati. Soprattutto, ci mostra quanto sia importante agire affinché la peggiore delle prospettive possibili non sia l’unica alternativa per i nostri giorni futuri.