Ogni volta che sentiamo di una nuova strage in un istituto scolastico degli Stati Uniti, la prima reazione che segue allo shock iniziale è di incredulità e rabbia. Com’è possibile, infatti, che dopo tutti gli episodi di violenza che si sono verificati in questi ultimi anni, la questione delle armi, in un Paese dove ancora si possono comprare pistole e fucili con la stessa facilità con cui si fa la spesa al supermercato, continui a essere un capitolo irrisolto?

Il turning point risale al 20 aprile 1999, con la strage di Columbine. Nonostante la mobilitazione di massa per evitare che episodi simili potessero ripetersi, le 17 vittime e i 14 feriti al liceo Marjory Stoneman Douglas di Parkland, California dello scorso 14 febbraio sono lì a ricordarci come in realtà poco o nulla sia stato fatto al riguardo. Messo sotto pressione dall’opinione pubblica, in questi giorni il Presidente Trump ha annunciato che nuovi provvedimenti verranno presi al più presto per limitare la circolazione delle armi in America. Il tema della liberalizzazione delle armi è ovviamente fondamentale, ma è anche accompagnato da altri fattori che incidono sulla questione. Ci sono infatti radici culturali più profonde, che sembrano muovere proprio dall’istituzione scolastica, luogo per eccellenza dove trova espressione un disagio collettivo che sembra diventato parte integrante della società americana.

Una quindicina di anni fa, un documentario come Bowling a Columbine di Michael Moore e gli altri film che denunciavano le implicazioni della politica delle armi in quest’ordine di tragedie, ci sembravano urgenti e necessari. Oggi fanno per certi versi sorridere. E non perché ci sia qualcosa di sbagliato nel riproporre a fin di bene e con spirito di dissuasione la drammaticità di certi eventi. Come non è necessariamente negativo rifugiarsi nella retorica del dolore – tipicamente statunitense – celebrando le vittime, omaggiando la forza dei sopravvissuti ed elogiando il superamento del trauma da parte delle famiglie. Anche a costo di arrivare a speculare sulla banalità del male o sul dolore altrui.

Rivisti ora, con l’eredità lasciata dai fatti del 1999 davanti agli occhi, ci si rende conto di come, allora come oggi, il problema sia sempre stato affrontato in modo parziale, e in qualche caso aggirato. C’è chi è rimasto in superficie e ha guardato solo agli aspetti sensazionalistici di queste drammatiche vicende (Duck! The Carbine High Massacre del 1999; Heart of America del 2002; Zero Day del 2003). C’è chi si è limitato a identificare nel bullismo il principale dei fattori scatenanti (Bang Bang You’re Dead del 2002; American Yearbook del 2004; Hello Herman del 2012). E chi ha preferito la via della commemorazione delle vittime e dei sopravvissuti (Dawn Anna del 2005; April Showers del 2009; I’m Not Ashamed del 2016), o del senso di colpa (Davanti agli occhi – The Life Before Her Eyes del 2007; Beautiful Boy del 2010).

E che dire di quei film che hanno cercato di riflettere sull’argomento affidandosi alle suggestioni, ai silenzi, alla rarefazione del disagio esistenziale e delle emozioni inespresse partoriti dall’alienazione delle periferie urbane? Vengono in mente il celeberrimo Elephant di Gus Van Sant (del 2003), ma anche il più recente Dark Night di Tim Sutton (del 2016), che guarda alla strage del 2012 nel cinema di Aurora, nel Colorado. L’impressione è che, una volta messo a fuoco un problema, ci si sia dimenticati di tutto il resto. Il che rende la questione ancora più spinosa. Questo tipo di carneficine hanno poco a che vedere con l’ideologia, cosa al contrario ravvisabile nel massacro antifemminista del politecnico di Montreal avvenuto nel 1989 e ricostruito con distacco da Denis Villenueve nel film Polytechnique (del 2009). Allo stesso tempo sarebbe troppo facile ricondurre tutto all’esistenza e all’imprevedibilità di un male assoluto e fine a se stesso, posizione che sembra abbracciare Lynne Ramsay in …e ora parliamo di Kevin.

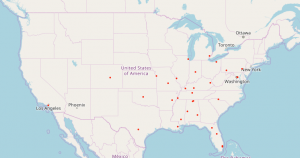

Al momento l’unico dato certo sono i numeri. Escludiamo le stragi di Orlando, Florida, del giugno 2016, che ha fatto 50 morti (killer incluso) e 50 feriti, e quella di Las Vegas, Nevada, dell’ottobre 2017, con 59 morti (incluso il killer) e ben 851 feriti, avvenute al di fuori di un contesto scolastico. Ebbene, di tutte le carneficine scolastiche che si sono susseguite tra i fatti di Columbine (del 1999) e quelli di Parkland (del 2018), a voler menzionare soltanto quelle che contano più di 5 morti, negli archivi del FBI ce ne sono 9, per un totale di 98 vittime e 90 feriti, in meno di vent’anni. Ma ci sono tutte le altre, e basta una rapida ricerca su internet per rendersi conto che sono innumerevoli.

Non solo. Di mattanze studentesche simili, la storia americana è piena anche prima del 1999. Volendo, si potrebbe andare a ritroso fino alla prima metà del Diciannovesimo secolo. Ce n’è una, però, in particolare, che ha fatto da detonatore socio-culturale per una delle piaghe più controverse che affliggono gli Stati Uniti. Si tratta di quella messa in atto dal venticinquenne Charles Whitman a Austin, in Texas, il 1 agosto 1966. Dalla cima della torre dell’orologio del campus universitario della città, Whitman, dopo aver fatto fuori la madre e la moglie nelle rispettive abitazioni, sparò su civili inermi, uccidendone 17 e ferendone altri 31, prima di essere abbattuto a sua volta da due poliziotti.

Con Charles Whitman e la strage della Torre dell’Orologio – rievocata di recente anche da un bel documentario animato di Keith Maitland intitolato Tower – cultura e mondo dell’arte hanno iniziato a prendere coscienza di un fenomeno che avrebbe continuato a segnare in modo indelebile l’immaginario collettivo di una nazione, infiammando i dibattiti politici. Dapprima fu Bersagli di Peter Bogdanovich, nel 1968, che da un lato si ispirava agli eventi di Austin e dall’altra preconizzava di quasi cinquant’anni quelli di Aurora, visto che il climax del massacro del film si svolge proprio all’interno di un cinema. Poi, nel 1975, fu la volta di un film televisivo, La strage dell’orologio, dove un giovane Kurt Russell vestiva i panni del pluriomicida Whitman.

Andando a memoria, fu però Stephen King il primo a mettere al centro di un racconto uno studente che fa strage di compagni di classe e professori. Anche se il romanzo vide la luce solo nel 1977, Ossessione fu scritto proprio nel 1966, l’anno delle gesta di Charles Whitman. Si capisce come l’argomento fosse particolarmente sentito dallo scrittore, visto che lo mise al centro anche della short story Caino scatenato (contenuta nella raccolta Scheletri) e del più famoso Carrie, per poi ritrattarlo, seppur con esiti meno catastrofici, in Uscita per l’inferno, la cui storia curiosamente ricorda da vicino quella del Michael Douglas giustiziere disperato in Un giorno di ordinaria follia.

Da qualche anno Ossessione non viene più stampato. Una decisione voluta dallo stesso King, dopo che copie di questo suo libro furono rinvenute tra gli averi di un paio di questi giovani killer scolastici. È lui stesso a darne spiegazione in un breve saggio intitolato Guns, uscito in formato Kindle nel 2013, proprio durante la campagna per la riforma contro l’uso delle armi promossa dall’allora Presidente Obama. È un vero peccato, perché ciò che il cinema è riuscito finora a trattare in modo parziale e per lo più viziato dal coinvolgimento emotivo, nelle pagine di Ossessione emergeva in tutta la sua profondità e limpidezza.

Attraverso l’adozione di forme di autocensura, come quella di King, ma anche degli autori della serie documentaria Zero Hour (del 2004), che in televisione preferirono alleggerire la puntata dedicata al massacro di Columbine, anziché affrontare di petto il problema, si rischia di trasformarlo in tabù. Certo, affermare con convinzione l’assoluta estraneità della fiction a ciò che accade nella vita reale, è sempre più difficile. Ma un conto è attribuire colpe dirette, un altro è sposare la consapevolezza di come tra realtà e finzione ci sia ormai un inscindibile rapporto di influenze reciproche, impossibile da arrestare, per quanto cinico, ambiguo e pericoloso possa sembrare. In Finlandia, per esempio, il film estone Klass venne preso come prova per giustificare le stragi, così simili a quelle americane, nelle scuole di Jokela (nel 2007) e Kauhajoki (nel 2008). E che dire delle inequivocabili corrispondenze tra la sequenza onirica di Ritorno dal nulla, in cui Leonardo Di Caprio, vestito con un pastrano di pelle immagina di abbattere a colpi di fucile a pompa i suoi compagni di classe, e le dinamiche con cui è stata perpetrata la strage di Columbine? C’è davvero chi pensa che oscurando film come Natural Born Killers o Schegge di follia il problema verrebbe estirpato alla radice? Non sarebbe più utile utilizzarli a scopo educativo?

Dopotutto, non dovrebbe stupire se queste esplosioni di violenza inaudita, che coinvolgono giovani e giovanissimi, avvengono proprio nelle scuole. Senza dimenticare il peso sempre più massiccio che la variabile di internet e della globalizzazione virtuale delle immagini online ha nella formazione di un individuo, dopo la famiglia continua a essere la scuola il luogo in cui le future generazioni di lavoratori e agenti sociali crescono e si definiscono. L’aveva capito perfettamente, nel 1968, un visionario come Lindsay Anderson, che in Se… chiudeva la sua personale satira socio-politica, figlia della ribellione studentesca del periodo nei confronti delle istituzioni; istituzioni rappresentate guarda caso dal sadico rigore di un college esclusivo, con il protagonista Malcolm McDowell che guidava i suoi sodali compagni nello sterminio simbolico e iconoclasta, a raffiche di mitra ed esplosivi, di professori e studenti dal tetto dell’università.