“C’è stato un momento, all’inizio, in cui avremmo potuto dire di no. Ma chissà come c’è sfuggito. Faremo meglio la prossima volta”. È questa l’ultima frase pronunciata da Guildestern sul finale di Rosencrantz e Guildenstern sono morti, l’opera tragicomica di Tom Stoppard che nel 1990, adattata per il cinema, vinse il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia, una sorta di spin off postmoderno dell’Amleto di William Shakespeare.

Questa frase, che fin dalla prima volta che la sentii mi restò impressa nella memoria, me ne ha ricordata un’altra, che ho scoperto grazie alla poetessa Alejandra Pizarnik. Nella sua ultima lettera, inviata pochi giorni prima dalla morte all’amico poeta Miguel Otero Silva, Pizarnik chiude citando due versi di una poesia di Henri Michaux: “On n’a pas été des lâches. / On a fait ce qu’on a pu” (“Non siamo stati vigliacchi. / Abbiamo fatto quel che abbiamo potuto”). La poesia, del 1928, già nel titolo racchiude l’essenza della prospettiva che poi verrà ripresa dall’esistenzialismo prima e da Stoppard nel suo capolavoro poi: “Nausée ou c’est la mort qui vient?” (“Nausea o è la morte che si avvicina?”).

Guildenstern non fa che porsi domande, mentre Rosencrantz prende la realtà per quella che è. Non cerca di capire, di trovare un senso alle cose, tende a ridurre il potenziale mistico della realtà al fenomeno razionale e quindi condivisibile. Guildenstern al contrario, mentre il suo compagno osserva attonito, si incaponisce alla ricerca di un significato. Si potrebbe dire che Rosencrantz “si limita a osservare”, ma non è così, perché nell’osservare non c’è limite alcuno. Cercare di capire e accettare sono le due facce di una stessa medaglia, la stessa che apre la commedia e continua a cadere dallo stesso lato suscitando così le instancabili e ricorsive riflessioni di Guildenstern.

Il film è tratto da un atto unico che Stoppard scrisse nel 1964 e che poi trasformò in una pièce in tre atti che andò in scena per la prima volta due anni dopo, riscuotendo grande successo. In Italia fu allestita per la prima volta nel 1968, presso il Teatro Metastasio di Prato, con scene e costumi del grande Emanuele Luzzati. Il testo, che al pari dell’Amleto, offre un’enorme quantità di livelli di lettura, mette in scena la storia di Rosencrantz e Guildenstern, coppia di personaggi minori della tragedia shakespeariana, che vengono convocati dal re di Danimarca alla sua corte con il compito di aiutare Amleto, in realtà con lo scopo di scoprire se quest’ultimo sia davvero impazzito o stia solo fingendo.

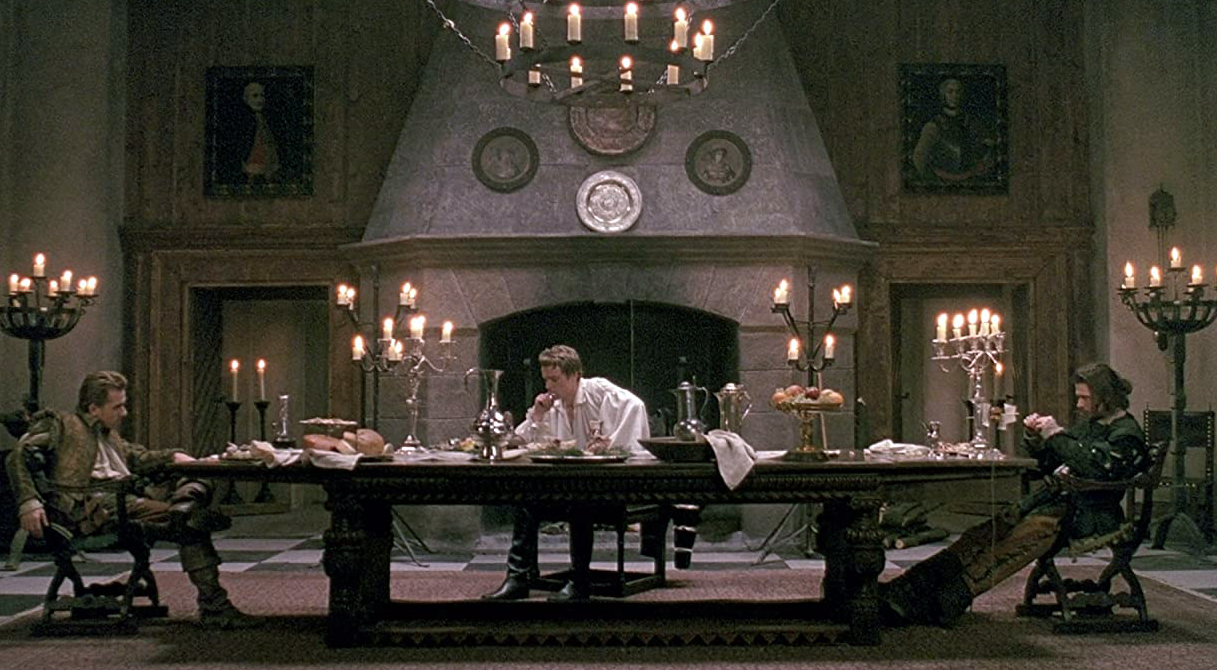

I grandi temi, già portati sul palcoscenico dalla famosa tragedia del 1600, vengono riproposti ed esplosi da Stoppard – nella versione cinematografica grazie all’ottima interpretazione dei giovani Tim Roth, nei panni di Guildenstern, e Gary Oldman, Rosencrantz – infittendo ancor più l’ordito dei riverberi filosofici e arricchendo la storia e il quadro psicologico dei personaggi con il pensiero dei successivi trecento anni di riflessione, ammiccando al teatro dell’assurdo di Samuel Beckett e mescolandolo all’esistenzialismo di Albert Camus e Jean-Paul Sartre, ma anche alla filosofia di Ludwig Wittgenstein e Martin Heidegger.

Nel film ci si interroga sul tempo, sulla memoria – intesa come progressiva definizione del sé e della propria esistenza, sul destino, sulla realtà e sulla verità, sul dubbio e sulla certezza, sulla presenza e sull’attenzione (il Da-Sein di Heidegger, l’esserci), sulla rappresentazione della propria vita, sulla maschera che indossiamo, e ultimo ma non ultimo sull’autodeterminazione, sul libero arbitrio e sulla libertà, ovvero sull’essere a tutti gli effetti padroni della propria esistenza. La riflessione sul ruolo dell’attore, dell’autore-demiurgo e del personaggio si mescola a quella sul senso della nostra vita e il tutto finisce per apparire come un sogno grottesco, una visionaria lezione di filosofia, in cui ci immedesimiamo nei due poveri personaggi qualsiasi, Rosencrantz e Guildenstern, l’uomo comune, che pure è – e vuole essere – unico e speciale, almeno finché non si tratta di morire. In quel caso, infatti, come ultimo tentativo di avere salva la vita, Guildenstern cerca di appellarsi all’insignificanza della sua morte e di quella di Rosencrantz rispetto agli equilibri politici del mondo, ma il capocomico (Richard Dreyfuss) della compagnia di attori che così come in Amleto compare qui, nella veste del boia, gli fa notare che tutto ciò che conta è che loro sono Rosencrantz e Guildenstern e che devono morire.

Il tema della parola che nomina, del nome che battezza conferendo un’identità e separando dal mondo l’individuo è centrale in tutta l’opera, così come quello del riconoscimento che sancisce l’identità e l’esistenza. “Siamo stati convocati da un messaggero che ha detto il nostro nome. Per questo siamo in viaggio”, dice Guildestern nel primo atto, ma ben presto lo stesso Rosencrantz quando deve presentarsi alla compagnia di attori si confonde e si presenta come Guildenstern, e poco dopo anche i reali non fanno che invertire le loro identità, a riprova del fatto che per loro non hanno alcuna importanza.

I due ci appaiono per la prima volta mentre attraversano una foresta e la commedia termina mentre sono su una barca in mezzo al mare, dove troveranno la morte. Questo movimento attraverso i paesaggi è un topos ricorrente, dalla Divina Commedia dantesca fino all’ontologia esistenziale di Heidegger, che indica in particolare una forma di essere cosciente chiamata a confrontarsi con temi quali la morte – ossessione nevrotica cardine della comicità degli ultimi decenni – e il dilemma-paradosso della relazione con gli altri, quando l’esperienza della propria esistenza è incondivisibile. Heidegger per nominare la correlazione tra l’esserci, l’essere e la verità, “ciò che non è più nascosto”, conia il neologismo “Lichtung” (la schiarita – da “Licht”, luce, e da “lichten”, diradare, rendere leggero, libero), che descrive appunto la luminosità improvvisa che può cogliere un viandante che da un fitto bosco sbuca in una radura che gli permette di vedere qualcosa di più ampio, il bosco stesso ma dal di fuori, un paesaggio molto più vasto e vario di quello che invece percepiva in mezzo agli alberi. La Lichtung non rappresenta una condizione statica, ma un cambiamento, un chiaroscuro, una condizione caratterizzata dal diradarsi e dall’alleggerirsi: affinché l’ente possa essere visto, è necessario concedere spazio alla sua apparizione.

Heidegger, dicendo che la verità è ciò che non è più nascosto, sembra restare all’interno del dominio dell’Amleto. Una volta che la strage di corte sarà terminata e arriveranno gli ambasciatori inglesi per annunciare che Rosencrantz e Guildenstern sono appunto morti, credendo sia una questione fondamentale, Orazio dirà che su tutto quello che è accaduto – intrighi, menzogne, parole che distorcono il mondo e la nostra percezione di esso – ora potrà dire la verità. Nella sua penultima battuta questo personaggio allora ci ricorda, così come farà poi il capocomico in Rosencrantz e Guildestern sono morti, un altro tema portante – che verrà ripreso da molti altri, tra cui Pirandello a Bergman – ovvero la vita come teatro: storie di sesso, desiderio, amore, violenza, azioni innaturali, assassinii casuali, decisioni occasionali, morte e dolore, provocato per perfidia o per “causa maggiore” e tranelli falliti, che per ironia della sorte si ritorcono contro chi li ha orditi. E su tutto questo un narratore che pretende di dire la verità.

Stoppard maneggia questi concetti dal peso specifico vicino a quello della ghisa con sapiente ironia, alleggerendoli appunto, ma senza mai svalutarli. Con la sua storia sembra volerci suggerire che l’unico scenario in cui può esistere un significato e un senso è quello del sovrannaturale, ovvero della nostra stessa esperienza, unica e irripetibile; che per quanto ci sforziamo di essere liberi non lo siamo e che il destino non è altro che una violenza arbitraria nata da un fraintendimento. In tutto ciò si scontra una visione determinista contro una visione non determinista. Il personaggio è un motore che agisce e che inserito in un contesto particolare si lascia osservare e descrivere. È dotato solo apparentemente di libero arbitrio, perché le condizioni esterne che subisce sfuggono al suo controllo.

“I colori rosso, blu e verde sono reali. Il colore giallo è un’esperienza mistica condivisa da tutti!”, dice ancora Guildenstern, ma potrebbero averlo detto Johann Wolfgang von Goethe, Vasilij Kandinskij o Fedor Dostoevskij, che era ossessionato dal giallo. Guildenstern parla come in trance, come se gli affiorassero alla bocca i pensieri che gli esseri umani hanno pensato fino a quel momento, andando a creare una psiche collettiva, simile a quella ricreata da Brit Marling in The OA. L’esperienza mistica, però, si assottiglia sempre di più mano a mano che viene divisa e condivisa, diventando a mano a mano più reale e superficiale fino a scomparire, ad apparire all’esperienza comune minimizzata nella sua potenza rivoluzionaria, razionalizzata, smontata, ridotta. L’unicorno, il daino bianco, caro a un luogo filone di artisti (da Charles Dickens a David Lynch), appare allora come un cavallo a cui qualcuno ha tirato una freccia in fronte.

Rosencrantz e Guildenstern non sanno dove stanno andando, ma hanno fretta di arrivare e l’ordine è di non fare domande. Sta succedendo qualcosa ma loro non ci sono, eppure sono necessari. La loro storia è la storia di ciascuno di noi, la storia è dei personaggi secondari. Stanno andando incontro alla morte, al loro unico possibile destino. “Siamo stati scelti per poi essere abbandonati, per cercare la nostra strada”, suggerisce Guildenstern, ma la loro strada è già tracciata. Eppure fino all’ultimo Guildenstern continua a sperare, suggerendo che probabilmente è stato proprio all’inizio il momento che li ha segnati, il bivio che hanno imboccato, sbagliando, come soprappensiero. E la vita sembra proprio questo, in azione distratta, casuale, compiuta in sogno, che porta al dolore, riverberano così le famose parole di Amleto nella mente di Guildenstern: “Morire – dormire – sognare, forse”.

L’unica verità possibile, la coincidenza e l’unità sono allora solo nella morte. Gli unici che appaiono liberi, avendo la possibilità di vivere numerose morti, sembrano gli attori, che attraversano la vita come interpreti, prendendo tutto e niente sul serio, cogliendo le opportunità che offre il caso, improvvisando, liberi dall’identificazione con una sola e rigida identità. Così, per loro, ogni luogo è casa e dunque non sono mai in viaggio. Ma così non c’è più nessun enigma, nessuna dignità, solo pornografia, lamenta Guildenstern, ma anche il viaggio è illusione, l’unica cosa che resta reale è la morte, che può essere trascesa, forse, solo dall’arte.