È una corda sempre tesa il desiderio. Ci muove, ci lascia nell’urgenza. Nasce nella relazione, nel linguaggio e nell’alterità. Non desideriamo cose e persone solo per se stesse, ma per i significati che di volta in volta assumono nella società e nella nostra esistenza. Tanto che oggi, molto di ciò a cui aneliamo più che un riflesso della nostra vita interiore è alimentato dalle ambizioni e dalle fantasie di coloro che ci circondano, come una sorta di contagio. È un tentativo di inseguire gli altri, di farci vedere da loro, di sentirci apprezzati. Mi sembra che spesso si concentri soprattutto lì il desiderio ultimo a cui ambiamo oggi: nel soddisfare un disperato bisogno di tenerezza, di consolazione, di sapere che andrà tutto bene e che, se non lo farà, almeno non saremo soli; di amare e ed essere amati, di avere la possibilità di farlo, di essere visti, davvero. Facciamo fatica ad ammetterlo, cresciuti come siamo nella cultura individualista del neoliberismo, ma forse riusciamo a formularlo, anche solo sottovoce, almeno quando siamo soli con noi stessi, in quei momenti in cui la corda del desiderio si tende e ci strattona di più. È una speranza che ci sottomette, ci fa attraversare ogni confine. Trasforma la nostra vita come fa con quella di William Lee – l’alter ego dello scrittore statunitense William S. Burroughs –, protagonista di Queer, l’ultimo film di Luca Guadagnino, presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2024 e ora disponibile anche in streaming su MUBI.

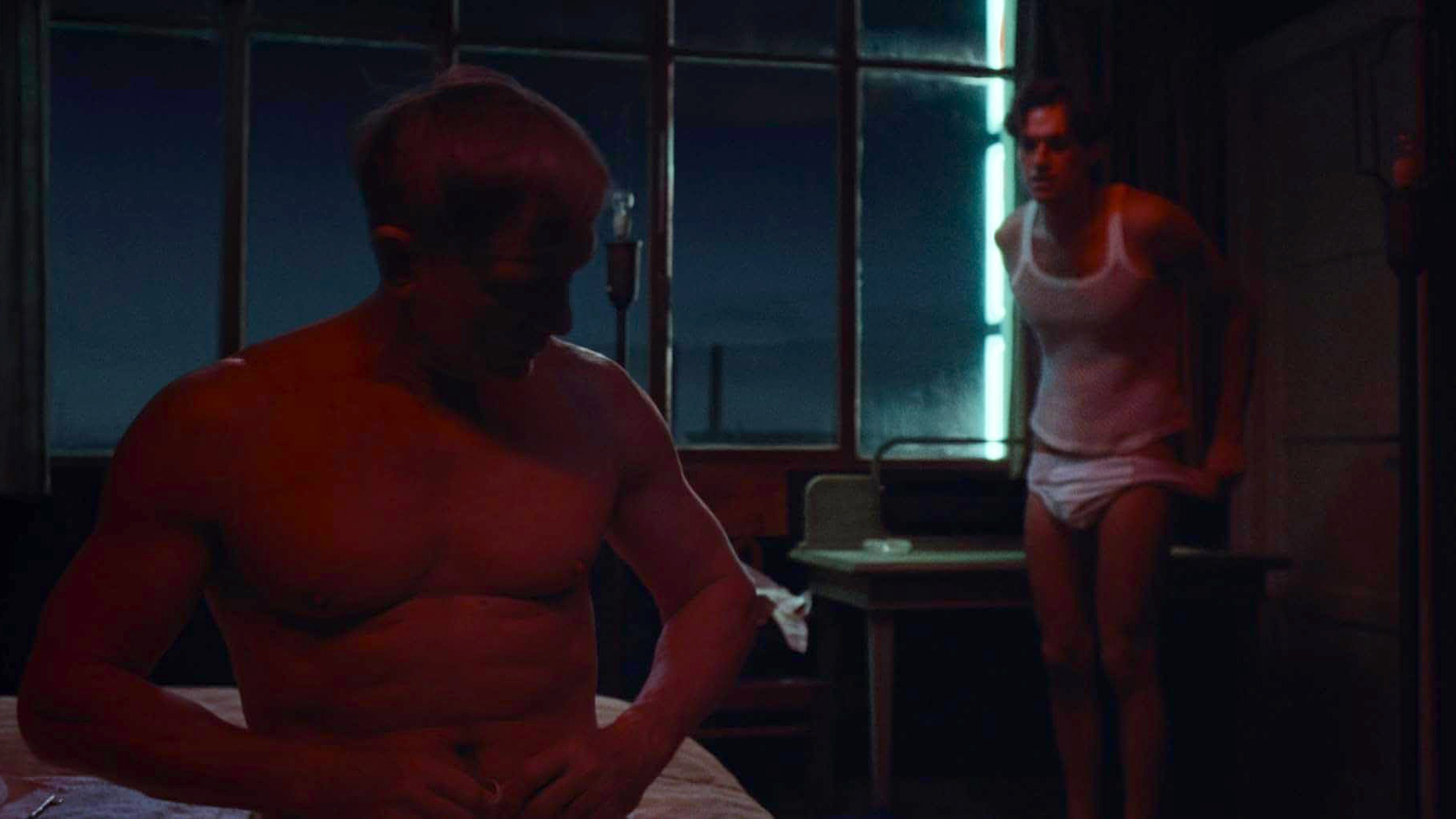

Ambientata nel Messico degli anni ‘50, la storia segue Lee – portato sullo schermo da un magnifico Daniel Craig –, che si trova in un limbo esistenziale dopo essere fuggito dagli Stati Uniti a causa di problemi legati alla droga e a guai con la giustizia. Nel tentativo di disintossicarsi, Lee si rifugia in un’esistenza fatta di noia, disillusione e tentativi di connessione umana, fino a quando il desiderio non si impossessa delle sue azioni, dei suoi pensieri, e sviluppa un’ossessione per un giovane americano di nome Gene Allerton – interpretato da Drew Starkey –, bello e distaccato. Lee cerca disperatamente di instaurare un rapporto affettivo e sessuale con lui, ma ne nasce una relazione complessa fatta di dipendenza affettiva e manipolazione emotiva, ambigua, a tratti reciproca, altri univoca.

Il film esplora la solitudine, l’ossessione erotica, l’alienazione sociale e la dipendenza da sostanze, mostrando un uomo consapevole del suo fallimento e del suo isolamento, ma incapace di rinunciare al desiderio di fuga e di contatto umano. A differenza dell’immagine romantica della Beat Generation che esaltava la libertà e il viaggio come ricerca spirituale, Burroughs prima e Guadagnino poi mostrano in Queer un lato cupo, ironico, disperato e grottesco dell’esistenza marginale. Il regista ha scelto di affrontare questa storia consapevole del rischio di trasformare in cinema una materia letteraria che parla di desiderio, colpa e alienazione, restituendo con delicatezza e crudezza il senso di vuoto frenetico che permea l’opera originale. Un progetto che ha richiesto anni per essere realizzato, sia per ragioni produttive che per la sensibilità necessaria a trattare un materiale così personale, ma che aveva posto il primo seme già dalla prima lettura del romanzo, a diciassette anni. Queer, però, si inserisce pienamente nella poetica di Guadagnino, che ha già mostrato attenzione per storie di desiderio, marginalità e passaggi esistenziali, come in Call Me By Your Name e Bones and All. Tuttavia, Queer è un’opera più ruvida e inquieta, che evita la nostalgia romantica e mostra la dipendenza come meccanismo di sopravvivenza in un’esistenza segnata dalla fuga e dall’impossibilità di appartenenza. “Cos’è il mio Queer? È una domanda difficile a cui rispondere. Posso dire che mi sembra un gesto pittorico, no: la visualizzazione cinetico-pittorica di uno stato d’animo che conosco e che comprendo e che credo ci appartenga. Uno stato d’animo molto doloroso o addirittura, diciamo così, terminale. Cioè l’idea che essere umani significa essere, alla fine di tutto, soli”, ha detto Guadagnino.

Il romanzo omonimo di Burroughs nacque in un periodo di grande crisi personale e di trasformazione, tanto da diventare una testimonianza preziosa del rapporto tra sofferenza, marginalità e creazione artistica. Nei primi anni ‘50, Burroughs, che faceva già uso regolare di eroina ed era coinvolto in piccole attività criminali, viveva a Città del Messico per sfuggire a problemi legali negli Stati Uniti. Qui, nel 1951, durante una serata di ubriachezza, sparò accidentalmente alla moglie Joan Vollmer tentando un gioco ispirato a Guglielmo Tell, in cui cercava di colpire una mela che la donna teneva sulla testa, uccidendola con un colpo di pistola. L’evento, che lui stesso definì come il trauma che lo spinse a diventare scrittore, segnò inevitabilmente il momento in cui la sua vita privata e la sua urgenza letteraria divennero inestricabili. Burroughs si ritrova così da solo, devastato dal senso di colpa, consapevole di aver perso quella che considerava la persona che lo teneva ancorato alla realtà. È in questo stato di isolamento e dolore che inizia a scrivere Queer, tra il 1951 e il 1953, subito dopo aver terminato Junkie, il suo primo romanzo incentrato sulla tossicodipendenza. Il libro non fu pubblicato subito: per l’epoca, il contenuto esplicitamente omosessuale e le descrizioni di desiderio verso un altro uomo erano considerate non solo scandalose ma anche potenzialmente perseguibili dalla legge. Nell’edizione italiana il titolo viene prima tradotto con Diverso, poi con Checca, poi recupera l’originale, Queer, che nell’accezione di Burroughs, al contrario di oggi, più che un’identità rappresenta una postura, un determinato modo – anarchico e dirompente, potremmo dire – di stare al mondo, di guardarlo, di deviarne dalla traiettoria. Burroughs stesso si sentiva in imbarazzo per il testo, definendolo “indifendibile” e troppo intimo per l’epoca. Per più di trent’anni, Queer rimase un manoscritto chiuso in un cassetto. “Perché volevo fare una cronaca così precisa di quei ricordi estremamente dolorosi, spiacevoli, laceranti? Junky l’ho scritto io, ma in Queer ho la sensazione di essere stato scritto”, dice nell’introduzione alla prima edizione del libro. “Appena una cosa viene scritta, perde il potere della sorpresa, proprio come un virus perde il vantaggio quando un virus più debole ha creato anticorpi pronti a reagire. Così, mettendo per iscritto la mia esperienza, ottenevo una certa immunità da altre pericolose avventure dello stesso genere”.

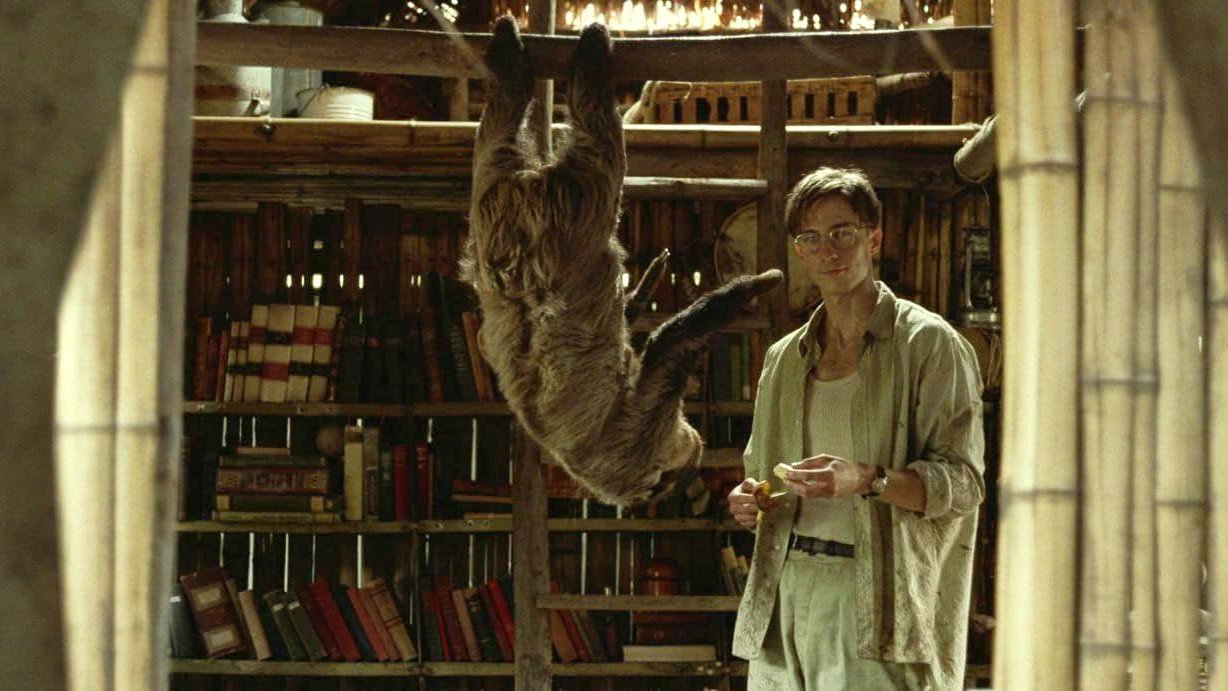

In Queer Lee è disintegrato, disperatamente bisognoso di contatto umano. Quando si fa, la droga lo calma, si stende sul letto, sta come in una camera stagna. Quando smette, quello che l’eroina blocca come una diga straborda, fuoriesce: la frenesia, la carica sessuale, gli eccessi emotivi, che diventano anche la normale conseguenza dei tentativi di disintossicarsi. In uno dei suoi momenti di lucidità, Lee decide di partire per l’Ecuador alla ricerca di una droga misteriosa, lo yagé, che sarebbe in grado di conferire a chi la consuma doti di telepatia. La sua vera ambizione, come capirà la sciamana da cui arrivano nella giungla, è farsi strada nella mente impenetrabile di Allerton, a cui chiede di accompagnarlo.

Lo yagé, d’altronde, è conosciuto con molti nomi diversi, che variano in base alla lingua, al contesto culturale, all’uso spirituale o alla tradizione etnobotanica. Forse più di quattrocento parole esistono per indicarlo. Il nome più diffuso, “ayahuasca”, deriva dal quechua, dove “aya” significa spirito o morto e “huasca” significa liana o corda, quindi “liana degli spiriti”; ma in Colombia e in alcune regioni dell’Ecuador viene chiamata “yagé” “yajé” proprio come in Queer, dove quando Lee e Allerton incontrano la sciamana nel tentativo di assumere questa sostanza sperimentano un viaggio psichedelico che gli fa letteralmente vomitare i propri cuori – o almeno credere di farlo –, per poi intrecciarsi tra loro in un modo primitivo e trascendentale, in cui il corpo è solo tramite, non agente. Lo yagé rompe le dualità tra coscienza e inconscio, tra io e non io, tra persona e non persona, tra loro e il mondo. “Dai me amor, dai me luz, dai me força”, intonano in alcune cerimonie sciamaniche. Dammi l’amore, dammi la luce, dammi la forza, sembra pregare e invocare anche Lee, nel suo percorso. Non a caso la stessa ayahuasca, per essere composta, ha bisogno non solo di un’altra pianta, ma di essere trattata dall’essere umano attraverso il fuoco e l’acqua. Le fonti dell’amore, della luce e della forza che ci dà vita appunto. “Queste piante sono esseri forniti di una coscienza, e dunque un’intelligenza e una memoria vegetale, che conosce l’evoluzione dell’universo sin dall’inizio, forse fino alla fine. Ammesso che una fine ci sia e che inizio e fine non coincidano”, scrive lo psichiatra anarchico Piero Cipriano in Ayahuasca e cura del mondo. Se gli indigeni la utilizzavano per curare emozioni, violenze, malattie, oggi gli occidentali la ricercano per espandere la coscienza o per motivi spirituali, spinti dall’io ipertrofico dei nostri tempi. Bisogna farlo morire, quell’io. “È la missione di queste piante sacre. Aiutare a morire, aiutare a trasformarsi. Far morire una parte di sé, per rinascere su altre basi,” continua Cipriano.

Queer è un esorcismo di tutte le voci che ci abitano la mente, delle paure, delle disperazioni, delle frenesie che ci scuotono. Il desiderio ci illude, ci espone, ci umilia persino. Mette in crisi il nostro io, abituato a essere costantemente appagato. Eppure è in quell’esperienza – o ancora meglio nella sua possibilità – che siamo più vivi: nel vuoto tra ciò che vogliamo e ciò che, forse, non possiamo avere. Desiderare è accettare di essere attraversati, abitati da un’assenza, trasformati da un’ipotesi. È lasciare che qualcosa ci chiami senza sapere se risponderemo, né come. Lee ha risposto, risponde ogni volta, sembra desiderare gli estremi dell’amore, sorprendenti e infiniti, senza ostacoli, senza pregiudizi, come fosse la sua più intima essenza. Potremmo provarci anche noi: a essere l’uno e l’Altro, uniti e divisi al tempo stesso.

“Queer” è disponibile in streaming su MUBI. Iscriviti qui per guardarlo gratis e ottieni 30 giorni di prova.

Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom