C’è un toro nero, giovane e bellissimo. Entra nell’inquadratura come una divinità antica, emerge dal buio con le sue corna bianche e ampie che sembrano disegnare nella notte la curva della luna crescente. Da sempre quella figura affascina l’uomo: il Minotauro, i templi le cui piante riproducevano il muso di una vacca, i culti mediterranei che legavano la fertilità alla potenza del toro. Guardandolo, si ha la sensazione che la nostra attrazione per lui sia inscritta nei geni, che il suo corpo muscoloso, la sua testa possente, racchiudano la sintesi di un archetipo che non riusciamo a smettere di evocare. Poi a quel toro giovane se ne sostituisce un altro: vecchio, ferito, destinato al sacrificio. La sua presenza ricorda quella paura atavica che tutti portiamo dentro, la consapevolezza che il male prima o poi arriverà, e che non ci sarà scampo.

Albert Serra, cineasta catalano, nel documentario Pomeriggi di solitudine – che verrà proiettato sabato 6 settembre a Milano al Cinema Godard di Fondazione Prada e a cui seguirà una conversazione col regista – non racconta la corrida come cronaca o folklore, ma come mito e rito. Al centro del film c’è il giovane torero peruviano Andrés Roca Rey, affascinante e carismatico, uno dei più acclamati matador contemporanei. Serra lo segue dentro e fuori dall’arena: durante la vestizione, l’attesa, la tensione del viaggio in pullman, fino allo scontro col toro. E quello che emerge non è soltanto la rappresentazione di uno spettacolo controverso, ma la messa in scena di una danza con la morte.

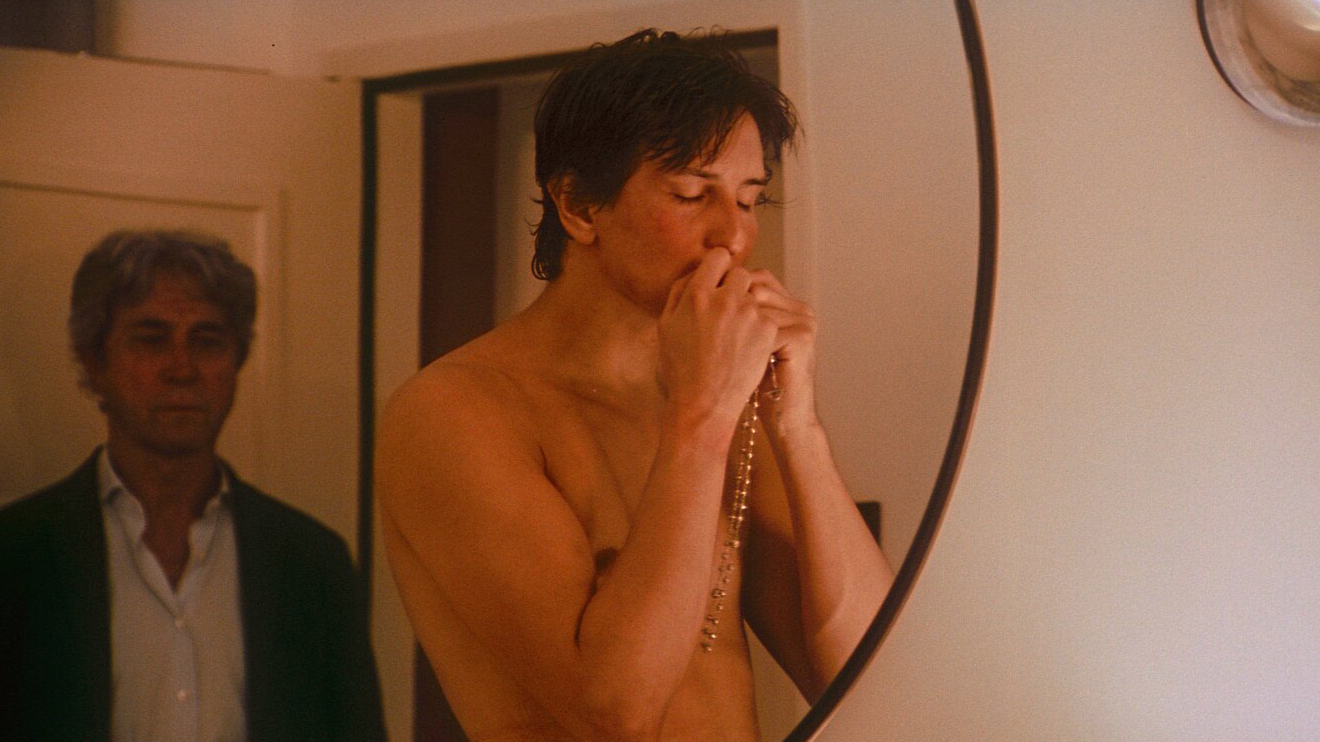

La vestizione del torero così appare come un rito sensuale, quasi nuziale. Serra indugia sui dettagli del Traje de Luces, “l’abito di luci”, che brilla di paillettes e fili d’oro. Un bolero ornato, una camicia bianca, pantaloni attillati, la montera, le calze rosa. E guardandolo mentre si infila e viene aiutato a infilarsi prima i collant e le calze, poi i pantaloni strettissimi, venendo sollevato come un bambino, e poi quando tutti i lacci, i bottoni e i fiocchi vengono stretti, sembra davvero che si stia preparando per qualcosa di irrimediabile. Come se, una volta indossato tutto quel bendidio di vestiti, una volta bardato, non ci fosse più ritorno, ma solo l’avanzare verso la morte. Non a caso, il termine italiano “bardare” deriva dalla voce spagnola “barda”, che a sua volta proviene dall’arabo “bardah”, e si riferisce a un tipo di sella o finimento, soprattutto per uso bellico. Di conseguenza, “bardare” significa originariamente munire un cavallo di finimenti e, per estensione, guarnire con ornamenti vistosi o eccessivi, sia un oggetto che una persona.

La contraddizione è potente: quell’abito è femminile, fragilissimo, fatto di ricami e seta, eppure deve contenere un corpo che si propone come simbolo di virilità assoluta. Serra filma il gesto della vestizione come se fosse un’arte performativa, come se il matador stesse trasformando se stesso in un personaggio che non potrà più abbandonare. La pelle nuda avvolta nelle calze rosa stride con l’immagine del dominatore, e questa tensione visiva è forse il cuore stesso del documentario: la virilità non è mai pura, ma un travestimento, un costume che tradisce fragilità e ferite che continuano a sanguinare, che non si rimarginano.

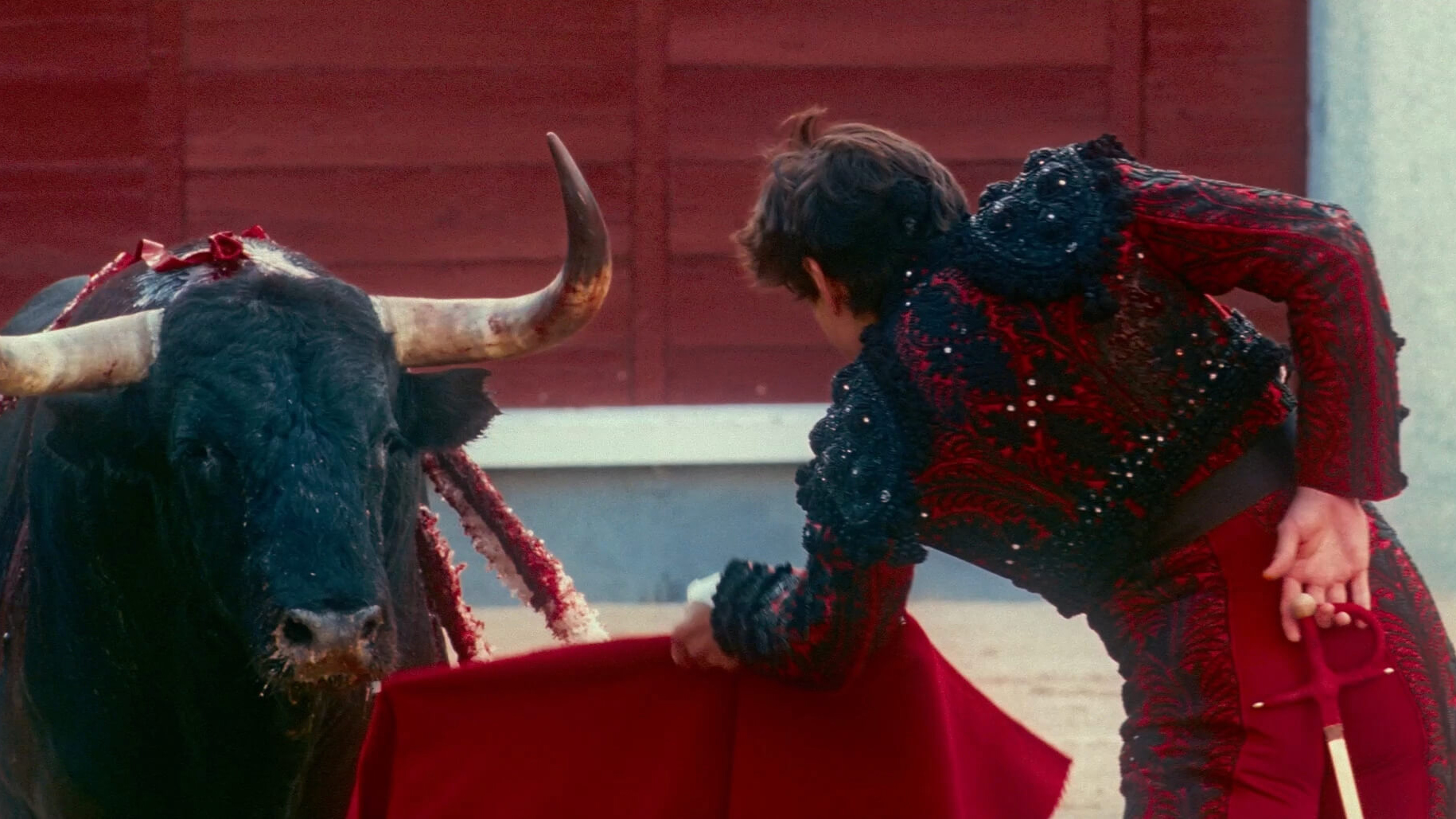

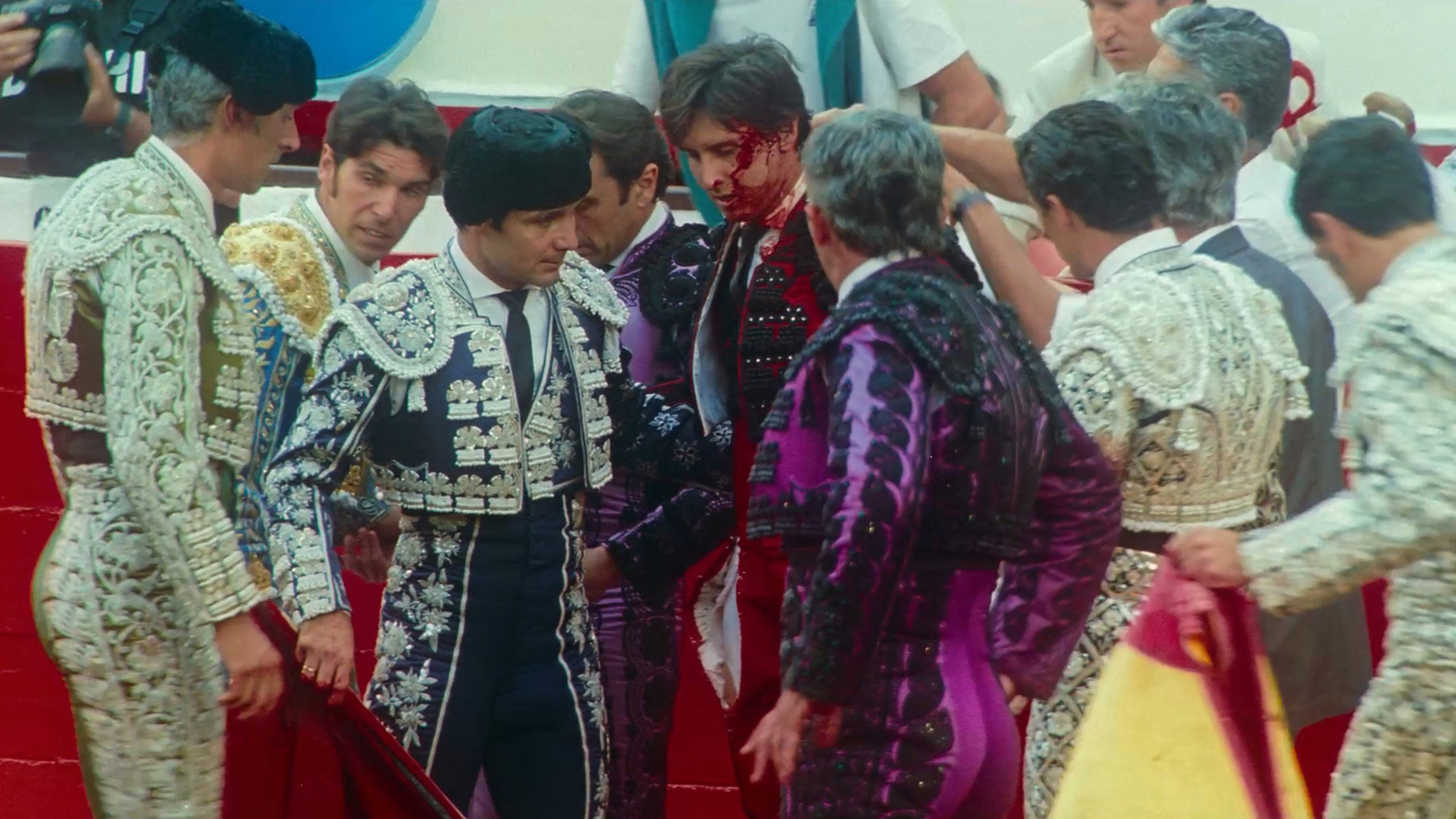

Una volta entrato nell’arena, il torero mette in scena la morte come spettacolo. Tutto è coreografato: le gambe tese, il busto inarcato, la muleta che nasconde la spada. I suoi movimenti sembrano quelli di un amante, e la vicinanza al toro ricorda un abbraccio erotico. Eros e Thanatos diventano la stessa cosa: mentre attira l’animale verso di sé, il matador sembra guardarlo come se stessero facendo l’amore. In preda a una sorta di trance. È barbaro? È barbaro. È una mattanza trasmessa in diretta, un sacrificio cruento in cui il protagonista è il sangue. Eppure è incredibilmente affascinante. Serra non lo nega: filma questa danza macabra, violenta, erotica, con un’attenzione estatica, restituendo la trance in cui sembra cadere il torero. Il pubblico esulta mentre il toro agonizza e viene trascinato via, lasciando sulla sabbia una scia di rosso. In quel momento si ha la sensazione di assistere a un rito collettivo in cui un solo uomo si carica addosso le paure ancestrali di tutti. Tutti contro uno, e quell’uno è il toro. Ma c’è un dettaglio che Serra non dimentica: ogni tanto, raramente, il toro vince.

Se la vera arte è quella che comporta un rischio, oggi l’arte è morta. Il torero, invece, non ha paura di sporcarsi di sangue, mette in gioco la propria vita a ogni gesto. In un’epoca in cui il pericolo è simulato, addomesticato, l’unico spettacolo autentico rimasto è forse proprio la tauromachia. Ma la domanda etica si impone: a che prezzo? È accettabile chiamare arte una carneficina? Il documentario non dà risposte, mostra. Serra lascia che gli spettatori e le spettatrici decidano se quell’attrazione nasce dalla curiosità atavica e voyeuristica per il proibito o per una passione, una tensione verso l’assoluto, l’eterna lotta dell’essere umano con la natura, agghindata in una forma squisitamente estetica e culturale, religiosa. Nel frattempo, è di pochi giorni fa la notizia della morte di un giovane torero portoghese, Manuel Maria Trindade, tragedia che ha riacceso il dibattito, perché, come spesso accade, finché muoiono solo i tori va tutto bene. Ma quando muore un essere umano tutto cambia.

La forza del film è nel contrasto tra l’arena e l’esterno. Roca Rey, quando non indossa il costume, non ha nulla del guerriero virile che incarna sul palco. Ha un viso sfuggente, nervoso, quasi adolescenziale. Sembra più giovane della sua età, e porta negli occhi una profonda inquietudine. Tutti lo adulano, commentano i suoi gesti, ma lui continua a chiedersi come faccia a non farsi male. Prega la Madonna delle Stelle, ripete che è solo fortuna. Vive come un miracolato, sospeso tra la vita e la morte. C’è una scena in cui un picador gli dice: “Hai ucciso quei due tori con onestà”. È una frase che rivela la logica interna del rito: non basta uccidere, bisogna farlo bene, con onore, con estetica. La morte diventa una questione di stile. Una magia. Un rito appunto. Come è sempre stata in antichità. Un sacrificio. Per chi? Per cosa? Su quale altare?

Il titolo Pomeriggi di solitudine non è casuale. Non si riferisce infatti soltanto alla condizione del torero nell’arena, circondato da migliaia di spettatori ma solo davanti all’animale. È anche la solitudine di chi convive ogni giorno guardando in faccia la morte, da chi si stringe nel suo abito di luci e lustrini. I pomeriggi che Serra filma sono lunghi, immobili, carichi di attesa. Ci sono i viaggi, le pause in cui il torero guarda fuori dal finestrino senza dire niente, chiede se si può spegnere la luce, ma non si può, i momenti in cui sembra dimenticare il suo stesso ruolo, in cui pensa, sorride, in cui guarda dentro se stesso e sembra rivivere la corrida, o forse no. “Sono pomeriggi che fanno la differenza”, dice un altro picador in auto. Ed è vero: sono pomeriggi in cui accade qualcosa di enorme, in cui un uomo si trasforma in simbolo, e un animale innocente diventa vittima sacrificale. Senza alcuna pietà. E ci si chiede, davvero abbiamo bisogno, vogliamo, tutto questo?

Guardare questo film significa oscillare continuamente tra repulsione e attrazione. La corrida è crudele, sanguinaria, violenta, eppure ha qualcosa di magnetico, come una danza, o un rituale. In cui l’attenzione tra due elementi è alla sua massima intensità. Forse perché ci costringe a confrontarci con ciò che cerchiamo sempre di rimuovere: la morte. Serra ci mette davanti all’impossibilità di sfuggire al richiamo del sangue, al fascino del rischio, all’ebbrezza del coraggio, e sì, anche all’aggressività e alla violenza, al bisogno di vedere rappresentato ciò che ci spaventa di più, qualcuno che combatta i nostri demoni. I tori non si arrendono mai, dice qualcuno nel film. E questa ostinazione – che è la stessa del torero – ci commuove. Impossibile non empatizzare con l’animale, eppure è impossibile anche non empatizzare con il torero, che sembra posseduto, vittima di qualche antico incantesimo. Non importa cosa succederà, lui continua a entrare nell’arena, nonostante un’enorme paura, se la pone di fronte, la guarda, la sprona, la provoca, e per vincerla deve sembrare molto più forte di quello che è, molto più grande di quello che è, immortale. E forse è quello che tentiamo di fare tutti noi, nel nostro piccolo. Come il matador: gambe tese, busto inarcato, è tutta questione di postura quando si tratta di affrontare il terrore. Come se bastasse una posa per domare l’indicibile che ci portiamo dentro. Forse dovremmo imparare a farlo anche noi, senza sacrificare nessuno, senza infliggere violenza, trovando il coraggio di affrontare la nostra arena interiore a mani vuote.