Ci sono dei sodalizi cinematografici particolarmente fortunati, tanto da rimanere fissati nella storia e non necessitare più nessuna messa in discussione. Del cinema d’autore italiano, in particolare quello tra gli anni Sessanta e Settanta, successivo alla fase neorealista e non ancora decollato sul disimpegno totale delle decadi successive – escluse alcune eccezioni – si ricordano alcune coppie di registi e attori che si sono trasformate in icone insostituibili e intoccabili. Chi si sognerebbe mai di azzardare l’ipotesi che la collaborazione tra Marcello Matroianni e Federico Fellini si poteva evitare o che Monica Vitti e Michelangelo Antonioni potevano pure farsi gli affari loro e lasciar perdere tutta quella storia del Ciclo dell’incomunicabilità. La ricezione contemporanea di questi felici incontri rimane sospesa in un limbo del giudizio in cui, trascorsi sufficienti anni da quella fase storica e dimenticate molte delle questioni sociali e politiche che all’epoca erano in ballo anche nel mondo del cinema, ci limitiamo semplicemente a godere dell’indiscusso valore estetico di questi momenti. Oltre a sperare che magari il cinema italiano ritorni a essere così prolifico, crogiolandoci in un banale quanto lecito senso di Weltschmerz verso un presente ingiusto. Tra le varie unioni propizie, di sicuro una delle più riuscite è quella tra l’attore Gian Maria Volonté e il regista Elio Petri, degni entrambi di una posizione d’onore in questo club esclusivo di miti che vanno a braccetto.

A contribuire alla narrazione leggendaria del personaggio Gian Maria Volonté, oltre alla sua carriera come attore, senza dubbio c’è anche una componente biografica che lo rende predisposto in modo particolare a quell’alone di mistero e dannazione che lo hanno sempre contraddistinto. Nato povero e disgraziato (il padre era morto in carcere quando lui era adolescente), entra all’Accademia d’arte drammatica di Roma dopo anni di peripezie in giro per l’Italia e alcune esperienze teatrali. Come da ineccepibile copione di un commovente biopic sul riscatto sociale di un giovane talentuoso, Volonté si fa notare subito nell’ambiente della recitazione. La prima interpretazione che riesce a dargli risalto come artista probabilmente è quella da protagonista in un riadattamento teatrale de L’idiota di Dostoevskij: dalla metà degli anni Sessanta in poi comincia la vera e propria ascesa di questo personaggio, una scalata che va di pari passo con l’affermazione non solo professionale ma soprattutto caratteriale. Gian Maria Volonté, infatti, non è proprio un professionista facile da gestire per i produttori cinematografici, dal momento che non si risparmia proteste e manifestazioni affiancato da amicizie piuttosto schierate come Franco Piperno e Oreste Scalzone (tutti in vista durante lo sciopero contro la censura de Il Vicario). Dunque, di pari passo con il percorso artistico, si delinea anche una vita fuori dalla dimensione lavorativa che si afferma attraverso una selezione piuttosto meditata dei ruoli da interpretare. A detta di Marina Cicogna – produttrice cinematografica che vanta un nome che prosegue all’infinito con vari titoli nobiliari – Gian Maria Volonté avrebbe declinato l’offerta di lavorare al suo Metti, una sera a cena con una risposta stracolma di autocoscienza come “Io i film borghesi non li posso fare”.

Impegno politico, impegno lavorativo, un viso inconfondibile, una mimica iper-espressiva, un carattere abbastanza forte da consentirgli di essere attore ma anche creatore delle sue stesse parti. È un ritratto perfetto, un misto di elementi che si incastrano a dovere per tracciare il profilo del Mostro Sacro che rimane nella storia per essere celebrato all’unisono negli anni a venire. Per aggiungere un altro po’ di sostanza alla carriera già ben delineata di Gian Maria Volonté, arriva quindi la collaborazione provvidenziale con Elio Petri. Il regista romano ha decisamente un debole per la scrittura di Leonardo Sciascia – passione non difficile da condividere, peraltro – e questo suo pallino narrativo si mette in pratica con il primo film che vede come protagonista Volonté, A ciascuno il suo. È l’inizio di questo famigerato sodalizio artistico, che è sì un duo, ma anche un quartetto, se consideriamo il contributo dello sceneggiatore Ugo Pirro e quello più indiretto di Sciascia. Un connubio di mafia, assassini di dongiovanni, Sicilia vecchio stile e zoommate disturbanti, il film di Petri è un ottimo inizio per una collaborazione fruttuosa. E infatti, il film successivo non fa che confermare questo presagio.

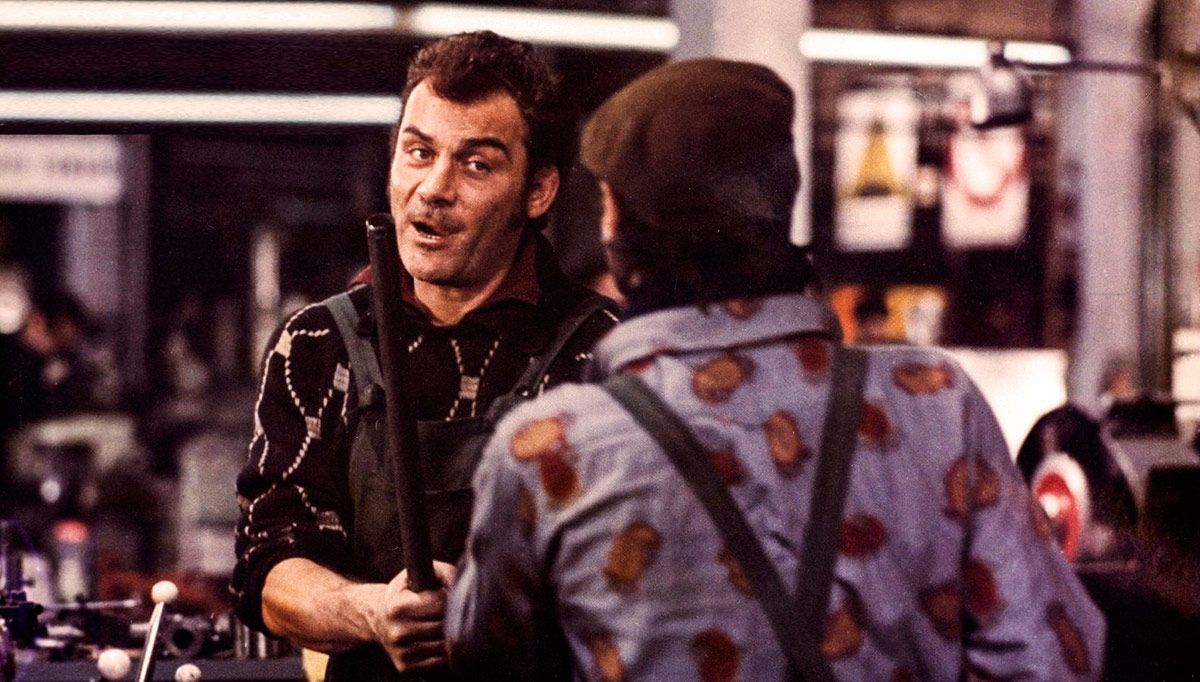

Nel 1971 esce La classe operaia va in paradiso: Gian Maria Volonté diventa Lulù, operaio schiavo della fabbrica, assoggettato al ricatto della smania produttiva, fervente sostenitore del cottimo e dello stakanovismo, al punto da tagliarsi un dito per il troppo lavoro e uscire da questa esperienza a metà tra la follia e la disperazione. Nel film c’è un’alternanza schizofrenica tra i rumori assordanti della fabbrica – rappresentati con un’atmosfera incalzante e angosciante che ricalca un po’ lo stile di Vertov e il suo L’uomo con la macchina da presa – e dimensione privata e domestica, anche questa caotica, illuminata solo dalla luce fioca della televisione, una cornice quasi più disturbante di quella lavorativa. Gian Maria Volonté interpreta il passaggio dalla fase di alienazione alla presa di consapevolezza della propria condizione disumana, un’epifania che rischia di condurre gli operai, una volta presa coscienza della realtà, alla follia e al manicomio. Anche il rapporto tra studenti e operai di quegli anni viene raffigurato con lo stesso ritmo frenetico del frastuono industriale, con giovani muniti di megafono che esortano gli operai a non farsi più schiavizzare e a pretendere il proprio diritto al godimento, alla vita “vera”. Durante il film, Volonté ha uno sguardo da pazzo, la fronte imperlata di sudore e la voce strozzata in gola: l’obiettivo di Petri è raggiunto, l’empatia e l’immedesimazione di quello stato esistenziale è palpabile.

Il film fa parte della cosiddetta Trilogia della nevrosi, insieme a La proprietà non è più un furto e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, secondo film che coinvolge anche Volonté. Dopo aver interpretato la nevrosi del lavoro, arriva infatti il turno della nevrosi del potere. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è una trasposizione cinematografica di temi ampiamente trattati dalla letteratura – basti pensare al Processo di Kafka, o a tutta l’opera di Dostoevskij – come il rovesciamento di certi tabù (come la violenza nei rapporti di coppia) , la smania di potere e le conseguenze che questo ha sulla psiche umana. L’interpretazione del giallo grottesco di Petri è stata anche indirizzata verso una metafora più politica, vedendo nel ruolo di Volonté una raffigurazione di Luigi Calabresi, il presunto responsabile della morte di Giuseppe Pinelli. Anche in questo film, così come ne La classe operaia va in paradiso, l’atmosfera è così caratteristica, la recitazione di Gian Maria Volontè così puntuale e le musiche di Ennio Morricone così calzanti (e iconiche) da produrre un risultato finale impeccabile. Tutti gli elementi del film sono efficaci anche presi nel loro singolo, tanto che si potrebbe parlare solo dell’interpretazione di Volonté, o dell’ambientazione, o solo della musica; l’Oscar del 1971, del resto, non è un riconoscimento dato a caso.

L’ultima collaborazione tra Petri e Volonté vede di nuovo la presenza della scrittura di Sciascia. Todo modo, che esce nel 1976, è infatti tratto ancora una volta da un romanzo dello scrittore siciliano, e anche in questo caso la commistione di letteratura e cinema dà luogo a un risultato decisamente efficace. Gian Maria Volonté per questo film – in cui recita a fianco di Mastroianni e di Mariangela Melato – compie un’opera di mimesi così incisiva da risultare inquietante. La sua interpretazione allusiva dell’allora presidente del Consiglio Aldo Moro si inserisce in un’atmosfera allegorica che fa da sfondo all’intero film: i ritiri spirituali di notabili e politici della Democrazia Cristiana, che culminano con una macabra quanto profetica epurazione del partito, si intrecciano a un immaginario ecclesiastico e penitente che oggi è tornato ad avere uno spazio rappresentativo anche per opera di Paolo Sorrentino. Il Presidente, mai nominato esplicitamente, ha un sorriso perturbante, le palpebre pesanti, una parlata sospirata. Il personaggio contiene in sé delle interessanti metafore sulle contraddizioni, i peccati e le grandi colpe della DC: “Io confondo spesso la destra con la sinistra”, dice il Moro (o meglio, la sua caricatura) di Volonté, alludendo alla natura trasformista del partito. C’è un’atmosfera che mischia tradizione e iconografia classica a uno scenario futurista, dove tutto viene ripreso dalle telecamere e dove cariche pubbliche si spogliano della maschera sociale e si manifestano in tutte le loro isterie – uno su tutti Ciccio Ingrassia, che interpreta il masochista onorevole Voltrano. In questo processo apocalittico di purificazione, Gian Maria Volontè trasmette calma, ma contemporaneamente anche angoscia: è sconcertante, ma affascinante, specialmente se si considera quanto abbia osservato con attenzione Aldo Moro per replicarne le nevrosi e gli atteggiamenti. Todo modo, in sostanza, è il culmine dell’alleanza artistica tra Volonté e Petri.

I film in questione vincono premi, rimangono nella storia e la loro qualità resta indiscussa. Di Gian Maria Volonté ed Elio Petri, oggi, non si può che parlare bene, perché hanno dato un contributo oggettivo alla nostra cinematografia che non può né dimenticato né sottovalutato. Eppure, non tutti sono stati sempre d’accordo: sui Quaderni Piacentini, negli anni Settanta, Goffredo Fofi accusava La classe operaia non va in paradiso di aver reso un’analisi del fenomeno non sufficientemente approfondita. Denunciava, ad esempio, un’eccessiva astrazione, oltre al fatto che si trattasse di un’opera non abbastanza “psicologica”o sociologica, né commedia, né dramma. Sotto certi punti di vista, in effetti, il critico aveva ragione: gli studenti vengono rappresentati come macchiette, l’analisi politica non è sufficiente a rendere la complessità del fenomeno. La sua critica, come quella di altri, aveva un senso, cioè quello di spronare l’arte a dare sempre di più, a non accontentarsi delle mere rappresentazioni che intercettassero solo i gusti del pubblico e le tasche dei produttori. Oggi, guardando un film di Petri, sembra incredibile che qualcuno lo possa accusare di non essere abbastanza politicamente impegnato o psicologicamente approfondito. Forse questo succede perché gli strumenti che abbiamo oggi per interpretare il cinema – e l’arte in generale – non sono sufficientemente critici, e tendiamo ad accomodarci in una comfort zone precostituita in cui diamo per scontato che ci siano i mostri sacri, i grandi film, i grandi attori e che la questione finisca là. Sì, Gian Maria Volonté ed Elio Petri hanno fatto del cinema meraviglioso, e la loro collaborazione è stata a dir poco necessaria per alzare l’asticella della qualità del nostro patrimonio artistico. Allo stesso tempo, però, credo sia necessario imparare anche da chi si azzardava a criticare quelle loro opere quasi-perfette, perché a mio avviso questa esigenza di perfettibilità oggi si è pressoché spenta, insieme a molto altro di quell’epoca.

Questo pezzo è stato pubblicato la prima volta il 23/03/2018.