Uno dei ricordi più nitidi delle feste di Natale che riesco a evocare, quando da bambino le trascorrevo a Sulmona, nella mia città d’origine, ha a che fare con un capitone. Un’anguilla, per chi non ha dimestichezza. Comprato per tradizione il 23 dicembre, o al massimo la mattina della vigilia di Natale, lo si manteneva vivo fino al momento della cottura. Un gesto che oggi mi appare in tutta la sua crudeltà ma che agli occhi di un bambino appena seienne non acquisiva un vero senso compiuto. Il capitone lo si metteva a nuotare prima nella vasca da bagno riempita d’acqua, affinché avesse più spazio, e poi piano piano spostato in recipienti sempre più piccoli e vicini alla cucina, finendo le sue ultime ore in una insalatiera rossa posta fuori al balcone, per essere mantenuta fredda. La sera in cui fuggì fu l’ultima volta che ne entrò uno in casa. Mentre l’acqua bolliva, mia nonna si era infatti accorta con non poca sorpresa che l’anguilla era scomparso dal contenitore. Lo avevamo perso, probabilmente scappato via con un guizzo, riuscendo a scavalcare i bordi della ciotola e perdendosi in un angolo della notte, tra il giardino e il cortile. “Che ce ne importa”, fu la risposta di mia nonna, consolando forse più lei che gli altri. “L’importante è la famiglia”.

Erano gli anni Novanta e l’istituzione della famiglia stava iniziando a cambiare, facendosi mano a mano meno numerosa e meno stabile, come riflesso più diretto dei mutamenti della società. Agli inizi del decennio, con la caduta del muro di Berlino, si erano inanellati uno dopo l’altro una serie di eventi positivi: le dimissioni di Margaret Thatcher, la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Poi la nascita dell’Unione europea, con il trattato di Maastricht, e in Italia la stagione di Mani Pulite e la fine della Prima Repubblica. In un aspetto la famiglia era – ed è – rimasta la stessa: la voglia di emergere a tutti i costi; le menzogne, anche bonarie, necessarie a mantenerla in piedi. La provincia, soprattutto, ne condizionava le aspirazioni, le percezioni e le distanze sociali. Fu in alcune piccole città d’Abruzzo, tra cui proprio Sulmona – con il suo “struscio” di gente che da Piazza Garibaldi passeggia su e giù in Corso Ovidio, dirigendosi a senso alterno verso Porta Napoli o la villa comunale –, che nel 1992 il regista Mario Monicelli mise in scena il quadro desolante della vita piccolo borghese italiana con Parenti serpenti, disponibile in streaming su MUBI.

Un film che forse, insieme a Regalo di Natale di Pupi Avati, è una delle storie più anti-natalizie che ci siano: i sentimenti bonari e morali scompaiono, diventano al massimo maschere da indossare per mantenere viva la tradizione e che sotto nascondono, neanche poi così bene, l’individualismo più spietato.

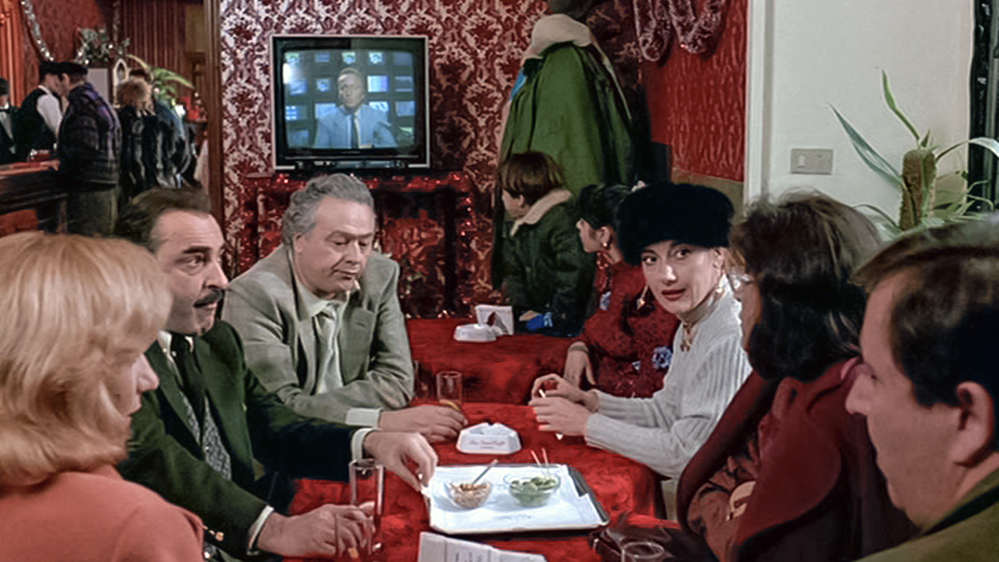

Al centro di Parenti Serpenti c’è la casa di nonna Trieste e nonno Saverio, vicebrigadiere dei carabinieri in congedo ora affetto da una lieve forma di demenza senile, luogo di ritrovo delle vacanze natalizie di una famiglia piccolo-borghese raccontata dal basso, dalla falsa ingenuità di Mauro, il nipotino di dieci anni. Ci sono i suoi genitori, Lina e Michele, la prima perennemente nevrotica, affetta da colite spastica, che ormai non riesce più a mangiare né la pasta né la carne né il pesce, per non parlare della verdura, che solo l’odore le dà il voltastomaco, il secondo tifoso appassionato del Pescara e sostenitore della Democrazia cristiana; la zia Milena, appassionata di quiz televisivi per averci partecipato da bambina e depressa per l’impossibilità di avere figli, e Filippo, il maresciallo; poi Alessandro, il comunista, e la moglie Gina, la più snob, più consumista che comunista, con il golfino di cachemire perché meglio comprarne uno solo ma buono; la figlia Monica, che sogna di fare la ballerina in televisione ma è sempre sotto l’occhio attento della madre, che ne conta ogni caloria ingurgitata; infine Alfredo, celibe e senza figli. Un quadro che si regge sull’ipocrisia di volersi bene a ogni costo, fino a quando lo si può fare solo nel perimetro di occasioni breve e prestabilite. La finzione, infatti, crolla quando a cena gli anziani genitori fanno un annuncio: non è più il caso che vivano da soli, andranno a stare da uno dei figli ma lasceranno a loro la libertà di scegliere chi.

Nelle interazioni dei figli, nel rinfacciarsi mancanze e lontananze, confluisce una fotografia amara della realtà di provincia che non lascia scampo: tanto più è comune il modo in cui è descritta tanto più ci appare grottesca. Il cinismo con cui la vecchiaia dei genitori diventa un peso e si cercano di individuare le circostanze più adatte affinché la casa altrui sia sempre e comunque una scelta migliore della propria è lo specchio della crisi della famiglia. Le stesse fondamenta su cui si reggeva insieme a poco altro, cioè la Chiesa, diventano sì un appuntamento immancabile con la messa di Natale, ma non per onorare la tradizione religiosa quanto per sfuggire a cosa avrebbe mai potuto dire la gente, trasformando così quel rito in una processione di sguardi, pellicce, avance, pettegolezzi.

La forza della pellicola sta nella sceneggiatura sferzante di Carmine Amoroso, che attingendo dalla più cospicua eredità teatrale – non a caso Parenti serpenti è portato in scena sui palchi italiani ormai da decenni e sempre con gran successo – compone un caustico affresco corale della piccola provincia italiana. A esaltarlo, un cast dal talento autentico in cui emergono, indimenticabili, anche Cinzia Leone, Alessandro Haber e Paolo Panelli. Interprete più televisivo che di cinema, di cui anzi diceva di esserne deluso, con i suoi sketch Panelli aveva contribuito alla storia della tv italiana e insieme del costume nazionale, portando anche nel film di Monicelli quello spirito di intrattenitore arguto e ironico con cui costruisce la maschera rugantina che è nonno Saverio, spaccone e spavaldo all’apparenza ma pavido davanti alla fermezza di nonna Trieste. Se Leone impersona forse il personaggio più iconico e comico di tutta la pièce, una wanna-be sciura che si scopre il personaggio più libero di tutti – “È stata la cosa più bella che io abbia mai fatto ed è la cosa della mia vita, che amo di più”, racconta in un’intervista –, Haber, che in Regalo di Natale incarnava la figura del perdente, un uomo dall’aria debole e impacciata, con le sue doti da caratterista in Parenti serpenti è un professore omosessuale lontano dalle rappresentazioni macchiettistiche con cui il cinema italiano ha spesso utilizzato l’omosessualità per enfatizzare la virilità altrui.

Monicelli era arrivato alla famiglia dopo aver indagato la borghesia, la politica, il patriottismo tutto italiano, realizzando opere in cui l’ironia e la risata si mescolavano sempre all’amarezza della consapevolezza. Più che l’aderenza a un archetipo, era il risultato di una presa di coscienza con cui già negli anni Sessanta aveva colto le incongruenze e i contrasti della realtà culturale e italiana, dando vita alla commedia all’italiana, poi finita con l’incupirsi degli anni Settanta. Considerato il successo che ebbero le sue pellicole, si scoprì che gli italiani amavano ridere delle proprie debolezze e dei loro difetti. Accadde perché in quei personaggi dalle abitudini maldestre non sempre gli spettatori riuscirono a cogliere il profondo messaggio politico che contenevano, considerandoli alla stregua di semplici macchiette. Per Monicelli, invece, il cinema era un’opportunità per svelare i propri limiti e fare autocritica, correggersi e crescere, consapevoli dell’importanza della propria individualità.

In Parenti serpenti, Monicelli indugia sugli elementi più tipici del Natale: il pranzo da preparare, gli uomini che parlano di calcio e politica e le donne di malanni, matrimoni e vip (sempre meno belli che visti sui giornali o in televisione), la processione della Vigilia. E poi i discorsi circostanziali, i convenevoli di rito – “Come stai? Stai bene? Son contenta!” –, le insinuazioni e i cambi repentini di discorso appena l’occasione non è più buona. Tra ricordi e pettegolezzi, panettoni e tv, che con il suo borbottio era ormai diventata un sottofondo immancabile nelle case di tutti gli italiani, si fa strada il trionfo dell’ipocrisia, quella alla base della famiglia come istituzione, pronta a esplodere – anche in senso letterale – nelle occasioni di ritrovo: gelosie, rancori, competizioni.

“Tutti pronti alle più ridanciane espansioni sentimentali, come alle lacrime, alle proteste più teatrali come alle aggressività convulse e insieme melense. Una famigliaccia, quanto mai solidale negli egoismi, nei gusti vittimistici, infelicissima e malata”, scriveva il critico Enzo Siciliano sull’Espresso. Parenti serpenti mette infatti a nudo i vizi e il perbenismo che spesso sottendono ai rapporti familiari. D’altronde, soprattutto in questo periodo, quanti di noi preferirebbero non dover scavare dentro di sé per trovare le ultime dosi di pazienza rimaste e far fronte ai commenti di vicini, cugini, zii, magari neppure solo di primo grado. È stato un anno difficile, lo sappiamo. E anche i precedenti non hanno scherzato.

Gli insistenti giudizi sul corpo – “poi mi viene su con un culo che fa provincia” –, le considerazioni sull’omosessualità – “Com’è che è venuta fuori questa tua diversità?”, “Cosa vuoi che ti dica? A un certo momento mi sono accorto che mi piaceva il cazzo” (una frase da riciclare sempre all’occorrenza, sta bene su tutto) –, ma soprattutto gli immancabili regali “fini per gente di classe”, come un cavatappi a forma di delfino. Certo, sparlare della propria famiglia nelle occasioni festive, soprattutto a Natale, è forse diventato a sua volte un cliché, ma di certo fa parte del pacchetto completo delle vacanze, per chi può o decide di tornare a casa. Non c’è niente, mi sembra, in Parenti serpenti che non lo renda ancora oggi la rappresentazione più fedele e veritiera delle feste natalizie nelle case degli italiani. Anche nel modo in cui i litigi – sulla politica, sul clima, sulla scienza e i vaccini, su come è meglio fare i genitori – vengono prontamente quietati. Perché, in fin dei conti, è pur sempre Natale.

Si ringrazia Carmine Amoroso, sceneggiatore di “Parenti serpenti”, per la gentile concessione dell’uso delle sue fotografie.

“Parenti serpenti” è disponibile in streaming su MUBI. Iscriviti qui per guardarlo gratis e ottieni 30 giorni di prova.

Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom