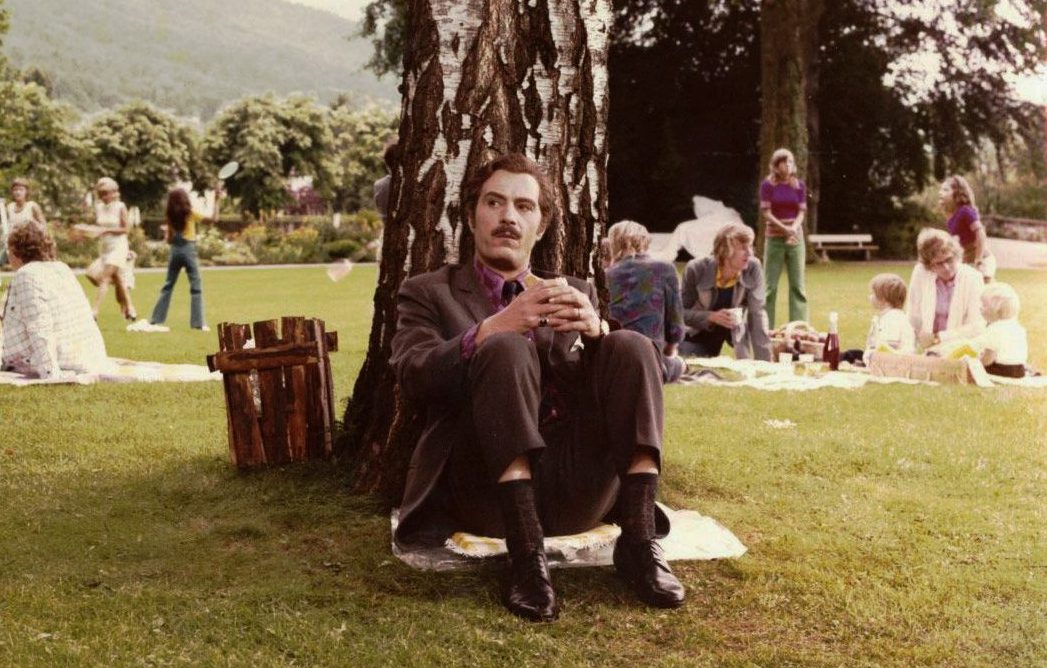

Quando Pif non era ancora un regista di film impegnati nella lotta alla mafia, era solito anche girare per le feste della Lega vestito da padano doc., con una parrucca bionda, facendosi chiamare “l’asburgico”. Un look che ricorda molto Nino Manfredi in Pane e cioccolata, del 1973, nei panni di un emigrato italiano in Svizzera negli anni Settanta, un travestimento che in quel caso, invece di imbrogliare i leghisti serviva per farsi riconoscere come autoctono dai freddi e precisi elvetici e risparmiarsi le loro discriminazioni. Il risultato dei servizi di Pif era prevedibilmente comico – considerato che più che dall’Impero Austro-Ungarico lui viene fuori dal Regno delle due Sicilie – e il senso della gag stava proprio nel sottolineare quanto ridicolo possa essere associare a un determinato modo di apparire anche un automatico diritto di appartenenza a un luogo. È un po’ quella sensazione che provano tutti i meridionali con capelli e occhi chiari e tratti delicati quando si sentono dire “ma non sembri meridionale”, per non usare un altro termine più colorito.

La questione sul fenotipo portatore sano di stereotipi e pregiudizi, ovviamente, non si ferma solo a un dibattito interno al nostro Paese: è passato giusto un anno dalla storia del trend scoppiato su Twitter, #ItaliansAreBlack, lanciato da un troll per sollevare il polverone della tanto ridicola quanto emblematica querelle. I toni erano palesemente ironici, e il succo del dibattito era non tanto dimostrare che gli americani pensino davvero che gli italiani siano neri, ma ridere dell’idea che qualcuno possa sostenerlo – e qualcun altro, ancora peggio, offendersi. Alla base di uno scherzo del genere però ci deve essere un aggancio con la realtà, altrimenti nessuno lo troverebbe né divertente né offensivo. La verità è che spesso, anche inconsciamente, chi vorrebbe dipingersi come il più progressista del pianeta, si ritrova a giudicare qualcuno per i suoi tratti somatici, che sia un suo connazionale o meno. E ci offendiamo se se ne associano a noi degli altri che sottintendano chissà quale vergognosa provenienza. Oggi poi, tra un ministro dell’Interno che usa il suo account Twitter per rassicurare gli elettori con post ironici sugli sbarchi dei migranti e proposte di censimento varie, il razzismo sembra vivere una fase di rinascita particolarmente positiva. Ben strumentalizzato a supporto di una propaganda che sposti il dibattito della questione migratoria su un livello tanto basso da risultare imbarazzante, proprio quel sentimento che serpeggia tra chi sublima le proprie frustrazioni con un odio arbitrario trova terreno fertile.

Non c’è una xenofobia legittima, un senso di superiorità puramente basato su un colore di capelli, una discriminazione rispetto alla forma degli occhi che meriti di essere tenuta in considerazione per qualsiasi ragionamento politico. Ma a maggior ragione in un Paese come l’Italia, che nella sua storia ha subito in prima persona un trattamento simile, la questione assume toni ancor più ridicoli e incomprensibili. Se qualcuno negli Stati Uniti scherza sul fatto che gli italiani siano di colore, è perché dietro a questo strano e desueto luogo comune, ripescato solo per un hashtag, c’è un pregiudizio che affonda le radici nel razzismo di cui erano vittime durante l’ondata migratoria cominciata nella seconda metà dell’Ottocento. E le ondate migratorie italiane non sono state poche, né confinate a una sola meta d’arrivo: si parla infatti di diverse fasi, con dei picchi di intensità in alcuni momenti storici, come per esempio quella detta la grande migrazione, avvenuta dopo l’Unità d’Italia fino alla prima guerra mondiale, e quella del periodo successivo alla seconda guerra mondiale. In quest’ultima fase, il flusso si diresse più verso i Paesi in crescita economica dell’Europa, motivo per cui oggi può capitare spesso di incontrare in qualche spiaggia siciliana famiglie intere che alternano il tedesco al dialetto, creando uno strano cortocircuito linguistico. Sono tutti gli emigranti che si sono riversati nelle fabbriche, nelle miniere, nelle cucine dei ristoranti della Germania, del Belgio, della Francia e, come il protagonista di Pane e cioccolata, in Svizzera. In questa fase di rigetto e chiusura, dunque, rivedere un film che racconta proprio questo particolare aspetto della nostra storia attraverso la vicenda personale di uno dei tanti emigranti è un esercizio di cambio di prospettiva utile.

Diretto da Franco Brusati, Pane e cioccolata si regge sulla convivenza di comicità e tragedia, espressa tramite l’interpretazione di un attore come Nino Manfredi, ed è l’incarnazione di un certo spirito italiano, una tendenza a ridere nella disgrazia, un atteggiamento che viene rappresentato più volte all’interno del film e che riassume lo stato d’animo di chi si trovava a vivere quel tipo di difficoltà. Giovanni Garofali detto Nino, il protagonista, è un ciociaro che come molti suoi connazionali è partito per la Svizzera con la speranza di poter guadagnare quanto basta per farsi raggiungere dalla sua famiglia, che non vede da tre anni, e poter ambire a quella stabilità dignitosa che dovrebbe essere garantita a tutti. La sua missione però, tra l’ostilità della terra in cui è andato a cercare futuro e il pregiudizio razziale che costella le sue giornate di lavoro, non trova successo. Quando pensa di poter ottenere un lavoro come cameriere in un importante ristorante, viene accusato di atti osceni per aver fatto pipì per strada, un errore che gli costa il permesso di soggiorno e che vanifica tutti gli sforzi compiuti fino a quel momento.

La salvezza sembra arrivare dall’incontro con un ricco imprenditore italiano che lo illude di potergli offrire una dimensione di vita stabile ma si rivela un truffatore in banca rotta, che muore suicida con tutti i risparmi di Nino. Pur di non sottoporsi all’umiliazione di un rimpatrio e all’accettazione della sconfitta, il protagonista continua la sua ricerca forsennata, ed è a questo punto che emerge la parte più tragica della vita da emigrato clandestino.

Brusati ci fornisce così la rappresentazione del degrado a cui erano sottoposti tutti gli italiani che avevano come unica colpa quella di voler cercare una soluzione per la miseria da cui provenivano: Nino, infatti, torna nelle baracche dove aveva già vissuto, da un vecchio amico che lo accoglie insieme a tutti gli altri disgraziati che per alleviare lo strazio della vita da reietti si consolano con lo spirito da “spaghetti e mandolino”. Cantano, mettono su scenette comiche, si travestono, ma nel frattempo c’è gente che si addormenta sul piatto per la troppa stanchezza, e c’è chi tra una comica e un’altra scoppia dalla rabbia e piange, accusando i suoi stessi amici di essere dei sottomessi, che proprio per colpa di questo buonumore fasullo accettano una vita senza nessuna dignità e speranza di cambiamento. Erano associazioni di mutuo soccorso, e servivano proprio per dare quel senso di comunità che nella miseria della vita da espatriato rappresentava l’unico appiglio, quanto meno per non sentirsi soli. Ma oltre alla baracca, Nino prova pure a lavorare con un gruppo di clandestini che vivono nel pollaio dove passano le giornate, ormai impazziti dallo stato di alienazione e sfruttamento disumano in cui si trovano. Nella scena forse più emblematica del film, gli emigrati si radunano di nascosto a osservare abbagliati la bellezza raggiante di un gruppo di giovani svizzeri, i figli dei proprietari dell’azienda avicola, che fanno il bagno nel lago. Ed è davanti a questa sorta di quadro preraffaellita che Nino ha l’intuizione: tingersi capelli, baffi e sopracciglia di biondo per diventare come loro, per accedere anche lui a quel paradiso terrestre. In fondo, basta così poco per avere il biglietto d’ingresso, se l’unica differenza è l’aspetto esteriore. L’idea folle di Nino, ovviamente, non ha effetto, se non giusto un rapido senso di rivalsa per i primi momenti di farsa, ma quando in una birreria l’Italia segna un goal, la vera natura del protagonista torna fuori, e non c’è ossigenatura di capelli che tenga al suo urlo liberatorio. Così, di nuovo, il protagonista si ritrova su un treno verso la sconfitta e di nuovo, scende in tempo per poter ritentare un’ultima volta.

Come va a finire la sua storia non si sa, così come non si sa come si conclude quella di quanti fuggono da un posto per chiedere un diritto fondamentale, la semplice possibilità di vivere una vita decente. Indossare una parrucca bionda per cogliere in fallo un gruppo di razzisti a un raduno dà la prova che, come dice Nino Manfredi nel film, “Già è tanto che non ci facciamo schifo tra noi.” Tingersi i capelli per fingere di essere parte di un piano superiore, una carrozza di prima classe del genere umano, non è la soluzione, perché semplicemente quel colore non dovrebbe essere un criterio per decretare il valore di qualcuno, il suo diritto a lavorare, a vivere bene. E se qualche volta ci scappa di prendercela con qualcuno che è venuto qua a “rubarci il lavoro”, ricordiamoci dove eravamo noi fino a pochi anni fa, e che il problema non è né lui che sale su una barca per salvarsi né la tonalità della sua pelle, ma il sistema che ha fatto sì che se ne dovesse andare via da casa sua.