L’intera carriera cinematografica di Nanni Moretti è una lunga seduta di psicanalisi. Quando nel 1976 uscì il suo lungometraggio d’esordio, Io sono un autarchico, già dal titolo si subodorava quel lamento di Portnoy composto da manie e ossessioni che il regista avrebbe poi messo in scena pellicola dopo pellicola. Per farlo, Moretti inserì tutte le caratteristiche del suo modo di essere e di vedere la realtà circostante, usando l’espediente dell’alter ego. Nacque così il personaggio di Michele Apicella.

Apicella è il cognome della madre di Moretti, figura chiave nelle sue opere. Michele è un nome che probabilmente viene dal romanzo di Natalia Ginzburg Caro Michele, ma lo stesso Moretti non ha mai chiarito questa ipotesi. La caratteristica di Michele Apicella è che non è mai lo stesso personaggio, ma varia in ogni opera crescendo insieme al suo creatore e alla società intorno a lui. Così è un attore teatrale disoccupato in Io sono un autarchico, uno studente universitario sui generis in Ecce Bombo, un regista alle prese con Freud in Sogni d’oro, un professore di matematica alienato in Bianca e un ex dirigente del PCI con la passione per la pallanuoto in Palombella Rossa. L’unico film della prima parte di carriera di Moretti in cui non appare Michele Apicella è La messa è finita, all’apparenza un titolo scollegato alla sua produzione, ma in realtà fondamentale per capire come il distacco cercato dal regista sia una divagazione dal suo focus principale, con il tema della religione che tornerà, decenni dopo, con Habemus Papam.

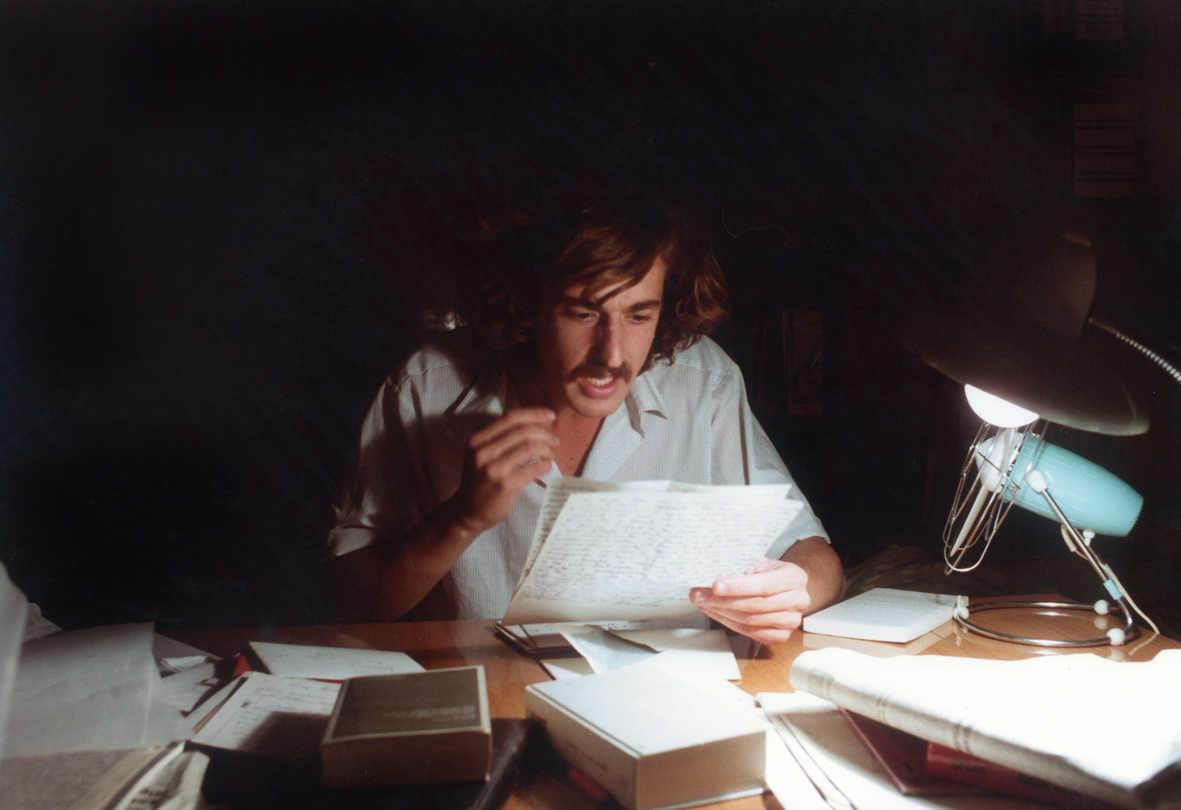

L’uso dell’alter ego è una maschera che permette a Moretti di sbizzarrirsi nel giudizio sugli esseri umani e le loro meschinità. In realtà è la proiezione di Moretti all’ennesima potenza, ma a differenza di altri registi-attori “osservatori”, a lui non serve rifugiarsi nel sarcasmo e nella risata a denti stretti, nel fa-ridere-ma-anche-riflettere: Michele Apicella può essere un mostro, e senza artifizi. Diventa lui stesso il film, lo fagocita, e lo fa con una brillantezza inedita nel panorama cinematografico italiano. I mostri sacri del passato non hanno visto di buon occhio l’atterraggio di questo marziano immerso in un barattolo di Nutella o intento a schiaffeggiare chi usa male le parole, perché sono importanti. Basti pensare allo scontro generazionale con Mario Monicelli nel programma Match, o alla storica frase di Dino Risi riguardo i film di Moretti: “Mi viene sempre da pensare: scansati e fammi vedere il film”.

Ma Nanni Moretti è il film, soprattutto nel periodo di Michele Apicella. Quello che forse è sfuggito a Risi è il contorno, a prima vista sfumato, dietro un personaggio che accentra l’attenzione ma che lo fa analizzando la società con grande lungimiranza. Michele Apicella ha affrontato la crisi dei sessantottini anticipando molte analisi critiche che sarebbero giunte con anni di colpevole ritardo, e ha descritto la fine dell’utopia comunista prima ancora dello scioglimento del PCI. Ha inoltre ritratto la generazione della vacuità del faccio cose-vedo gente prima ancora dell’esplosione del superficialismo degli anni Ottanta, e senza mai affidarsi ad alcun tipo di retorica. In Sogni d’oro Apicella partecipa a un programma televisivo che è il berlusconismo prima di Berlusconi, con il dibattito trasformato in scontro tra pagliacci dove l’emotività del pubblico teleguidato detta le linee del confronto. Alla fine, stremato e dentro un buffo vestito da pinguino, Apicella urla “Pubblico di merda”. Lo fa con esasperazione, e il pubblico lo accompagna in coro, lo segue in quella che sarebbe diventata una consuetudine della televisione italiana e del degrado culturale di un intero Paese.

Le profezie di Moretti sono diventate ancor più eclatanti nel post-Apicella, con il processo di Berlusconi ne Il Caimano e le “dimissioni” papali in Habemus Papam. È però in Palombella rossa, ultimo atto ufficiale di Michele Apicella, che Moretti costruisce il più acuto affresco della sinistra italiana, anticipandone la disgregazione degli anni successivi. L’infinita partita di pallanuoto non è altro che la metafora di una vita, politica e individuale, prossima alla frammentazione. Se in Sogni d’oro e in Bianca è Apicella il mostro, e nel primo caso anche con una trasformazione fisica nella scena finale, in Palombella rossa lo sono tutti gli altri personaggi che lo inseguono per ricordargli come un’epoca sia giunta al capolinea, un “secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità”. È anche la consapevolezza di Moretti di dover uccidere il suo alter ego, un destino inevitabile per qualsiasi doppelgänger. Philip Roth ha fatto uscire di scena il suo Nathan Zuckerman riducendolo a un fantasma, Moretti l’ha fatto attraverso un percorso psicologico sottile in più tappe. Prima l’amnesia del protagonista, poi i ricordi che riaffiorano con violenza: “Il brodo di pollo quand’ero malato, non tornerà più; mia madre, non tornerà più”. Quel “mia madre” urlato è un complesso che Moretti ha affrontato anche dopo la morte artistica di Apicella, con l’omonimo e intimissimo film del 2015. Anche il finale di Palombella Rossa può avere diverse interpretazioni: la macchina che si ribalta e rotola giù per i prati del Circo Massimo è l’uccisione della propria creatura, ma le parole che la anticipano come un mantra, “Siamo diversi, ma uguali”, sembrano quasi un duello tra Moretti e Apicella, un conflitto irrisolvibile tra due entità distinte ma identiche.

Paradossalmente sono i film senza Michele Apicella a rimarcarne l’importanza, come se la sua assenza fosse presenza immateriale ma tangibile. Il processo che Nanni Moretti compie in Caro Diario e Aprile è simile alla pulizia estrema che apre il film Bianca, quando Apicella disinfetta la nuova casa dando fuoco al lavandino e alla vasca e gettando i vasi dal terrazzo. Moretti ha dunque tentato di disintossicarsi da Apicella, di fare pulizia attraverso una riappropriazione dell’io. Io ho avuto il cancro, io sono un meraviglioso quarantenne che gira in Vespa per la mia Roma, io ho fatto un figlio e ho assistito all’ascesa di Berlusconi. E se proprio vogliamo naufragare nuovamente nei dolci di Apicella, il pasticcere trotzkista facciamolo fare a Silvio Orlando. Nella psicanalisi si può parlare di rifiuto di una parte della propria essenza. Anche quando esce La stanza del figlio, l’evoluzione del percorso del regista segue un passaggio naturale: non è più Nannimoretti tutto attaccato, ma interpreta Giovanni, professione psicanalista. È il modo per elaborare la paura più grande di un padre, la perdita di un figlio, e il timore impone un certo distacco narrativo. Ma è Giovanni detto Nanni, e c’è sempre la psicanalisi di mezzo.

Gaber disse: “Io non temo Berlusconi in sé, ma Berlusconi in me”. Freud avrebbe scritto trattati sulla scelta di Moretti di interpretare Berlusconi ne Il Caimano, sul tema della nemesi. È come se Michele Apicella si fosse cristallizzato non soltanto su se stesso, ma sui suoi nemici. Affrontare i traumi – la morte dei cari o essere Berlusconi – è stata un’esigenza che Moretti ha sentito con forza. Il tema della psicanalisi è forte anche in Sogni d’oro, in cui Apicella è un regista alle prese con la realizzazione del film “La mamma di Freud”, dove il padre della psicanalisi è un adulto-bambino che fa le bizze e il complesso edipico viene affrontato con un’ironia caustica. Lo spettatore non riesce a capire chi sia Moretti, dove si sia nascosto, se in Apicella o in Freud o in un narratore esterno che giudica non dall’alto, ma di lato. Il rapporto con la madre, apparsa in diversi film del regista, vede la chiusura del cerchio quando è venuta a mancare. In Mia madre Moretti avrebbe potuto tirar fuori la sua opera più strappalacrime. Non l’ha fatto, per fortuna. Michele Apicella diceva: “Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”. Nella dedica a sua madre Moretti fa un passo indietro, ponendo davanti ai riflettori Margherita Buy, ormai a pieno diritto alter ego del regista degli ultimi anni. Ne viene fuori un commiato tra i più delicati possibili. Per molti critici cinematografici avrebbe potuto essere anche l’ultimo film di Moretti, l’epilogo perfetto. Non avevano fatto i conti con il fantasma di Michele Apicella e con alcuni aspetti irrisolti dell’uomo-Moretti.

Tre piani è il primo film di Moretti non scritto da lui, ma tratto da un romanzo di Eshkol Nevo. La psicanalisi è di nuovo il tema centrale, e i tre piani sono le istanze freudiane della personalità: Es, Io, Super-io. La maturità raggiunta dal regista sembra una continua fuga dal suo alter-ego, incappando però in quei temi predominanti che ne hanno forgiato l’esistenza. Moretti adesso dirige gli attori, non li assembla intorno a se stesso, e interpreta altri ruoli. Solo che tutti tornano in qualche modo all’origine, a quel filo che è destinato a restare legato al suo dito. Non tornerà più Michele Apicella perché non se ne è mai andato. Si è solo nascosto in un angolo di Moretti, lì in disparte perché lo si nota di più, perché è impossibile uccidere una parte di se stessi. Portnoy è ancora su quel lettino dello psicanalista, Nathan Zuckerman aleggia tra noi anche dopo la morte di Roth, e Michele Apicella continua a rivelarci il marcio della società, le paure degli esseri umani e le loro ossessioni. Perché sono le nostre, e Moretti non ha mai smesso di costringerci a confrontarci con loro.