Milano, fine anni Quaranta. Un giovane studente di veterinaria lascia l’università per dedicarsi al cinema. Prima l’apprendistato come soggettista e produttore, poi le esperienze da comparsa dei primi anni Cinquanta nei film del regista Alberto Lattuada, Il cappotto e La spiaggia, infine il soggiorno in Spagna dove conosce lo sceneggiatore Raphael Azcona, con cui inizia un sodalizio artistico che contribuirà a renderlo uno dei cineasti più audaci e visionari del cinema italiano. Stiamo parlando di Marco Ferreri, regista che con le sue opere sfidò la censura degli anni Sessanta utilizzando la commedia per criticare gli aspetti più grotteschi e negativi della società patriarcale del nostro Paese. Una vera e propria presa di coscienza che oggi sta influenzando il linguaggio di cinema e serie televisive, ma che il regista milanese aveva già reso elemento fondamentale della sua filmografia.

Fin dai suoi primi lavori in terra iberica, Ferreri inizia a sviluppare quella visione grottesca e paradossale che accompagnerà il suo stile nel corso degli anni e lo consoliderà successivamente anche in Italia e nei circuiti europei. Il contatto quotidiano con la realtà sociale spagnola, infatti, lo porta a realizzare racconti caratterizzati da un approccio particolarmente personale e provocatorio, spesso tendente all’assurda estremizzazione di umori e costumi dell’epoca. Le tre opere El pisito (1958), Los chicos (1959) e El cochecito (1960) registrano un buon successo di puibblico e critica e gli permettono di ritagliarsi la giusta credibilità per tornare a fare cinema in Italia. Qui, il suo percorso italiano con Raphael Azcona inizia ufficialmente nel 1961 con il coraggioso episodio dedicato all’aborto “Gli adulteri” nel film Le italiane e l’amore, proseguendo poi con i capolavori che consacreranno definitivamente la sua figura artistica.

L’ape regina (1963) e La donna scimmia (1964) sono le prime due opere in cui la personalità di Ferreri si nota maggiormente e si impone agli occhi del pubblico, dividendo le opinioni della critica e aprendo la strada a quella che sarà un’impronta liberamente dissacrante nei confronti delle istituzioni consolidate. La presenza dell’attore Ugo Tognazzi, co-protagonista in entrambi i film e affiancato prima da Marina Vlady e poi da Annie Girardot, aiuta il regista a mantenere un tono simile a quello delle commedie all’italiana, pur distaccandosi dalla struttura specifica del genere per avvicinarsi a un racconto più anarchico e tagliente. Di fronte alla moralità e al senso del pudore che la censura dell’epoca pretende, infatti, i suoi film esplorano tematiche considerate veri e propri tabù da parte del pubblico, raccontando tutta l’inadeguatezza dell’uomo nel rapporto con la donna e condannando gli stilemi sbagliati della cultura maschilista.

Sia L’ape regina che La donna scimmia mostrano una versione della donna che si approccia alle relazioni sociali e familiari come una figura che vive le convenzioni e gli schemi patriarcali della quotidianità mimetizzando la sua vera natura. Una rappresentazione sicuramente curiosa e animalesca del genere femminile e della sua relazione con quello maschile, che esprime la necessità di raccontare qualcosa che supera lo stesso concetto di emancipazione. Tognazzi, per esempio, interpreta un uomo che in entrambi i lungometraggi vive un percorso di graduale decadimento, iniziato con scelte che ricalcano la classica condotta borghese e colmato con la presa di coscienza della donna che da feticcio passivo diventa sua rivale attiva nel gioco delle parti. Il maschio, che all’inizio della storia utilizza la donna esclusivamente per soddisfare i suoi desiderii, finisce sempre per diventare schiavo di quello stesso sistema di cui è figlio.

Antonio Focaccia, de La donna scimmia, è un borghese qualsiasi della società capitalista, legato a una serie di schemi sociali da cui non può liberarsi. L’uomo convince una giovane donna completamente coperta di peli a diventare un’attrazione, privandola della sua identità e spettacolarizzando le sue caratteristiche con un atteggiamento del tutto voyeuristico. Maria, questo il nome della ragazza interpretata da Annie Girardot, prende però gradualmente consapevolezza di sé ripudiando quella falsa natura di mostro a favore della sua vera condizione di donna. Ne L’ape regina, invece, vediamo il facoltoso commerciante Alfonso che, arrivato all’età di quarant’anni, decide di doversi sposare. Dopo un breve fidanzamento con Regina, donna dai ferrei valori religiosi, i due diventano marito e moglie. Se prima del matrimonio lei si era dimostrata rigida e austera, però, dopo le nozze inizia a voler sfogare degli appetiti sessuali che Alfonso stesso non si aspettava e che a lungo andare non riesce più a gestire. Ecco che, perciò, la libertà dell’atto sessuale e l’esasperata necessità di procreare si trasformeranno in atti coercitivi che porteranno l’uomo alla sua autodissoluzione.

L’estetica del grottesco e le critiche alla realtà sociale italiana saranno elementi ricorrenti anche nei film successivi di Ferreri, alimentando una riflessione costante sul ruolo del cittadino in una società che non guarda più al singolo ma specula sulle differenze, evidenziando sempre di più il diverso e l’escluso. Problemi enormi che vengono dissacrati attraverso il sarcasmo, che al contempo convive con lo sguardo impietoso del regista e il suo inguaribile pessimismo nei confronti dell’umanità. Ogni storia si svolge in un’atmosfera distesa, un contesto ironico e leggero. Tuttavia, per lui, è proprio nella consueta e serena quotidianità che si nasconde il male autentico.

Per quanto riguarda lo stile e la poetica del suo cinema, il regista è sempre stato diffidente sulla definizione di umorista nero che gli fu avvicinata nel tempo, perché la considerava un’etichetta tendente a minimizzare le tematiche da lui trattate. Nonostante questa posizione, ciò che caratterizzò i suoi film fu innegabilmente un’impronta surrealista e grottesca, che lo stesso Ferreri considerava l’unico modo a sua disposizione per raccontare la realtà e mostrarla al pubblico per come era, senza cadere nelle banalità e nel conformismo di certi prodotti culturali di quell’epoca e non solo. Il suo linguaggio, attraverso le interpretazioni paradossali dei personaggi e una narrazione volutamente provocatoria, ha infatti avuto il pregio di generare reazioni contrastanti e accompagnare dall’indignazione al riso e viceversa, coinvolgendo lo spettatore in una riflessione che trascende l’immaginario comico, raggiungendo la poesia.

Ne La cagna, film del 1972, Ferreri dirige Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni in un racconto tratto dalla novella Melampus di Ennio Flaiano. Il personaggio di Mastroianni, Giorgio, vive insieme al suo cane Melampo su un’isola disabitata nelle Bocche di Bonifacio. Un giorno, sull’isola arriva una giovane donna di nome Liza, interpretata appunto dalla Deneuve, che si invaghisce di lui e decide successivamente di uccidere il cane per gelosia e per sostituirlo. Quando Giorgio verrà chiamato per tornare a Parigi a causa di un tentato suicidio della moglie che ha abbandonato, Liza lo convincerà però a ritornare sull’isola per proseguire il loro rapporto di dominio e sottomissione. Ferreri, in questo film, ricorre a una narrazione frammentata e di grande valore stilistico, con l’intenzione di sottolineare la solitudine dei protagonisti e la loro incompiutezza all’interno del sistema borghese, ma soprattutto la loro necessità di fuggire da una cultura di riferimento che per loro non produce futuro e non offre vie d’uscita. Un insieme di valori vincolanti che immobilizzano, ingabbiano e isolano i personaggi nel tempo e nello spazio.

Nel percorso artistico del regista si susseguono partecipazioni di grandi attori che hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale, oltre a Ugo Tognazzi: Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve, Philippe Noiret, Andréa Ferréol e Gérard Depardieu. Interpreti che il racconto ferreriano mette in scena con l’obiettivo di distaccarsi dallo sguardo obsoleto della normalità, riflettendo sulla condizione umana di persone legate a istituzioni consolidate che però le stanno portando meccanicamente all’autodistruzione. I suoi personaggi agiscono guidati da stilemi sociali e borghesi, i quali però vengono estremizzati e diventano la causa principale della loro sconfitta e umiliazione. Un epilogo che non può fare altro che differire da quel lieto fine che le commedie tradizionali dell’epoca propongono diligentemente.

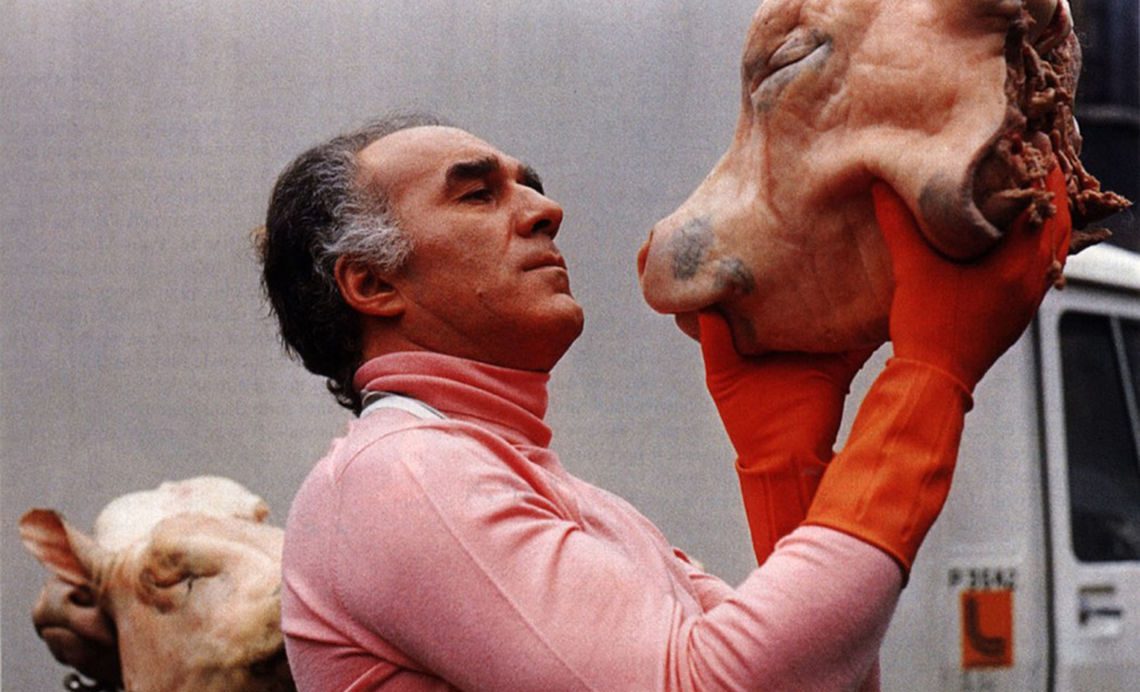

Ne La grande abbuffata, per esempio, quattro uomini sono stanchi della loro vita inappagante e decidono di chiudersi in una casa parigina per mangiare e bere fino alla morte. Tognazzi, Mastroianni, Noiret e Piccoli, accompagnati successivamente dalla maestra Andréa Ferréol, conducono la messa in scena di un film dal carattere offensivo e dichiaratamente polemico nei confronti del consumismo. I protagonisti, infatti, scelgono di ricorrere all’autodistruzione e lo fanno attraverso un delirio di ingordigia ed esagerazione dei loro piaceri, una soluzione paradossale per togliersi la vita e abbandonare un mondo che non li soddisfa più. In questo racconto, particolarmente interessante è la presenza di tre prostitute che decideranno di fuggire dopo aver preso coscienza dello scopo degenerativo di quel ritrovo: la negazione del ruolo nutritivo del cibo, che diventa estremo strumento di piacere e infine di annientamento. Il film, presentato in concorso al 26° Festival di Cannes, fu fortemente criticato e tagliato dalla censura, che lo etichettò come opera volutamente volgare, scandalosa e fastidiosamente eversiva. Pochi altri, invece, apprezzeranno la visione di Ferreri dando risalto al taglio ideologicamente antiborghese aleggiante tra i protagonisti nel corso di tutta la pellicola.

L’ultima donna (1975) e Ciao Maschio (1978) certificheranno questa visione di condanna ma soprattutto confermeranno il grande interesse del cineasta nei confronti del rapporto tra i sessi, contestualmente ad un conformismo sociale che ci impone di seguire dinamiche relazionali spesso disfunzionali e che non comprendiamo fino in fondo. Nel caso del primo film, i protagonisti Gerard Depardieu e Ornella Muti ci trasportano in una storia in cui la paura più grande dell’uomo diventa realtà, costituendo un epilogo tragico ma quasi risolutivo, estremo, radicalmente inevitabile. Atmosfera simile è quella del secondo, in cui la New York vista da Ferreri sembra racchiudere tutti i simboli tipici di una società in declino e funge da ambientazione per un’opera colma di umorismo nero. Ed è proprio nella Grande Mela ferreriana che riusciamo ad intravedere i prodromi della parabola nera del maschio occidentale, soggiogato dall’avanzata femminile e rinchiuso in una grande gabbia civilizzata e senza via d’uscita.

Il cinema di Ferreri ebbe la lungimiranza di affiancare alla figura della donna il concetto di diverso, all’interno di un contesto socio-culturale in cui essere donna significava appunto essere coscienze altre rispetto ai canoni predefiniti e accettati dalla società. Questa riflessione ha luogo in atmosfere ironiche e molto vicine alla commedia all’italiana che tanto spopolava ai tempi, non lasciando però ai personaggi la possibilità di vivere un epilogo positivo e condannandoli all’annullamento di loro stessi. La figura della donna, in questo senso, si nobilita di fronte al decadimento dell’uomo, ritrovando dignità e identità, ma soprattutto scoprendo l’opportunità di elevarsi come mai aveva fatto all’interno del panorama comico nostrano. Un atteggiamento che all’epoca non potè essere compreso come può esserlo oggi, momento in cui il modello di società screditato da Ferreri si è ufficialmente compiuto e i suoi lati oscuri si stanno man mano svelando ai nostri occhi.

Ferreri è stato uno dei primi registi italiani ad aver denunciato le ingiustizie nate dal patriarcato attraverso i suoi film, ponendo al centro del suo racconto le relazioni di genere e il cinismo maschilista e reazionario della cultura italiana. Il suo cinema contribuì a smascherare il profondo misconoscimento dell’uomo nei confronti del mondo femminile e la falsa emancipazione della donna all’interno del contesto borghese dell’epoca, ma anche l’ipocrisia della sfera cattolica e la sua influenza invasiva nei rapporti famigliari: elementi che, per lo stesso cineasta, sono il simbolo di una società morente e squilibrata, in cui gli uomini – detentori del potere e della libertà – hanno oscurato per principio la dignità femminile. Questa visione emerge con tutta la sua forza e ironia in una frase di Andreas Flaxman, personaggio malinconico e decadente di Ciao maschio, interpretato dall’attore statunitense James Coco: “L’impero del maschio è finito, i barbari sono alle porte”. Una citazione, questa, che non fa altro che confermare la posizione del regista, che auspicò un futuro in cui si ristabilissero gli equilibri mancati tra i generi e si ponesse l’uomo di fronte a una realtà diversa da quella a cui aveva sempre fatto riferimento, la stessa che ci auspichiamo anche noi, e non nel futuro ma nel nostro presente.