Il cinema mi sembra l’unico luogo in cui sia ancora possibile sperimentare, e proporre al grande pubblico qualcosa che magari non vuole, che non desidera, che non si aspetta – che alla fine è una delle possibili definizioni esatte di arte. Invece, la produzione culturale, che viene confusa appunto per arte, oggi ci concede sempre meno questa occasione, nutrendo l’ambizione di poter intercettare i nostri umori, i nostri sogni, i nostri “bisogni”, ancor di più oggi grazie agli algoritmi. Dunque il cinema – spesso messo un po’ da parte dalle arti “pure” proprio a causa della sua dimensione industriale – mi sembra oggi paradossalmente uno dei pochi ambienti in cui è possibile andare verso la poesia – quella vera, che non ha un progetto editoriale, e cioè di vendite, che non deve per forza essere compresa dal numero maggiore di persone, che non ha come telos l’intrattenimento. Il cinema può permettersi di essere anacronistico, “che non corrisponde, o contrasta, con le esigenze o le caratteristiche del proprio tempo”. È quello che accade ne La canzone della Terra, l’ultimo film, un documentario, della famosa regista norvegese Margreth Olin, prodotto nientemeno che da Liv Ullmann e Wim Wenders e distribuito da Wanted nelle sale italiane in occasione della 54ª Giornata Mondiale della Terra, dal 15 al 17 aprile.

Olin gira il documentario nel suo villaggio di origine, nella valle di Oldedalen nella parte occidentale Norvegia, dove è tornata per stare con sua madre e ancor più con suo padre, filmarlo, raccontarlo, nel suo habitat, nel loro habitat, per fare un grande film sul concetto di patria. Il titolo originale del film è Fedrelandet – “Vaterland”, “patria”, terra d’origine intesa come terra paterna, eppure nelle lingue germaniche c’è una sfumatura che in italiano non abbiamo, peraltro avendo perso mano a mano anche il concetto di “madrepatria”. Ma è proprio l’etimologia che in questo caso ci indirizza verso un sentimento profondo, prima ancora di un concetto astratto. Esistono infatti in queste lingue nordiche due parole che noi traduciamo allo stesso modo con “patria”, e che però hanno una sfumatura di significato piuttosto diversa: in norvegese Fedrelandet e Hjemland, l’equivalente del per noi più noto (non fosse che grazie alla famoso film di Edgar Reitz) Vaterland e Heimat.

Olin nel suo documentario li riavvicina – e non escludo voglia aprire un dialogo con quell’opera immensa e onirica che è Heimat, del 1984, mettendo a tema un’ulteriroe chiave di lettura. Olin sovrappone infatti questi due termini, ricucendo la narrativa dell’identità e delle origini. Il film è appunto sul padre e sul suo paese di origine, e quindi sulla fedrelandet, eppure la dimensione che sottende è quella della hjemland – stessa radice di home, che arriva fino all’Islanda con heima – ovvero il luogo in cui ci sentiamo a casa, il posto delle radici, che ci ha cresciuti e nutriti, che ha dato forma alla nostra identità; heim/hjem, infatti, sta semplicemente per casa, eppure al tempo stesso identifica l’intero habitat umano, per estensione, il pianeta. Insomma, ben lontano da confini e nazionalismi. Qualcosa di pervasivo e diffuso come l’aria, che ci riguarda tutti, un canto lontano che continua a chiamarci. Hjemland è qualcosa che ci popola, che portiamo con noi ovunque siamo, che ci forma e ci informa. È proprio questo salto di scala sentimentale necessario a coltivare qualsiasi ecologia che compie Olin nel suo documentario, scandito dal lento susseguirsi delle stagioni e dei cambiamenti che esse portano con sé, nell’ambiente così come nella fauna e nella flora, nel nostro corpo e nella nostra mente. Tutto muta intorno alle formazioni rocciose, apparentemente eterne, ma nemmeno così tanto, dipende sempre dalla prospettiva temporale da cui le si osserva. Sicuramente più durature di altri elementi, come l’acqua, nei suoi tanti cambiamenti di stato.

“Se il punto in cui ti immergi in un fiume è il presente, pensai, allora il passato è l’acqua che ti ha superato, quella che va verso il basso e dove non c’è più niente per te, mentre il futuro è l’acqua che scende dall’altro, portando pericoli e sorpresa. Il passato è a valle, il futuro a monte,” fa dire al suo personaggio Pietro Paolo Cognetti, ne Le otto montagne, e questa frase – nella sua semplice e brutale verità – mi è immediatamente tornata in mente guardando i panorami mozzafiato inquadrati grazie ai droni da Olin e Lars Erlend Tubaas Øymo, direttore della fotografia del film, coadiuvato da numerosi fotografi naturalisti. Il documentario di Olin è infatti interamente impregnato della nostalgia che scaturisce dal raffronto – o dalla semplice percezione dell’incontro – tra passato e presente, quella stessa sensazione che chissà perché – forse proprio per via dell’acqua che la attraversa – suscita così bene la montagna; il progressivo dipanarsi del tempo e della vita, questo enorme non detto tra padri e figli che alla fine è ciò che ci lega così tanto alla natura, termine astratto, retorico e idealista, che usano “i cittadini” – come fa giustamente notare lo stesso Cognetti, ma pure tutti i miei amici che hanno studiato filosofia, o che magari in quella fantomatica natura ci hanno vissuto, o ci si sono confrontati, a mani nude, a cuore nudo, come Olin e la sua famiglia, e prima di lei i suoi avi.

L’acqua – giustamente chiave simbolica di tante storie zen – cambia continuamente e più di ogni altra cosa ci mostra che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. L’acqua è probabilmente la vera protagonista di questo film, più della roccia. Sott’acqua ci sono ancora i muri, i recinti, i tronchi spezzati degli alberi conficcati nel terreno, le rovine di un’altra epoca, spazzate via dagli elementi, dalla materia: due grandi valanghe che a inizio Novecento distrussero completamente il paese di Olin, spazzando via intere famiglie e lasciando i pochi sopravvissuti senza nulla, senza casa, ma soprattutto senza affetti, in una parola, senza Heimat. Circondati da quel paesaggio che li aveva traditi, ma verso cui non serbano rancore, il paesaggio maestro, pedagogo. Una natura, che nella sua libertà, sprovvista di qualsivoglia etica umana, educa l’umano.

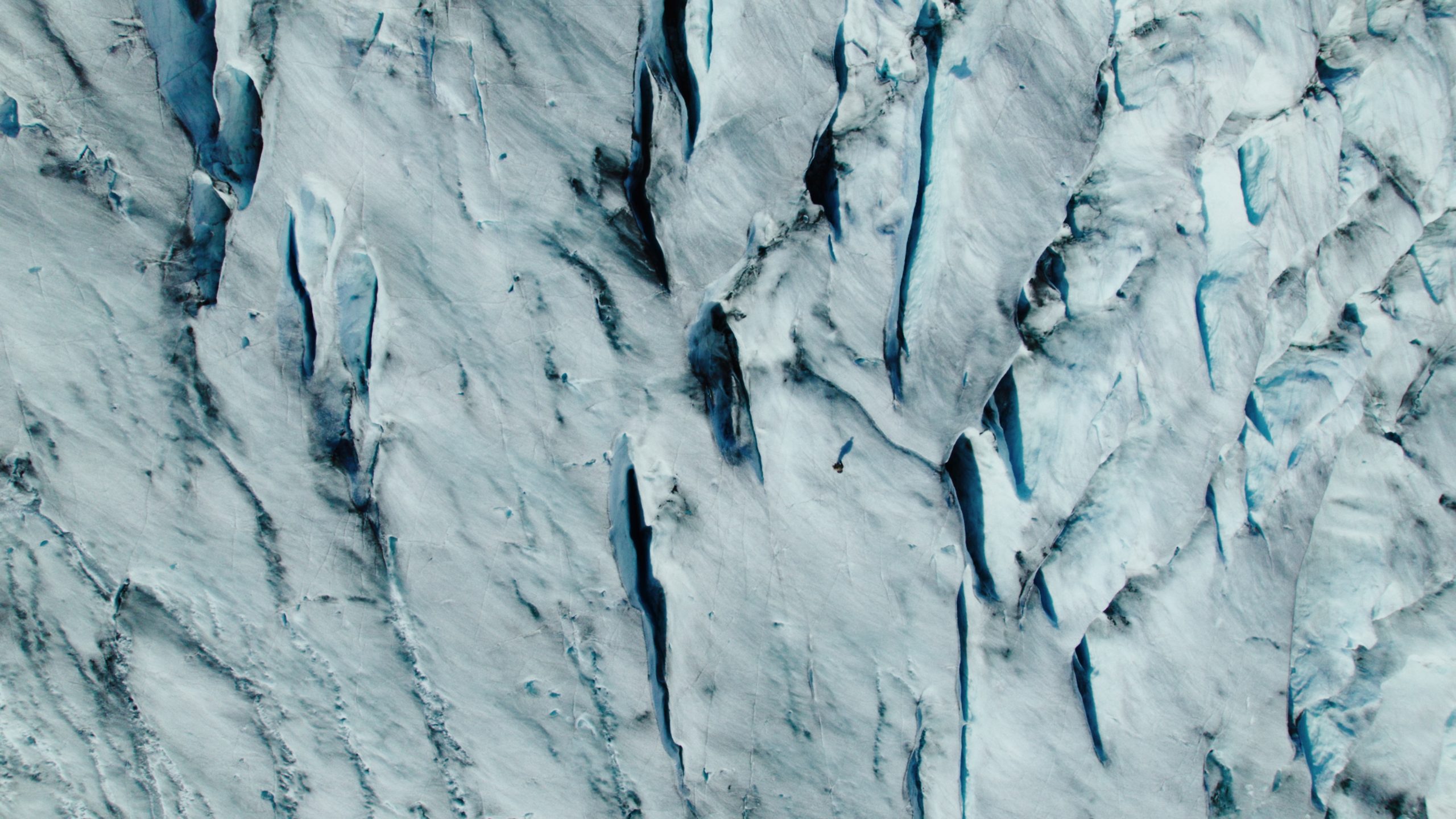

Elemento cardine della scenografia naturale del documentario è il ghiacciaio, altra forma dell’acqua, che garantisce il futuro, con la sua riserva di acqua, e che si ritrae, sempre di più. Il ghiacciaio sembra cristallizzare in un ricordo la potenza di un movimento, di un’intenzione, dell’impeto della vita – che è sempre movimento. Lo blocca, lo custodisce a data da destinarsi. È anziano, come il padre, che fin dalla prima scena avanza sulla neve, con un’andatura claudicante eppur determinata, confidente, esperta senza mai risultare arrogante. Il padre traccia la sua strada nel paesaggio, nel tempo, come un animale ripreso dall’alto. Sembra il soggetto di un documentario naturalistico. Ed è così piccolo rispetto a tutto il resto da commuovere – fa letteralmente voglia di seguirlo, di andare con lui in mezzo ai boschi, su per le pietraie. Sarà la mia deformazione professionale che mi fa prestare particolare attenzione alla postura e ai movimenti delle persone, ma un solo passo di quell’uomo, all’inizio del film, già raccontava una lunga storia. Da bambino, infatti, racconta di aver avuto i piedi che “puntavano nella direzione sbagliata” – modo ben più delicato ed evocativo di indicare la patologia del piede torto. Dopo che sono riusciti a rimetterglieli al loro posto, ha reimparato a muoversi e non ha mai più smesso di camminare. Come dice sua figlia “è diventato un vagabondo”. Fino agli 84 anni.

Emerge così con delicatezza il tema della direzione, e dell’intenzione, della nostra prospettiva esistenziale. Della maniera di trovare la rotta e di agire di conseguenza. L’invito della regista a confrontarci con la responsabilità ambientale di ciascuno di noi, dei danni che abbiamo portato agli ecosistemi, con la nostra misura, la proporzione del nostro vivere – che chissà perché tendiamo a dimenticare, credendoci onnipotenti, invincibili, immortali. Gli insetti ripetono apparentemente all’infinito ciò che devono fare. Non sono individualità, ma funzioni, le api in particolare su cui si sofferma l’obiettivo sono simbolo di collettività funzionale, società dagli ingranaggi perfetti, fondamentale all’equilibrio dell’ecosistema eppure altamente minacciata. Gli insetti impollinano i fiori. Noi esseri umani invece, portatori tutt’altro che sani di diverse malattie esistenziali, possiamo – e dobbiamo – scegliere, siamo contenitori di tensioni perenni, di intenzioni, di aspirazioni che attraversano i tempi e lo spazio, distogliendoci dal presente e dal suo potere decisivo e decisionale.

Olin mostra la totale fragilità dell’essere umano, ancor più perché anziano, contro la vita del paesaggio, dei boschi, dei ruscelli, dei prati. Il vero protagonista di questo film è l’ambiente, che racconta già chiaramente la propria storia, attraverso la luce e i colori. A essa si interseca in secondo piano quella delle persone, quasi fosse una linea narrativa secondaria, per certi aspetti accessoria. Olin riesce sapientemente a spostarsi dalla prospettiva asfissiante dell’antropocene. Al paesaggio viene dato il tempo di mescolarsi alla vita umana. Anzi, alla “natura” viene dato il tempo di trasformarsi in paesaggio – ovvero quell’insieme di forme su cui proiettiamo le nostre emozioni. Ogni albero così diventa un landmark, come si usa dire oggi dei grattacieli. Un totem, ma vivo. Proporzionando le emozioni umane, con la loro staticità, gli alberi appaiono sacri, più di qualsiasi grande architettura preposta alla stessa funzione. Il padre di Olin chiese a sua madre di sposarlo ai piedi del ghiacciaio. Il nonno fece la sua proposta alla nonna vicino a un grande albero. È così che il bosco, il torrente, la roccia, il prato, la grotta, diventano parte di una geografia sentimentale, e non proiezioni della nostra immaginazione insoddisfatta, oggetti – ancora una volta – del nostro desiderio, da sfruttare quando ci sentiamo stressati, annoiati, o giù di corda. È la relazione con questi luoghi che rende la natura un’entità reale, concreta. E la relazione, autentica, è possibile solo quando siamo disposti a considerare l’altro polo di questo legame come un soggetto.

La canzone della Terra – anche se in originale si parla di canzoni, quelle della tradizione cantate dalla mamma di Olin – ci mostra come valga ancora la pena andare al cinema, per godere di immagini incredibili, che non nascono da complicati software ed effetti speciali, ma dal nostro ambiente, dalla montagna, ipnotica ed emozionante, che non ha bisogno di parole, ma solo di sensi capaci di ascoltarla, percepirla, capirla. In cui il dettaglio si fa trama e l’ampia scala esplosa si rifà texture, avvicinando la superficie di una roccia a quella della nostra pelle. Il passaggio diventa forma. Scultoreo. I significati che gli proiettiamo sopra, grazie all’immagine si trasformano in maniera cangiante, caleidoscopica, che risponde silenziosamente ai nostri interrogativi, alla nostra ricerca. La luce è una carezza, una benedizione; una strada bianca solca il paesaggio come una vena. Così lo sguardo della regista.

“Dove sono le persone che hanno abitato i luoghi?” si chiede. Andate. Come ce ne andremo noi. Mentre i luoghi rimarranno. Ci sopravviveranno. Anche per questo dobbiamo averne cura. La cosa più importante è stare seduti insieme a contemplare la vita, tutto ciò che di bello e di brutto riserva, dice il padre di Olin. E a ogni stagione che passa, la sua testimonianza sembra sempre più urgente. “La sua generazione è davvero l’ultima ad avere la consapevolezza di come ci stiamo prendendo cura della natura?”, si domanda la regista, per poi continuare: “Se vogliamo che la nostra specie sopravviva, dobbiamo restare in ascolto del canto della terra. La canzone della terra ti porta fuori, all’aria aperta. La parola ‘ecologia’ deriva dalla parola ‘oikos’, che significa “casa”. La natura è per davvero casa nostra”. E così si torna all’idea di heima, la relazione osmotica tra ciò che siamo e i luoghi che ci permettono di essere. Una casa grande come il mondo, senza muri perimetrali. Un mondo curato come fosse in ogni sua parte il nostro rifugio, la nostra tana, parte di noi, non qualcos’altro da noi. Solo considerandola tale, vivendola come tale, riconoscendola tale, potremo capire cosa significa la parola “natura”, tanto abusata, e magari trovare altri modi più esatti per chiamarla, dirla, e sicuramente imparare a rispettarla.

Questo articolo è realizzato da THE VISION in collaborazione con WANTED CINEMA in occasione dell’uscita italiana di “La canzone della Terra”, della regista norvegese Margreth Olin, prodotto Liv Ullmann e Wim Wenders e distribuito nelle sale il 15, 16 e 17 aprile.