Ricordo con dolcezza quando, neanche ventenne, esibivo alle ragazze che entravano nella mia cameretta la copia de La morte malinconica del bambino ostrica e altre storie, un libricino edito da Einaudi che raccoglieva alcuni sketch di Tim Burton accompagnati da brevi filastrocche simili a ironici epitaffi. Era un periodo, gli anni Novanta, in cui il regista si era conquistato meritatamente l’ambito titolo di auteur, nell’accezione originale dei Cahiers du Cinema: un artista con uno stile ben riconoscibile, una poetica dichiarata e mai tradita. Avere videocassette, cimeli e libri di Tim Burton accresceva dunque il mio valore di cinephile; faceva figo conoscere tutto di lui, cercare i riferimenti disseminati tra un film e l’altro, raccontare aneddoti sulla sua infanzia a Burbank, indicare schiacciando pause quali disegni di Taron e la pentola magica erano presumibilmente suoi.

Poi è successo qualcosa. È come se Tim Burton si fosse perso. Johnny Depp era ancora lì, così come il suo universo bislacco e dark. C’era pure Helena Bonham Carter, ma qualcosa non funzionava più. Gli ingredienti della ricetta poetica non si amalgamavano più come avrebbero dovuto e i suoi film hanno iniziato a sembrare fastidiose parodie, pigri esercizi di uno stile che, proprio come una volta definiva un genio, ora sembrava solo l’ombra di un talento scomparso. Dumbo, la versione live action del classico cartone animato Disney, avrebbe potenzialmente tutte le carte in regola per permettere a Burton di tornare a raccontare molte delle sue tematiche preferite: il circo, il personaggio deforme con problemi a farsi accettare dalla società e un sogno più grande delle proprie possibilità. Ma a pochi mesi dalla sua uscita nelle sale, mi chiedo: che ti è successo Tim?

Burton nasce a Burbank, in una periferia desolata e desolante, il cui unico monumento sono gli enormi capannoni dove hanno sede tre dei principali studios americani. Il piccolo Tim, ormai sessant’anni fa, si appassiona fin da subito al disegno, alla scrittura e al cinema. Gli piacciono gli horror della Hammer (una casa di produzione inglese che ha realizzato classici come Dracula, di Christopher Lee) e i film di animazione in stop motion di Ray Harryhausen. Non ha molti amici, e anche il rapporto con i genitori non è dei migliori, tanto che, giovanissimo va a vivere prima dalla nonna e poi in un appartamento tutto suo. Grazie agli studi e al suo talento inizia a lavorare per la Disney, che gli commissiona disegni di sfondo di Red e Toby: nemici amici. Ma Burton non riesce a sentirsi a suo agio con lo stile fiabesco e solare della Disney.

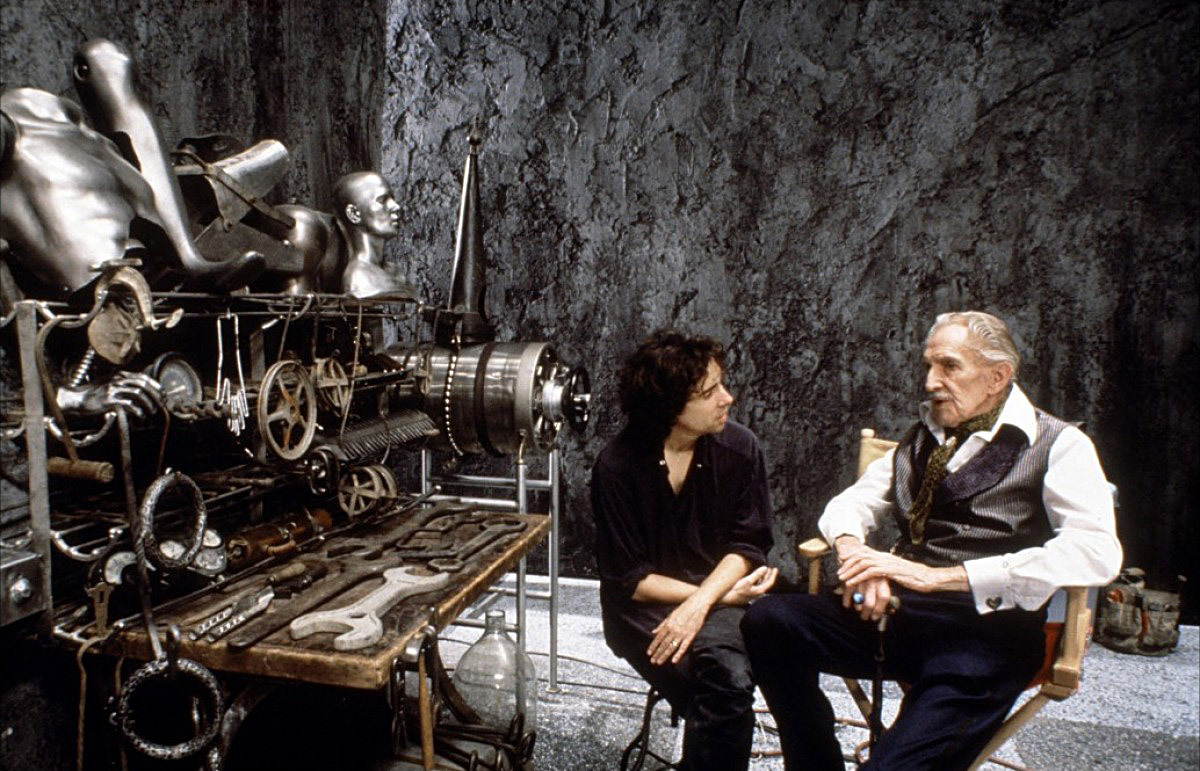

Solo nel 1982 riesce a realizzare il primo cortometraggio scritto e diretto da lui. Nei cinque minuti di Vincent c’è già tutto quello che ci farà amare il regista per i successivi vent’anni. È un delicato tributo al cinema espressionista tedesco degli anni Venti. Narrato dalla voce di Vincent Price – un attore particolarmente apprezzato da Burton, che da il suo nome anche al protagonista – il corto racconta di un bambino solitario, incompreso, con passioni diverse dagli altri e del suo desiderio di diventare uno scienziato pazzo. Oltre ai chiari riferimenti autobiografici, ci sono i temi che ritroveremo nei lungometraggi: un personaggio solo, denigrato, incompreso; il pessimo rapporto con le figure “adulte”, le aspirazioni troppo grandi per le apparenti capacità del protagonista e il gusto gotico. Alla Disney, Vincent non piace. L’opera vince comunque alcuni premi, e la carriera di Burton ha inizio. Segue un altro corto, Frankenweenie – che in seguito amplierà in un lungometraggio omonimo – che ha meno successo di Vincent, ma gli permette di realizzare le sue prime due pellicole.

Il primo, Pee Wee’s big Adventure, a voler essere onesti non può essere considerato veramente il suo film d’esordio. Il personaggio di Pee Wee – interpretato dall’insopportabile macchietta Paul Reubens – è la trasposizione cinematografica di una serie tv famosa con il medesimo personaggio. C’è poco spazio di manovra, ma Burton riesce comunque a metterci del suo e in fondo, lo strampalato Pee Wee si presta bene ad alcuni stilemi burtoniani. Il risultato non è però nemmeno comparabile al film successivo, Beetlejuice, una vera opera burtoniana: ha la follia irriverente e macabra di Tim, e le animazioni in stop motion. È una favola nera in cui non esistono veri cattivi, ma solo personaggi più o meno umani. E poi c’è Michael Keaton nei panni dello spiritello porcello, con un’interpretazione così forte da far innamorare Burton e spingendolo a scegliere Keaton anche per il suo primo blockbuster, Batman.

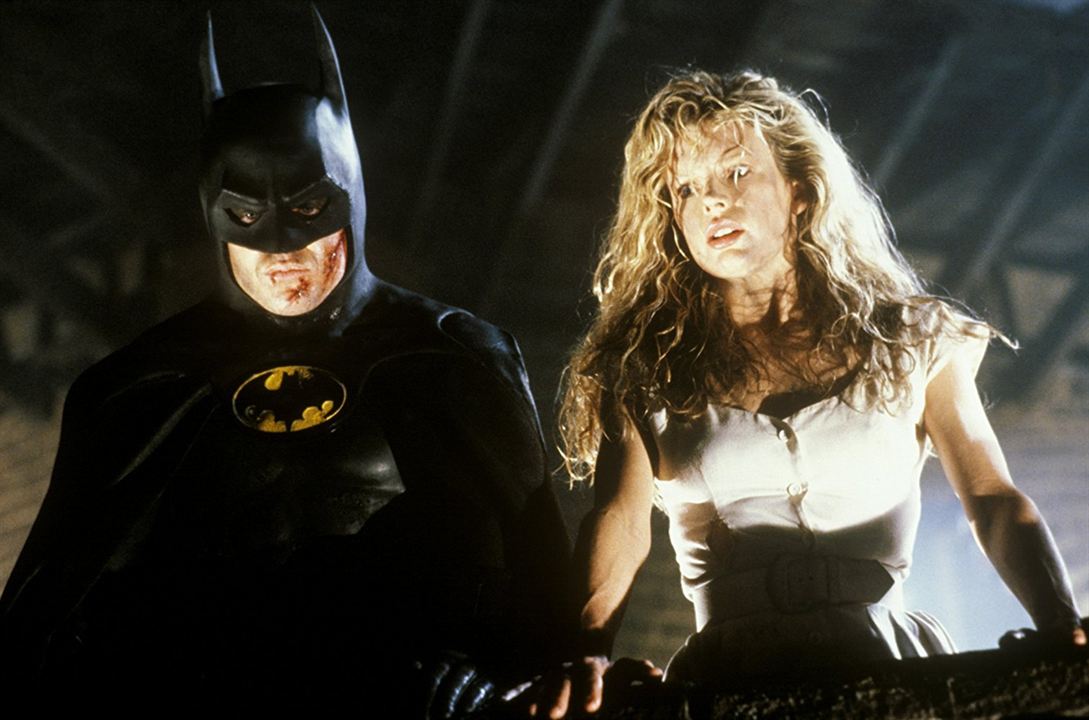

Siamo nel 1989: Burton realizza uno dei primissimi cine fumettoni. La musica di Danny Elfman è così iconica da essere ripresa trent’anni dopo in un altro film sul supereroe. Keaton, non voluto dalla Warner Bros, ha l’ironia e l’espressività che non ci si aspetta dal personaggio che interpreta; poi ci sono il Joker di Jack Nicholson e le scenografie di Anton Furst, che purtroppo morirà suicida dopo l’uscita del film.

Con questo lungometraggio iniziano anche i travagliati rapporti di Burton con i film ad alto budget; da una parte il regista odia il controllo esercitato dalle major sul prodotto, dall’altra sembra che, semplicemente, i film con minor budget gli riescano meglio. Sono infatti i più piccoli Edward Scissorhands, The Nightmare Before Christmas – in cui è scrittore e produttore – ed Ed Wood a segnare gli apici della filmografia burtoniana. Usciti rispettivamente nel 1990, ‘93 e ‘94, sono la summa di tutto quanto c’è di geniale dentro a quella testona di capelli neri. Pellicole che non potrebbero essere più diverse tra loro – una favola surreale ambientata nella periferia californiana, un cartone natalizio in stop motion e la biografia di un regista incapace – eppure condividono quella splendida malinconia, quell’unicità della visione che facevano di Burton un genio. Ed Wood è un prodotto più adulto, più di nicchia (l’interpretazione che Martin Landau fa di Bela Lugosi è emozionante oltre le parole), mentre i poster delle altre due pellicole hanno tappezzato le pareti di centinaia di migliaia di camerette.

Film mai invecchiati, che riescono ancora oggi a definire un genere – quello burtoniano, appunto. E non dimentichiamo che, tra questi tre capolavori, Burton realizza anche Batman Returns, forse ancora migliore del precedente, ma ritenuto dalla Warner Bros troppo cupo per la trasposizione cinematografica di un fumetto.

I due lavori successivi, Mars Attacks! e Sleepy Hollow, sono a loro modo delle piccole gemme. Soprattutto il secondo, davvero sottovalutato, è una splendida riflessione sul rapporto tra scienza e fantasia, ingegno e immaginazione. Solo Burton avrebbe potuto riprendere l’antica e semplicistica fiaba di Ichabod Crane e realizzarne una pellicola tanto avvincente e affascinante – non dimentichiamoci di Christopher Walken senza testa.

Ma ecco che arriva il primo duro colpo per i fan di Burton, un vero e proprio preludio della fine: Planet of the Apes. Ricordo perfettamente la mia espressione stranita appena uscito dal cinema. Incomprensibili le scelte di far recitare Mark Wahlberg, inserire quelle orribili scimmie antropomorfe e chiudere con un finale del genere. La verità è che, ancora una volta, Burton dimostrava di non sentirsi a suo agio con storie dalle tematiche non sue, in cui non poteva avere la possibilità di creare un mondo a sua immagine e somiglianza. È stato quindi naturale approcciarmi al film successivo con sospetto e prudenza. E invece, Big Fish è semplicemente meraviglioso. È uno di quei film che se incontro qualcuno a cui non piace, penso subito abbia qualcosa che non va. Per tutti noi che abbiamo avuto un rapporto travagliato con nostro padre, la storia di Edward Bloom ha il gusto della catarsi, di un perdono salato, bagnato dalle lacrime. E ancora una volta – molto probabilmente l’ultima – Burton riesce a creare un mondo intero di avventure e personaggi splendidamente originali e fuori dal coro: il gigante, il direttore del circo lupo mannaro, la bambina strega e amante.

Ogni singolo capitolo di Big Fish porta con sé lo stupore e l’incanto delle favole più belle. E nel rapporto che queste favole intrattengono con la realtà c’è tutta la visione del mondo artistico di Burton. Perchè di sicuro non esistono ragazzi con le mani di forbice, ma di certo esistono adolescenti che faticano ad integrarsi e a toccare le ragazze; non esistono mostri che vogliono rovinare il Natale, ma ci sono sicuramente bambini che sognano una festa diversa da quella marchiata Coca-Cola.

Dal 2003 in poi Tim Burton non è più riuscito a fare un bel film. Una verità dura da accettare, ma tant’è. Ci sono qua e là cose carine – The Corpse Bride non è male e alcune scene di Sweeney Todd sono simpatiche – ma la media è decisamente bassa. Alice in Wonderland ad esempio, è innanzitutto un brutto film, e poi anche un brutto film di Burton. Si vedono le intenzioni, si legge la volontà di realizzare un’opera à la Tim Burton, ma il risultato è una farsa noiosa e barocca, nonostante il potenziale del materiale di partenza. Stessa cosa vale per Big Eyes e Miss Peregrine: due film che non ci saremmo mai aspettati da una persona che eravamo abituati a chiamare genio.

E allora cosa è successo a Tim? Non pretendo di conoscere la risposta a questa domanda. Sicuramente, nella ricerca del precario equilibrio tra il successo al botteghino e l’espressione della propria creatività, qualcosa si è incrinato nel sessantenne di Burbank. Alice ha incassato oltre un miliardo di dollari, ma a quale costo in termini artistici? Sarebbe davvero brutto pensare che dietro a questi fallimenti ci sia solo pigrizia, o che lo stile che Burton ha contribuito a realizzare sia diventato per lui stesso un fardello difficile da portare, che lo abbia inghiottito intrappolandolo in una macchietta in cui bastano un pizzico di gotico e una spolverata di dark e/o surreale per realizzare una nuova pellicola.

Spero che Dumbo sia il ritorno, per Burton, a qualcosa di grande e intimo. Spero che abbia la volontà di prendere la fiaba Disney e farne un film solo suo, in cui la sua poetica sia espressa veramente e non solo apparentemente. Ma le speranze sono, ahimè, poche. Alle spalle c’è Disney, la mega corporate più potente al mondo, che in quanto a libertà artistica non ha una buona fama. Non ci rimane che incrociare le dita e, se ci prende una punta di malinconia, andare a rivedere su youtube qualche scena che ci ricordi chi era Tim Burton.