Dal punto di vista fisiologico, la cosiddetta “memoria muscolare” non risiede nei muscoli in senso stretto, ma nel sistema nervoso. L’allenamento ripetuto crea infatti connessioni neurali stabili: il cervello registra sequenze di movimenti e le trasforma in schemi automatici, liberando risorse mentali per la strategia o la creatività. È sorprendente scoprire quanto questa memoria conservi i modelli motori appresi anche dopo lunghi periodi di inattività. Chi ha praticato sport sa bene cosa significa: tornare in piscina dopo anni e ritrovare, già dopo poche bracciate, il gesto tecnico del nuoto; risalire in bicicletta e sentire che l’equilibrio e la pedalata tornano naturali; impugnare una racchetta da tennis e riprodurre il colpo con sorprendente familiarità. Io l’ho scoperto anni dopo aver indossato per la prima volta una divisa da scherma, con un movimento diverso da quello di quando ero bambino, perché diversa era l’emozione che lo muoveva – non più la paura di rimanere ferito, ma di ferire. Davanti agli occhi prende forma il campo, la pista, la pedana: luoghi in cui ogni gesto ha un peso e ogni movimento è frutto dell’equilibrio tra mente e corpo. Libera la mente. Butta fuori l’aria dai polmoni, conta fino a otto. Trattieni il respiro, conta fino a sette. Presta attenzione al battito del cuore, al suo ritmo. La concentrazione è allenamento invisibile, la calma il fondamento da cui scaturisce la forza. In questo silenzio interiore si forgia la precisione di un tiro, ma anche l’essenza primaria di AGON, esordio alla regia di Giulio Bertelli, presentato in anteprima alla Settimana internazionale della critica attualmente in corso a Venezia e distribuito al cinema da MUBI a partire dal 29 agosto. La stabilità, la memoria, sta tutta nei muscoli.

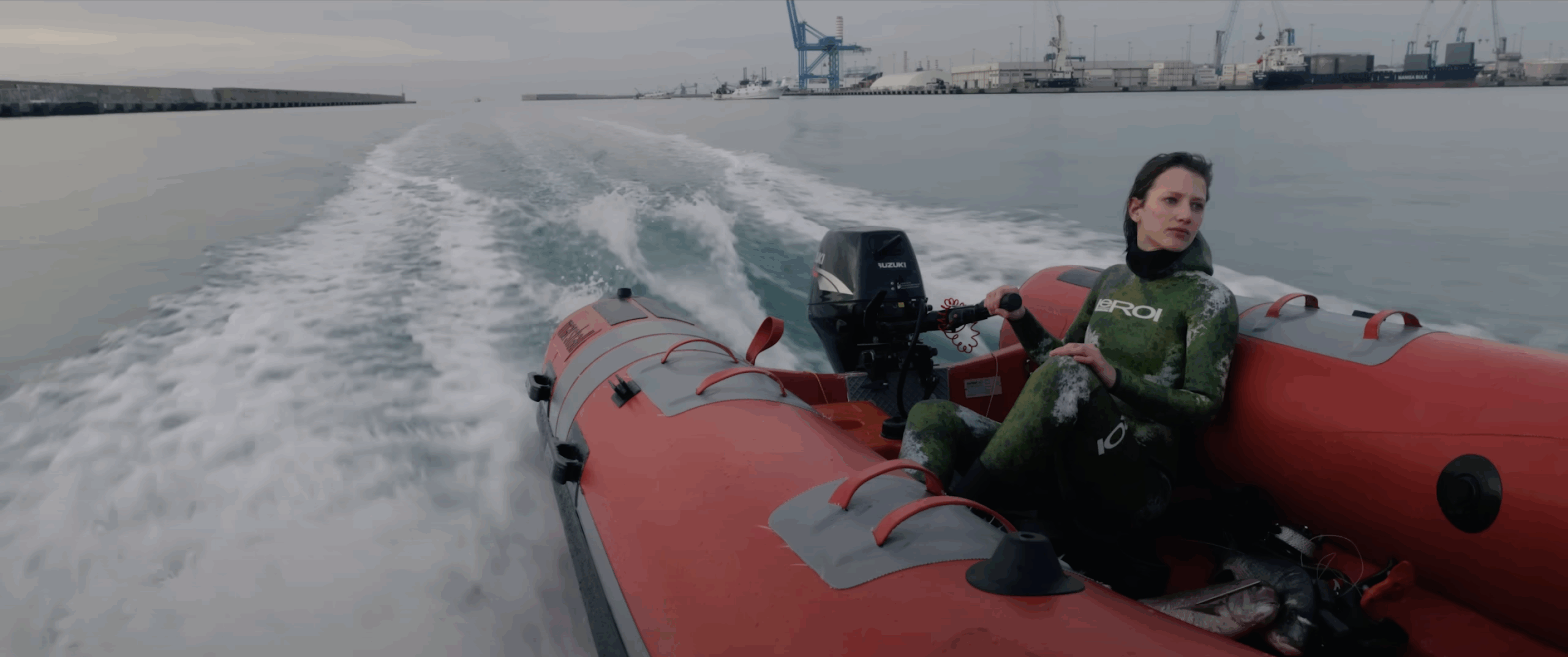

Con l’avvicinarsi dei fittizi Giochi Olimpici di Ludoj 2024, AGON narra le storie di tre atlete mentre si preparano e poi gareggiano nelle discipline di tiro a segno, scherma e judo. Alex Sokolov (Sofija Zobina), Giovanna Falconetti (Yile Vianello) e Alice Bellandi (interpretata dall’atleta stessa, che ha guadagnato l’oro ai Giochi Olimpici di Parigi nel 2024 e il titolo di campionessa mondiale a Doha nel 2023), sono ritratte nei contesti politici, sociali, tecnologici e fisici che dominano i più alti livelli di competizione e performance sportiva. Non c’è nessun pubblico a Ludoj – solo giudici, allenatori e atleti, come se l’umano andasse contenuto per elevare al meglio le performance. Mescolando il formato documentaristico a una storia di finzione, AGON si configura come un resoconto contemporaneo dell’evoluzione delle tre discipline, che oggi sono arrivate ad abbracciare anche il mondo dei videogiochi e la tecnologia, creando così una nuova forma di sport competitivo, ma che nascevano come allenamento per le pratiche belliche.

Queste tre pratiche, pur provenendo da contesti segnati dalla violenza e dal confronto armato, hanno trovato nello sport e nello spirito olimpico una nuova dimensione, centrata non più sulla sopravvivenza o sul dominio, ma sulla ricerca della perfezione tecnica, della crescita individuale e del confronto leale tra avversari. La scherma, nata come tecnica di duello e addestramento militare, trovò la sua evoluzione sportiva tra il Medioevo e il Rinascimento, quando si iniziò a codificare l’arte della spada con regole precise, fino ad arrivare all’introduzione del fioretto, della maschera di protezione e delle aree di bersaglio, trasformandosi in una pratica di abilità, destrezza e disciplina. Il judo, sviluppato in Giappone alla fine del XIX secolo da Jigoro Kano, affonda le sue radici nelle tecniche di jujutsu utilizzate dai samurai per difendersi in battaglia a mani nude, quando si trovavano disarmati, ma venne concepito dal suo fondatore come un’arte educativa e formativa, fondata sul rispetto reciproco e sulla ricerca dell’efficienza fisica e mentale, facendosi anche veicolo per lo sviluppo personale. Il tiro a segno, infine, è stato praticato in Italia fin dal primo apparire delle armi da fuoco, sia per finalità ludiche sia con lo scopo di addestrare militarmente i cittadini, intesi come soldati e civili. La prima gara di tiro di cui si ha notizia storiografica certa, denominata Gioco dell’archibugio, ebbe luogo ad Aosta nel 1427. Con l’evoluzione delle tecnologie e il venir meno della sua funzione esclusivamente bellica, la pratica del tiro si è trasformata in un esercizio di concentrazione e autocontrollo, fino a diventare uno sport in cui la componente di abilità personale supera quella di utilità pratica in guerra.

Agon, che dà il titolo al film, era l’incarnazione nell’olimpo greco della competizione, la divinità tutelare delle gare atletiche, della quale abbiamo testimonianze nelle fonti letterarie, ma prive di indicazioni iconografiche certe che consentano di identificarla con sicurezza nei monumenti; ma la parola greca, “ἀγών”, significa anche assemblea, riunione, incontro e, per estensione, gara, competizione, conflitto. Originariamente indicava il radunarsi di persone in un luogo pubblico, per discutere o assistere a cerimonie religiose, teatrali o sportive. Col tempo, il termine ha assunto un significato più specifico legato alla competizione: in Grecia l’agón era infatti la gara atletica, il duello poetico, teatrale o bellico, tutti momenti in cui si mettevano alla prova abilità, forza e valore. La sfida non era – e non è mai – solo con l’Altro, ma con se stessi, con i limiti che l’essere umani ci impone, a partire dalle nostre identità fisiche, corporee, che sembrano diventate più un ostacolo che un vantaggio.

“Il corpo è il primo e il più naturale strumento dell’essere umano”, scriveva l’antropologo francese Marcel Mauss nel 1936, anticipando l’importanza di ragionare su come le dinamiche storiche e identitarie siano strettamente correlate alla storia della percezione della nostra sfera corporale. Se nella società tradizionale l’idea del corpo coincideva con quella della comunità ed era posta in stretta continuità con il cosmo, è con la separazione tra pensiero e fisicità che si è determinato l’emergere di un “soggetto pensante” che non è più il suo corpo, ma che ha un corpo. Eppure, nonostante oggi sembri diventata quasi un accessorio, la tensione che ci riporta costantemente all’essere carne e ossa è un movimento quotidiano, imprescindibile, immanente in ogni nostra azione, anche la più impercettibile, che ci ricorda in ogni istante la fragilità della nostra umanità. Non a caso, guardando AGON mi è tornato alla mente un estratto dell’indagine con cui lo scrittore inglese Mark O’Connell ha esplorato il movimento transumanista in Essere una macchina: “Mi sembrava che il transumanesimo fosse l’espressione del profondo desiderio umano di trascendere la confusione, il desiderio, l’impotenza e la malattia del corpo, rannicchiato nell’ombra sempre più cupa della propria decadenza. Un anelito che era stato storicamente il dominio della religione, ed era ormai il terreno sempre più fertile della tecnologia”.

Nell’esordio di Bertelli le tre atlete non arrivano a liberarsi dalle costrizioni imposte dalla corporeità o a debellare l’eterna incognita della morte, anche se emerge prepotente, seppur mai espressa, l’idea che in alcuni precisi momenti è un obiettivo che vorrebbero ardentemente raggiungere. Accade, per esempio, quando Bellandi si trova costretta a doversi operare a un ginocchio perché le provoca troppo dolore durante i combattimenti, o quando, mentre Falconetti sta gareggiando, le divise della scherma si rivelano meno protettive del dovuto. Eppure, in AGON la tecnologia acquisisce l’esatto compito di espandere le facoltà fisiche, fungendo ora da estensione ora da protesi ora da misuratore delle stesse. Basti pensare a come, ormai da qualche tempo, siano stati sviluppati innovativi sensori che permettono di registrare in tempo reale il punto di mira e i suoi movimenti nei momenti precedenti allo sparo, creando un tracciato virtuale che si fa indice di rapidità, ampiezza e forma delle oscillazioni, in grado di offrire al tiratore uno strumento di autovalutazione da poter utilizzare prima di colpire il bersaglio, e non solo in seguito; ma anche ad applicazioni e videogiochi utilizzati per allenarsi digitalmente.

Con una messa in scena che eleva il suono a presenza costante, quasi una sceneggiatura, capace di far fantasticare sulle cose che nelle inquadrature non vengono riprese, dando vita a una sensazione per certi aspetti tattile, l’esordio di Bertelli lascia che la credibilità del documentario si immerga nella finzione narrativa, plasmando una narrazione in cui la tensione portante è lo scontro con ciò che, pur desiderandolo, non riusciamo del tutto a ottenere, come fosse un magma che si alimenta nell’intersezione tra la fragilità dell’essere umano e l’innovazione. “Il corpo è un’invenzione della vostra generazione”, scriveva Daniel Pennac nel diario lasciato alla figlia Lison. “Almeno per l’uso che se ne fa e per lo spettacolo che viene dato”. Ma cosa resta del corpo “originale”, trasformato per crearne la nuova versione post-umana che iniziamo a sperimentare oggi? Idealmente tutto, sembra che abbiamo solo finito per dimenticarcelo. AGON, nonostante l’immersione nella tecnologia, ce lo ricorda continuamente, come un’onda che sbatte incessamente sullo stesso punto, fino a creare un solco o a cambiare colore alla roccia. Non solo perché il corpo è il tramite principale della nostra esplorazione del mondo, lo strumento cardine con cui trasformare lo sport in disciplina, ma perché per quanto uno si sforzi di non considerarne i limiti, è inevitabile farci i conti. A ogni pulsazione del cuore corrisponde persino un sussulto del corpo, quasi impercettibile, ma che nella precisione si riverbera nella traiettoria di un proiettile leggermente deviata, in un affondo mancato. L’unica soluzione è la convivenza, l’adeguamento: imparare a muoversi esattamente tra un battito e l’altro.

“AGON”, l’esordio alla regia di Giulio Bertelli presentato in anteprima alla Settimana internazionale della critica 2025, è distribuito al cinema da MUBI a partire dal 29 agosto.

Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom