Liberarsi dal busy bragging – la tendenza a vantarsi di essere sempre occupati che ci fa sentire soddisfatti di noi stessi solo se non abbiamo neanche una mezz’ora di tempo libero – significa rifiutare le pressioni sociali che ci impongono di fare sempre tanto e farlo in fretta, finendo per convincerci che a determinare quanto valiamo siano la capacità di produrre senza sosta e la quantità di impegni che riusciamo ad accumulare. Guardare un film può essere un modo per imparare a concedersi una tregua, sopratutto durante le feste, dedicando del tempo ai paesaggi incontaminati dell’Arizona di Kusturica, o ai sogni ricorrenti di Kurosawa, invece che ad appuntamenti a cui non vogliamo partecipare. Ecco una lista di ventitré grandi film da recuperare durante le vacanze o in qualsiasi momento del nuovo anno, per ricordarsi la bellezza e la forza del cinema, contro qualunque impegno in agenda.

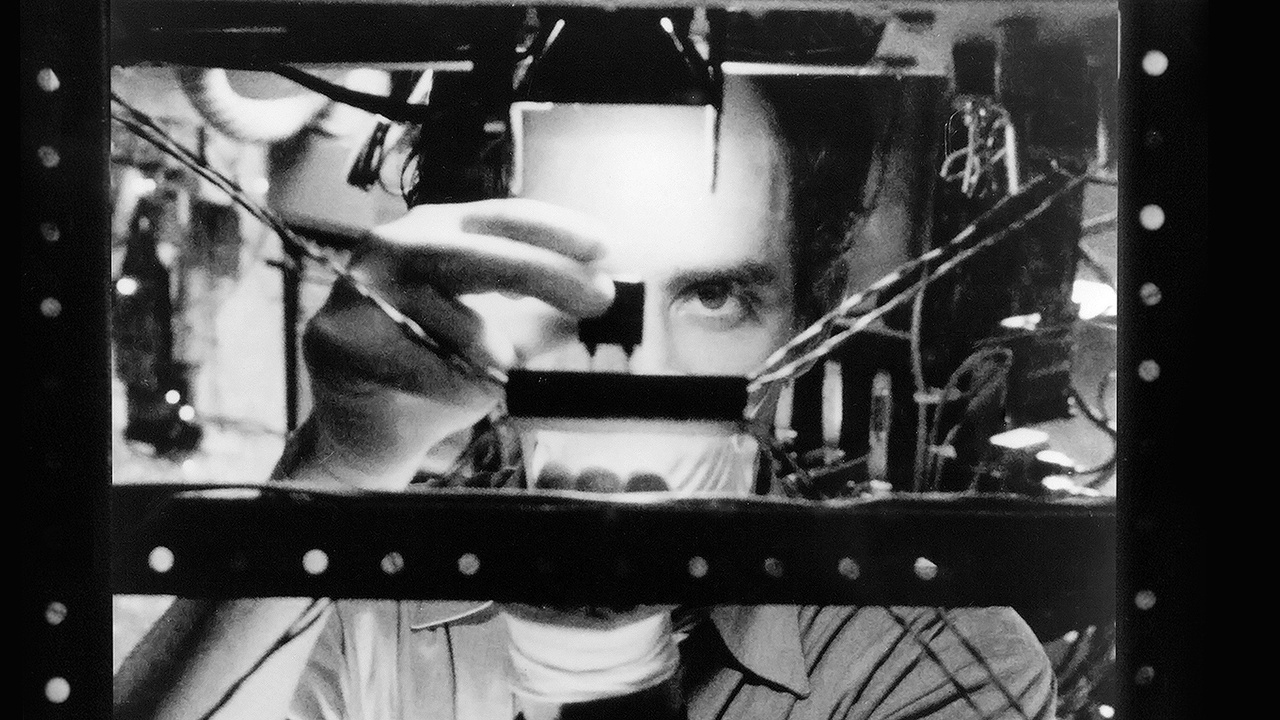

Il ventre dell’architetto, di Peter Greenaway (1987)

Peter Greenaway, il famoso regista inglese, è una di quelle persone che oggi vengono definite multipotenziali, che per più di mezzo secolo sono state percepite come indecise e che, a ben vedere, sono solo molto curiose. Se alcuni artisti inseguono per tutta la vita una sola ossessione, si potrebbe dire che per quelli come Greenaway l’ossessione è la ricerca stessa, il mistero al di là delle cose. Per trovare una risposta al desiderio che le spinge si immergono in ambiti all’apparenza lontani tra loro, senza paura di confondersi o di apparire mediocri. La sua poetica è chiaramente quella dell’autore-demiurgo e, se ad alcuni può apparire autoreferenziale, in realtà accoglie sempre un’ironia disincantata, un amore per il grottesco a cui non risulta immune nemmeno l’autore con le sue credenze, le sue regole e le sue perversioni.

Ne Il ventre dell’architetto, film del 1987, Greenaway portò alle sue estreme conseguenze la tensione dei contrari, che secondo la filosofia antica mettevano in movimento il principio generatore e che da sempre sembravano non dargli tregua – il concetto di amore e morte, fedeltà e tradimento, ragione e follia, corpo e spazio, sogno e realtà, salute individuale e sociale, interno ed esterno, idea e materia, presente ed eterno, caducità e memoria – in un allucinazione sempre più soffocante che appare come una vera e propria discesa agli inferi ambientata tra le colonne dell’Altare della Patria. In questo scenario si apre un dialogo sbilanciato e incessante tra il protagonista, Stourley Kracklite, un architetto in rapida agonia, che si circonda di fotocopie e ingrandimenti di riproduzioni grafiche di diverse pance nel tentativo di circoscrivere la zona dolente e capire l’entità dei suoi dolori, ed Étienne-Louis Boullée, il famoso teorico visionario del Settecento che immaginava enormi architetture, fuori-scala monumentali e simboliche, tra cui il famoso Cenotafio di Newton. Ne Il ventre dell’architetto nascita, creazione artistica e morte si ripetono ciclicamente, in un processo di imitazione fuori dal tempo, dando vita a un’opera in cui la perfezione della forma e l’armonia delle linee fanno da sfondo al perdersi umano nell’ossessione e nell’autodistruzione.

Rosencrantz e Guildenstern sono morti, di Tom Stoppard (1990)

“C’è stato un momento, all’inizio, in cui avremmo potuto dire di no. Ma chissà come c’è sfuggito. Faremo meglio la prossima volta”. È questa l’ultima frase pronunciata da Guildestern sul finale di Rosencrantz e Guildenstern sono morti, l’opera tragicomica di Tom Stoppard del 1990, una sorta di spin off postmoderno dell’Amleto di William Shakespeare. Guildenstern non fa che porsi domande, mentre Rosencrantz prende la realtà per quella che è.

Il film è tratto da un atto unico che Stoppard scrisse nel 1964 e che poi trasformò in una pièce in tre atti che andò in scena per la prima volta due anni dopo, riscuotendo grande successo. I grandi temi, già portati sul palcoscenico dalla famosa tragedia del 1600, vengono riproposti ed esplosi da Stoppard, infittendo ancor più l’ordito dei riverberi filosofici e arricchendo la storia e il quadro psicologico dei personaggi con il pensiero dei successivi trecento anni di riflessione, ammiccando al teatro dell’assurdo di Samuel Beckett e mescolandolo all’esistenzialismo di Albert Camus e Jean-Paul Sartre, ma anche alla filosofia di Ludwig Wittgenstein e Martin Heidegger.

Nel film ci si interroga sul tempo, sulla memoria – intesa come progressiva definizione del sé e della propria esistenza – sul destino, sulla realtà e sulla verità, sul dubbio e sulla certezza, sulla presenza e sull’attenzione, sulla rappresentazione della propria vita, sulla maschera che indossiamo, e ultimo ma non ultimo sull’autodeterminazione, sul libero arbitrio e sulla libertà, ovvero sull’essere a tutti gli effetti padroni della propria esistenza. La riflessione sul ruolo dell’attore, dell’autore-demiurgo e del personaggio si mescola a quella sul senso della nostra vita e il tutto finisce per apparire come un sogno grottesco, una visionaria lezione di filosofia, in cui ci immedesimiamo nei due poveri personaggi qualsiasi, Rosencrantz e Guildenstern, l’uomo comune, che pure è – e vuole essere – unico e speciale, almeno finché non si tratta di morire.

Camera con vista, di James Ivory (1985)

Primo dei tre film che il regista statunitense James Ivory ha tratto dai romanzi dello scrittore britannico E. M. Forster – seguiranno Maurice nel 1987 e Casa Howard nel 1992 –, Camera con vista, del 1985, è forse una delle pellicole più romantiche di sempre. Lucy Honeychurch, la protagonista, sembra incarnare la quintessenza della giovane donna ben educata dell’Inghilterra vittoriana: è carina, educata e si preoccupa dei suoi genitori. Nel mondo signorile in cui è cresciuta, le persone sono esattamente quello che sembrano. Di lei, quando la sente suonare Beethoven al pianoforte mentre è in vacanza a Firenze con la sua più anziana cugina, Charlotte, il reverendo Beebe dice che “Se mai si mettesse a vivere come suona sarebbe molto interessante, sia per noi che per lei”. Per buona parte della sua vita, però, Lucy fa di tutto per non vivere con lo stesso ardore con cui suona; non fino a quando George, il figlio di un ospite della locanda in cui entrambi soggiornano, la bacia sulle colline di Fiesole, facendola innamorare. Nel confronto tra George e Cecil, l’uomo a cui la ragazza è destinata sposa perché buon partito, emerge la dualità sottesa al racconto di Foster: da un lato la morale aristocratica, emblema di un mondo fortemente normato e in cui ogni cosa è dettata da un principio assoluto e non discutibile; dall’altro, la rivoluzione delle nuove filosofie, il dubbio.

L’adattamento cinematografico di Ivory mantiene intatti gli elementi portanti del romanzo di Foster, elevandoli con leggerezza. Camera con vista è poi un’immersione tra splendide ambientazioni, dalla seduttiva Firenze, con le sue glorie rinascimentali, ai calmi paesaggi dell’Inghilterra. A emergere, incontenibile, è la bellezza: dei luoghi, della riscoperta di sé, della consapevolezza che, prima di essere un sentimento, l’amore è azione.

Amores perros, di Alejandro González Iñárritu (2000)

Oltre a essere il primo capitolo della Trilogia sulla morte di Alejandro González Iñárritu – a cui seguiranno 21 grammi e Babel –, Amores perros rappresenta anche il punto d’inizio del nuovo cinema messicano.

A partire da un incidente automobilistico si intrecciano tre storie “d’amore”, ambientate a Città del Messico. I protagonisti – Octavio e Susana; Daniel e Valeria; El Chivo e Maru – hanno diversa estrazione sociale, ma sono accomunati da un profondo disagio esistenziale. Per un motivo o per l’altro ognuna di queste storie è compromessa e senza speranza, nonostante le buone intenzioni dei personaggi.

Il tema della doppiezza umana – suggerita dalla presenza dei cani, che fanno da alter ego simbolico dei vari personaggi – è centrale in tutta l’opera. Fin dal titolo, infatti, emerge questo concetto: “perros”, che in spagnolo significa “cani”, sottolinea la natura corrotta degli amori che vengono raccontati, ben lontani dall’ideale purezza salvifica che spesso attacchiamo a questi sentimenti, e denuncia l’arroganza della nostra specie nel definirsi e credersi superiore a questi animali, considerati impuri dalla tradizione di molte culture, quando l’abiezione, l’errore e l’imperfezione sono insiti dentro di noi.

La struttura narrativa del film gioca su quelle che sono diventate le tipiche caratteristiche stilistiche di Iñárritu: rimandi, scarti temporali, anticipazioni e flashback. Anche le tematiche affrontate – l’amore, la morte, il denaro, i legami famigliari, il rapporto con gli animali e lo spazio urbano – donano coerenza all’opera, permettendo al regista di esplorare lo strumento dell’ossimoro, accostando elementi antitetici, come l’affetto e la violenza, la pietà e l’egoismo; o, ancora, comportamenti trasversali – positivi o negativi che siano – ad ambienti di estrema povertà o al contrario agiatezza, costruendo un mondo verosimile, sfaccettato e complesso, con cui ci troviamo costretti a fare i conti, nel bene e nel male, impossibili da scindere nettamente.

Paris, Texas, di Wim Wenders (1984)

Wim Wenders, con il suo racconto dell’oscurità tedesca mescolato a quello della desolazione americana, è diventato il regista simbolo – nonché il più popolare anche nel resto del mondo – di un Paese dal duro trascorso post-bellico, frammentato, perennemente diviso tra il senso di colpa e la malinconia. Il contributo di Wenders, con la sua abbondante produzione cinematografica, documentaristica, fotografica e televisiva, al Junger Deutscher Film – il movimento cinematografico tedesco degli anni Sessanta che si ispirava alla Nouvelle vague francese – e alla rivolta artistica per liberarsi dall’egemonia culturale statunitense, che non lasciava spazio alla creatività locale, è stato centrale per la rinascita della cultura tedesca. Non solo ha creato una poetica e un’estetica che hanno fatto scuola, Wenders ha seguito anche una missione liberatoria dai canoni e dagli stili che, per quanto considerati centrali, non possono soffocare qualsiasi impulso autentico che spinga verso altre direzioni.

Paris, Texas, del 1984, per esempio, ritenuto il suo miglior film girato negli Stati Uniti, comunica allo spettatore un senso di fusione tra percorso e viandante, come se l’individualità del protagonista potesse fondersi in un tutt’uno con la strada che percorre: tra la polvere del deserto, un uomo cerca di tornare nel luogo sperduto del suo passato per elaborare il dolore di una storia personale segnata dal fallimento. Ma l’ambiente attorno a noi esseri umani è molto più incisivo e determinante di ciò che possiamo credere ritenendoci enti autonomi dal posto che abitiamo: è l’essenza della poetica di Wenders, avendo lui messo al centro delle sue opere più belle un paesaggio che si fonde con le persone. Vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes, Paris, Texas è infatti un viaggio che ha nel viaggiare la sua stessa ragione, un percorso alla scoperta di sé e di ciò che si trova sempre oltre dove la consapevolezza e la felicità, tanto ricercate, non si palesano che in qualche sporadico barlume.

True Romance – Una vita al massimo, di Tony Scott (1993)

È il 1987 quando Quentin Tarantino, insieme all’amico Roger Avary, scrive la sceneggiatura di True Romance – tradotto in Italia con il titolo Una vita al massimo –, vendendola per 50mila dollari. È il suo primo grande successo, lavora ancora ai Video Archives nell’area di Manhattan Beach, a Los Angeles, ma sei anni dopo, quando Tony Scott porta la storia sul grande schermo, Tarantino è già esploso grazie al successo de Le Iene.

A far da protagonista a True Romance è un alter ego di Tarantino, Clarence Worley (interpretato da Christian Slater), commesso in un negozio di fumetti e appassionato di kung fu ed Elvis Presley. Riesce a stento a crederci quando, al cinema, incontra Alabama Whitman, una bella ragazza all’apparenza fuori dalla sua portata, con cui fa subito amicizia per poi finirci a scopare la sera stessa. Durante la notte, Alabama confida a Clarence di essere una prostituta – da appena quattro giorni – e di essere stata pagata dal gestore del negozio di fumetti in cui lui lavora per fargli un regalo di compleanno speciale. Soprattutto, gli dice di essersi innamorata di lui, che vuole uscire da quel mondo. È l’inizio di un’avventura – segnata da personaggi memorabili – in cui gli elementi del cinema di Tarantino ci sono già tutti: le arti marziali, la passione per il cinema, il citazionismo, le sparatorie, la cocaina, ma Scott cambia il finale della sceneggiatura, rendendolo meno tragico. Il film è infatti un condensato del suo universo, in cui la struttura viene però modificata da Scott per diventare più classica.

True Romance – Una vita al massimo è un capolavoro che merita di essere riscoperto, un road movie che sembra quasi una favola moderna, violenta e dolce allo stesso tempo, dove si attraversano diversi generi e mondi agli antipodi che poi, alla fine, sembrano avere più cose in comune di quanto si pensi. Anche in mezzo alla brutalità umana restano chiari i sogni di Alabama: vivere una folle storia d’amore con accanto qualcuno con cui condividere tutto, da cui essere capiti, per cercare di crearsi una vita migliore fuori dal caos, dal degrado, dai soprusi, attraversando ogni giorno uniti contro qualunque avversità.

Una relazione privata, di Frédéric Fonteyne (1999)

Una voce fuori campo che sembra stare conducendo un’intervista chiede a una “lei” e a un “lui” senza nome come si siano conosciuti. La risposta di entrambi i personaggi fa riferimento a un annuncio su una rivista erotica e al loro comune desiderio di trovare un partner per realizzare una particolare fantasia sessuale, senza rivelare quale. Attraverso questo dialogo a distanza tra una donna e un uomo dall’identità sconosciuta, Una relazione privata, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 1999, dove l’attrice protagonista Nathalie Baye è stata premiata per la migliore interpretazione femminile, riesce a immergere sin dai primissimi minuti lo spettatore in una piacevole atmosfera di segretezza, la stessa che avvolge la decisione dei due protagonisti di portare avanti la loro relazione sessuale oltre al primo incontro, ma senza scambiarsi alcuna informazione personale riguardante la propria vita. Quello che il film di Fonteyne mette in scena, infatti, è la costruzione di un autentico spazio di intimità condiviso da due persone, che prende vita all’interno della narrazione senza pretendere di svelare i segreti su cui si regge.

L’intervista procede scena dopo scena mantenendosi su due binari separati e mostrando le risposte dei due personaggi, che raccontano dal loro punto di vista i ricordi che hanno condiviso durante la relazione. Il racconto si gioca sulla dialettica tra pudore e impudicizia, sulla scelta di tenere un dettaglio per sé e la voglia di raccontarne un altro, svelando così i cortocircuiti comunicativi di un legame in cui i protagonisti hanno la sensazione di conoscersi in maniera profonda, pur sapendo poco o nulla di ciò che generalmente si racconta già al primo appuntamento. Fonteyne esplora la dimensione del privato, mettendo in discussione ciò che siamo soliti ritenere tale, e racconta un rapporto che alla fine non riesce ad andare oltre la paura di scoprirsi fino in fondo, di rivelare tutto ciò che si è senza nascondersi. Anche l’amarezza della rinuncia, infatti, è qualcosa che tendiamo a tenere per noi, a gestire in privato, soprattutto se riguarda qualcuno a cui tenevamo.

Americani (Glengarry Glen Ross), di James Foley (1992)

Viviamo in una società in cui il senso di competizione sembra essere ai suoi massimi livelli e in molti non ne possono più. Negli anni, l’ideologia neoliberista ha aumentato la pressione – scolastica, universitaria, lavorativa – a cui ogni individuo è soggetto: spinti dall’ansia di doversi dimostrare indispensabili e insostituibili, sapendo che la fila d’attesa dietro di noi è molto lunga, ci sentiamo sempre più inadeguati e, attraverso i social, ci convinciamo che invece la vita degli altri sia sempre migliore, smettendo di vivere la nostra. Così, ogni aspetto delle nostre giornate si trasforma in una gara estenuante con gli altri, dove la sopraffazione diventa l’unico obiettivo possibile. Negli anni Novanta, in tempi per molti non ancora sospetti, fu Americani (Glengarry Glen Ross), di James Foley, una tra le migliori rappresentazioni del mondo che stava ormai prendendo piede. Una denuncia dura e spietata contro la società americana, i suoi metodi di selezione e la pressione psicologica esercitata sulle persone.

Con un media di quattro, cinque parolacce al minuto, il film è un’immersione nel feroce mondo del mercato immobiliare – e non – di Chicago, dove a causa di una riduzione del personale gli agenti sono costretti a competere fra loro per vendere più terreni possibili: premi per i primi due classificati – una Cadillac e un set di coltelli –, il licenziamento per tutti gli altri. Con un testo che ricorda una sessione di improvvisazione jazz, composta da situazioni al limite della brutalità psicologica, Americani è tratto dallo spettacolo teatrale Glengarry Glen Ross di David Mamet, che ne ha anche scritto la sceneggiatura adattandola al grande schermo. Nei dialoghi serrati tra i quattro protagonisti – Ricky, Dave, George e Shelley, interpretati rispettivamente da Al Pacino, Ed Harris, Alan Arkin e Jack Lemmon, a cui nel cast si aggiungono anche Kevin Spacey e Alec Baldwin – manca la volontà di comprendere e ascoltare l’altro: senza pietà né compassione, non c’è spazio per l’umanità nell’ufficio, il capitalismo ha trasformato anche le persone più gentili in esseri umani invidiosi e sopraffatti dalla competizione con gli altri. I personaggi mentono, rubano, sfruttano, ingannano se stessi tanto quanto i loro clienti. Sono truffatori disonesti, capaci di starci insieme simpatici e odiosi, mentre li guardiamo crollare sotto il peso di un sistema spietato e ne ammiriamo, riluttanti, l’astuzia con cui imbrogliano per sopravvivere. È infatti negli insulti sboccati con cui si fanno a pezzi l’un l’altro che la scrittura tragicomica di Mamet raggiunge l’apice. Convinti di star guardando delle caricature di un mondo che non ci appartiene, ci stiamo accorgendo – forse – solo ora di quanto, invece, sia una realtà in cui siamo immersi fino al collo.

Sogni, di Akira Kurosawa (1990)

Lo scrittore francese Henri Bosco definì la rêverie come un’inesauribile riserva della vita latente. L’immagine può essere compresa solo attraverso se stessa, fantasticando e sognando. Diretto nel 1990 da Akira Kurosawa e prodotto grazie a Steven Spielberg e George Lucas, Sogni è un film composto da otto episodi, ispirati ad alcune rêveries ricorrenti dello stesso regista, che per la prima volta ne firmò da solo la sceneggiatura. Vicino al realismo magico, l’opera rappresenta momenti ambientati in diverse stagioni della vita, legate esclusivamente dall’Io narrante – interpretato da Akira Terao, uno degli attori-feticcio di Kurosawa.

“Raggi di sole nella pioggia”; “Il pescheto”; “La tormenta”; “Il tunnel”; “Corvi”; “Fuji in rosso”; “Il demone che piange”; “Il villaggio dei mulini”: questi i titoli degli episodi. I sogni di Kurosawa – nonostante Nabokov sconsigliasse a chiunque di raccontare le proprie esperienze oniriche perché noiose – rapiscono e affascinano, perché entrano in contatto diretto con una sfera emotiva che tutti condividiamo. Uno dei temi ricorrenti è quello dell’errore e del perdono, ma gli spunti sono tanti. Magia, paura, autorità e disobbedienza. Bambole, alberi abbattuti, danze riparatrici e lacrime. Tempeste tra le montagne e uomini che si perdono. Animali simbolici, minaccia, un incontro tra i campi di grano con Vincent van Gogh, poco prima che si tolga la vita. Il monte Fuji rosso di lava e lapilli. Il pericolo nucleare, generato dall’intelligenza dell’essere umano, l’impotenza del singolo, eppure il costante tentativo di fare il bene, nonostante tutto. Il deserto radioattivo, popolato soltanto da enormi fiori, mutanti cannibali, e infine un fiume che permette a tanti mulini di lavorare e un ultracentenario che sostiene che il segreto della felicità sia l’allontanarsi dal progresso, restando vicini alla natura.

Kurosawa non ha paura di prendere posizione, o meglio di trovare uno spazio per i messaggi dei suoi sogni. E nella serietà con cui lo fa, che non lascia alcuno spazio al compromesso, si sprigiona tutta la bellezza di questo film, che ci ricorda che la speranza può esistere soltanto se si accetta un orizzonte profondamente etico e morale.

Dolls, di Takeshi Kitano (2002)

Tre storie diverse, scollegate, che sono tenute assieme soltanto da un filo impercettibile: due giovani innamorati stretti nella promessa di un vagabondaggio eterno verso una meta di cui hanno perso la memoria; un capo Yakuza che, misteriosamente spinto verso il parco in cui un tempo incontrava la sua fidanzata, ritrova l‘amore; e una pop star segnata da diverse ferite in seguito a un incidente automobilistico, che scopre la devozione di un fan nei suoi confronti. Dolls, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2002, accosta le vicende dei suoi personaggi, del tutto indipendenti dal punto di vista narrativo, unendole in un trascinante flusso di riflessione che riguarda i diversi modi di interpretare l’amore e si sviluppa lungo tutte e quattro le stagioni dell’anno, che corrispondono, nella visione del regista, anche alle quattro stagioni della vita.

Ispirandosi al teatro giapponese Bunraku, dove le marionette sono le assolute protagoniste e sembrano prendere vita in modo autonomo invece che essere mosse dall’esterno, Kitano crea una metafora dell’esperienza umana, rendendo i suoi protagonisti dei pupazzi, degli automi privi di volontà, che pur dando l’impressione di autodeterminarsi sono spinti da forze sconosciute verso un destino inevitabile. Dolls, infatti, è un film che indaga anche il tema della morte e della crudeltà dell’esistenza, mostrando il dolore che i personaggi condividono nelle loro esperienze. Per trasmettere le sensazioni che permeano il film, il regista si serve del colore in modo innovativo e sperimentale, affidando alle diverse sfumature cromatiche il compito di guidare lo spettatore nell’atmosfera emotiva che caratterizza ciascuna scena, dando vita a una sorta di mano materialmente invisibile, ma stilisticamente onnipresente, che riporta l’attenzione sul tema del destino. La vera protagonista di Dolls, dunque, è la vulnerabilità che l’uomo sperimenta di fronte a ciò che non può controllare, come accade con i sentimenti che prova, ma anche con gli avvenimenti che scuotono la sua vita.

Morte di un matematico napoletano, di Mario Martone (1992)

La vicenda biografica di Renato Caccioppoli, docente universitario di matematica pura, è la storia di un uomo disilluso e tormentato che si sta estraniando progressivamente dalla sua stessa esistenza, allontanando ogni rapporto con i compagni di partito del PCI e con i collaboratori all’ateneo. Nipote di Bakunin per parte di madre, reduce dall’ospedale psichiatrico e abbandonato dalla moglie, il protagonista dell’esordio cinematografico di Mario Martone ha sviluppato un distacco disincantato verso tutto ciò che gli accade o ciò che sente, e si trascina lungo una vita al crepuscolo, nella Napoli grigia e malinconica che fa da sfondo allo svolgimento della trama. La morte, dunque, entra a far parte della quotidianità del matematico molto prima della sua scelta di suicidarsi, nella forma di uno spegnimento lento e sommesso, ma capace di estinguere una a una le motivazioni che lo tengono attaccato alla vita, come si intuisce dalle annotazioni cariche di sofferenza che egli colleziona in diverse scene del film.

Dopo aver lavorato a lungo nel teatro d’avanguardia Mario Martone scrive Morte di un matematico napoletano come naturale sviluppo dei propri interessi in campo drammaturgico, a seguito del percorso di ricerca culturale e umana iniziato durante l’esperienza dei Teatri Uniti di Napoli. Il personaggio di Caccioppoli, infatti, nasce da una ricostruzione minuziosa della vita dello scienziato napoletano, una lunga inchiesta portata avanti in mancanza di testimonianze scritte, intervistando decine di persone che lo avevano conosciuto e lo consideravano uno dei miti della città. Raccontare gli ultimi giorni di vita di questa mente geniale, dunque, è anche un modo per entrare nella Napoli di fine anni ‘50, un luogo che il protagonista conosceva in ogni angolo: dagli anfiteatri dell’università ai bar popolari. Con le sue tinte itteriche e lo sguardo austero, il film di Martone non rappresenta soltanto la narrazione di un dramma umano, ma anche il ritratto di una città malata trasversalmente, dai quartieri alti a quelli popolari.

Taxisti di notte, di Jim Jarmusch (1991)

Nella poetica cinematografica di Jim Jarmusch fatta di scene statiche, spazi onirici, e personaggi che si muovono nella loro realtà come fantasmi, sospesi, spiantati, distratti e fuori contesto, l’atmosfera notturna è un elemento di importanza fondamentale. Il tratto caratteristico dei cinque episodi – ciascuno ambientato in una città diversa tra Los Angeles, New York, Parigi, Roma e Helsinki – che vengono raccontati nel film Taxisti di notte, infatti, è il fatto di consumarsi dall’alba al tramonto, nascosti dal buio: un denominatore comune che concorre a raccontare con maggiore intensità il vuoto girovagare di un’umanità vagabonda, che sembra appesa a un tempo incapace di iniziare a scorrere. I protagonisti di Jarmusch, dalla giovane tassista Corcky (Winona Ryder) con la sua abitudine a diffidare dalle illusioni, fino allo spericolato Gino (Roberto Benigni), che decide di confessare le sue passioni giovanili a un sacerdote durante il viaggio, vengono colti in un moto perpetuo senza direzione né fine, che mantiene la sola promessa di ripetersi la notte successiva.

La sensazione è quella di ritrovare negli interni dei taxi la stessa qualità delle highways e delle periferie disperse, come se qualcosa di oscuro ci si infiltrasse, influenzando anche l’esistenza dei personaggi. L’immaginario creato da Jarmusch riguarda qualcosa che sta per finire e che non potrà riaccadere, come l’incontro tra l’autista del taxi e il suo cliente, entrambi consapevoli del fatto che, una volta arrivati a fine corsa, probabilmente non si vedranno mai più. Quello che resta di questi scambi fugaci è un mondo grottesco, tragicomico, per certi aspetti tenero, una sorta di nouvelle vague sinistra dove ci si parla ma non ci si capisce, dove l’identità si confonde involontariamente sfumandosi come in un sogno, e i confini personali si mischiano con l’altro, lasciando addosso un senso di spaesamento, come quando trascinati da una situazione che la vita ci offre, sentiamo di aver oltrepassato un confine entro il quale ci sentivamo al sicuro.

Il maratoneta, di John Schlesinger (1976)

“Babe” – Dustin Hoffman – è un timido studente di origine ebraica che si allena ogni giorno a Central Park per la maratona e prepara la sua tesi di laurea in Storia per riabilitare la memoria del padre, caduto in disgrazia e suicidatosi durante la caccia ai comunisti aizzata maccartismo. Ma a sorprenderlo stavolta sarà lo spettro del nazismo, reincarnandosi dopo soli trent’anni dalla Shoah nelle vesti dell’Angelo bianco, il criminale di guerra rifugiatosi in Uruguay Christian Szell (interpretato da un grande Laurence Olivier), il dentista dei campi di concentramento. La relativa tranquillità della vita di Babe viene così scossa alle fondamenta, a partire dal manifestarsi di suo fratello maggiore “Doc” (Roy Scheider), ucciso da una pugnalata. Una volta scoperto che Doc, prima di morire faceva l’agente segreto doppiogiochista, Babe si ritroverà catapultato suo malgrado in un intrigo internazionale che vede il suo centro in una serie di diamanti e nella spietata avidità del sadico dentista tedesco.

La sceneggiatura, a opera di una delle migliori penne dell’epoca, William Goldman, è un meccanismo perfetto che non dà mai tregua allo spettatore. La recitazione, a sua volta, è di altissimo livello. La regia sicura e misurata. Non stupisce, che partendo da queste condizioni al contorno, la scena in cui Szell tortura Babe, così come la sua battuta – “È sicuro?” – siano passate alla storia del cinema.

La doppia vita di Veronica, di Krzysztof Kieślowski (1991)

Nel 1996, nella sua monografia dedicata al regista, il critico cinematografico Serafino Murri scriveva che “Quello dei film di Krzysztof Kieslowski è un mondo senza certezze, a cui viene sottratto il punto di vista super partes che accomuna lo sguardo del narratore a quello di Dio. Ma è proprio questa assenza di certezze a rendere l’atto di vivere grande, meraviglioso. La vita per Kieslowski [è] già un miracolo inspiegabile, che non ha bisogno dello sguardo di un Dio per manifestarsi. Basta lo sguardo appassionato di un uomo che non smette di farsi domande, per farla emergere in tutta la sua forza”. Il mondo, per Kieslowski, sembra infatti rifondarsi sulla speranza della possibilità di comunicazione tra gli esseri umani e sul dialogo costante con sé stessi, basato sistematicamente sul dubbio invece che sulle certezze. Con i suoi film, il regista è stato in grado di drammatizzare le idee, invece che limitarsi a raccontarle, facendo vivere in prima persona allo spettatore la sua visione.

Così accade nella Trilogia dei colori, in Decalogo, ma anche ne La doppia vita di Veronica, film del 1991 scritto insieme allo storico collaboratore Krzysztof Piesiewicz. Weronika e Véronique sono due giovani donne, la prima vive in Polonia, la seconda in Francia. Entrambe sono cantanti, coetanee e fisicamente simili sotto ogni aspetto. Sono ignare dell’esistenza l’una dell’altra, eppure ne percepiscono inconsciamente una traccia. Quando Weronika, all’inizio del film, muore durante un concerto a causa di un problema cardiaco, Véronique, senza alcuna ragione, si ritrova sommersa dalla tristezza, decidendo di smettere di cantare. L’identità di Véronique, la sua stessa esistenza, diventano vivide e profondamente sentite perché il miraggio della sua dualità le permette di interrogarle ed esaminarle, grazie soprattutto alla consapevolezza di non essere né unica né immortale. Il tema del doppio diventa così una brillante indagine sulle scelte e sulle vite alternative che ognuno di noi potrebbe – o vorrebbe – condurre, tornando indietro e cambiando idea; sull’incombenza della morte; sui grandi sacrifici che richiede l’arte – se glielo permettiamo.

Arizona Dream, di Emir Kusturica (1992)

Emir Kusturica è un artista che non ha mai fatto mistero della complessità e dell’influenza che hanno avuto sulle sue opere i luoghi in cui è nato e cresciuto – Jugoslavia, poi Bosnia Erzegovina, infine Serbia –, rendendoli comprensibile al resto del mondo. La sua estetica è diventata un segno di chiaro riconoscimento delle sue opere, e forse trova paradossalmente il suo picco espressivo in un film che Kusturica ha girato negli Stati Uniti: Arizona Dream, del 1993, tanto distante da Hollywood ma allo stesso tempo capace di adattare questa sua diversità ottenendo un risultato potente, un cult che in Italia uscì con uno degli ormai classici titoli tradotti in modo assurdo: Il valzer del pesce freccia. Nel film, la prima cosa che salta all’occhio è il cast: non solo Jerry Lewis, Faye Dunaway e Vincent Gallo, ma soprattutto il protagonista, un Johnny Depp trentenne e in stato di grazia, a cui il regista affida il ruolo da protagonista per una sorta di favola surreale sul sogno americano infranto, il racconto di un triangolo amoroso tra una madre, una figlia e un ragazzo che arriva in Arizona per piegarsi alla volontà dello zio. Ciascuno di loro simboleggia un elemento naturale: Axel, il protagonista, sogna il mare, Elaine, la madre, sogna di volare e Grace, la figlia, sogna di diventare una tartaruga di terra.

Arizona Dream, così come dice il titolo stesso, è un racconto onirico pieno di simboli e di immagini metaforiche che mescolano quel senso pittoresco e grottesco tipico del cinema precedente di Kusturica con una nuova forma, quella lineare e precisa del cinema americano. Tutto il viaggio di Axel, scandito dal passaggio di un pesce che viaggia dal Polo Nord come un palloncino abbandonato al vento, prosegue in questo approccio con la realtà in cui gli elementi della natura di cui ogni protagonista è portavoce alla fine si concludono con il fuoco, e quindi con la loro distruzione. La luce sotto cui il regista racconta il mondo è la stessa di una lanterna che si appoggia su un lago, la musica è sgangherata e distorta, gli oggetti sono accatastati, vecchi, così come i vestiti: tutto è disordinato e indistinguibile, ma pieno di senso nella sua interezza.

Irréversible, di Gaspar Noé (2002)

Presentato al Festival di Cannes nel 2002, Irréversible lasciò sgomenti pubblico e giuria per la violenza spietata della sequenza che mostra, prolungando l’azione per un tempo insopportabile, lo stupro della protagonista del film, Alex, interpretata da Monica Bellucci. Vent’anni fa Gaspar Noé era ancora un regista emergente, con alle spalle alcune opere – e un solo lungometraggio, Seul contre tous del 1998 – che esibivano un certo gusto per la provocazione e per l’estremo, ma non si erano mai spinte fino a mostrare espressioni di violenza tanto radicali da essere considerate proibite, irrappresentabili a livello cinematografico. Aldilà dello svolgersi della trama, che racconta il tentativo di vendetta di Marcus (Vincent Cassel), il compagno di Alex, messo in atto a seguito della violenza subìta dalla donna, infatti, il fulcro del film risiede in ciò che il regista costringe a guardare, mettendo in scena un’esplorazione della disumanità che ha costituito la cifra specifica del suo cinema da Irréversible in poi.

Le scelte autoriali portate avanti all’interno del film sono tutte a servizio dello shock provocato dalla scena centrale: i colori e le luci innaturali, che fanno sembrare le ambientazioni laide, malate, perverse; i movimenti della macchina da presa fastidiosamente esibiti, ruotanti, a sottolineare il senso di instabilità; ma soprattutto il montaggio originale – proposto in una nuova versione nel 2019 – che permette a chi guarda di raggiungere il climax narrativo e visivo dell’episodio di violenza – avvenuto, come si scopre in seguito, nel passato della coppia – solo dopo aver scavato a lungo nelle vite di Marcus e Alex, così da fare affezionare lo spettatore alla loro storia d’amore perfettamente ordinaria, quasi da coppia borghese, lontana dalle brutture della società moderna e aperta a un ventaglio di occasioni future che verranno, o meglio, sono già state, spazzate via. Le conseguenze del tragico evento sulla vita dei protagonisti, infatti, sono irreversibili, ed è con questa sensazione di rottura, di estremo dolore, senza possibilità di ricomposizione, che il film congeda lo spettatore.

Another Country – La scelta, di Marek Kanievska (1984)

Adattato per il cinema da Marek Kanievska, Another Country – La scelta è la trasposizione dell’omonimo dramma teatrale di Julian Mitchell, messo in scena la prima volta nel 1981. Ad aprire il film, nella Russia degli anni Ottanta, è l’inquadratura di un ormai anziano Guy Bennett, una spia britannica fuggita a Mosca che accetta di essere intervistata dalla stampa occidentale – apparentemente per la prima volta da quando è scappato in Urss. Al centro della storia, c’è il ricordo degli anni dell’adolescenza in un rigido collegio inglese, l’amicizia tra Bennett e Tommy Judd, uno studente convintamente marxista che vuole fare la rivoluzione, e, soprattutto, c’è la sua educazione sentimentale, la rivendicazione di essere un ragazzo omosessuale che non ha paura di mostrarsi per chi è. Guy, infatti, si distingue dagli altri studenti: forse è la zazzera di capelli, forse la posa da esteta. Forse, soprattutto, la sua indole a criticare e sfidare tutto senza curarsi delle conseguenze. La sua crisi personale, che lo porterà ad abbandonare gli ideali e il Paese in cui è cresciuto, è frutto della pressione scaturita dalla velleità di affermazione e dalla difficoltà di aderire agli schemi di un sistema caratterizzato da un clima di rigida repressione e da un maniacale rispetto delle gerarchie.

Another Country – La scelta propone un ritratto cinico e tagliente della società inglese, che dal dramma di Mitchell – anche sceneggiatore del film – non riprende solo la trama, ma anche due giovani e promettenti Rupert Everett e Colin Firth, entrambi già protagonisti della storia in due diverse messe in scena teatrali. In un’intervista successiva all’uscita della pellicola, il drammaturgo spiega come volesse esplorare le ragioni psicologiche di un traditore esaminandone la giovinezza. Another Country – La scelta va però oltre, proponendo una narrazione stimolante anche sul valore del coming out – qui in una delle sue prime rappresentazioni politiche nei media mainstream – e del coraggio che richiede essere stessi in una società che fa il possibile per renderci tutti uguali, reprimendo qualunque differenza.

Sesso, bugie e videotape, di Steven Soderbergh (1989)

Sesso, bugie e videotape, realizzato da Steven Soderbergh nel 1989, racconta la storia di un uomo tormentato dalla sua presunta impotenza sessuale che registra per passione confessioni intime di donne su videocassette. Il protagonista, che dichiara di essere stato a lungo un bugiardo patologico, conosce due sorelle, Cynthia ed Ann, dalla personalità diametralmente opposta. Compiacenti e l’una all’insaputa dell’altra, le due donne raccontano alla telecamera le proprie esperienze e desideri sessuali. Il film fu scritto in appena otto giorni e girato nell’arco di cinque settimane. Per Soderbergh, per cui costituiva un’opera prima, fu un successo mondiale, ma la pellicola lanciò anche Andie MacDowell, la cui interpretazione di Ann Bishop-Mullany fu memorabile.

Nonostante il titolo, il sesso nella sua concretezza fisica resta però fuori da ogni inquadratura, sempre altrove; eppure è al contempo sempre presente come argomento dei dialoghi che intercorrono tra i personaggi. Ne conta l’idea, non il piacere fisico. È l’erotismo che si fa strumento di potere e rivelazione di sé. La pellicola è infatti un’indagine sulle dinamiche all’interno della coppia – tra Ann, suo marito John, l’amico Graham e la sorella Cynthia –, sulle menzogne e sulle ipocrisie dell’apparenza sociale. Ma Sesso, bugie e videotape è anche riuscito ad anticipare temi che sarebbero diventati attuali solo anni dopo con l’avvento di Internet, come il rapporto tra sesso, privacy e tecnologia – e le nuove forme di abuso che ne sono conseguite. L’idea della tecnologia come veicolo di un’immagine alterata e corretta di noi stessi, lontana dalla verità del reale, è oggi più rilevante che mai. Come le registrazioni su videocassetta, anche i social media offrono agli utenti un senso distorto di potenziale d’azione che però sembra esaurirsi solo nei confini digitali, finendo per amplificare il senso di alienazione che avrebbero dovuto alleviare.

La moglie del soldato, di Neil Jordan (1992)

La moglie del soldato, diretto da Neil Jordan e premiato come miglior film britannico ai BAFTA nel 1993, è un film alla continua ricerca della sua identità: sono tre, infatti, i colpi di scena che lo attraversano cambiando radicalmente il corso della trama e creando al suo interno diverse storie dentro alla storia. La stessa narrazione è intimamente segnata dal tema della ricerca di sé, che rappresenta un elemento cardine nell’esperienza di ciascuno dei personaggi, la cui personalità viene restituita allo spettatore prima attraverso l’immagine di loro stessi che si impegnano a costruire di fronte agli altri, e poi, solo in un secondo momento, attingendo a quelli che sono i loro pensieri e sentimenti reali. La figura più rappresentativa di questo conflitto interiore è Fergus, un terrorista dell’IRA che rapisce insieme al suo gruppo criminale un soldato inglese, con cui si troverà inaspettatamente a stringere un rapporto di amicizia.

Tormentato dal rimorso per la successiva morte dell’ostaggio, Fergus decide di mantenere la promessa fatta quando ancora era il suo carceriere, ovvero quella di andare a cercare la moglie dell’amico, a cui egli era profondamente legato. Dil, la moglie del soldato, che presto Fergus scoprirà essere una donna trans, è l’unico personaggio risolto a livello identitario, che dimostra il carisma e il coraggio di mostrarsi per ciò che è, nonostante le ripercussioni violente e discriminatorie che spesso è costretta a subire. Tra Dil e Fergus nasce una storia d’amore che rappresenta l’occasione per il protagonista di rivendicare i suoi sentimenti e desideri reali, a dispetto delle aspettative degli altri, ma soprattutto dei limiti opprimenti che impone a sé stesso. A distanza di trent’anni dalla sua uscita, La moglie del soldato ritrae con la stessa potenza narrativa il peso delle maschere, dei ruoli che ciascuno di noi si impone e che ci rimangono incollati addosso anche se non sono quelli giusti per noi, rendendo la paura che abbiamo di disfarcene un ostacolo alla nostra felicità.

Read My Lips, di Jacques Audiard (2001)

Nel famoso libro del 1977 Frammenti di un discorso amoroso il critico e sociologo francese Roland Barthes affronta con approccio scientifico le dinamiche e le evoluzioni interne al discorso amoroso, che considera una delle porzioni del linguaggio più sfaccettate e sfuggenti allo studio oggettivo a causa dei sentimenti, dei pensieri e delle esperienze intime e personali – dunque difficili da spiegare agli altri –, che descrive. Nel film Sulle mie labbra, il regista francese Jacques Audiard sembra voler tentare un’operazione molto simile, mettendo in scena una fenomenologia dell’umana comprensione, che cerca nei dettagli più sottili la spinta che ci permette di avvicinarci all’Altro e di scoprire quanto i legami che stringiamo, spesso, ci offrano l’occasione di vedere un punto di forza anche nelle parti di noi che abbiamo sempre percepito come delle inguaribili mancanze.

Sulle mie labbra, infatti, mira a esplorare il più accuratamente possibile il rapporto che lega Carla (Emmanuelle Devos), una donna quasi sorda che ha imparato a leggere le labbra per vivere con meno insicurezza la sua disabilità, e Paul (Vincent Cassel), un ex galeotto che ha appena iniziato il suo percorso di reinserimento in società, scomponendo e ricomponendo le ragioni che li portano a decidere di stringere un patto criminale e tentare un colpo insieme, sfruttando reciprocamente le loro singolari abilità. Attraverso la storia d’amore che nasce fra i due protagonisti, una relazione in bilico fra la strumentalizzazione dell’Altro e il sentimento di profonda gratitudine che Carla e Paul provano per aver trovato qualcuno in grado di validare, di riscattare un tratto della loro identità che la società aveva sempre condannato – la sordità per lei, il fascino nei confronti dell’illecito per lui –, Audiard ritrae la molteplicità dei nostri tentativi di comunicazione e comprensione reciproca, soprattutto quelle che mettiamo in atto quando trasciniamo sul pelo delle labbra qualcosa che non riusciamo a dire a parole.

Koyaanisqatsi, di Godfrey Reggio (1982)

“Koyaanisqatsi” è una parola della lingua amerindia hopi che significa “vita in tumulto”, “vita folle”, spesso assumendo l’accezione negativa di “vita in disintegrazione” o “condizione che richiede un altro stile di vita”. La narrazione del passaggio dall’ambiente naturale come ospite dell’esistenza umana, alla società artificiale e tecnologica in cui ci muoviamo oggi, che Godfrey Reggio ritrae nel suo omonimo documentario sperimentale – il primo capitolo della Trilogia qatsi, che comprende anche Powaqqatsi del 1988 e Naqoyqatsi del 2002 –, infatti, è il trionfo dello squilibrio: un attributo che, come dichiarato dallo stesso regista, non riguarda soltanto l’evidenza dei conflitti, l’ingiustizia sociale, il mercato o il nostro atteggiamento nei confronti del pianeta, ma soprattutto ciò di cui siamo più fieri, ovvero lo stile di vita che conduciamo.

Il documentario consiste in un collage di filmati diviso fra due mondi, che attraversando la lentezza, il silenzio, la pace della dimensione naturale, mette in luce l’insostenibilità dei ritmi e le contraddizioni della nostra seconda pelle artificiale, che abbiamo imparato a indossare nel corso della storia ponendoci sempre meno domande rispetto a ciò che questo comporta. L’accelerazione progressiva del ritmo delle immagini, che procedono sullo schermo senza essere intervallate da alcun dialogo, e senza seguire alcun vincolo di trama, esprime perfettamente un sentimento senza nome di cui oggi, in un momento storico in cui abbiamo dovuto scontrarci per forza di cose con le conseguenze del nostro modo di vivere – sia per quanto riguarda il rapporto che abbiamo con il mondo che ci circonda, sia dal punto di vista della nostra stessa salute mentale – siamo stati costretti a prendere consapevolezza. In questo modo Koyaanisqatsi immerge lo spettatore nella sensazione di affanno perenne, di angoscia e allarme, ma anche di smarrimento e depersonalizzazione che sta entrando sempre più prepotentemente nelle nostre vite, offrendo un’esperienza di riconoscimento che va oltre la narrazione.

This Is England, di Shane Meadows (2006)

L’Inghilterra dei primissimi anni ‘80 rappresentava un universo vibrante e convulso, attraversato da fenomeni diversi fra loro, ma tutti ugualmente impattanti sul decennio successivo, come il lento tramonto del punk, la progressiva affermazione della cultura pop, le sommosse del proletariato inglese ferito dalla politica estera del Governo Thatcher, la guerra delle Falklands e il passaggio della cultura Skinhead da movimento sociale multiraziale – che si opponeva all’imborghesimento della classe lavoratrice inglese – a simbolo dell’adesione a un’ideologia politica radicalmente di destra, quando non apertamente neonazista. Questo è lo scenario in cui prende vita la storia di Shaun, dodicenne rimasto da poco orfano del padre, che trova riparo fisico e sostegno emotivo per superare il dolore legato al suo lutto in un gruppo di ragazzi più grandi, prendendo parte alla lotta sociale del movimento Skinhead di cui questi fanno parte e avventurandosi assieme a loro alla scoperta di un mondo adulto per cui, forse, non era ancora del tutto pronto.

This Is England condensa così nel dolore e nell’incolmabile solitudine di Shaun tutta la delusione del popolo inglese nei confronti di una classe politica insensibile ai bisogni delle nuove generazioni, che vengono descritte come terribilmente frustrate, arrabbiate e incapaci di formulare delle prospettive future in cui credere. Accostando la ricostruzione storica e le componenti autobiografiche alla potenza narrativa dei suoi personaggi – data dalla grande espressività degli attori più che dai dialoghi, tanto da far pensare, in certe scene, a una rivisitazione del muto d’autore – il regista Shane Meadows riesce a restituire un ritratto amaro dell’Inghilterra della sua infanzia, immergendo lo spettatore nella sensazione di decadenza che egli ha vissuto in prima persona. Oltre al pretesto di un racconto individuale, dunque, il senso del film diventa corale, collettivo, e lo fa raccontando una forma di disillusione capace di contaminare ogni aspetto della dimensione sociale e relazionale, che appartiene anche al nostro tempo.

Pi Greco – Il teorema del delirio, di Darren Aronofsky (1997)

Quello della matematica è il linguaggio più vicino a descrivere tutto ciò che esiste, con un ragionevole margine di approssimazione. Già Galileo Galilei diceva che il mondo “è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola”. Le espressioni matematiche erano le uniche espressioni logiche che secondo Wittgenstein potevano appunto dirsi vere. Anche Maximilian Cohen, uomo solitario, che vive quasi in reclusione nel suo appartamento adibito a laboratorio, è convinto che la matematica sia il linguaggio della natura e che ogni cosa esistente al mondo possa essere spiegata con i numeri. Max, interpretato da Sean Gullette – che dopo le riprese descriverà il film come “una storia di Faust digitale” –, è il protagonista di Pi Greco – Il teorema del delirio, realizzato come opera prima nel 1998 da Darren Aronofsky, che più tardi diventerà famoso per capolavori come Requiem for a Dream, The Wrestler e Il cigno nero. Certo delle proprie idee, Max sviluppa una particolare teoria personale fondata sul pi-greco e sulla sezione aurea: “Se noi siamo delle spirali e viviamo in una gigantesca spirale, allora tutto ciò che ci circonda si fonde in quella spirale”. Sulla base di tali principi, l’uomo cerca di creare uno schema che gli permetta di predire le quotazioni della borsa, finendo per ottenere una sequenza di 216 cifre che, secondo alcuni, rappresenterebbe il vero nome di Dio.

Dalla musica techno che alimenta l’inquietudine dello spettatore, allo scarto inaspettato tra primi piani e riprese a distanza, fino all’ansiogeno voice over, Pi Greco – Il teorema del delirio è una pellicola sperimentale, che non si fa fatica ad accostare ad alcuni lavori di David Lynch o David Cronenberg, anche se l’immagine, volutamente quasi sgranata e in bianco e nero, sembra più richiamare il lavoro di alcuni videoclip. Il film, girato a basso costo, con un ritmo incalzante che rimbalza tra la paranoia e il geniale, abbraccia due estremi come l’ordine e il caos, in un dramma umano e intellettuale che, in ultimo, si fa indagine sui misteri della mente e sulla smania di scoprire l’ignoto che finisce per consumare gli esseri umani.