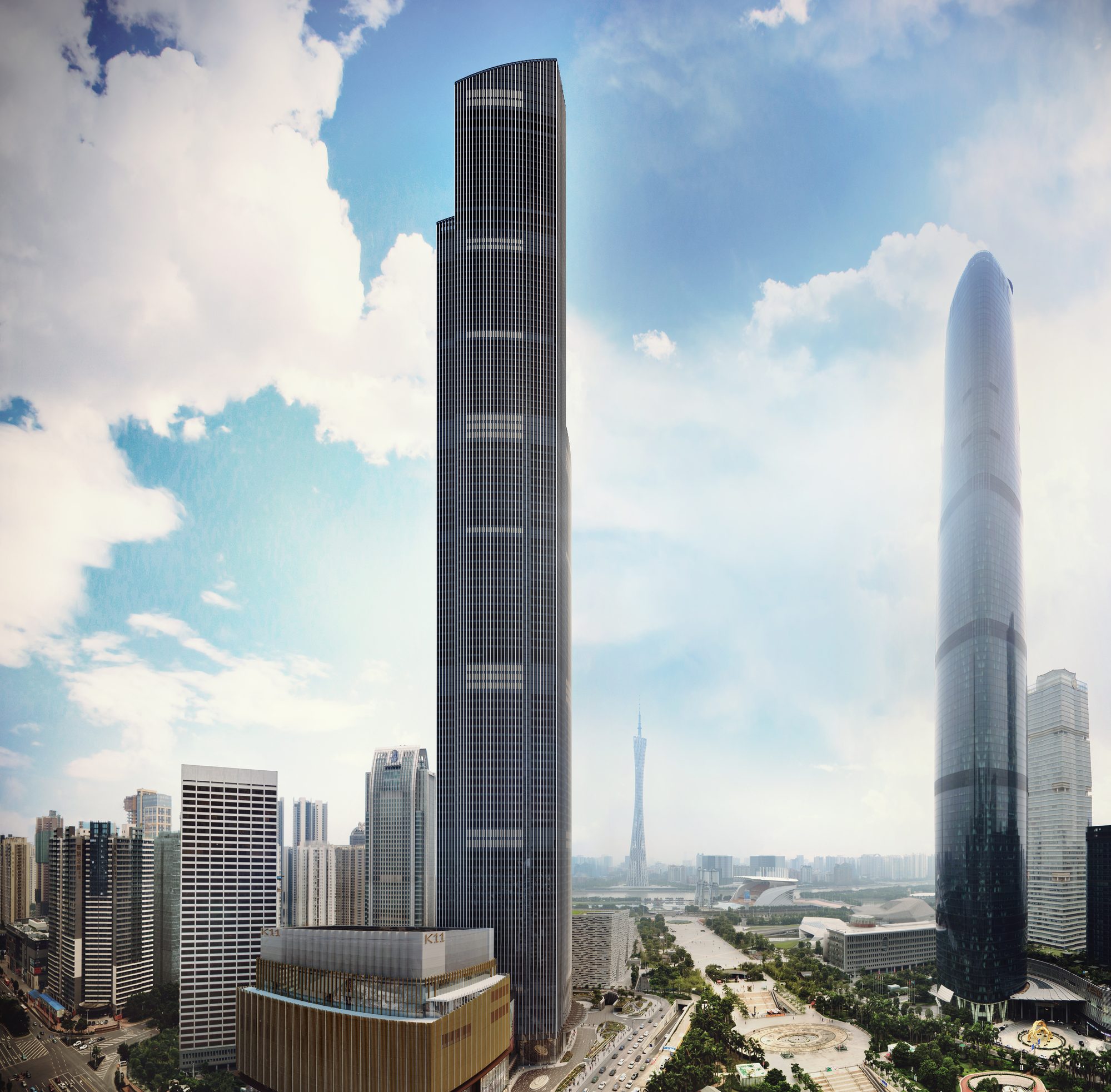

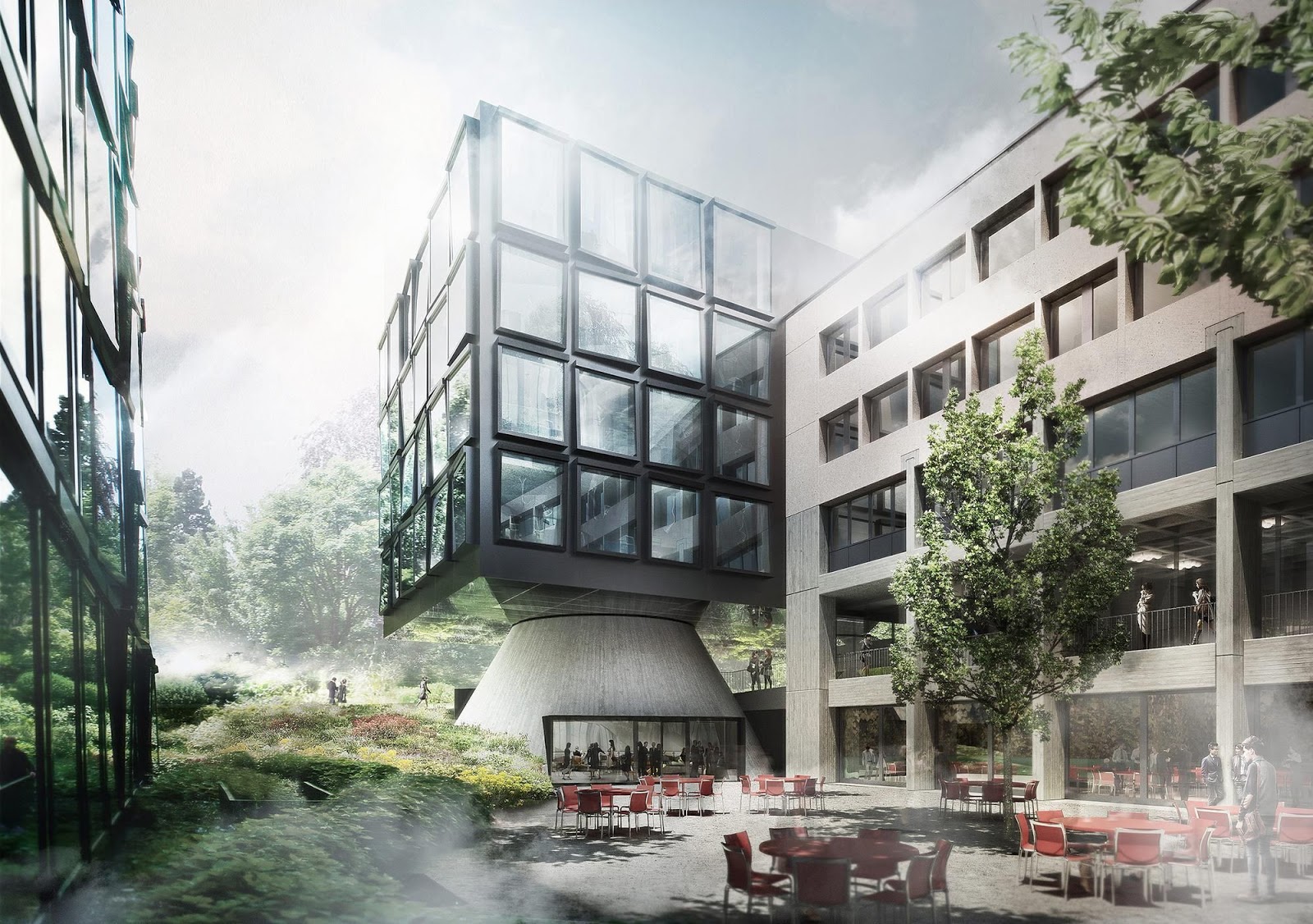

Sullo sfondo un cielo azzurro intenso, cosparso di bianche nuvole prospettiche, e in primo piano una veduta urbana a volo d’uccello: edifici chiari, regolari ma non troppo, affacciati su viali alberati, piazze spaziose, canali luccicanti, prati curati. Gli spazi sono popolati di persone rilassate, coppie felici o piccoli gruppi multietnici (ma con pochi neri), intenti a passeggiare a piedi o in bici, appoggiati a una balaustra o seduti su qualche panchina. Se proprio devono comparire delle automobili, sono rigorosamente distanziate l’una dall’altra e con ogni probabilità bianche, elettriche e a pilota automatico, con un aspetto simile alle navicelle che appaiono nei pianeti buoni di Star Wars. Sui palazzi trionfano orti, piante e pale eoliche, che hanno un aspetto più rassicurante rispetto ai pannelli fotovoltaici, mentre nell’aria galleggiano piccole icone colorate che richiamano i simboli dell’energia, della mobilità, del commercio o della connessione internet.

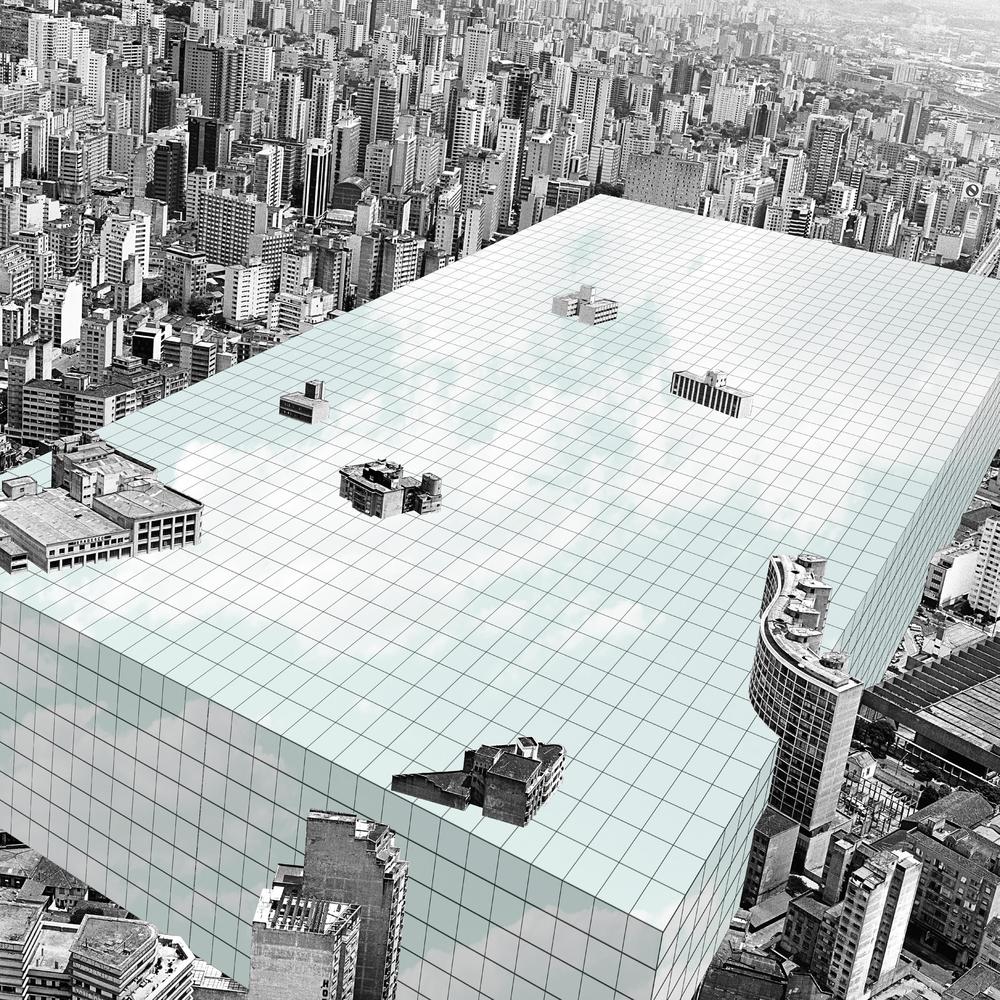

Se state guardando un’immagine come questa siete probabilmente di fronte alla rappresentazione di qualche Smart city del futuro, o, più facilmente, a qualche progetto di trasformazione urbana che intende proporsi come smart, appunto. In apparenza si tratta di città normalissime, di quartieri simili ad altri che abbiamo visto mille volte, solo più gradevoli, più verdi e più puliti. La tensione verso il futuro della smart city, infatti, non si manifesta in forme compiute, in aggregazioni di oggetti iconici, fallici, ultradimensionati come negli scenari fantascientifici o nelle città pensate da avanguardie, futuristi, costruttivisti e metabolisti. La sua forza, secondo la vulgata, è nascosta nell’”intelligenza” delle connessioni, nella famigerata “Internet delle cose”, che per l’appunto cambia l’interrelazione tra gli abitanti e le città – tra i cittadini e le case, il cibo, i trasporti, gli oggetti che usano – attraverso trasmissioni di informazioni, ma senza rivoluzionare la faccia e la struttura dei contenitori, dei palazzi, delle strade che devono percorrere. Grazie a questa aumentata capacità di recepire informazioni istantanee sul traffico, sulle disponibilità alimentari, le condizioni climatiche, gli avvenimenti minuto per minuto; grazie alla possibilità di condividere spazi di abitazione, di lavoro, di studio, mezzi di trasporto e orti urbani – la solita sharing economy – queste infrastrutture tecnologiche permetteranno di ridurre gli sprechi, l’inquinamento, l’uso di spazi esclusivi e senza imposizioni, per pura convenienza reciproca. E questa rivoluzione dolce degli stili di vita porterà al temperamento delle istituzioni che governano i territori, all’aumento di tempo libero, del turismo, e a questo punto degli spazi verdi e ludici. O almeno, dovrebbe.

Sono talmente tanti anni che la retorica della Smart City imperversa, tracimando da Wired, ai femminili, ai quotidiani, e si è insediata tra le istituzioni governative prima internazionali e poi locali – comportando un forte spostamento di soldi pubblici da forme tradizionali di welfare alla creazione di hub, coworking, fablab, cohousing, smart district, makers fair, piste ciclabili… – che nel frattempo è fiorita anche una cospicua letteratura contro la smart city e i suoi derivati. Si moltiplicano le critiche sul crescente e inarrestabile controllo che la smart city e le reti esercitano sui cittadini, controllo esteso a ogni aspetto della loro vita e concentrato nelle mani di potentissime istituzioni, più private che pubbliche: ci sono i film, le serie tv, c’è Wikileaks, c’è Morozov, e tutti ci dicono che se siamo sempre localizzati, se ogni passaggio di denaro è monitorato, se ogni preferenza di lettura online viene registrata, tutto questo viene commercializzato da un gruppo ristretto di persone a prezzi altissimi e potrà essere usato contro di noi. C’è Cathy O’Neil che ci racconta, in Armi di Distruzione Matematica, come gli algoritmi producano ingiustizie peggiori di quelle che pretendono di sanare, perché analizzano i dati con presupposti opachi e faziosi. In Against the smart City, Adam Greenfield mostra in modo cristallino come le IT non possono lavorare nell’interesse dei cittadini, subordinate come sono a IBM, Siemens, Cisco e altri giganti che le nostre amministrazioni si contendono.

Ma a tutti questi critici, e ai loro lettori, viene riservato sempre lo stesso trattamento: vengono bollati come gufi, complottisti, ingenui romantici e patetici retrò. Anche chi ammette la scabrosità del controllo insiste sull’ultimo punto: eh certo, la privacy è importante, ma mica possiamo tornare indietro? Che, facciamo i nostalgici? Piuttosto bisogna usare i nuovi mezzi a nostro vantaggio, facciamo rete, ribelliamoci, usiamo i social per agire dal basso.

Se sullo scontro tra fiduciosi e diffidenti sappiamo già tutto, sul cosiddetto atteggiamento passatista mi piace citare la lucidità con cui il più longevo dei nostri critici, Gillo Dorfles, ha recentemente ribaltato il senso comune, svelando l’atteggiamento nostalgico, per l’appunto, degli entusiasti tifosi della riapertura dei Navigli a Milano. A lui, uno dei pochi che può ricordare dal vero come fossero, sembra un falso storico, una caduta nel pittoresco al servizio del turismo, e non un rilancio verso una Milano del futuro più bella e smart. Niente di più vero.

Non tutti gli amanti dei Navigli sono ugualmente pazzi per i grattacieli di Porta Nuova, il futuro degli scali ferroviari o la Città dell’innovazione sulle aree ex-Expo di Carlo Ratti, ma di sicuro ai sostenitori della smart city piacciono tutte queste prospettive. Perché in realtà smart city è un significante piuttosto vuoto, formato da uno zoccolo duro reale – i nostri dati, che navigano già da tempo a velocità di crociera verso enormi accumulatori – e da una serie di valori “buoni” – ecologia, democrazia, condivisione, tempo libero, turismo, eccetera – che non si sa come dovrebbero convergere in quegli scenari dai cieli rosa e azzurri disegnati al computer.

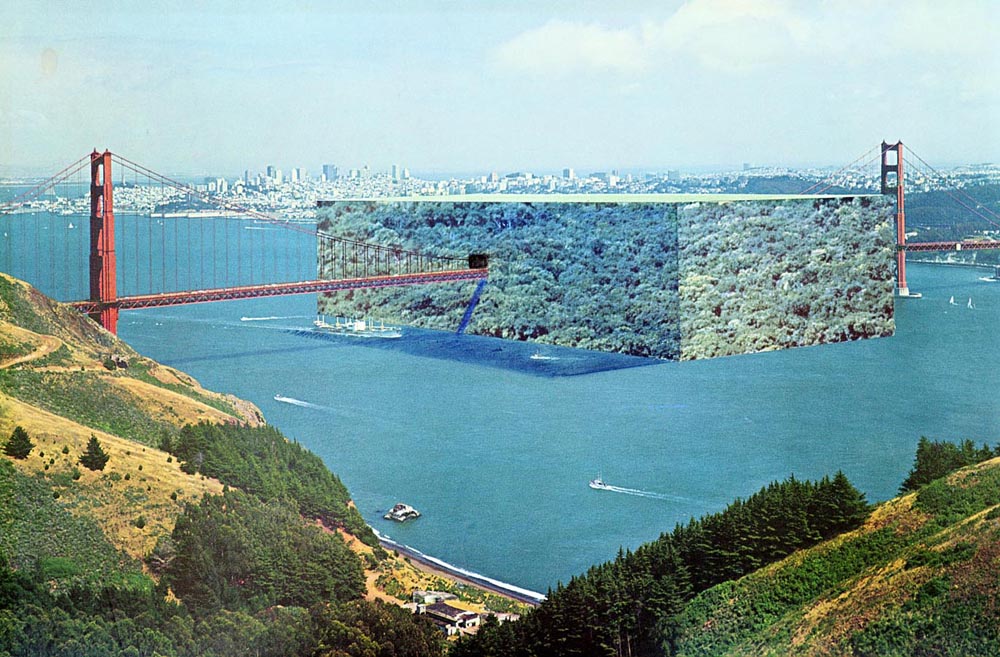

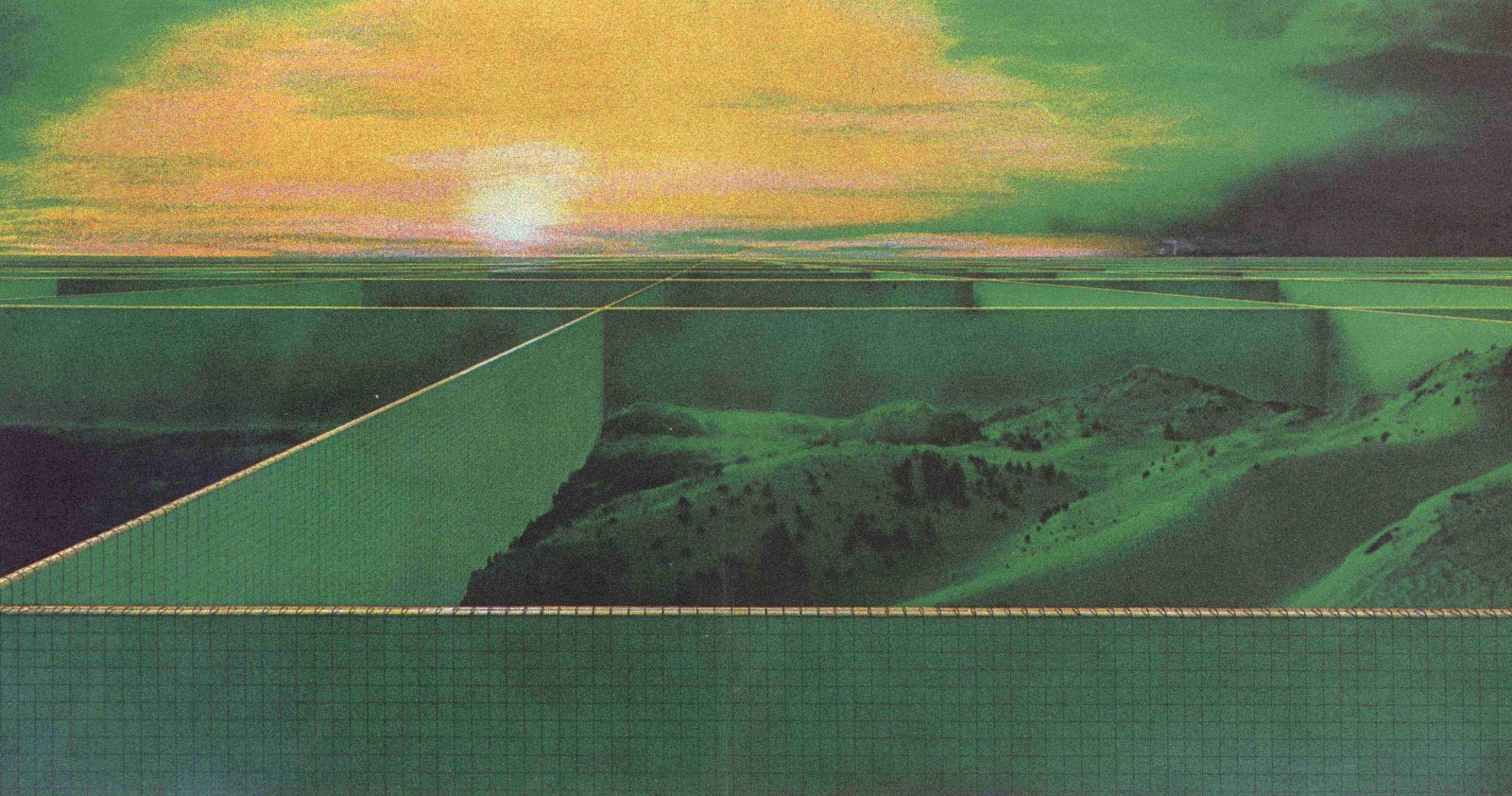

Come il pittoresco quattro secoli fa, la smart city è uno sguardo combinatorio imposto sul mondo: Claude Lorrain componeva un paesaggio con delle rovine, degli arbusti, qualche animale e figurina pastorale, uno specchio d’acqua e un tramonto. Gli autori dei rendering ci mettono un naviglio redivivo per il turista, una ciclabile e i peperoni sul balcone per il cittadino responsabile, la tesla per il manager, e tutti vissero felici e contenti.

L’entusiasmo di Rousseau per la mucca alpina che dava latte rosa profumato di fragola e per il buon selvaggio allo stato di natura, e Maria Antonietta che mungeva felice nella sua finta fattoria a Versailles sono l’analogo del proprietario di un attico al Bosco verticale che si sente ecologico e all’avanguardia per via degli alberi sul suo terrazzo e pensa di vivere in una città dinamica perché con una bici può arrivare in due minuti agli uffici Microsoft, al nuovo hub della Luiss o a bere un drink sul naviglio riaperto.

E come il pittoresco era contrapposto al sublime, all’estetica degli estremi, dei contrasti, dello sgomento, degli abissi temporali, dei vulcani e delle tempeste, così la smart city ripudia ogni eccesso, espelle dal suo panorama ogni conflitto, appiattisce il senso della storia in un idillio di equivalenti. Lo specchio di Lorrain rifletteva grazie al vetro colorato un paesaggio struggente di toni rosati, gli schermi dei nostri smartphone filtrano il reale proiettandolo nel film di fantascienza più noioso di sempre, nel sogno di un’armonia senza utopia.