Tutti sanno cos’è l’architettura brutalista: enormi edifici in cemento armato che negli anni Sessanta e Settanta si sono innestati con prepotenza nel cuore di tutte le città del pianeta, o quasi. Molti dei quali, oggi, hanno un aspetto trascurato: segnati dallo sporco e dalla pioggia, di un grigio spudorato e privi di tutti quei piacevoli dettagli che rendono l’architettura più antica tanto a misura d’uomo. Il calcestruzzo brutalista spesso finisce per essere adibito alle funzioni meno glamour possibili: infrastrutture stradali, centri commerciali antiquati con negozi datati o, nella migliore delle ipotesi, edifici di università e scuole che quotidianamente ospitano le più prosaiche delle lezioni.

Non sorprenderà quindi sapere che molti odiano questo stile. Celebri le frecciate che fece il Principe del Galles negli anni Ottanta, quando dichiarò che il Teatro Nazionale inglese sembrava “un ottimo modo per costruire una centrale nucleare in mezzo a Londra senza che nessuno [potesse] obiettare”. Il cemento è visto come un materiale di bassa qualità, non artistico, per certi versi lugubre.

Non potrei dissentire di più. Amo il brutalismo, e sono sempre più convinto che non si tratti soltanto di una corrente architettonica come un’altra, ma molto meglio. Nessun’altra corrente architettonica ha avuto risultati così notevoli.

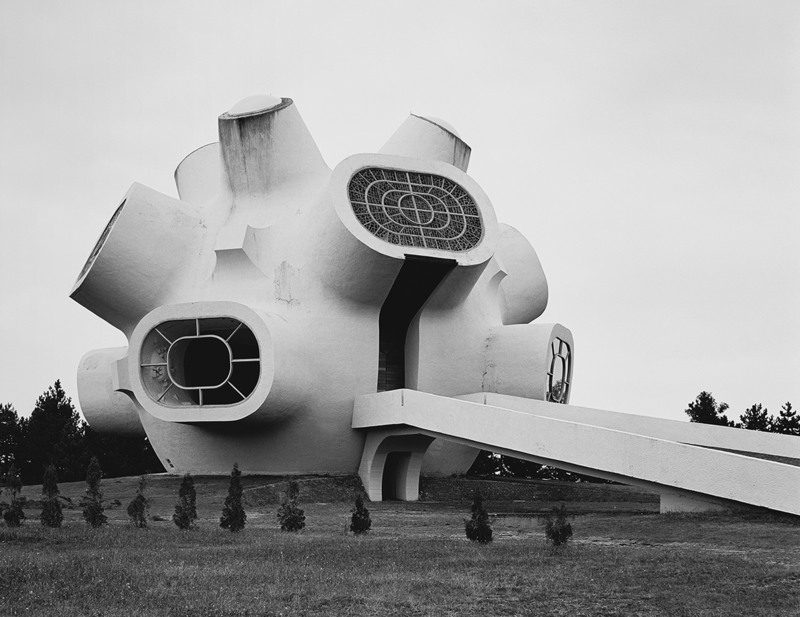

La brillante produzione architettonica degli anni Sessanta in parte è conseguenza di migliorie tecnologiche. Con la sua forza e la sua versatilità, il cemento armato si distingueva da qualsiasi tecnologia costruttiva precedente, lasciando gli architetti liberi di creare le forme che ritenevano più utili e belle. Uccideva la tirannia millenaria della facciata portante – un piano verticale strutturalmente necessario che lasciava agli architetti poco margine di scelta, al di là della posizione delle finestre e della loro decorazione. Con il cemento armato il carico poteva essere retto solo da qualche colonna, e i piani potevano galleggiare dove il cliente e il progettista preferivano, non dove la forza di gravità costringeva a metterli. Potevano esserci più spazi all’aperto, più luce; le passatoie esterne potevano stare a qualsiasi altezza, si potevano costruire terrazzi lussureggianti a metà del palazzo. Con possibilità di riscaldamento migliori dei camini, le finestre potevano essere più grandi, mentre le stanze potevano raggiungere dimensioni che nei secoli precedenti avrebbero significato una quantità infinita di spifferi.

Gli architetti degli anni Sessanta avevano una palette molto più ricca con cui dipingere.

E il cemento era stupendo, oltretutto. Come la pietra delle cattedrali gotiche, era un sistema completo concentrato in un unico materiale: struttura, superficie, decorazione erano diretto risultato diretto del come l’edificio era costruito, che dipendeva dal materiale che lo componeva. La pietra gotica, ad esempio, era vincolata dalle forme imposte dagli archi. I migliori capimastri dell’epoca fecero un lavoro meraviglioso e geniale nel trasformare quest’estetica restrittiva in superbe opere d’arte, ma per quanto fossero eccezionali i loro risultati, il margine di manovra era minimo: splendide chiese, ma poco altro. Il cemento, invece, poteva essere adibito a qualsiasi uso. E non avrebbe richiesto regolari ritinteggiature, intonacature costose o sostituzioni continue delle tegole dopo una giornata di vento, come nel caso degli edifici più antichi. Avrebbe assorbito i colpi della vita di città con estrema resilienza e ruvida, brutale diremo, dignità.

Per gli architetti modernisti degli anni Sessanta, influenzati negativamente com’erano dal movimento Arts and Craft e preoccupati costantemente dell’onestà della forma – gli edifici e i materiali dovevano rispecchiare la loro effettiva funzione – il cemento aveva il pregio dell’assoluta chiarezza. Con il minimo livello di conoscenza si può vedere anche dall’esterno in che modo l’edificio è stato costruito e in che modo resta in piedi: se il cemento è stato versato in stampi accuratamente progettati, fino a prendere la sua forma finale, o se ha visto la luce nella bottega di qualche specialista per poi essere trasportato sul posto con una gru; se gli stampi sono di legno rustico o lisci; quali parti sostengono la struttura e quali hanno la semplice funzione di rivestirne lo scheletro.

Il basso costo raggiunto dalle fonti energetiche rese poi pronti all’uso il vetro e l’acciaio, una volta materiali decisamente troppo sfarzosi per un utilizzo massivo in architettutra, e permise la produzione in scala industriale del cemento, ingrediente chiave del brutalismo. Questi materiali, ora economici, così come le gru e le scavatrici alimentate a petrolio, sostennero un boom edilizio a livello internazionale che raggiunse una scala fino ad allora mai vista: alloggi, università, scuole, edifici governativi, uffici e centri commerciali vennero costruiti in ogni angolo del pianeta, molti di essi con dimensioni che nell’era della precedente alla Rivoluzione Industriale era riservata solo alle dimore degli uomini più potenti della Terra. Persino la quantità delle commissioni e il numero degli architetti arrivarono a livelli inauditi, così come la consapevolezza di ciò che stava accadendo in altri Paesi, grazie ai viaggi internazionali, ora alla portata dei più. Lo stesso valeva per la stampa di settore, che fagocitava nuove idee e immagini ovunque potesse trovarle, riconfezionandole per il proprio pubblico.

Il livello di reciproca consapevolezza e di competizione era pari a quello esistente tra i pittori della Firenze rinascimentale, ma il numero di architetti e di commissioni era enormemente superiore, facendo sembrare quella celebre incubatrice di creatività un villaggio di piccoli artigiani, se confrontata alle metropoli globalmente legate dell’architettura anni Sessanta.

Gli architetti di tutto il mondo vennero stimolati da queste nuove possibilità di costruzione così liberatorie, e dal ritmo galoppante del progresso tecnologico. Rimasero ammaliati dall’arte abitabile in cemento che l’architetto svizzero Le Corbusier produceva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo movimento stilistico internazionale trova spiegazioni diverse a seconda del Paese in cui ci si trova: nel Regno Unito era espressione del welfare state; in Unione Sovietica e negli Stati Uniti rappresentava le politiche della Guerra Fredda; a Montréal era simbolo dell’auto-affermazione del Quebéc; per il Giappone era sintomo della reinvenzione nazionale del secondo Dopoguerra; per l’India, dell’orgogliosa indipendenza dalla Gran Bretagna; in Spagna era sintomo della riconciliazione e del rilassamento del totalitarismo franchista; e così via. Ciascuna di queste spiegazioni è parzialmente vera, ma l’ubiquità di questo stile la dice lunga anche sul suo slancio tecnologico e artistico.

Gli architetti degli anni Sessanta tendevano a parlare poco di questo intento artistico così profondamente sentito. Se i committenti delle epoche precedenti tendevano a essere personaggi potenti, il cliente brutalista tipico era un comitato responsabile di un budget governativo o aziendale. Gli architetti scrivevano e parlavano dei propri edifici con un linguaggio così tecnico da risultare fastidioso, che – sebbene allora li liberasse dal controllo estetico – ha forse contribuito a lungo andare alla svalutazione della loro “arte”.

Prendiamo l’esempio di Paul Rudolph – il brutalista più espressivo degli Stati Uniti. Per il Government Service Center di Boston costruì una cornucopia di scalinate serpeggianti in un panorama di funghi in calcestruzzo, sovrastate da una massiccia falesia di uffici, all’interno della quale sbucava una misteriosa protuberanza molto simile a una gigantesca rana maligna. L’intero edificio è costruito da blocchi di cemento lavorati col martello, che gli danno un’aria di permanenza e solidità, rendendo ancora più incisivi i passaggi in cui la ruvidità della struttura lascia posto alla liscezza raffinata dei corrimani. L’edificio di Rudolph è più seducente del barocco tedesco, e con un austerità tanto soverchiante quanto quella di una gola alpina. E nonostante ciò, quando gli vennero fatte domande sui suoi intenti artistici, lui replicò – forse soffocando a malapena una risata per la sua sfacciataggine infinita – che il disegno strutturale era una “soluzione semplice e funzionale a problemi di circolazione e drenaggio”.

È arrivato il momento di smetterla di credere alle affermazioni contro questo stile. Dobbiamo sentirci liberi di apprezzare il miglior periodo architettonico in assoluto – quel breve ma prezioso lasso di tempo, che ha avuto vita dopo il superamento dei vincoli strutturali imposti dal mattone, dalla pietra e dal legno, e prima che la crisi petrolifera degli anni Settanta distruggesse l’ottimismo futuristico degli anni Sessanta. L’abilità artistica richiesta per una lavorazione del cemento così raffinata come quella di Rudolph è tanto notevole e tanto avanzata quanto quella di qualsiasi altra tecnica costruttiva, e la qualità è visibile, se sai dove guardare.

L’avvento di una colpevole coscienza ecologica ora limita giustamente le opzioni a disposizione dell’architetto, e nell’immediato futuro dovrà continuare a farlo. Il brutalismo non tornerà mai più. La nostra scorta brutalista è limitata e, purtroppo, costantemente sotto attacco. La demolizione e ristrutturazione dei grandi edifici di Rudolph, I. M. Pei, Denys Lasdun, e di altri giganti di questa corrente dovrebbero essere prese sul serio tanto quanto faremmo se la stessa cosa avvenisse alle costruzioni di Bramante, Christopher Wren e Frank Loyd Right. Il Brutalismo è stata una delle vette della storia architettonica mondiale, e si merita ben di meglio di un bulldozer.

Questo articolo è stato tradotto da Aeon.

![]()