Non so se vi è mai capitato di sentirvi una nullità. Immagino che ad alcune persone non accada mai, per tutta la vita. E purtroppo si perdono un’enorme lezione esistenziale, così grande che può anche spazzarci via. Nella nostra cultura essere, sentirsi, venire considerati una nullità è sempre qualcosa di estremamente negativo, una vergogna, ma in realtà per millenni le filosofie orientali – poi seguite da diversi filosofi europei anche molto recenti – hanno sostenuto che il sentirsi qualcuno non sia altro che un fraintendimento, peraltro molto doloroso, per sé e gli altri. È sentendoci qualcuno infatti che compiamo qualsiasi prevaricazione sul mondo, che desideriamo dominare, sfruttare, o magari banalmente avere la meglio sugli altri proprio per difenderci, o soddisfare banalmente il nostro istinto di conservazione. Se davvero sentissimo il nulla dentro di noi, e non l’identità, non saremmo spinti a fare nessuna di queste cose, avremmo il vuoto. È all’esercizio di immedesimazione col nulla che mi ha fatto ripensare Ghost Dog – Il codice del samurai, settimo ricercatissimo lungometraggio di Jim Jarmusch, del 1999, disponibile su MUBI.

Come in altre occasioni il regista prende un genere, un linguaggio ben codificato, con una sua estetica riconoscibile, e lo fa suo, nel senso più profondo del termine. Del genere – in questo caso il gangster movie – non resta che un velo sullo sfondo che paradossalmente tanto in secondo piano riposa lo sguardo, permettendogli ancora meglio di soffermarsi sull’inedito, sui tanti messaggi originali con cui lo stile si arricchisce, sia a livello di estetica che di contenuto e contaminazione, che si trasformano in percezione, e quindi esperienza, e messaggio, quindi significato. Tornando al nulla, per avvicinarcisi esistono tecniche di meditazione, prima di meditare sul disfacimento del corpo e la morte, che invitano a immedesimarsi in un animale considerato dall’alto dei nostri bias umani “umile”, “semplice”, magari anche “stupido”, come un piccione. È proprio questo l’animale che, da bravo e intelligente messaggero quale è, dà coesione a tutto il film, fin dall’inizio. Il protagonista, infatti, Ghost Dog, un nero americano grande e grosso con un difetto d’espressione che lo fa sembrare anche piuttosto pingue e lento, vive sul tetto di una vecchia palazzina in New Jersey allevando piccioni viaggiatori, gli unici esseri viventi con cui sembra essere riuscito a intessere un legame di amicizia. Oltre ai piccioni ci sono i libri, che parlano la sua stessa lingua, e gli aprono mondi che altrimenti non potrebbe mai vedere. Anche i libri, come i piccioni, e ben più delle armi, scandiscono il ritmo di questo gangster movie a dir poco sui generis.

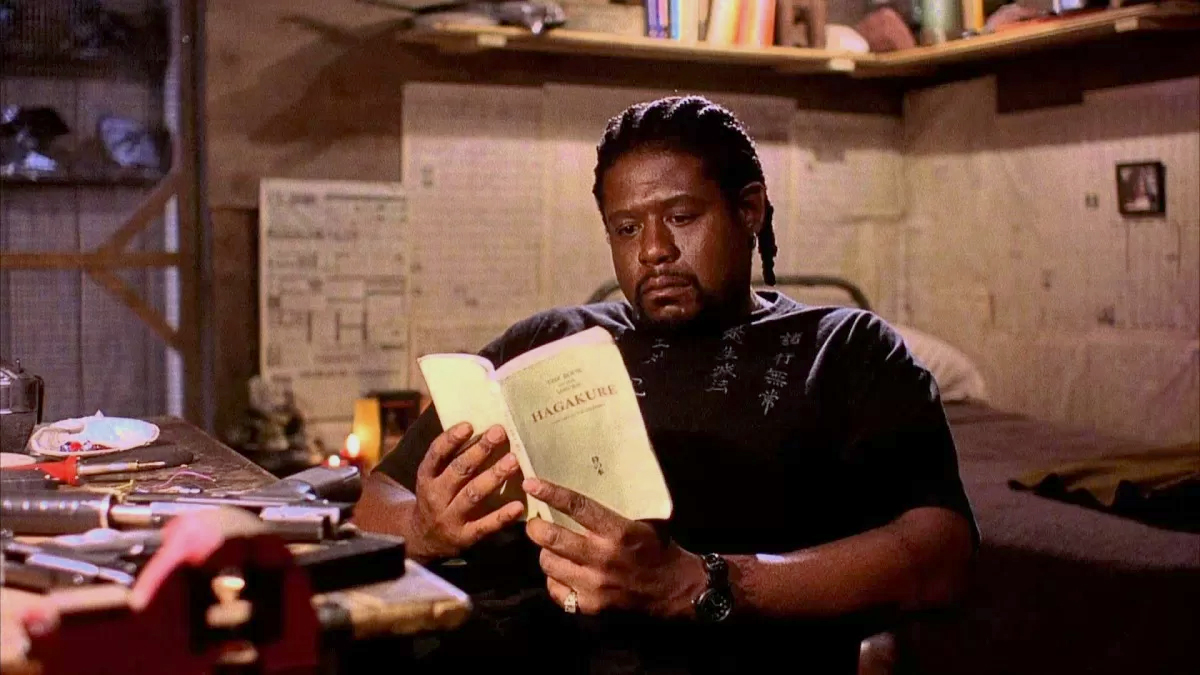

Il suo preferito sembra essere l’Hagakure (che sta per “[Discorso] All’ombra delle foglie”). Questo è una raccolta dei ricordi che il militare e filosofo giapponese buddhista Yamamoto Tsunetomo – che alla morte del suo signore, non potendo compiere il suicidio rituale, aveva deciso di ritirarsi dal mondo – condivise all’inizio del Settecento all’amico Tsuramoto Tashiro che le raccolse in un volume. Il testo, conosciuto anche come Il codice segreto del samurai circolò segretamente per secoli tra i samurai, per poi essere ufficialmente pubblicato solo nel 1906, trasformarsi nella controversa “bibbia dei kamikaze” e tornando in auge in Giappone proprio negli anni trenta per poi farsi conoscere nel mondo a metà degli anni Cinquanta, quando la seconda guerra mondiale era ormai finita e il famoso scrittore Yukio Mishima confessò per la prima volta la sua totale devozione al testo, che oltre a essere un codice di condotta per i samurai, è una potente testimonianza di un’epoca e dei valori che la muovevano e appare tuttora come un importante manifesto morale e spirituale.

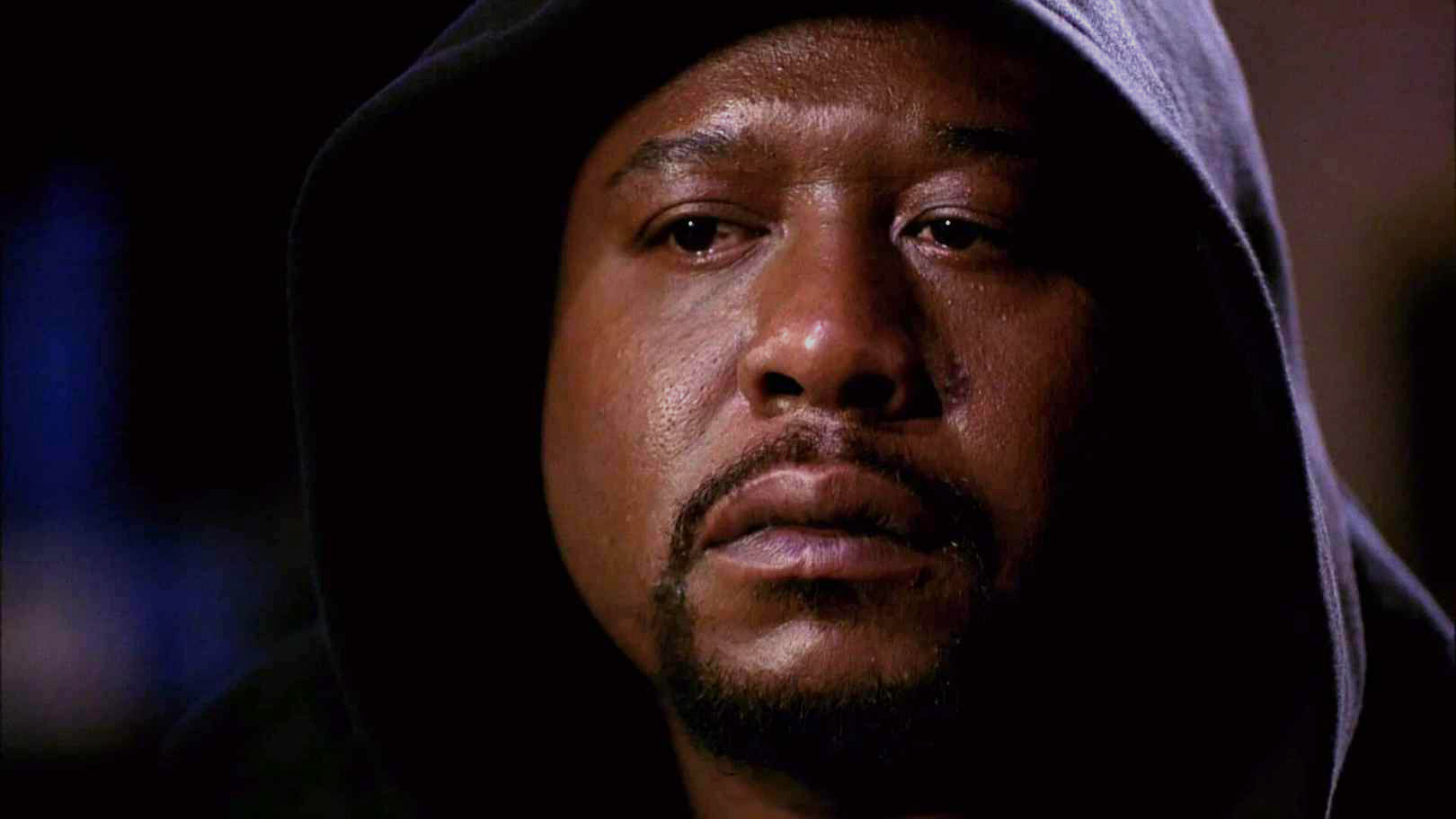

Ed è da questo libro – trovato chissà come da Ghost Dog – probabilmente passando ore in biblioteca come hanno fatto quasi tutti i bambini e i ragazzini emarginati, e con poca disponibilità economica, come lui, finendo per leggere testi pensati per un pubblico ben più maturo rispetto alla loro età – che Ghost Dog diventa ciò che è, dopo essere stato salvato dal suo signore, un mafioso che ha ucciso i suoi aggressori. Da qui diventa il suo servo, il suo infallibile, meticoloso e rispettoso sicario. Finché la vita e un codice di condotta altrettanto rigido ma ben diverso – quello dei gangster italoamericani – non irrompe sulla scena, accelerando il destino e il karma di Ghost Dog, che come ogni grande guerriero non si sottrae alla chiamata alle armi, per una giusta causa. Il tutto viene scandito dalla colonna sonora pazzesca di RZA, Robert Fitzgerald Diggs, beatmaker, polistrumentista, rapper, produttore discografico, nonché attore e regista, leader del leggendario collettivo Wu-Tang Clan e tra i maggiori esponenti dell’hip hop, con campionamenti che attingono dalla musica soul e un sound letteralmente incredibile – che ci ricorda perché l’hip hop lo abbiamo amato, ci ha cresciuti, ci ha lasciato un segno, proprio come i libri letti da troppo giovani.

La colonna sonora, mai didascalica, va a sostenere perfettamente la composizione dell’immagine perfetta, così come alla scelta della pasta dei colori e alla fotografia di Robby Müller, storico DoP di Wim Wenders, e si vede. Ogni scena, ogni spazio, sembra svilupparsi intorno a Ghost Dog, l’invisibile, l’irrintracciabile. La città è un fantasma. Lo spazio urbano – in questo film più che mai – è fatto di vuoti, di assenze. Siano muri, porte aperte sul buio, finestre, strade deserte. Tutti quelli che sono cresciuti alle estreme propaggini di una qualsiasi idea di “impero” le conoscono quelle strade, quelle atmosfere. Quelle luci. Potrebbe essere la bassa modenese, il territorio che circonda Olbia, e invece è il New Jersey. La provincia, più lontana ancora della periferia. Ma poi si sale sui tetti. I tetti sembrano l’unico luogo urbano in cui ancora si nutre un’assurda speranza, in cui ancora si posano dei sogni, leggeri anche quando grandissimi. Come la barca che un anziano immigrato sudamericano ci sta costruendo sopra, in una delle scene più oniriche e poetiche del film. In cui Ghost Dog e il suo unico amico umano si dicono le stesse cose, ma senza capirsi, in due lingue diverse. Eppure sono amici, sono l’incontro di due solitudini pneumatiche, ma non arrese al male che il mondo ha fatto – e continua a fare – loro, ciascuna con i suoi strumenti, con le sue tecniche, con le sue “armi”.

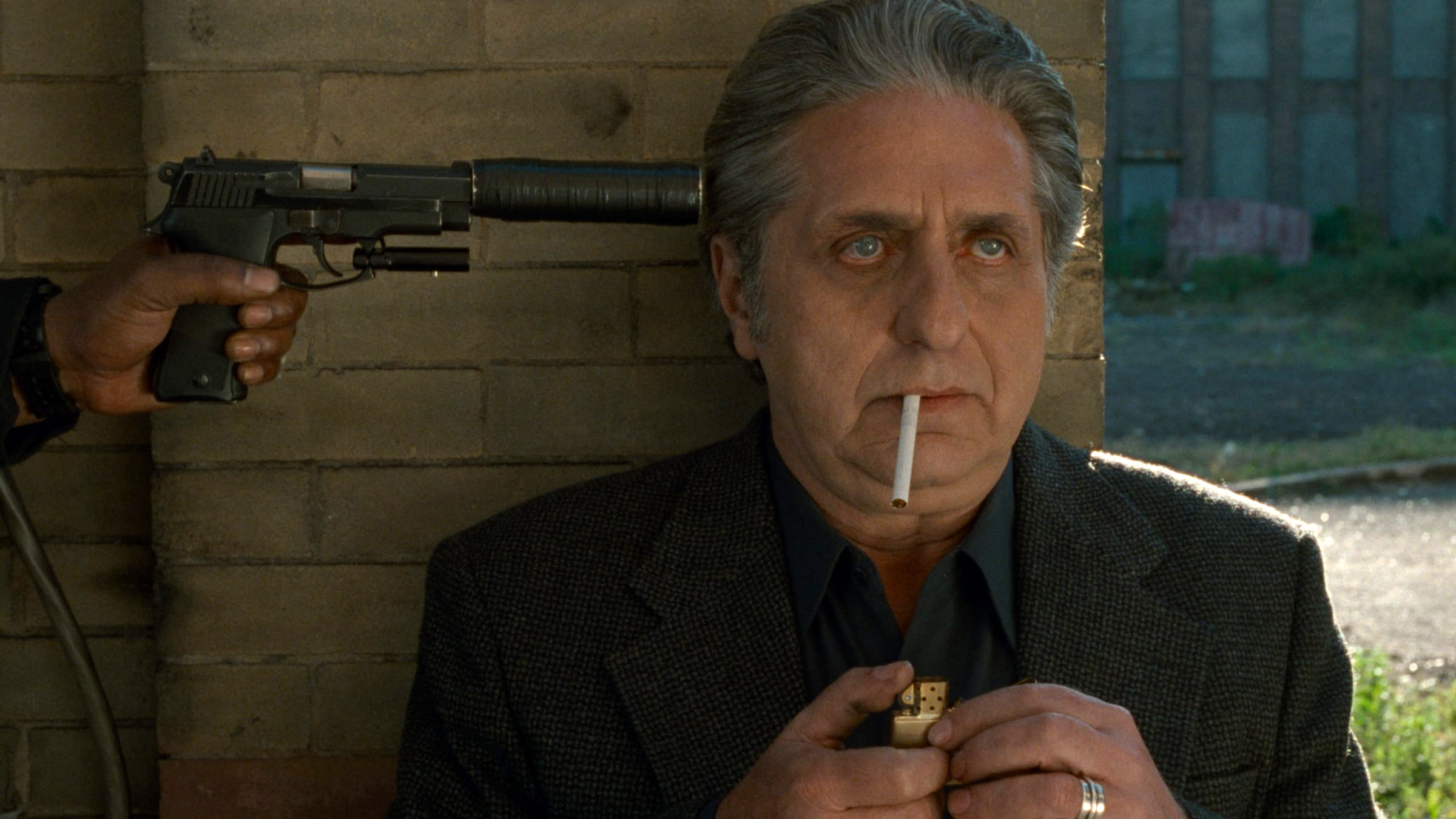

A scandire questo percorso esistenziale, che trasforma Ghost Dog da discepolo a maestro, sono i passi dell’Hagakure. Uno dei punti focali della via del samurai è vincere la paura, che non significa negarla, ma addomesticarla e quindi “liberarsene”. Bisogna sapersi sempre immaginare morti. E anche – soprattutto – quando la mente e il corpo sono sereni bisogna meditare sul peggio. Per essere sempre pronti. Per incarnare questo concetto, e Jarmusch lo sa bene, la figura del boss mafioso è simbolicamente perfetta. Non a caso il boss è anche l’unico a cogliere il messaggio di Ghost Dog, che ci ricorda che c’è una poesia anche nella guerra, ma che non tutti sono in grado di capirla. Per farlo è necessario non essere schiavi della paura, e quindi, ancora una volta della falsa idea dell’ego, di essere qualcuno, un’entità separata violentemente dal mondo. Ma il mondo, l’esperienza, è solo un sogno, una storia, un film. Le apparenze non sono la verità. E nemmeno la verità è la verità.

Anche per questo a fare da contraltare ai libri tornano e ritornano i vecchi cartoni animati americani, violenti, ipnotici. E se la figlia del boss – che per non aver obbedito a un comando innesca tutta la caccia all’uomo che si dipana nel corso del film – ricorda una stralunata Betty Boop, ma anche uno strano ibrido tra Mercoledì Addams, la “brutta copia” (brutta perché inesatta, dissonante) Winona Ryder in Beeteljuice del 1988 e di Natalie Portman in un altro grandissimo film del 1994, Léon, con cui Jarmusch sembra voler apertamente dialogare; la bambina che Ghost Dog conosce al parco, è il grado zero Mathilda, una Mathilda nera, che crediamo possa salvarsi, nonostante tutto, proprio grazie a Ghost Dog, che più che essere un cane, è un orso. Un enorme orso, buono e indifeso, come lo descrive il suo amico gelataio, senza che possa capire. Indifeso non in assoluto, l’orso uccide, può diventare aggressivo, indifeso dalla sapiente crudeltà dell’essere umano.

Il tema del razzismo e del privilegio bianco non a caso è fortissimo. Per i bianchi – per chi ha potere – c’è poca differenza, anzi, nessuna: “niggers”, “indians”, sono tutti la stessa cosa. La loro vita non ha valore, come quella degli orsi. I bianchi sono coloro che uccidono solo perché possono farlo. Ma il fatto che la vita non sia “reale”, non significa che non valga la pena di essere vissuta, anzi. Il samurai, come l’eremita, pur andando verso la morte (cosa che in teoria tutti stiamo facendo ma non abbiamo voglia di riconoscerlo), sfrutta l’occasione di vivere per potersi “liberare”, invece di aspettare la morte, il regno dei cieli, come facciamo noi, informati di religioni monoteiste. Ma occuparsi della morte quando si muore è troppo tardi. E qui i riferimenti spaziano fino a Il settimo Sigillo, di Ingmar Bergman, con una partita a scacchi in cui le mosse si ripetono. Proprio come nella trappola cognitiva dell’esistenza, in cui per poter cambiare di una virgola, allontanandosi dalla traccia del moto che produce la nostra inerzia, ripetendo errori e sbagli, “errando”, è necessario uno sforzo enorme, vicino alla fede più limpida, fede nella ripetizione dell’esercizio, fede nel metodo, fede nel proprio signore, anche quando umano e fallibile, perché quella fede non è altro che fede in noi stessi, nella parte più pura che ci costituisce, quella che appunto sa di non essere nessuno, e di essere tutto, come tutti.

“Ghost Dog” è disponibile in streaming su Mubi. Iscriviti qui per avere 30 giorni di prova gratuita.

Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom