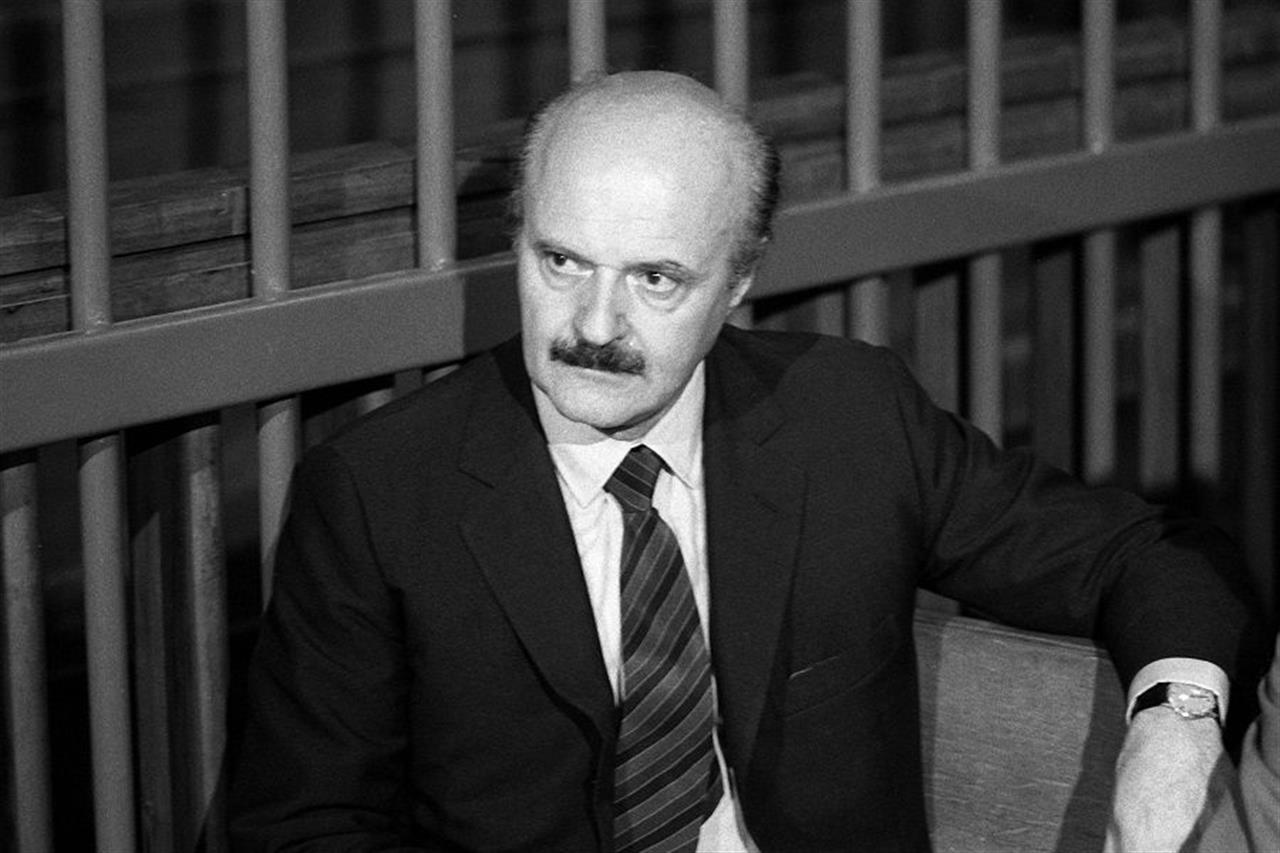

È il 25 settembre 1984. Nelle discoteche si balla Karma Chameleon e Girls just wanna have fun, i cocktail più di moda sono frozen appariscenti, al cinema ci sono Terminator e Karate Kid; gli italiani cercano di nascondere le origini contadine con completi gessati doppiopetto e orologio d’oro sopra il polsino, impegnatissimi a sembrare Gianni Agnelli o creativi, spesso coi soldi dei genitori. Sono gli anni della Grande Illusione, quando i soldi sembrano alla portata di tutti e i giovani sono Yuppies in carriera col maglione sulle spalle e le scarpe da barca. A Malpensa, i portelloni del Boeing 747 proveniente da New York si aprono alle 12.18. Tutti i passeggeri vengono fatti sbarcare di corsa per salire sul bus navetta, che si allontana velocemente. Un corteo di blindati invade la pista e circonda l’aereo, mentre un elicottero dei Carabinieri sta sospeso a mezz’aria e sulle terrazze degli edifici attorno appaiono cecchini e Criminalpol: non sorvegliano l’aereo, piuttosto controllano che nessuno ci si avvicini. Dal Boeing fanno capolino due agenti dell’FBI; per un istante tutto è immobile, poi esce un vecchietto elegante e macilento, coi capelli bianchi arruffati e le mani ammanettate dietro la schiena. Un capitano dei Carabinieri lo raggiunge, lo prende in consegna e lo scorta in un blindato, che parte a tutta velocità verso un DC9 Alitalia già pronto al decollo. Quell’uomo si chiama Michele Sindona, e deve arrivare vivo al processo.

Michele Sindona è nato l’8 maggio 1920 a Patti, in provincia di Messina. Primo di tre fratelli, secondo lo scrittore Vincenzo Consolo era “un ragazzo appartato e taciturno; non timido, presumibilmente, ma di quelli che in Sicilia si chiamano mastica ferro, che disdegnano cioè amicizie e compagnonerie, che denunciano, nel pallore del volto, ambizione e determinazione.” Appassionato di filosofia e di letteratura classica, aveva studiato dai gesuiti e lavorato come dattilografo, aiuto contabile e impiegato all’ufficio imposte. A 23 anni, mentre l’Italia affrontava la guerra, si era laureato in giurisprudenza con una tesi su Il Principe di Macchiavelli. C’era la fame vera a quel tempo, i rifornimenti erano pochi e il frumento razionato (si parlerà di proibizionismo granario); lui era riuscito a farsi dare dall’AMGOT un autocarro militare, col quale prendeva agrumi dalla Sicilia centrale, li scambiava col frumento e poi lo rivendeva, facendoci la cresta. È proprio in questi anni che l’ambizione di Sindona incontra la sua spregiudicatezza.

Dopo un anno di traffici era stato convocato da Calogero Vizzini, detto “Don Calò”, boss di Villalba affiliato a Cosa nostra, che gli aveva offerto di aprire uno studio da commercialista a Messina dove trasformare i soldi sporchi in guadagni legittimi. Per Michele si trattava di un lavoro facile e in poco tempo si era fatto un nome, aveva sposato Caterina Cilio e avuto una figlia. Nel 1946 si era trasferito a Milano, ospite di un cugino, al quale, per pagarsi l’affitto, offriva consulenze finanziarie; prima a lui, poi agli amici, poi agli amici degli amici, in quell’Italia del boom economico che di pagare le tasse proprio non ne voleva sapere. Quando a Milano si era sparsa la voce di “un mago capace di far sparire i soldi all’estero”, Sindona era diventato ricercatissimo. Aveva aperto uno studio di consulenze, giocando in borsa aveva fatto una fortuna, l’aveva investita in speculazioni e raddoppiata. A nemmeno trent’anni era già miliardario e aveva importato a Piazza Affari tre metodi da Wall Street: le OPA, le Private equity e le conglomerate. Era un genio, o come aveva detto a sua moglie, chiedendole di raggiungerlo a Milano, “il predestinato”.

In quegli anni a Milano abitava Joe Adonis, un mafioso italoamericano del clan Genovese di cui faceva parte Lucky Luciano; nel 1952 Adonis aveva portato con sé Sindona a New York per presentarlo a mafiosi del calibro di Daniel Anthony Porco, Ernest Gengarella e Ralph Vio; il suo compito era quello di lavare i soldi della Cosa nostra americana, che provenivano da droga, gioco d’azzardo e contrabbando. Cinque anni dopo, Sindona si era dimostrato talmente efficiente e affidabile che nel 1957, all’hotel delle Palme di Palermo, in uno dei più grandi summit della mafia, era stato presentato a Lucky Luciano in persona. Contemporaneamente negli Stati Uniti c’era stata la riunione segreta di Apalachin, che avrebbe sancito l’inizio della fine della Cosa Nostra d’esportazione; l’FBI fino ad allora si era rifiutata di ammettere che esistesse un’organizzazione criminale. Sarà proprio dopo Apalachin che inizieranno le indagini approfondite e la schedatura dei membri di Cosa nostra, ma sarebbero serviti anni – e Sindona, intanto, correva.

Nel 1961 la Fasco, la holding lussemburghese di Sindona, aveva acquistato la quota maggioritaria della Banca Privata Finanziaria, un’altra holding dentro cui c’era la Uranya, azienda di elettronica con Gengarella e Vio nel CDA, e di cui faceva parte anche lo Ior, cioè la Banca Vaticana. A discapito dei grandi complotti cinematografici, nel mondo reale gli ambienti sociali sono come una piramide: più in alto vai e più i vertici si avvicinano, finché non riesci più a distinguerli. Nei ‘60 l’Italia era il fronte nella guerra ideologica tra est e occidente, Democrazia Cristiana e PCI si contendevano i voti del Paese che avrebbero deciso il destino del mondo, e nei bar bisognava scegliere se stare dalla parte di Don Camillo o di Peppone. A Milano, l’arcivescovo e futuro Papa Giovanni Battista Montini voleva che i preti potessero predicare nelle fabbriche, mentre i comunisti guidati dallo storico e controverso dirigente del PCI Pietro Secchia, si opponevano. Sindona era un fervente anticomunista; aveva riunito gli industriali e fatto pressioni, tanto che Secchia fu costretto a lasciare che i preti potessero predicare. C’era voluto poco, e grazie a questo si era guadagnato la stima e il rispetto dell’arcivescovo.

Negli Stati Uniti, nel 1963, il primo vero pentito di mafia Joe Valachi aveva spiegato all’FBI come funzionava Cosa nostra, facendo i nomi dei capi e dando inizio alla più grande indagine del bureau. Seguendo il flusso dei soldi l’FBI era arrivato a Sindona e il primo novembre 1967 aveva scritto alla Criminalpol di Roma segnalandolo per riciclaggio, ma l’Italia aveva risposto di “non avere riscontri”. E così nel 1969 l’arcivescovo Montini, diventato papa Paolo VI, aveva potuto convocare Sindona per sistemare i conti della banca Vaticana. Sindona aveva fatto entrare lo Ior (Istituto per le opere di religione) nella sua Banca Privata Finanziaria e spostato somme mostruose in Svizzera; poi, convertendole in marchi, franchi e dollari aveva iniziato a speculare. Due anni dopo, nel 1971 il presidente dello Ior era diventato l’arcivescovo lituano Paul Marcinkus – quello che disse che “la chiesa non si amministra con gli ave Maria“ – e aveva ceduto una parte della quota di maggioranza della Banca Cattolica del Veneto al Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. È con questi fondi che la chiesa di papa Paolo VI finanzierà Solidarnosc, il sindacato cattolico (e anticomunista) polacco. L’idea – detta il Grande Disegno – era quello di un fronte unico e compatto di finanza bianca che univa la DC di Andreotti, di Piccoli e di Fanfani. Sindona stava inventando quello che poi diventerà il metodo Tangentopoli ed era troppo veloce perché qualcuno potesse fermarlo, anche se qualcosa iniziava a scricchiolare.

La Banca Privata Finanziaria era una banca di Milano fondata negli anni ‘50 da un agente di cambio milanese. Era un istituto piccolo, con uno sportello solo. Sindona ne aveva acquistato la quota maggioritaria e, tenendo alcuni soci di minoranza tra cui lo Ior, l’aveva poi fusa con la Banca Unione, creando la Banca Privata Italiana. I primi problemi aveva cominciato a darli nel 1971, quando aveva chiesto un prestito alla Banca d’Italia per non finire in bancarotta. La Banca d’Italia, tramite il Banco di Roma, aveva concesso il prestito per non scatenare il panico tra i correntisti, ma aveva anche cominciato a investigare su Sindona. Giunti al 1973, la Banca Privata Italiana si ritrovava un buco di 258 miliardi, spariti senza che nessuno sapesse dove trovarli. Proprio mentre Sindona veniva nominato “uomo dell’anno” dall’ambasciatore degli Stati Uniti e “salvatore della lira” da Giulio Andreotti, la Banca Privata Italiana era di fatto diventata di proprietà del Banco di Roma, dato che era il suo maggior creditore. Nel frattempo la Banca d’Italia aveva trovato gravi irregolarità contabili; aveva chiesto ad altri istituti di credito di fare una cordata per salvarla, ma nessuna aveva accettato; così, il 27 settembre, era stata costretta ad avviare la procedura di “liquidazione coatta amministrativa”: non il fallimento.

L’autorità amministrativa, l’allora governatore della Banca d’Italia Guido Carli, doveva nominare un commissario liquidatore: aveva scelto l’avvocato milanese Giorgio Ambrosoli perché eseguisse la liquidazione coatta, prendendo in consegna i beni rimasti dalla Banca Privata Italiana e facendoli valutare da esperti; Ambrosoli aveva poi raccolto i libri contabili e documenti per inventariarli e a ogni semestre presentare alla Banca d’Italia una relazione sulla situazione patrimoniale della Banca Privata Italiana e sull’andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

Intanto ad Ambrosoli erano arrivate proposte di piani di salvataggio “impraticabili” anche da parte di Franco Evangelisti, il braccio destro di Andreotti. Provarono a corromperlo, poi a minacciarlo, senza alcun esito. Gli avevano anche chiesto una mediazione. Ambrosoli aveva rifiutato e nel 1977 si era incontrato con Gelli per salvare la Banca Privata Finanziaria, sfruttando tutte le sue amicizie e contatti; Sindona allora aveva chiesto un prestito a Roberto Calvi; poi, davanti a un primo rifiuto, aveva iniziato a ricattarlo, sfruttando il giornalista piduista Luigi Cavallo, che screditava e diffamava il Banco Ambrosiano diretto da Calvi. Alla fine Sindona aveva pagato il mafioso William Joseph Aricò 50mila dollari perché lo uccidesse. Aricò aveva telefonato ad Ambrosoli per convincerlo ad accettare quanto proposto da Sindona; poi, la notte dell’11 luglio 1979, un giorno prima che Ambrosoli firmasse la dichiarazione della terminata analisi della liquidazione, lo aveva aspettato fuori da un trattoria, si era scusato e gli aveva sparato quattro colpi con una 357 Magnum. A seguito dell’omicidio, la procura milanese aveva mandato agli Stati Uniti una richiesta d’estradizione: questi avevano procrastinato, lasciando vivere Sindona in un appartamento di lusso all’hotel Pierre sulla 5° Avenue, dandogli il tempo di trasferire con dei libretti al portatore 2 miliardi della CIA nelle casse della DC e 11 milioni al SID del generale Vito Miceli. Dovevano servire a finanziare la campagna elettorale di 21 politici italiani di cui il governo statunitense si fidava. Quali, non si saprà mai.

Nell’agosto del 1979, grazie all’aiuto della mafia, Sindona lasciava l’appartamento sulla 5° Avenue simulando un rapimento da parte del “Gruppo Proletario di eversione per una giustizia migliore”. In realtà era scappato in Sicilia con Joseph Macaluso e Anthony Caruso, ma una volta arrivato aveva avuto un crollo nervoso e aveva chiamato il dottor Miceli Crimi per farsi operare, simulando una ferita da arma da fuoco alla gamba, e aumentare la veridicità della messinscena. Da una villa aveva scritto un fiume di lettere ad amici e parenti: raccontava che i suoi rapitori volevano sapere, la lista dei 500, i fondi neri della DC, i fondi PSI e PSDI, i finanziamenti ai politici e tutte le sue manovre bancarie. Secondo Falcone, si trattava del “Grande Ricatto”; minacciare di rivelare cose compromettenti se chi di dovere – e di potere – non si sbrigava a salvargli l’onore e la reputazione. Ma era finita, e Sindona lo sapeva. Probabilmente vedeva l’impero costruito in una vita sgretolarsi e franare sulle spalle della moglie e dei figli. Persi i soldi, l’affermazione professionale, i privilegi, gli amici, aveva deciso provare in qualche modo a salvare almeno il proprio nome, forse anche per un postumo atto di coscienza nei confronti dei suoi discendenti. Così si era fatto trovare in una cabina del telefono a New York, denutrito e pallido, sperando di riuscire a convincere gli inquirenti di essere vittima di un complotto della sinistra. Non gli avevano creduto. Incarcerato, nel settembre del 1981 aveva scritto a Regan chiedendogli la grazia e rivendicando rapporti con i vertici della CIA, del Tesoro, delle forze armate. Non gli aveva mai risposto nessuno. Nel giugno del 1982 Roberto Calvi era stato trovato impiccato, appeso a un ponte di Londra, con dei mattoni nelle tasche della giacca e le mani legate dietro la schiena. I soldi di Sindona erano finiti tutti nelle tasche degli avvocati americani.

Torniamo in Italia, al 1984. Sindona atterra a Roma, viene scortato nel carcere di massima sicurezza di Rebibbia. Processato per bancarotta fraudolenta nel 1985, viene condannato a 12 anni. Nel 1986 lo processano con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio Ambrosoli, viene giudicato colpevole e gli danno l’ergastolo. Ormai senza via d’uscita, davanti al definitivo declino delle sue attività e della sua figura, il giorno dopo la sentenza fa l’ultimo disperato gesto, forse nel tentativo di riabilitare il proprio nome; secondo la ricostruzione fornita dal magistrato Giovanni Simoni, Sindona riesce a procurarsi – resta un mistero il come – una bustina di cianuro e lo beve nel caffè, cercando di far passare il suo suicidio per omicidio. Muore dopo 53 ore di agonia, lasciandosi dietro tante domande e tanti segreti.

Andreotti, che ai tempi dell’omicidio dell’avvocato era a capo del suo V Governo, dirà che “Ambrosoli se l’è cercata”. Marcinkus, il vescovo dello Ior, col fallimento della Banca Privata, alcuni dicono abbia perso sessanta miliardi, altri duecento. Non è mai andato in prigione. Joseph Aricò muore durante un tentativo d’evasione dal carcere. Di Michele Sindona resta un’intervista, splendida, fatta da Enzo Biagi nel carcere americano mentre il banchiere mente come respira, ma lotta come una belva per difendere il suo nome mentre Biagi non ci va leggero. Riferendosi ad Ambrosoli, dice Sindona: “Io non sono l’ipocrita, che quando la gente muore diventa un santo.”