Ve lo ricordate quando, ai tempi dell’accordo Salva-Grecia, l’Europa mediterranea sembrava essere tornata improvvisamente consapevole delle proprie radici? Un raro sentimento di solidarietà nei confronti dei fratelli ellenici, martoriati dai debiti e accusati di irresponsabilità da parte di Berlino e Bruxelles, pervadeva i media italiani, e sembrava che memento Graeciae dovesse diventare il nuovo memento mori. “La Grecia è stata la culla della nostra civiltà, della democrazia!” ricordavano in tanti, sventolando il dito davanti al naso del proprio interlocutore, reo di non aver frequentato il Liceo Classico Manzoni. Anche quelli che non l’hanno fatto, il Manzoni, è possibile che una cosa se la ricordino: uno dei concetti fondamentali del pensiero greco antico è quello della ciclicità intrinseca alla natura e al tempo. Ogni evento è destinato a ripetersi nelle sue linee essenziali, in quanto immutabili sono l’essenza del mondo e la natura umana.

Ma se il pensiero classico è ancora così centrale nella nostra identità, che ne è di questi preziosi insegnamenti? A un certo punto la società occidentale ha smesso di guardarsi indietro, fin troppo fiduciosa nel proprio progresso da pensare che questo potesse avvenire senza sforzi. Sarà a causa dell’Illuminismo, che dava maggiore importanza al futuro, o dell’avvolgente fascino del Neoliberismo capitalista, che conosce solo il tempo del presente. In Italia forse la colpa è delle trasmissioni delle tv private degli anni Ottanta e Novanta.

E fu così che ci ritrovammo “in una selva oscura”, dove le fiere più temute non sono la magra lupa o il leone, ma le difficoltà economiche, le “invasioni” e gli attacchi terroristici. Per non parlare poi dei sacchetti di plastica a due centesimi. Per questi problemi, a due mesi dalle elezioni politiche, ogni schieramento propone le sue soluzioni e si dichiara detentore della verità ultima, portando il dibattito a un livello logico quasi paradossale, dove è possibile sostenere tutto e il contrario di tutto. In fondo, a ridosso delle urne, a chi importa davvero dipingere la realtà, così noiosa e complessa? Il punto è convincere l’elettore che la soluzione ci sia, sia semplice, e soprattutto, che sia la tua. Da elettore, cittadino medio e frequentatore di bar, non è così facile stare fuori dalla trappola. Un modo per difendersi c’è: la cara vecchia esperienza, la memoria di ciò che è stato. E se la storia ricorre, è importante tenere in considerazione le lezioni del passato.

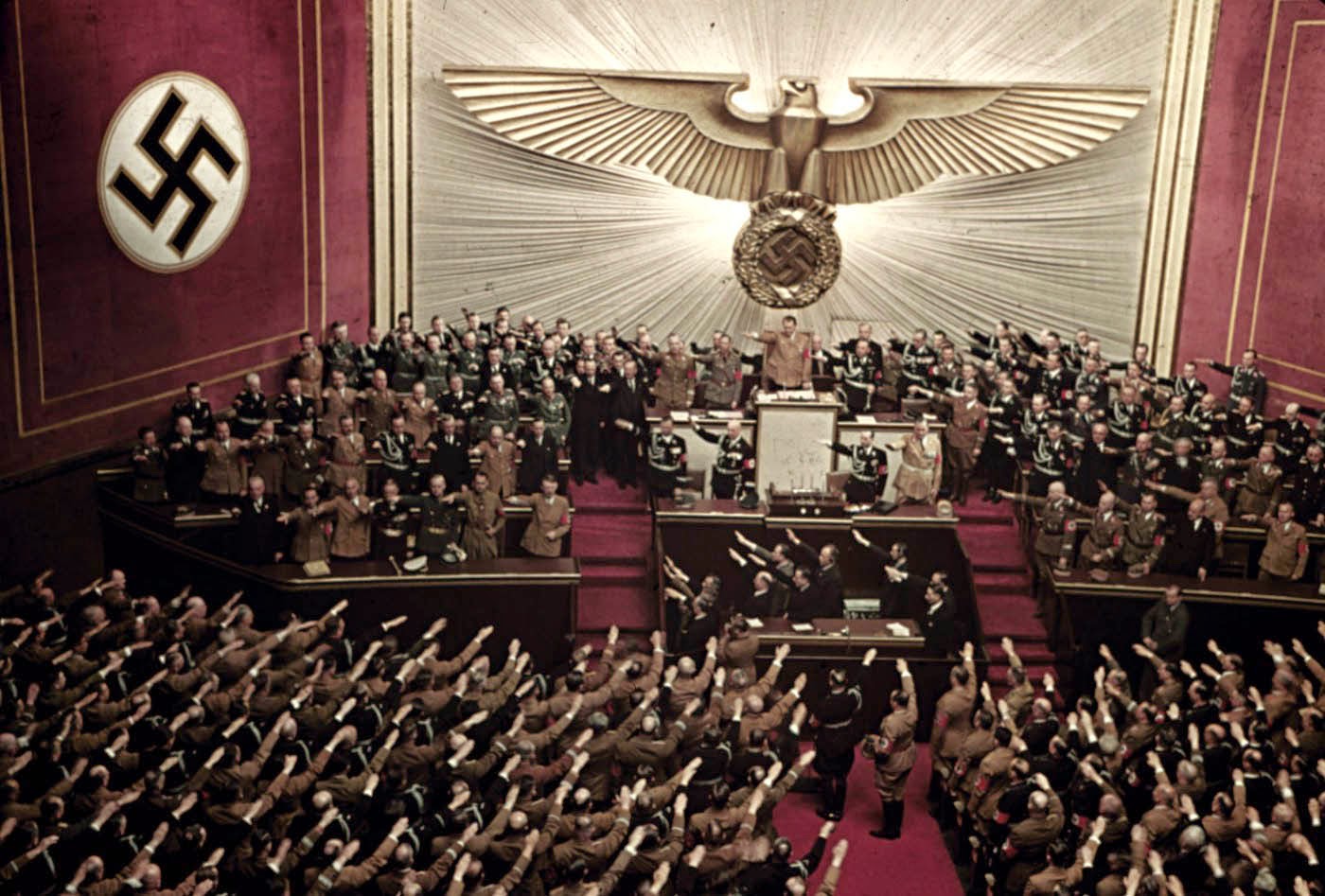

Può suonare come una di quelle convenzionalità da Giorno della Memoria, ma a pensarci bene è quello stesso concetto che ti spinge a non mettere la mano sul fornello acceso: anni di evoluzione ci hanno insegnato che il fuoco scotta. Eppure, mai come in questi ultimi anni, questo principio così banale sembra essere caduto nel dimenticatoio. Così accade che una crisi economica nata oltreoceano faccia presto scordare i sogni di Robert Schuman e Altiero Spinelli, risvegliando quei pericolosi nazionalismi che più di una volta hanno portato a disastrosi conflitti. Muri che si alzano, frontiere che si rafforzano, elettorato che esulta. Esulta e dimentica che chi cerca oggi di convincerci che il nostro problema sia l’invasione dall’Africa, pochi anni fa era sicuro che fossero i meridionali, con le loro valigie di cartone. Sicuramente, non ha mai pensato che il problema fossero vent’anni di governo a credito.

L’importante è che ci sia un capro espiatorio, e che questo rappresenti un bacino elettorale meno rilevante di quello che si vuole conquistare. Per il resto, il populismo è democratico, chiunque può diventare il suo nemico. Anche un’intera classe politica, anzi, un’intera classe dirigente, chiunque abbia mai avuto un ruolo istituzionale, anche l’amministratore di condominio. E così, dove l’istituzione è il male, nasce il movimento, l’antipartito, guidato da uomini nuovi e “…formato da spiriti liberi di militanti politici che rifiutano i vincoli dottrinari e organizzativi di un partito”, per citare Fascismo. Storia e interpretazione di Emilio Gentile.

Eccola, la storia che ritorna. Quando lo si dimentica, si rischia di non accorgersene, di non vedere che chi ieri difendeva “la Costituzione più bella del mondo”, oggi calpesta quel diritto di dissenso tanto in odio anche a quell’“uomo nuovo” che l’ultima volta è stato visto a piedi all’aria in Piazzale Loreto. “Ma allora,” si chiede Mario dal bancone del bar, “se non c’è lavoro e la corruzione dilaga, se ogni volta che mio figlio torna dall’estero mi dice che dell’Italia si parla solo male e la mia strada è piena di rifiuti, la colpa di chi è? Se non è del ‘negro’, del ‘terrone’ o del ‘ladro della casta’, non starete mica insinuando che sia mia?”

Ebbene, caro Mario, il punto è proprio questo: la storia ci ha insegnato che la colpa non è univoca né assoluta, ma giace nell’estrema, spaventosa e pericolosa banalità del male.

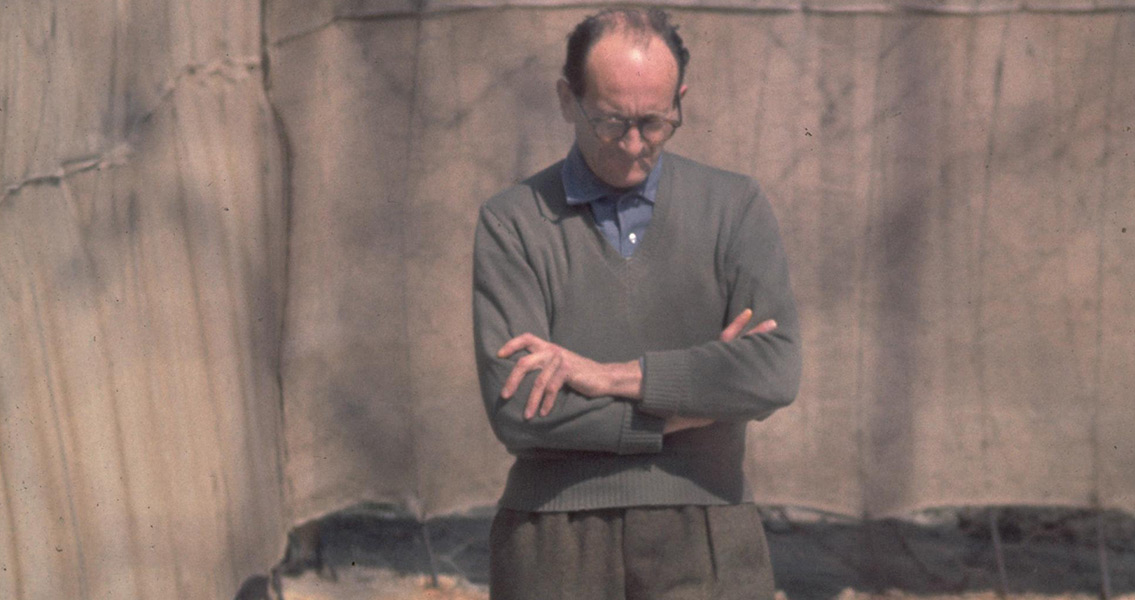

Se esiste un’opera del Novecento che non dovrebbe restare chiusa in un cassetto, questa è proprio La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme. Frutto del lavoro della filosofa ebreo-tedesca Hannah Arendt, il libro tratta del processo ad Adolf Eichmann, il funzionario della Gestapo considerato uno dei maggiori carnefici della Shoah. L’udienza è spunto per Arendt per condurre un’interessante riflessione sul tema del male, la cui estrema pericolosità non è celata nella malvagità stessa. Secondo la filosofa, è dalla mediocre normalità di una serie di uomini e donne come Eichmann che bisogna guardarsi; da coloro i quali, pur non essendo maligni, neppure hanno una morale abbastanza forte da contrastare l’ingiustizia, l’intolleranza. Sono stati uomini mediocri, che hanno agito per piccoli interessi particolari senza avere le capacità, l’onestà intellettuale o la coscienza di riflettere sulle conseguenze delle loro azioni, i veri colpevoli delle follie naziste. Il progetto di Hitler non si sarebbe potuto realizzare se non ci fosse stata, tra la popolazione tutta, una sorta di passiva accettazione di quello che stava avvenendo, anche in chi non era né razzista, né antisemita.

“Quel che ora penso veramente è che il male non è mai ‘radicale’, ma soltanto estremo, e che non possegga né profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero, perché si ‘espande sulla superficie come un fungo. Esso ‘sfida’ come ho detto, il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità, di andare alle radici, e nel momento in cui cerca il male, è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua ‘banalità’. Solo il bene è profondo e può essere radicale”, scrive Arendt.

L’errore che non dobbiamo commettere di nuovo dunque, è quello di andare alla ricerca del male assoluto e di sentirci al sicuro fin quando non percepiamo il puzzo di un’atroce malvagità. Così facendo rischiamo di assuefarci alla normale presenza di un male latente, non assoluto, ma altrettanto rischioso. Inoltre, tendiamo a idealizzarlo, relativizzando e cadendo in quel pericoloso orpello retorico del “benaltrismo del male”. Dobbiamo fuggire il rischio di abituarci alla violenza, che sia verbale, fisica o psicologica, perché nulla come l’abitudine porta a sottovalutare i pericoli.

La risurrezione di una frangia politica estremista e intollerante, che costruisce il proprio programma sulla base della ricerca di un capro espiatorio, pur non essendo paragonabile alle folli ideologie naziste, è comunque preoccupante. Convincere una popolazione impoverita che la colpa dei problemi della comunità sia di una particolare minoranza etnica o religiosa è irresponsabile e rappresenta un inquietante passo indietro nella storia dell’uomo. Coloro i quali fanno propaganda populista, istigando all’odio un elettorato frustrato e poco istruito, non sono Hitler, ma Eichmann; coloro i quali, impigriti, si lasciano convincere che esistano soluzioni facili a problemi complessi, e per questo si trasformano da elettori senzienti a fanatici del carismatico leader di turno, non sono Hitler, ma Eichmann; coloro i quali ricoprono cariche pubbliche, dalla più semplice alla più onorevole, ma l’unica comunità che servono con zelo è costituita da loro stessi e dalla loro ristretta cerchia, non sono Hitler, ma Eichmann; coloro i quali sono a contatto con l’illegalità, ma non se ne discostano per indolenza, non sono Hitler, ma Eichmann. E il guaio di non essere Hitler, ma Eichmann, “è che di uomini come lui ce n’erano tanti e questi tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali,” e che, scrive Arendt, “quella lontananza dalla realtà e quella mancanza di idee, possono essere molto più pericolose di tutti gli istinti malvagi che forse sono innati nell’uomo”.