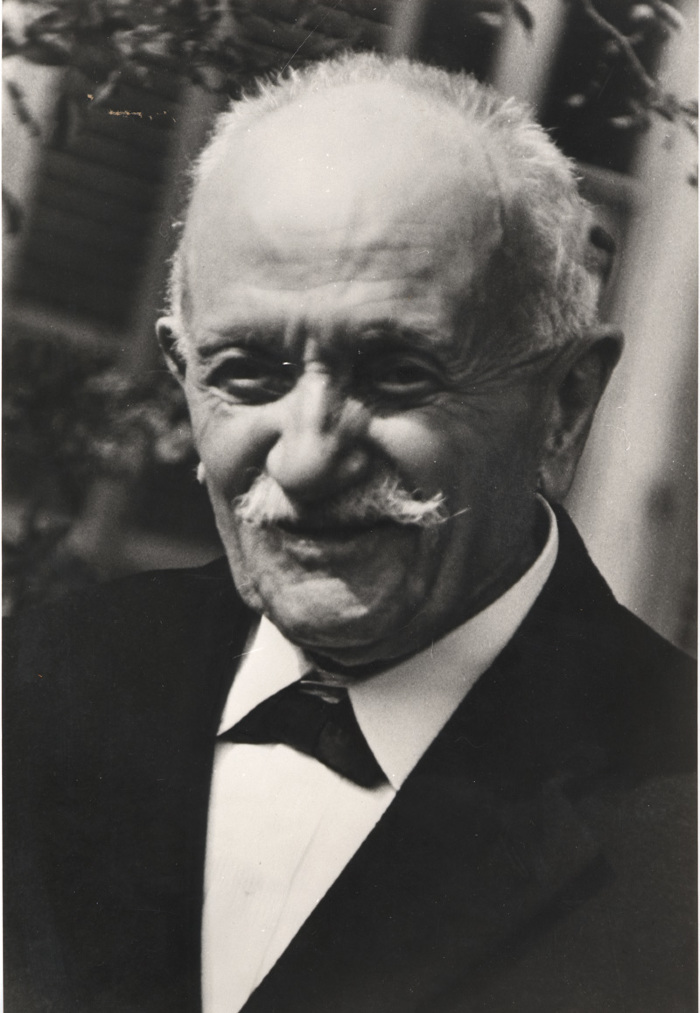

Luigi Lavazza nasce nel regno di Sardegna nel 1859, quando l’Italia non è ancora unita e la nostra penisola è in subbuglio tra chi lotta per questo scopo e chi intende invece mantenere i regni separati. Garibaldi, Cavour e Napoleone III sono ancora vivi; viaggiare è un’impresa titanica, le comunicazioni avvengono solo via lettera. La vita nelle città è molto diversa: l’elettricità non esiste, la luce viene da lampade a olio di noci o petrolio perché le candele costano moltissimo e l’unico suono che si ode per le strade è lo scalpitio dei cavalli.

Di Luigi Lavazza si sa pochissimo. È poco più di un bambino mentre l’Italia viene unita da Garibaldi e i suoi Mille; cresce in mezzo a rivolte e battaglie, ideologie che si scontrano e accenti che cambiano.

Nel 1894 l’Italia è un paese neonato, con una rete ferroviaria di poco più di duemila chilometri, un tasso di mortalità infantile elevatissimo, frequenti focolai di malattie come pellagra e colera, un tasso di analfabetismo del 75%, che tocca il 90% in alcune zone, e, soprattutto, esiste unita solo sulla carta. Ci sono differenze enormi tra i ceti sociali, e tra nord e sud. Non c’è niente che accomuni gli italiani, né che li faccia sentire parte di quella strana, variegata nazione. Nello stesso anno, Luigi compie 35 anni e rileva una drogheria a Torino, la città piemontese che all’epoca contava appena 329.691 abitanti. Mentre vende vari generi alimentari, Luigi coltiva la sua grande passione: il caffè. Lo propone ai clienti, cercando di iniziarli a questa strana bevanda. Peccato che la stragrande maggioranza della nazione non sappia nemmeno cosa sia, e quando lo assaggia non ne resta molto impressionata.

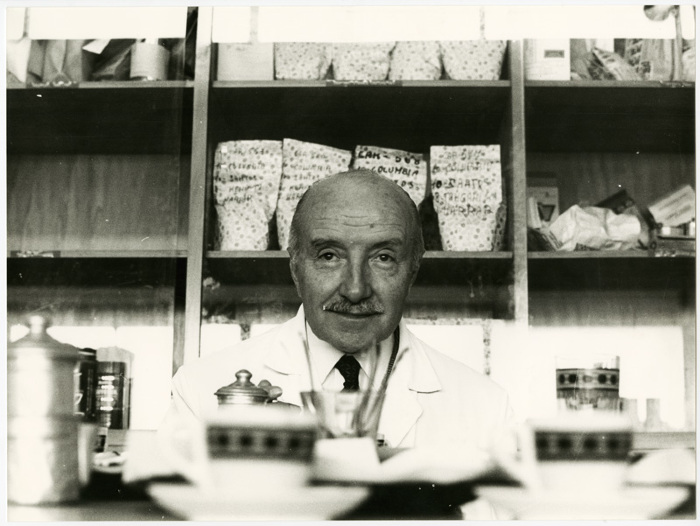

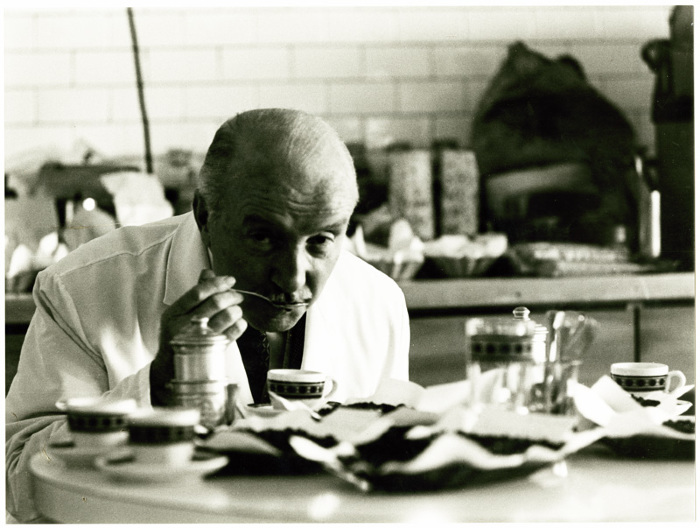

In un mondo in cui ancora non esistono social media, Internet e nemmeno riviste e giornali hanno fotografie, l’estetica ha una potenza enorme. Ogni minimo dettaglio di una persona serve a dire chi e qual è la sua posizione in società; vale per gli abiti, per l’educazione, i modi e soprattutto il cibo. Il caffè era arrivato in Italia nei primissimi anni del 1600 e gli intellettuali l’avevano eletta loro bevanda ufficiale; nero, forte, aggressivo, in contrapposizione alla cioccolata calda di cui gli aristocratici – da secoli – erano appassionati bevitori. Duecento anni dopo, l’iconografia del caffè non è cambiata, ma il modo di farlo è migliorato; i chicchi vengono tostati, e si prova a mescolarli con chicchi di altre provenienze. Luigi, nella sua drogheria, fa alcuni esperimenti, fino a trovare la sua percentuale ideale che chiama “miscela Lavazza”. Il caffè non è il suo primo introito, ma la passione è una forma di ossessione controllata e Luigi Lavazza è un buon venditore; crede così tanto nel proprio prodotto che ne spedisce campioni per posta, assieme al listino prezzi, aiutato da sua moglie Emilia. Serve a poco; nei primi anni del ’900, nord e sud Italia sono distanti come la Terra e la luna, sotto ogni punto di vista. Gli italiani al nord, quand’è mattina, mangiano polenta scottata su cui appoggiano un pezzo di burro. Al sud, invece, si fa colazione con frutta secca e formaggio. La passione di Lavazza sembra insomma destinata a restare un vezzo per intellettuali, finché succede qualcosa che nessuno poteva prevedere e che cambierà il mondo per sempre; la Grande guerra.

Da tutta Italia, i giovani vengono costretti a combattere al fronte, a migliaia di chilometri da casa. Nessuno di loro sa perché; mancano le nozioni base di geografia, storia, o italiano. Rende bene l’idea il film Cenere del 1916, con Eleonora Duse. Lei vuole sapere se suo figlio la ama ancora nonostante l’abbia abbandonato, ma non sa leggere; perciò chiede di avere come risposta una renzetta – un panno – che sarà bianco in caso di risposta positiva e colorato se negativa.

È questa la situazione sul fronte, con giovani truppe che chiedono ai sottoufficiali o ai preti di scrivere lettere per loro ai familiari. Nei ranghi bassi anche la lingua italiana parlata è quasi inesistente; esistono migliaia di dialetti diversi. Nemmeno si sa chi è il nemico, o perché lo si dovrebbe combattere: lo si fa per non essere uccisi. Per quei ragazzini, diventati uomini loro malgrado, il nemico sono solo tonnellate d’acciaio che piovono dal cielo e creano in loro psicopatologie mai più riscontrate nella Storia dell’umanità, chiamate Shell shocks. Ma la guerra li costringe anche a conoscersi, a scambiarsi abitudini e a lamentarsi tutti insieme del rancio disgustoso, dei pidocchi e della paura.

Nelle tende degli ufficiali le cose vanno diversamente: lì c’è l’aristocrazia colta e raffinata che crede nelle regole della cavalleria e nel rispetto dell’avversario, e spesso considera la truppa – propria e del nemico – alla stregua di una manciata di pedine. La psicologia, durante la Grande guerra, gioca un ruolo importante soprattutto dopo Caporetto, quando il 24 ottobre del 1917 le forze austro-ungariche ci infliggono la più devastante sconfitta mai subita dall’Esercito italiano. Le colpe vengono distribuite tra gli ufficiali. Il generale Cadorna viene sostituito dal generale Armando Diaz e le truppe si ritirano sul Piave, stanche, scoraggiate e decimate. L’Italia ha molti più soldati del nemico, ma ci sono pochi mezzi e ancor meno voglia di combattere per qualcosa di poco chiaro. Molti, dopo settimane di battaglia, cascano dal sonno. Gli ufficiali non si possono permettere sentinelle sonnacchiose, perché si aspettano che da un momento all’altro il nemico attacchi. Quindi fa distribuire alle truppe delle dosi di caffè e zucchero per tenerli svegli. Non è un granché, anzi; le miscele di Lavazza e le tecniche di bollitura moderne sono ancora lontane, però funziona.

E pochi giorni dopo, nel novembre del 1917, l’Italia tocca il momento più alto della sua Storia militare, respingendo un assalto austro-ungarico, poi un secondo nel giugno 1918 e tra ottobre e novembre dello stesso anno contrattacca a Vittorio Veneto, in un capolavoro di strategia, determinazione e forza. Un’esperienza del genere ti segna per tutta la vita. I reduci, tornati alle loro case in tutta la penisola, hanno delle fissazioni sul cibo che tramanderanno ai loro figli e ai loro nipoti. Il riso, per esempio, non dev’essere nemmeno nominato; al fronte veniva usato per raschiare i rimasugli di minestra dai pentoloni e veniva servito sotto forma di una poltiglia disgustosa. Il caffè, invece, quella strana bevanda che molti non conoscevano, ha un sapore molto più dolce, che adorano: è il primo sapore che vogliono sentire al mattino e dopo ogni pasto, perché ricorda loro la vittoria, la fine della guerra e il ritorno a casa.

Luigi Lavazza tutto questo non lo sa; è solo un droghiere molto bravo e determinato che all’improvviso si trova subissato di richieste, perché è tra i primi a vendere caffè in un Paese che si sta rialzando. Il suo talento si vede qui, quando davanti al decuplicare delle richieste riesce a formare una rete di venditori e di automezzi capaci di trasportare la sua miscela in tutto lo stivale.

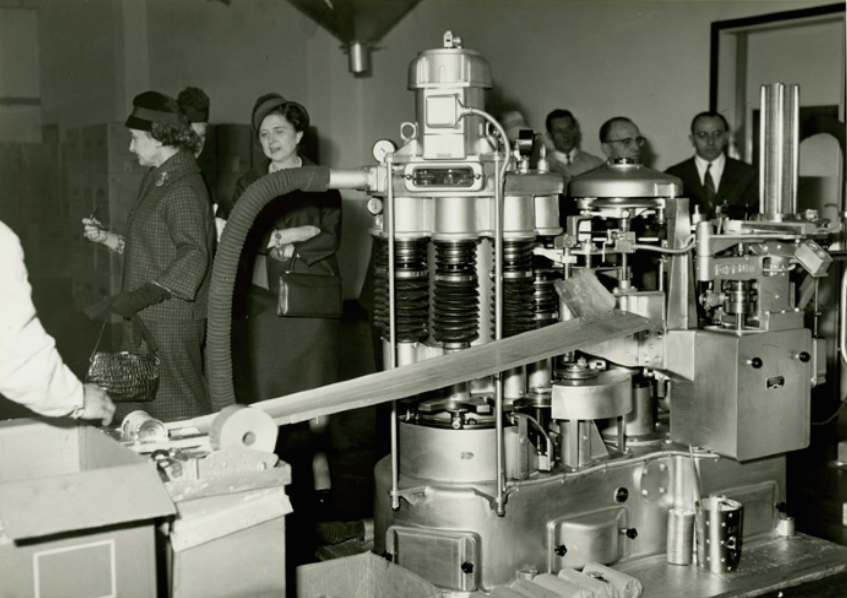

Nel 1927 assieme alla moglie Emilia e ai figli Maria, Mario e Giuseppe fonda la Luigi Lavazza Spa, con un capitale di 1.500,000 lire. Altri commercianti stanno cominciando a fiutare l’affare, ma Lavazza ha dalla sua parte un nome solido, l’esperienza, i contatti coi venditori e quella miscela tutta sua, di cui i nuovi consumatori vanno pazzi. È anche per questo che Lavazza è il primo a usare il Pergamin, un pacchetto con due strati per conservare l’aroma durante i trasporti lunghi settimane e tutt’altro che sicuri – le strade sono poco più che solchi, spesso sono sterrate e senza illuminazione e l’elettricità per molte realtà rurali è un lusso, come l’acqua corrente. Vedere arrivare furgoni con pacchi di caffè da Torino non doveva essere molto diverso dal vederli recapitare da un’astronave. I reduci della Grande guerra passano ai figli l’abitudine di bere il caffè; ogni regione inventa e perfeziona il proprio modo di farlo, creando scuole e metodi diversi. Entra così in gioco Bialetti, che nel 1933 aveva aperto la prima fabbrica per produrre la moka, inventata nello stesso anno e destinata a contenere quella polvere marrone che si sta diffondendo nelle famiglie italiane, una tazzina dopo l’altra.

Lavazza intanto è diventata un’azienda importante, e dalla piccola drogheria in via San Tommaso a Torino si trasferisce in una sede ben più grande, ma sempre nella stessa via. Quando arriva la seconda guerra mondiale, il fascismo impone il blocco delle importazioni di caffè, eppure Lavazza riesce a resistere e superare il ventennio, arrivando fino ai giorni nostri con la stessa azienda, la stessa famiglia, e la miscela inventata da Luigi quando l’Italia ancora non esisteva.

Il 2 giugno 1946 il Regno d’Italia diventa una Repubblica, Nel 2018, quella piccola drogheria in via San Tommaso è diventata una multinazionale che dichiara ricavi pari a 2 miliardi di euro, si è trasferita nel quartiere Aurora di Torino, dove accoglie 600 dipendenti e mette a disposizione 2600mq per chiunque voglia creare eventi e incontri, mentre nei Paesi dell’Africa e del sud America dove coltiva il caffè contribuisce a progetti di sostenibilità, aiutando l’economia locale e i piccoli produttori. Così, mentre ormai tutta Italia celebra la vittoria del Piave almeno tre o quattro volte al giorno – probabilmente senza sapere perché – Lavazza ha costruito un impero basandosi su una scommessa coraggiosa e su un’imprevedibile fatalità della vita: che quella bevanda data alle sentinelle settant’anni prima, sarebbe diventata un piacere irrinunciabile nella vita di pressoché qualsiasi occidentale.

Facebook — Twitter — Follow @thevisioncom