Le isole tra loro non si possono toccare, sono uno dei simboli più tenaci della distanza. È questo uno dei primi pensieri che sorgono guardando le immagini iniziali di Figli di un Dio minore – film del 1986 vincitore dell’Orso d’oro a Berlino, diretto da Randa Haines e tratto dall’omonima opera teatrale di Mark Medoff, andata in scena a Broadway. Le isole tra loro non si possono toccare e raggiungerle comporta sempre un impatto.

La storia inizia con uno dei più classici espedienti narrativi della produzione cinematografica e letteraria statunitense: l’arrivo di un nuovo insegnante in una scuola. Questo insegnante – interpretato da William Hurt che fu nominato agli Oscar per questo ruolo – è il giovane James Leed, il cui ricco curriculum – per varietà, qualità ed esperienze in giro per il Paese – invece di incuriosire il direttore lo insospettisce. Le prime battute del film, pronunciate dall’uomo che detiene l’autorità dell’istituto e incarna il potere della maggioranza, non lasciano spazio al dubbio rispetto alla durezza del mondo in cui James si inserisce e suonano come un netto ammonimento: “Noi non vogliamo cambiare il mondo da queste parti. Cerchiamo solo di aiutare qualche ragazzino sordomuto a cavarsela un po’ meglio, nient’altro. Tutto il resto è fumo negli occhi. Sono stato abbastanza chiaro?”.

Questo film ci obbliga fin dalle prime scene a mettere in discussione l’ambiente sensoriale e cognitivo in cui abitiamo, il nostro modo per certi aspetti privilegiato, di fare esperienza del mondo con tutti i sensi. Ricordo che alle elementari ci portarono a vedere uno spettacolo teatrale realizzato dagli alunni di una scuola per bambini e ragazzi sordomuti e rimasi molto colpita, fu un’esperienza forte, che mi restò impressa. Per caso, molti anni dopo, ai tempi dell’università, mi trovavo al venerdì sera sul treno per tornare a casa, su cui salivano sempre i bambini sordomuti di quello stesso istituto, di ritorno anch’essi dalle loro famiglie. Erano tanti, quasi una classe intera: uno stormo di bambini, con due o tre accompagnatori. Settimana dopo settimana imparai a capirli, osservandoli. La cosa che la prima volta aveva colpito di più la mia attenzione era stato proprio il silenzio, quasi irreale, che emanava da quel gruppo di bambini. Erano silenziosamentissimamente allegri. Esprimevano la gioia in molti modi, tutti diversi dal rumore. E ciò restituiva un’energia molto particolare, potente nella sua diversità. Quei bambini si muovevano tanto, senza produrre alcun suono e i loro movimenti erano estremamente espressivi. Il gesto che significava parole e il gesto che significava gioco si mescolavano, dando vita a qualcosa che dall’esterno sembrava una danza, il movimento energico e silenzioso dei gatti, un segreto. Insieme istruivano i confini di una bolla sicura, intervallata di tanto in tanto da un trillo, un gridolino, qualcosa di simile al verso degli uccelli. Gorgoglii acuti, limpidissimi. Una bambina faceva la verticale in mezzo alle due file di sedili emettendo una lunga “a”, a testa in giù. Le sue scarpe fucsia svettavano per aria, sopra le testiere blu dei seggiolini.

Forse non è un caso che anche Leed alla sua prima lezione nell’istituto parli ai ragazzi a testa in giù, dopo aver domandato loro: “Datemi un buon motivo per cui dovremmo imparare a parlare”. Una domanda fondamentale dell’essere umano, che a prescindere dalle nostre abilità sensoriali siamo chiamati a porci, inconsciamente ed esplicitamente, fin da quando siamo piccoli. Cosa ci porta a esprimerci, a emettere suoni organizzati, a curare la loro definizione, articolazione, intonazione, raggiungendo una precisione sempre più sottile? Lo facciamo per noi stessi o per gli altri?

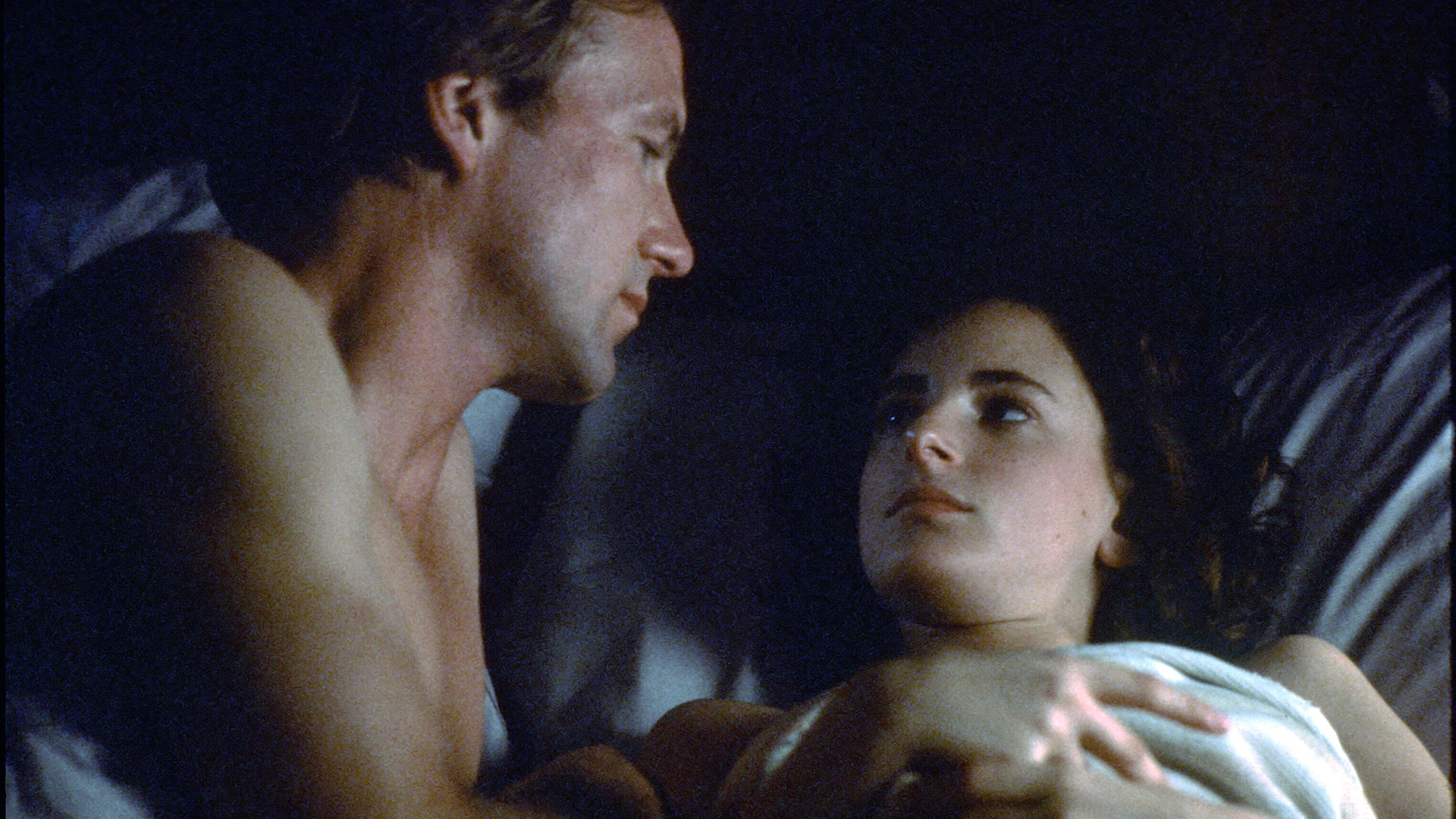

Leed farà ben presto conoscenza di Sarah, la custode, sorda dalla nascita e accolta nell’istituto fin da bambina. Sarah, che si esprime benissimo col linguaggio dei segni, si è sempre rifiutata di imparare a parlare, forse anche per sottolineare la sua diversità. La sua condizione di sordità, infatti, fece sì che il padre la abbandonò insieme alla madre, e per questo tra le due c’è sempre stato un rapporto difficile. La madre nutre ancora un profondo risentimento nei suoi confronti e segretamente la incolpa della sua infelicità. Leeds si innamora istantaneamente di Sarah, definita dal direttore “una spina nel fianco”: affascinante, intelligente, dal fortissimo carattere e dalla personalità sfaccettata. L’interpretazione di Marlee Matlin – parte della stessa comunità sorda e all’epoca non ancora ventiduenne – d’altronde è di una potenza inaudita, e infatti le fece vincere l’Oscar come miglior attrice non protagonista.

James e Sarah, neanche a dirlo, hanno idee diametralmente opposte su parola e sordità, che creano una profonda tensione nello sviluppo della loro relazione sentimentale. D’altronde James insegna alle persone sorde a parlare, mentre Sarah, sorda, è profondamente convinta che non sia necessario, e che anzi sia una sorta di violenza e di imposizione, dettata dall’arroganza. La prima volta che lui le propone di seguire le sue lezioni per imparare a parlare, per mettere subito in chiaro le cose lei gli risponde che se vuole lei può insegnargli a lavare i pavimenti. D’altronde, negli Stati Uniti in particolare, la comunità sorda ha un’identità molto forte e spesso è molto chiusa. Le persone sorde costruiscono relazioni con altre persone sorde e in alcuni casi è capitato che attraverso la fecondazione assistita chiedessero di poter fare una selezione genetica che favorisse anche la sordità dei figli (essendo una condizione fortemente ereditaria), oppure nel caso di adozione che manifestassero la preferenza per bambini sordi – cosa che ovviamente ha suscitato un interesse e dibattito a livello accademico e pubblico.

Il personaggio di Sarah trasmette a James e agli spettatori una grande lezione contro l’abilismo: la giovane donna, infatti, non sopporta di essere compatita, vuole essere accettata per ciò che è e per ciò che dimostra di valere, pur con le sue fragilità, come chiunque, e non vuole essere identificata dalla sua malattia. Sarah non vuole essere “recuperata”, sforzarsi di essere simile a tutti gli altri, alle persone considerate normali, semplicemente perché più tipiche. E lo stesso James capirà che non è sufficiente il rispetto, occorre molta più umiltà di quella che è stato sempre abituato a coltivare nel suo percorso professionale per poter avvicinarsi davvero a Sarah, scendendo dal piccolo piedistallo di privilegio che influenza ogni suo comportamento, e superando ogni possibile pregiudizio e idea preconcetta.

I ragazzi sordomuti, nello stesso istituto che li accoglie, vengono considerati figli di un Dio minore, ma evidentemente non lo sono e non dovrebbero esserlo. Eppure la società non lascia loro spazio, li discrimina, li considera inferiori, come se il loro partire svantaggiati in partenza rendesse insensato anche solo tentare di partecipare alla competizione imposta dal sistema. Sarah viene considerata ritardata fino a sette anni, semplicemente perché sorda fin dalla nascita. Aiutarla, per la scuola, significa inserirla nel mondo del lavoro, anche se lava i pavimenti, farle pagare le tasse, darle un minuscolo spazio tra gli ingranaggi sociali, non aspettarsi da lei niente di più. Il direttore considera Leeds una sorta di Don Chisciotte, un avvocato delle cause perse.

Leeds insegna ai ragazzi sordi a tirare fuori la voce, senza paura o vergogna, facendogli sentire le vibrazioni della musica facendo loro appoggiare le mani su una tavola per captare il ritmo dei bassi. Li incita. Cerca di far capire loro l’articolazione sonora attraverso l’osservazione e la ripetizione del movimento fisico. E a vedere queste scene si pensa a quante volte, anche se i bambini possono sentire i suoni e sanno parlare, viene detto loro di stare zitti, fino ad educarli al silenzio. Basti pensare a quante persone si vergognano a cantare in pubblico, o anche solo ad alzare la voce.

Sarah fa capire a James che non è lei a partire da una condizione di minorità, sembra che sia così solo se si giudica la realtà dalla prospettiva del privilegio e della maggioranza. Nel mondo di Sarah è James ad apparire inferiore, perché ad esempio gesticola troppo lentamente, al pari di una persona che non conosce bene una lingua straniera e viene considerata poco intelligente – sfumatura che assume spesso anche il razzismo, che considera gli stranieri alla stregua di minori, solo perché magari non padroneggiano ancora la lingua. In questo semplice messaggio, tutt’altro che scontato, questa storia ci mostra come in un mondo dominato dal logos e dall’imporsi della voce più grossa, chi non riesce a esprimersi adeguatamente viene ingiustamente schiacciato, e che il problema non è del singolo, ma della stessa cultura che sostiene e nutre certi rapporti di forza. Solo attraverso l’osservazione e l’ascolto profondo dell’altro è possibile avere uno scambio e una comunicazione autentica, in grado di costruire una sfera intima, all’interno della quale potersi esprimere liberamente, in un contesto sicuro, al di là della lingua che si parla.