Negli ultimi anni si è creata grande consapevolezza sui danni ambientali provocati dagli allevamenti. Alla crescita degli animali non solo è dedicato ben un terzo dei terreni coltivabili, ma ogni anno 13 miliardi di ettari di foreste vengono abbattuti per lasciare spazio ai pascoli. Le emissioni causate dalla produzione di 2 chili di carne equivalgono a quelle di un volo da Londra a New York e, in media, ciascuna persona ne consuma 80 chili all’anno, quindi è come se facesse 40 voli transoceanici. Se questa presa di coscienza non è stata sufficiente a farci diventare tutti vegetariani o vegani (il numero di persone che compiono questa scelta alimentare è fermo da circa 20 anni, nonostante possa sembrare in aumento perché se ne parla sempre di più), ha però cambiato le abitudini di consumo di molte persone, anche grazie alle campagne che invitano a mangiare meno carne e in generale a una maggiore attenzione da parte dei consumatori sulla provenienza di ciò che mangiano. Questo processo però non ha riguardato, per ora, un altro settore alimentare di grande importanza: la pesca. E il problema è che, nel frattempo, stiamo rimanendo senza pesci. A dimostrazione della scarsa considerazione nei confronti della fauna marittima, c’è il fatto che anche molti che si definiscono “vegetariani” sono in realtà pescetariani e, magari, sopperiscono il consumo di manzo e pollo con quello di tonno e branzino.

Sarà che i pesci sono meno teneri di vitelli, maialini e pulcini, ma spesso quello che accade nei nostri oceani sembra passare in secondo piano nel quadro dell’emergenza climatica. In realtà sono proprio i mari a dirci che il nostro Pianeta sta attraversando una fase critica: secondo l’ultimo report dell’Ipcc, l’Intergovernmental Panel on Climate Change, approvato il 24 settembre scorso, l’innalzamento degli oceani provocato dallo scioglimento dei ghiacci è di 3,66 millimetri all’anno e nel 2100 sarà complessivamente di 30-60 centimetri anche se riusciremo a contenere il riscaldamento globale entro i 2 gradi centigradi, ma potrebbe toccare i 110 centimetri in caso contrario. A ciò si aggiunge anche la progressiva acidificazione delle acque, cioè la produzione di acido carbonico dovuta all’assorbimento di CO2. Questi cambiamenti stanno compromettendo la sopravvivenza dei pesci che, secondo Science, sono diminuiti del 4,1% dagli anni Trenta, raggiungendo picchi del 35% in alcune zone del mondo, in particolare in Giappone e nei mari del Nord. La ricerca in questione è stata condotta dall’ecologo Chris Free dell’Università della California Santa Barbara osservando 235 popolazioni di 124 specie diversi di pesci in 38 regioni e confrontando i dati di pesca disponibili dal 1930 a oggi. Le cause della moria di pesci sarebbero da attribuire principalmente all’emergenza climatica: acque più calde hanno un forte impatto sulla sopravvivenza dei microrganismi di cui si nutrono i pesci e inoltre ne alterano il metabolismo, rendendo più difficile la riproduzione o la ricerca di cibo. A ciò si aggiungono pratiche si pesca non sostenibili, se non proprio illegali, che mettono ulteriormente in pericolo la fauna marittima.

Attualmente, il pesce rappresenta la fonte del 20% delle proteine per oltre 3,2 miliardi di persone e, come è noto, la popolazione mondiale non fa altro che aumentare. Il declino di pesci, per quanto grave, è stabile dal 2015, ma per rimanere tale la popolazione non dovrebbe più crescere – cosa ovviamente impossibile, o comunque poco probabile. Secondo il rapporto della Fao State of the world fisheries, nel 2016 sono state consumate 171 milioni di tonnellate di pesce, di cui il 47% proveniente da acquacoltura, cioè allevato (53% se si includono anche gli usi non alimentari, come ad esempio la produzione di olio e colla di pesce). Il pescato ammontava a 91 tonnellate, di cui 74 in acque marine. Tra il 1961 e il 2016 l’aumento annuale di consumo di questo alimento è stato del 3,2%: la percentuale non fa impressione, ma la si deve tradurre in consumo pro capite per rendersi conto dell’effettivo aumento. Se negli anni Sessanta ciascuno di noi mangiava 9 chili di pesce all’anno, oggi ne mangiamo 20,2. Specialmente nelle zone costiere, un tempo il pesce era considerato un alimento povero mentre oggi, al contrario, il suo prezzo elevato lo rende un alimento simbolo di un certo status quo, ovviamente apprezzato anche per le sue proprietà nutrizionali, nonostante la presenza sempre più importante di microplastiche e di mercurio nelle carni.

In generale, la pratica dell’allevamento è sempre meno diffusa ed è in crescita soltanto nel Sud-Est Asiatico, dove tra l’altro si pesca la maggior parte del pesce che finisce sulle nostre tavole, tanto che l’85% dei pescatori e acquacoltori mondiali vive in questa zona. Il problema, però, è che da molto tempo abbiamo superato i tassi di sostenibilità, dal momento che ci sono sempre meno pesci. Se nel 1974 solo il 10% del totale era pescato in modo non sostenibile per l’equilibrio biologico, ora questa percentuale è salita al 33%. Con “pesca non sostenibile” ci si riferisce al caso in cui la quantità di pesce pescato superi il limite stabilito dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che varia da regione a regione. Il Mediterraneo in realtà rappresenta l’area più problematica da questo punto di vista, con quasi l’80% di pescato non sostenibile. Ameno in queste acque, le tonnellate di pesce destinate al consumo alimentare sono diminuite, stando all’ultimo report della Fao sul Mediterraneo e il Mar Nero, presentato al Forum della scienza ittica a dicembre 2018. Il motivo dell’abbandono dei nostri mari da parte dei pescatori non va però attribuito a chissà quale motivazione ambientalista, ma alla progressiva scomparsa dei pesci pelagici, come aringhe, sardine e acciughe, molto diffusi nella dieta mediterranea.

Il problema è che nessuno sembra essere particolarmente preoccupato della situazione della fauna marittima, ma anzi, i governi continuano a mettere in atto politiche dannose per l’ambiente ittico. Una ricerca mondiale dell’Università della British Columbia ha scoperto che alcune nazioni affacciate sul mare hanno finanziato con sussidi per 22 miliardi di dollari pratiche di pesca pericolose, una cifra che equivale al 63% del totale investito sull’industria della pesca globale. Tali sussidi consistono in incentivi alla pesca non sostenibile o addirittura illegale, come ad esempio la copertura dei costi del carburante per raggiungere le acque internazionali. Alcuni pesci migratori come il tonno, infatti, si muovono spesso al di fuori della zona economica esclusiva (Zee) del mare, cioè quell’area su cui uno stato ha diritti sovrani per la gestione delle risorse. Si è creato così un sistema per cui poche nazioni che se lo possono permettere fanno lunghe spedizioni al di là della Zee, una pratica nota con il nome di “sovrapesca”. Dal 2009, tali forme di finanziamento sono aumentate del 9%. In Cina, leader mondiale per le attività ittiche, i sussidi per il carburante sono cresciuti del 105% negli ultimi 10 anni e le navi che compiono tratte internazionali sono oltre 3mila.

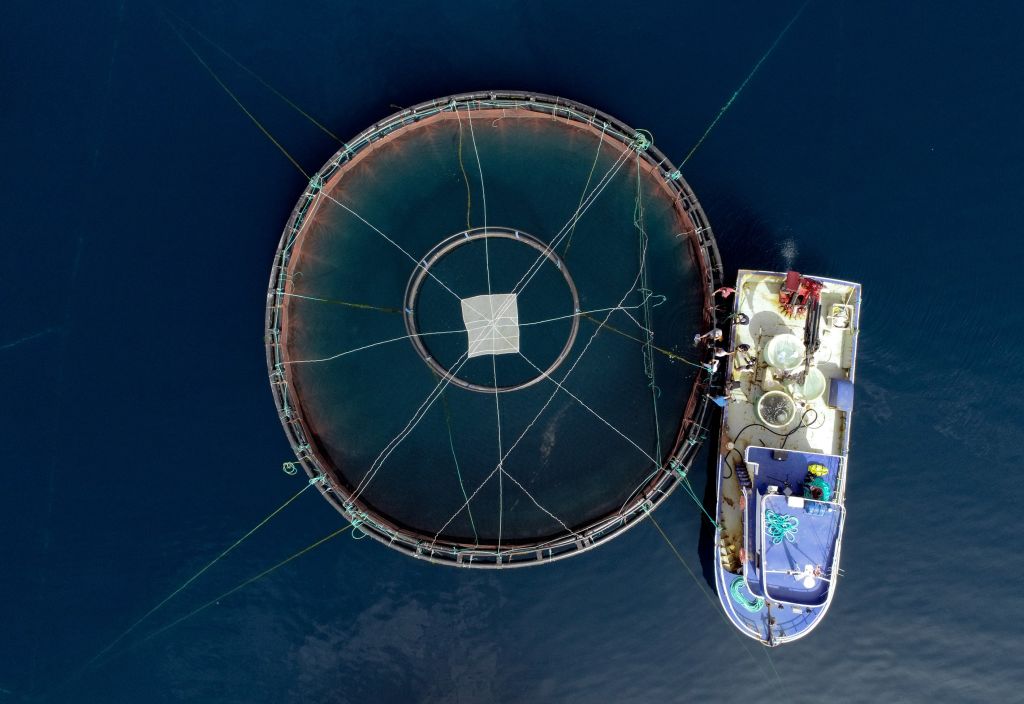

Un problema connesso a tutto ciò è quello della perdita di biodiversità, che dipende in parte anche dalle nostre abitudini di consumo. Il tonno in scatola, alimento acquistato soprattutto in Europa e negli Stati Uniti ma prodotto principalmente in Thailandia, ha causato una vera e propria decimazione della popolazione dei tonni a pinne blu, crollata del 97% in cinquant’anni. La situazione del tonno si è aggravata anche con la moda del sushi, nonostante il Giappone resti il primo mercato per questo prodotto. Questo sistema riflette anche una disparità economica: sebbene il tonno venga pescato soprattutto nel Sud-Est asiatico, viene rivenduto nel mercato occidentale come un prodotto d’élite. Un altro esempio è quello del salmone. Dal 1970 al 2000, la popolazione mondiale di salmoni è crollata del 60% e, per quanto riguarda il salmone atlantico, è stato dichiarato estinto negli stati della California, Washington, Oregon e Idaho. Di contro, per sopperire alla domanda sempre più alta, si è diffusa la pratica dell’acquacoltura che garantisce a una nazione come la Norvegia – uno dei principali produttori al mondo – un export di 11,7 miliardi di dollari, cifra aumentata del 17,2% in un solo anno dal 2015 al 2016. Spesso però, come raccontato nel documentario prodotto da Patagonia Artifishal, l’allevamento intensivo di questa specie – così come di molte altre – non è certo meglio di quello degli altri animali: coltivato in vasche che possono contenere fino a 200mila pesci, questo salmone si nutre di soia importata dal Brasile cresciuta in campi ricavati dalla deforestazione, e la sua carne assume il tipico colore arancione in maniera artificiale, cioè tramite degli integratori a base di carotene nella migliore delle ipotesi, di coloranti nella peggiore, per non parlare degli antibiotici che vengono somministrati per evitare epidemie all’interno delle vasche. E se già è difficile sensibilizzare rispetto al benessere di pollame, suini e bovini, figuriamoci se parliamo di quello dei pesci. Ormai il 70% dei salmoni che troviamo al supermercato è coltivato in simili condizioni, a discapito del consumo di quello selvaggio (la cui pesca è regolamentata in modo più severo) o cresciuto in allevamenti di piccole dimensioni.

Se il consumatore ormai dovrebbe assumersi le proprie responsabilità facendo la spesa, di certo non può essere esclusivamente lui solo col suo sforzo e la sua condotta etica a risolvere nei brevi tempi che sarebbero necessari il problema dello svuotamento dei mari. Questo dovrebbe essere il compito dei singoli governi e delle organizzazioni internazionali. Un primo passo sarebbe l’abolizione di ogni tipo di finanziamento alla pesca illegale o non sostenibile, ma anche questo non basterebbe. La diminuzione del numero di pesci nei nostri mari dipende, in primo luogo, dall’emergenza climatica e da come viene gestita. Solo il 2,2% delle acque è off limits per le attività ittiche e dichiarato “area altamente protetta”. Una proposta avanzata dall’esploratore di National Geographic Enric Sala è quella di rendere protette tutte le acque al di fuori delle zone economiche esclusive, in modo da costringere i vari Paesi a cercare accordi commerciali e mettere fine all’attuale situazione di deregolamentazione che incoraggia le attività dannose o illegali. Se però i livelli del mare e l’acidificazione degli oceani continueranno a procedere a questi ritmi, il problema sarà un altro: avremo il mare nella Pianura Padana, e nessun pesce da pescare.