A oltre due anni dalla decisione, il governo giapponese ha annunciato che tra qualche mese, tra primavera ed estate, inizierà lo sversamento in mare di 1,25 milioni di tonnellate di un misto di acqua di falda, acqua marina e acqua usata per raffreddare i reattori di quella che fu la centrale nucleare di Fukushima Daiichi, colpita nel 2011 dal terremoto che provocò il più grande tsunami nella storia del Giappone. Quando i sistemi di raffreddamento furono danneggiati, la temperatura dei reattori iniziò a crescere in modo incontrollato, abbassando il livello dell’acqua negli impianti al di sotto dei livelli di guardia. Nel reattore 1 si fusero le barre di combustibile, provocando un’esplosione che fece crollare parte delle strutture esterne della centrale, cosa che si ripeté nei giorni successivi con altri reattori. Il provvedimento sul rilascio in mare, quando era stato annunciato alla fine del 2020 aveva fatto scalpore e oggi che si sta concretizzando torna a far parlare di sé.

Dopo un disastro del genere, rendere Fukushima un polo per le energie rinnovabili era sembrata una buona idea. Nel frattempo, però, la massima capacità dei serbatoi in cui viene conservata l’acqua proveniente dalla centrale – e di cui si producono 100 metri cubi ogni giorno – sta per essere raggiunta, motivo per cui il governo aveva fretta di trovare una soluzione; le associazioni ecologiste locali, in realtà, sostengono che ci sia spazio per nuovi serbatoi sul terreno nei pressi del campus di Fukushima, per prendere tempo e studiare nuove tecniche di trattamento dell’acqua, mentre gli isotopi radioattivi possono intanto decadere naturalmente. Lo stoccaggio a lungo termine è sostenuto in particolare dagli ambientalisti giapponesi, che ritengono questa alternativa realizzabile, ma avversata dal governo e dalla Tokyo Electric Power (TEPCO) – che dirigerà le operazioni di trattamento e sversamento, facendo passare l’acqua attraverso una complessa catena di filtri chiamata ALPS (Advanced Liquid Processing System), che secondo i critici però è stata testata solo su un piccolo volume d’acqua – e che secondo loro stanno mettendo al primo posto solo i propri interessi, svolgendo le operazioni nel modo più semplice, senza perdere altro tempo ad ascoltare le opinioni dei rappresentanti di tutte le popolazioni che si affacciano sulle sponde del Pacifico.

Prima di essere sversata in mare, l’acqua sarà trattata per rimuovere la maggior parte dei materiali pericolosi, ma non il trizio, una forma radioattiva di idrogeno che è molto difficile da separare dall’acqua e che rappresenta un moderato rischio per la salute. Secondo il piano – approvato l’estate scorsa dopo essere stato rivisto per maggiore sicurezza e per dare sostegno finanziario per il comparto della pesca locale, a cui andrà un fondo di 50 miliardi di yen (più di 350 milioni di euro) – alla fine il trizio sarà diluito fino a quando la sua concentrazione arriverà a un quarantesimo di quella consentita dal Giappone nell’acqua potabile. La radioattività dovrebbe, quindi, essere ridotta a livelli di sicurezza, paragonabili a quelli a cui ci si espone durante alcuni esami medici o durante i viaggi aerei, e d’altronde tutte le centrali nucleari rilasciano acqua con tracce di trizio in condizioni monitorate e controllate. In teoria, quindi, non dovrebbero esserci minacce per la salute o l’ambiente, secondo quanto sottolineano le autorità giapponesi, che per monitorare la situazione si sono rivolte all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), che continuerà a seguire il progetto applicando i propri standard di sicurezza.

Nonostante ciò, le voci critiche non mancano. Non solo diversi gruppi ambientalisti hanno condannato la decisione, ma anche molti scienziati marini hanno espresso preoccupazione per il possibile impatto sulla vita subacquea e sulla pesca. Anche perché, per esempio, saranno anche presenti tracce di sostanze più pericolose del trizio e con una vita radioattiva più lunga – come rutenio, cobalto, stronzio e plutonio. Questi, infatti, sono presenti nel 70% circa dei serbatoi e per loro natura vengono più facilmente incorporati nel biota marino o nei sedimenti del fondale e, come sottolinea Ken Buesseler, chimico marino della Woods Hole Oceanographic Institution, possono sfuggire al processo di filtraggio, cosa che la stessa TEPCO ha riconosciuto nel 2018.

Tra le posizioni critiche, oltre a quella di Corea del Sud e Cina – che non sorprende, anche per ragioni geopolitiche – e del governo della Micronesia, c’è l’opinione del Forum delle Isole del Pacifico, un’organizzazione internazionale per la cooperazione, il cui segretario generale, Henry Puna, chiede che il Giappone tenga conto che i popoli del Pacifico, che dipendono dall’oceano per la loro sussistenza e sono messi già alla prova dalla crisi climatica, hanno continuato per decenni a sopportare gli effetti a lungo termine dei test nucleari, condotti nella regione per anni soprattutto da parte degli Stati Uniti. Quanto richiesto dal Forum non è, in realtà, di annullare il programma di sversamento, ma di metterlo in pausa fino a quando non si saprà di più delle sue implicazioni, da indagare in collaborazione con “rigore scientifico al fine di ricevere la garanzia della sicurezza necessaria per la salute delle persone e per una sana gestione dell’oceano”. Il Forum, infatti, sostiene che il Giappone stia infrangendo la promessa di dare completo accesso a tutte le prove scientifiche indipendenti e verificabili prima di avviare le operazioni.

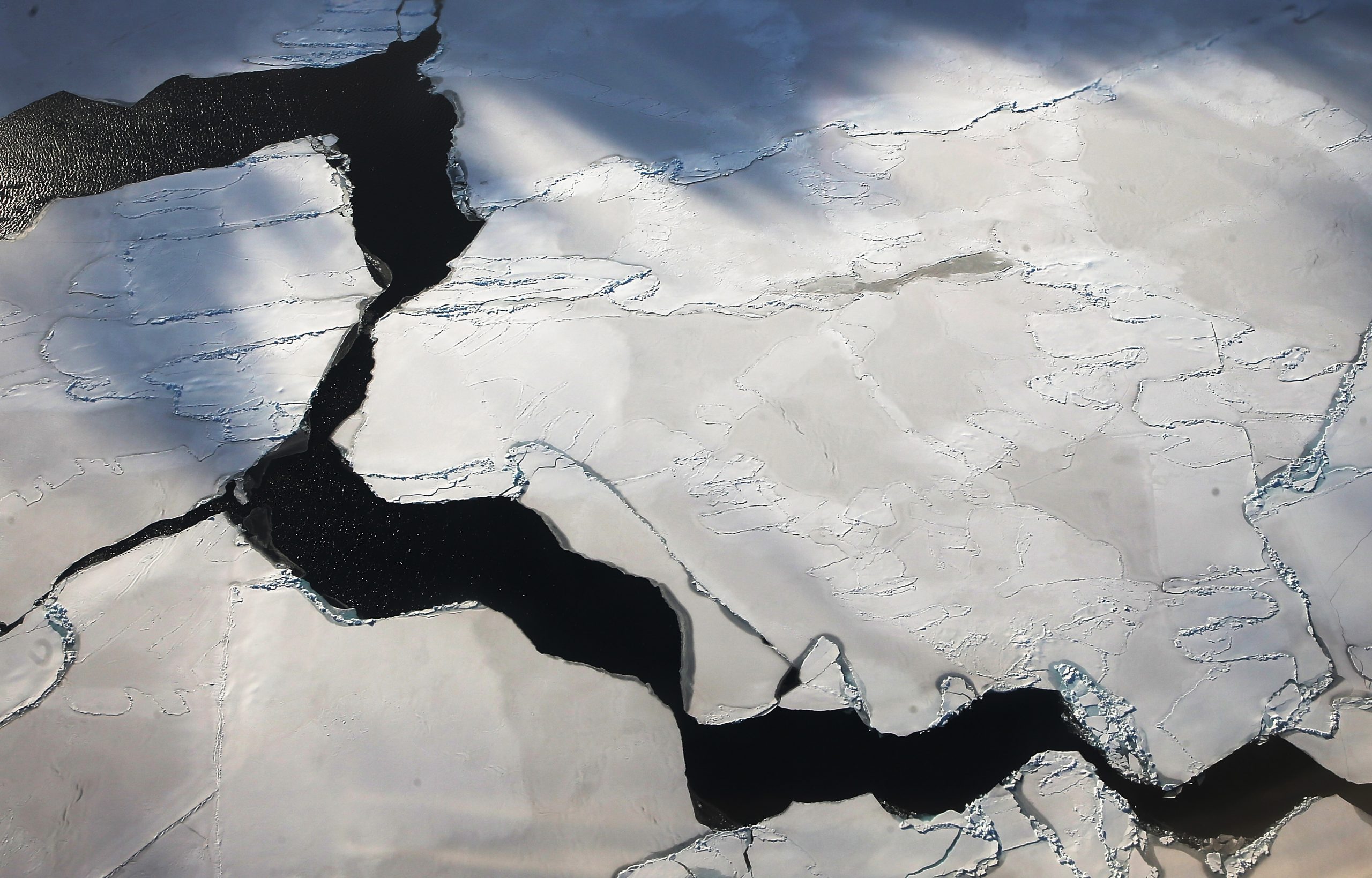

Anche l’organizzazione ecologista Friends of Earth Japan, esprimendo preoccupazione per la decisione del governo, sottolinea l’importanza di dar voce ai rappresentanti dei diversi popoli che, da est e da ovest, si affacciano sull’Oceano Pacifico. Gli attivisti, infatti, sostengono che ci siano tante domande ancora in sospeso, relative per esempio ai meccanismi di compensazione che ritengono dovrebbero essere attuati, o all’azione dei componenti dannosi delle acque reflue nell’oceano. Secondo la divisione del Pacifico del WWF, per esempio, il rilascio di acque contaminate danneggerà la vita marina e, di riflesso, il comparto ittico che dà lavoro a milioni di persone. Secondo la sezione sudcoreana di Greenpeace, poi, è addirittura ovvio che questo accadrà e quindi, procedendo nelle operazioni, il governo giapponese stia violando il principio di precauzione riconosciuto dalla comunità internazionale. Precauzione che il buonsenso fa valere in particolare quando si tratta di mari e oceani, ecosistemi delicati e indispensabili alla vita sul Pianeta. Basti pensare che il fitoplancton è responsabile di almeno il 50% dell’ossigeno mondiale, e che gli oceani sequestrano 10 gigatonnellate di anidride carbonica dall’atmosfera nel corso di un anno, oltre a una buona quantità di calore proveniente dal sole. Oggi, l’inquinamento e la crisi climatica – che nel 2022 ha reso le acque più calde che mai – minacciano gli oceani. Le specie che vivono nei mari sono così tante che non si sa nemmeno quante siano: secondo il National Institute of Health, per esempio, gli esseri umani avrebbero scoperto soltanto il 10% delle specie marine. D’altronde, sui fondali c’è un intero universo di ecosistemi, foreste di alghe comprese, che possono avere anche un ruolo importante nel contrasto alla crisi climatica stessa. In ballo ci sono poi milioni di posti di lavoro e, quindi, la sussistenza di intere comunità, che con i potenziali danni ambientali si troveranno seriamente in pericolo. È chiaro, quindi, quanto sia importante proteggere gli oceani, e che, per farlo, dobbiamo smettere di considerarli al nostro servizio, risorse da depredare e contaminare con plastica e sostanze inquinanti che non sappiamo dove altro gettare.

Non a caso la paura del governo sudcoreano nei confronti dello sversamento a Fukushima è condivisa dai sindacati dei pescatori dell’area, non solo per ragioni ambientali effettive, ma anche per l’allarme – se non il vero panico – che susciterebbe tra i consumatori. Il caso giapponese, mette in luce un altro aspetto importante: quello del non-coinvolgimento nei processi decisionali e nella condivisione delle informazioni di tutte le parti in causa e delle popolazioni che sono inevitabilmente coinvolte, ma che spesso finiscono per essere considerate delle comparse irrilevanti di fronte a potenze come il Giappone. Il punto è stato sollevato anche dalla ex presidente della Commissione nazionale delle Isole Marshall sul nucleare, Rhea Moss-Christian, che ha sottolineato che i Paesi della regione non vogliono trovarsi di nuovo a dover accettare passivamente qualcosa senza conoscerne le conseguenze; per questo i giovani attivisti della regione protestano da tempo, chiedendo ascolto direttamente al primo ministro giapponese, per ora senza risultati.

Il nucleare rappresenta oggi una fonte energetica relativamente pulita e sicura – non a caso è supportato anche da buona parte degli ambientalisti – e proprio per questo, a maggior ragione, bisogna porsi responsabilmente il problema tutt’altro che secondario dello smaltimento delle scorie. Sarebbe il caso, anche per quanto riguarda il Giappone, che le implicazioni dello sversamento fossero studiate più attentamente prima di procedere, anche in considerazione dell’indispensabile ruolo degli oceani a livello globale. Se è vero, infatti, che, come sottolinea l’AIEA, tutte le centrali nucleari del mondo usano procedimenti simili per smaltire le acque reflue contenenti basse concentrazioni di radionuclidi, proprio questo dovrebbe porre seri interrogativi sullo smaltimento delle scorie, il grande problema di questa tecnologia, cogliendo l’occasione per studiare a fondo il modo migliore per gestirlo e per evitare ulteriori danni.