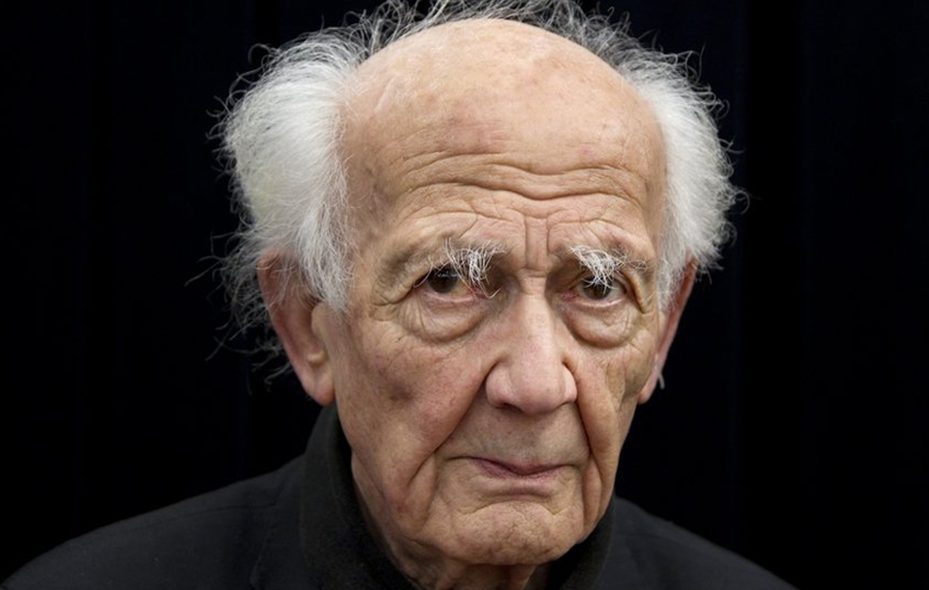

Nella maggior parte delle fotografie che lo ritraggono, Zygmunt Bauman ha gli occhi vivaci, i capelli arruffati e la pipa accesa anche nella sua vecchiaia costantemente impegnata. Dietro la nuvola di fumo che spesso lascia alle sue spalle mentre discute con passione, si fa presto a scorgere uno dei più importanti intellettuali del secolo passato e presente, che ha previsto e analizzato i più grandi problemi della modernità attraverso uno sguardo mai stanco o abbattuto, e sempre fiducioso nel genere umano, fino alla fine.

Poco prima della sua morte, il 9 gennaio del 2017, Bauman ci ha regalato una delle sue ultime perle, un piccolo saggio dal titolo Stranieri alle porte, in cui l’intellettuale indaga i motivi che spingono l’uomo a riversare odio nei confronti dell’altro, indifferente ormai alle tragedie umanitarie, carnefice e vittima di una società priva di certezze. L’indagine dell’autore è chiara fin dal titolo, che appare quasi come il manifesto di un’ideologia da distruggere: Stranieri alle porte è l’estrema sintesi della grande paura del terzo millennio, che affonda le sue radici già nei secoli passati, quella che vede proprio nello straniero la minaccia più pericolosa per la sopravvivenza della cultura occidentale. Esso rievoca l’immagine di una folla di gente senza identità in procinto di oltrepassare i nostri confini, di entrare in ogni porto – anche se chiuso – e addentrarsi nelle nostre strade, in grado di cambiare la fisionomia della nostra società. Tuttavia, nel riversare questo odio compiamo un’accurata selezione, perché la paura che lo genera è intermittente: al rogo non mandiamo indistintamente tutti gli stranieri, ma scegliamo solo i migliori, preferibilmente i più poveri, quelli dalla pelle più scura e che parlano una lingua sconosciuta. E della loro provenienza, in fin dei conti, ci importa poco purché soddisfino questi criteri.

I capi di stato occidentali e i loro elettorati sono tutti impegnati nella nobile causa di risolvere una volta per tutte la crisi migratoria, e l’unica soluzione su cui si trovano sempre più concordi è quella di aumentare la sicurezza degli Stati in cui i migranti arrivano. Ma la “securitizzazione”, come la chiama Bauman, non è altro che un “trucco da prestigiatori”, perché permette in modo efficace e veloce di spostare l’attenzione dei cittadini dai reali problemi che i vari governi non riescono a risolvere – perché incompetenti o semplicemente impotenti – e dirottarla su qualcosa di più semplice da comprendere e facile da accettare, un problema che anzi fa unire il popolo contro un nemico immaginario. Solo così i governi possono apparire intenti a lavorare davvero e ottenere talvolta anche dei successi. Basta osservare l’ossessivo ricorso al termine “sicurezza” nelle parole e nei decreti del ministro Salvini. La messa in sicurezza dello Stato, però, per essere sostenuta e giustificata, deve necessariamente fondarsi sull’associazione cognitiva per cui ogni migrante è terrorista o un futuro tale, un essere umano rimasto in uno stato evolutivo più basso, violento e portatore di malattie: una volta riunito insieme ai suoi simili, egli è in grado di mettere a rischio non solo la vita dei cittadini che lo hanno accolto, ma anche la cultura e le tradizioni degli Stati occidentali che ha programmato di invadere.

Se questa non è la fine del mondo, è comunque una visione apocalittica e millenaristica del nostro presente, altamente infondata ma rapidamente assorbita dalla psicologia collettiva. Ma, dice Bauman citando Roger Cohen sul New York Times, “grandi bugie generano grandi paure, che generano grandi desideri di grandi uomini forti”. A un occhio più attento e analitico, appare chiaro che i migranti siano diventati un unico grande capro espiatorio su cui riversare tutti i problemi sociali, ed è proprio su questo che marciano i vari Orbán, Le Pen, Trump e Salvini: mostrandosi forti coi più deboli, chiudendo i porti e innalzando muri, voltandosi dall’altra parte di fronte alla tragedie, manipolando i fatti e dando sempre la colpa agli altri. Le loro parole danno voce alle paure di chi si sente minacciato; le promesse, anche se non mantenute e spesso irrealizzabili, però attirano, e le rassicurazioni dei politici rappresentano un’alternativa concreta allo stato attuale delle cose: il risultato non è altro che una guerra al più povero, la creazione di tifoserie accanite a sostegno del politico di turno e l’inasprimento di una situazione di per sé già difficile.

Come spiega Bauman, i migranti vengono stigmatizzati, cioè condannati a essere ciò per cui la società li incolpa: brutti, sporchi e cattivi, essi appartengono a una parte di mondo che non merita aiuto né carità. Un’associazione cognitiva del genere, che si insinua nella collettività, alimentata da una politica sempre più potente grazie allo sfruttamento delle paure dei cittadini, è pericolosa perché tende a chiudersi su se stessa e ad escludere l’altro, considerandolo un essere umano di serie b, umiliandolo, denigrandolo, escludendolo portandolo costantemente a sentirsi un ospite sgradito, inferiore per cultura e intelligenza. Questa divisione virtuale porta irrimediabilmente alla creazione di due gruppi chiusi, instabili e fragili a punto da diventare prede sia di un nazionalismo anacronistico, sia di un terrorismo di rivalsa.

L’attuale stato delle cose, spiega il sociologo, ha radici nascoste e irrazionali che stritolano l’individuo fin dalla sua nascita e si manifestano in tutta la loro violenza una volta che egli diventa parte integrante della società. Questa, il filosofo russo Michail Bachtin, la chiama “paura cosmica”, ovvero quel senso di insignificante finitezza che l’essere umano prova di fronte all’universo e alla natura, sulla quale hanno fatto leva i grandi sistemi monoteisti, opprimendo la coscienza dell’individuo e offrendogli la via più sicura della prostrazione, una vita soffocata e repressa, ma vivibile. Col tempo, la paura cosmica è diventata “paura ufficiale”, cioè progettata e costruita a misura d’uomo, lontana dalle distanze siderali e dai “sovrumani silenzi” leopardiani, sulla quale si fondano e fanno leva i poteri terreni.

La crisi della società contemporanea, che Bauman definisce “liquida” perché priva di ogni punto di riferimento, porta l’essere umano a vivere in uno stato di rischio perenne e, senza nessuna tutela da parte di organismi esterni, egli si rifugia così in un puro e asettico individualismo. In un contesto in cui il concetto di cooperazione tende a scomparire, allo stesso tempo al singolo si richiedono performance sempre più alte e disumanizzanti, generando così persone frustrate dall’ansia, in continua competizione, depresse e sole. Il risultato di questa silenziosa e soffocante solitudine è cadere nel baratro “dell’autosfruttamento, dell’autoaccanimento e dell’autosfinimento”. L’umanità è fragile, disorientata e incapace di rispondere agli imperativi che la società della prestazione comanda, e in questa grande matassa intricata non le rimane che scagliare le sue insoddisfazioni su chi è ancora più povero e debole, poggiandosi sulle paure che ha sempre provato nei confronti dell’altro e del diverso.

Ebreo di nascita, vittima delle politiche razziste del Novecento, Bauman stesso ha vissuto sulla propria pelle quanto sia facile riversare sullo straniero ogni fallimento della società contemporanea, che fa presto a dimenticare quanto l’umanità si sia sviluppata e sia progredita proprio grazie alle migrazioni. Ma non per questo il sociologo perde la speranza nel genere umano, anche se sembra essersi incagliato in un periodo storico buio. Il mondo, infatti, si trova davanti a un bivio: o si collabora attraverso rapporti di interdipendenza per una sopravvivenza pacifica o si attende inermi un’estinzione collettiva. Ciò che è strano, infatti, è che, sebbene siamo quasi soffocati dalla globalizzazione, non riusciamo ancora a essere consapevoli di questa dimensione globale. Decidiamo di barricarci, di restare nei nostri recinti, aggrappandoci a ciò che ci sembra “nostro”, perché ciò che manca è una coscienza cosmopolita, la “capacità di convivere fianco a fianco, in pace, solidarietà e collaborazione reciproca, con stranieri che possono avere (o non avere) opinioni e preferenze simili alle nostre”. Pensarsi cosmopolita, non significa andare in vacanza all’estero, ma vivere tenendo sempre conto dell’altro e riconoscere ciò che Immanuel Kant definiva il “diritto all’ospitalità universale”: non la pretesa di essere ospitati, ma “il diritto […] di proporsi come membri della società per via del diritto al possesso comune della superficie della Terra”.

Secondo Bauman, le uniche soluzioni che ci permettono di uscire da queste sabbie mobili in cui ci siamo impantanati non sono altro che il dialogo e la comunicazione. Entrambi i termini presuppongono la creazione di un punto comune, una zona franca in cui abbandonare le armi dei contrasti, disintegrare la logica divisiva del “noi contro loro” ed essere pronti all’ascolto dell’altro, in un contesto di crescita reciproca e rispetto mutuale. Tutto questo significa riconoscere di vivere in una società che marcia con ritmi malati e che genera irrimediabilmente uno scontro tra infelici , in cui a trarne giovamento sono soltanto capi politici complici e sostenitori dell’odio. Questa consapevolezza è già un passo avanti per una trasformazione culturale epocale e la creazione di un umanesimo che porti al centro l’essere umano che non usa i suoi stessi limiti come armi, ma che, nell’intento di superarli, si riscopra degno di appartenere alla sua specie.