È il 1955 e un ragazzo di appena venticinque anni di nome Walter Bonatti si trova solo nel mezzo di una parete nel massiccio del Monte Bianco, versante Chamonix. Si tratta del pilastro sud-ovest del Petit Dru, una piramide rocciosa rispetto cui anche un grande alpinista come Simone Moro ha detto: “Fa veramente paura”. Sono cinque giorni che Bonatti sale da solo, bivaccando in parete, avvicinandosi sempre di più alla cima. A un certo punto si trova di fronte a una fessura difficile da mettere in sicurezza per poterla scalare: tenta alcune manovre per spostarsi lateralmente e raggiungere un passaggio che sembra migliore ma, una volta lì, scopre una lunga svasatura nella roccia che rende impossibile proseguire. Non può salire, non può tornare indietro, non può calarsi. “Rimasi inchiodato per più di un’ora,” dichiarò in seguito nella trasmissione Incontro con Walter, “Prima pensai, in un momento di debolezza, di lasciarmi morire. Ma, in fondo, avevo lottato dei giorni per vivere: non potevo certo lasciarmi morire così”. Così recupera lucidità: si guarda intorno e, sopra di lui, vede delle scaglie di roccia. Prende la corda e improvvisa un sistema di nodi che definisce simili alle bolas che si usano nella pampa argentina per catturare gli animali. Poi, inizia a lanciare le estremità verso l’alto, fino a farle incastrare tra le scaglie. Infine, con un atto estremo, si lascia andare nel vuoto sperando che i nodi tengano. È ciò che accade. Bonatti raggiungerà la cima del Dru dopo essere stato a un passo dalla fine.

Per capire cosa spinga alpinisti, viaggiatori e amanti della montagna e dell’avventura a idolatrare Walter Bonatti come un mito senza tempo è utile partire da quest’episodio. Prima di tutto perché quella salita estrema in solitaria fu la sua rivincita nei confronti delle scorrettezze subite durante l’ascensione al K2 dell’anno precedente; e in secondo luogo perché la filosofia con cui Bonatti affrontò non solo le salite alpinistiche, ma anche i viaggi e la sua intera esperienza di vita, lascia trasparire una figura unica nel suo genere, che per questo ha saputo affascinare. Lo testimonia la produzione davvero notevole che ha riguardato la sua carriera. Si parte dai giornali e dalle trasmissioni del tempo per arrivare alle fittissime pubblicazioni recenti, tra cui il docu-drama Rai Sul tetto del mondo, dedicato al suo rapporto con l’attrice Rossana Podestà nel decennale della sua morte. E poi i tanti libri da lui scritti a partire dal 1961, così come gli indimenticabili reportage per il settimanale Epoca sulle sue avventure nei luoghi più sperduti del mondo. Bonatti è diventato un’icona per intere generazioni ed è una figura che avrebbe ancora oggi molto da trasmettere ai più giovani che, come sostiene l’alpinista Alessandro Gogna, di lui sanno poco o niente.

Ma torniamo al K2. Siamo nel 1954. Bonatti quell’anno fa parte della spedizione patrocinata dal CAI, guidata da Ardito Desio, che punta a raggiungere per la prima volta nella storia la vetta della seconda montagna più alta del mondo. Il giorno che precede la celebre conquista Bonatti, appena ventiquattrenne, insieme all’alpinista pakistano (appartenente al popolo hunza) Amir Mahdi, scende a recuperare le bombole d’ossigeno per poi raggiungere i compagni Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Peccato che, una volta risaliti, si scopre che i due hanno allestito il nono campo duecentocinquanta metri più in alto del previsto. Bonatti e Mahdi si trovano allora a dover affrontare una notte all’addiaccio a più di 8000 metri di quota, a -50°, senza tende né sacchi a pelo. Scavano una buca nella neve e attendono il mattino, riuscendo miracolosamente a sopravvivere. La vicenda aprirà un vero e proprio dibattito, dato che la versione ufficiale comunicata dal capo-spedizione Desio non farà cenno a questo episodio, e soltanto decenni dopo sarà ristabilita la verità sull’accaduto. Ma il punto è che quella notte, nella “zona della morte”, Bonatti vive il primo vero incontro con il limite dell’esistenza. “Simili esperienze segnano indelebilmente l’anima di un ragazzo e ne scuotono l’aspetto spirituale, ancora acerbo”, scriverà in K2, la verità.

In effetti, molte delle sue avventure successive partono da un concetto che affonda le radici in questo episodio, ovvero l’essersi ritrovato solo – perché abbandonato dalla sua squadra – di fronte al pericolo riconoscendo, in quel momento, il valore della vita. Molte di queste avventure, infatti, le affronterà in solitaria. “La solitudine che ho cercato è un fatto estremamente positivo, una condizione che io ho scelto per vivermi più intensamente”, dichiarerà in un’intervista a Enzo Biagi. Così la sua rivincita nei confronti di chi lo aveva tradito sul K2 non rimase una semplice dimostrazione di forza, ma si trasformò in un’esperienza continua in grado di portarlo sempre più vicino al limite e consentendogli di trovare un più profondo e intimo senso della sua vita. Tra le molteplici salite si annoverano vie di altissimo livello sulle Grandes Jorasses, il Grand Capucin, il Gasherbrum IV e in Patagonia, sulle Ande meridionali, come il Cerro Mariano Moreno (all’epoca della salita ancora inesplorato), ma sono quelle affrontate in solitaria a comunicare forse con più forza la filosofia alpinistica di Bonatti.

A questo proposito, è emblematica la conclusione della sua carriera di alpinista estremo, avvenuta ad appena trentacinque anni, nel 1965, con un’impresa che gli valse la Medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica. Dopo un tentativo di attacco a metà febbraio alla parete Nord del Cervino – in cordata con Gigi Panei e Alberto Tassotti – fallito a causa del maltempo e con una rocambolesca ritirata, Bonatti ritentò la scalata in solitaria la settimana dopo. La sua impresa fu straordinaria: in cinque giorni aprì infatti una nuova via tutto solo, in inverno, su una parete mitica, e sommò così in un unica scalata tre exploit diversi: la prima ascesa in solitaria della parete, la prima salita invernale e l’apertura di una nuova via, che da allora vanta ben poche ripetizioni (tra cui si annovera, di recente, quella del 31 marzo di quest’anno che ha visto protagonisti gli italiani Matteo Della Bordella, François Cazzanelli e Francesco Ratti). Da quel momento in poi Bonatti spostò il piano dell’avventura dalle vette alle terre più selvagge del pianeta e nel 1965 iniziò una lunga collaborazione con il settimanale Epoca, che lo portò a raccontare nei suoi reportage le proprie spedizioni nel mondo.

Bonatti si trova a seguire le tracce dei racconti di Jack London in Alaska e quelle di Herman Melville a Nuku-Hiva, nelle isole Marchesi, dove lo stesso scrittore era finito dopo essersi ammutinato da una baleniera. Nel 1968 vola in Indonesia, a Sebanga, e si inoltra nella giungla alla ricerca della tigre di Sumatra, un animale difficilissimo da fotografare, che lo costringe a immergersi nella natura selvaggia per quaranta giorni studiando a fondo il suo comportamento, cosa che lo porterà a sviluppare l’idea di una connessione mistica con l’ambiente e con l’animale. Quattro anni più tardi è la volta del Nyiragongo, un vulcano attivo situato in Congo, nel cuore dell’Africa, che nel 1977 devasterà la cittadina di Goma mietendo duemila vittime. Bonatti lo raggiunge e si cala al suo interno, attraversando precari basamenti di lava solidificata dove il calore rischia di fondergli la suola delle scarpe. “Sono venuto fin qui per liberare la mia fantasia, per vedere crearsi e plasmarsi il pianeta come miliardi di anni fa”, scriverà nel suo reportage. La sua “discesa all’inferno” – come la definisce in Un mondo perduto – ricorda il viaggio dantesco nell’Oltretomba, come se quell’esplorazione lo riportasse allo stesso modo davanti al “folle volo” di Ulisse spinto da un’insaziabile sete di conoscenza.

Quella di Bonatti, in effetti, non è mai stata un’avventura fine a se stessa. “L’avventura era un mezzo per conoscermi, per sapere chi ero e cosa volevo, la trasposizione del verticale in un mondo orizzontale, per vivermi”, ha affermato a Che tempo che fa nel 2009. La sua ricerca del limite non aveva nulla a che vedere con l’ostentazione dell’estremo a cui sempre più spesso assistiamo oggi, spinta da sponsor che individuano in essa un’occasione di marketing accattivante, era invece qualcosa di profondo e autentico, che lo ha portato a connettersi sempre di più con la natura intorno a lui, anche come conseguenza di quel trauma del K2 che lo ha segnato per sempre, rendendolo più diffidente verso la società. “La natura, per quanto dura, selvaggia e pericolosa, è sempre sincera. L’uomo è spesso subdolo”, riporta come sua citazione il grande alpinista Reinhold Messner in Walter Bonatti. Il fratello che non sapevo di avere.

L’avventura è una condizione che si sviluppa in primis interiormente. “Scoprire l’uomo scavando dentro se stessi è indubbiamente la più stimolante delle avventure”, scrive Bonatti nella prefazione di Un mondo perduto, definendo così il suo concetto di esplorazione introspettiva. “Tra l’uomo e il creato esiste un dialogo che è vecchio come il mondo”, ribadisce. “Troncarlo andrebbe a discapito della stessa peculiarità dell’uomo, quella particolarità che gli consente di affermare la propria individualità, la piena vitalità dell’essere”. Walter Bonatti incarna il desiderio di andare alla ricerca del valore più autentico dell’esistenza attraverso l’avventura. È ciò che frequentemente sembra svanire in alcune forme di alpinismo moderno, in cui sono le possibilità economiche di un cliente a sopperire al limite della sua preparazione. Pensiamo alle spedizioni commerciali che, attraverso il pagamento di somme che possono raggiungere diverse decine di migliaia di dollari, consentono di essere letteralmente trascinati in vetta alle più alte montagne del pianeta. Al di là dei problemi di scarsa sostenibilità ambientale e di sicurezza per chi affronta queste spedizioni, emerge un forte limite dell’approccio all’impresa. L’alpinismo, in questi casi, si svuota di qualsiasi componente d’avventura e, soprattutto, del desiderio di scoperta interiore che caratterizzava invece le sfide dell’alpinismo tradizionale e in particolare di Bonatti. Quelli dell’alpinista bergamasco, infatti, sono stati dei viaggi introspettivi che partivano dalla consapevolezza profonda dei propri limiti, che lui – essendo arrivato a conoscerli a fondo – aveva la smania di affrontare e il desiderio di superare. È questa l’unica strada per rendere l’alpinismo e l’avventura qualcosa in grado di stimolare davvero un cambiamento interiore, attraverso l’incontro ponderato con il rischio.

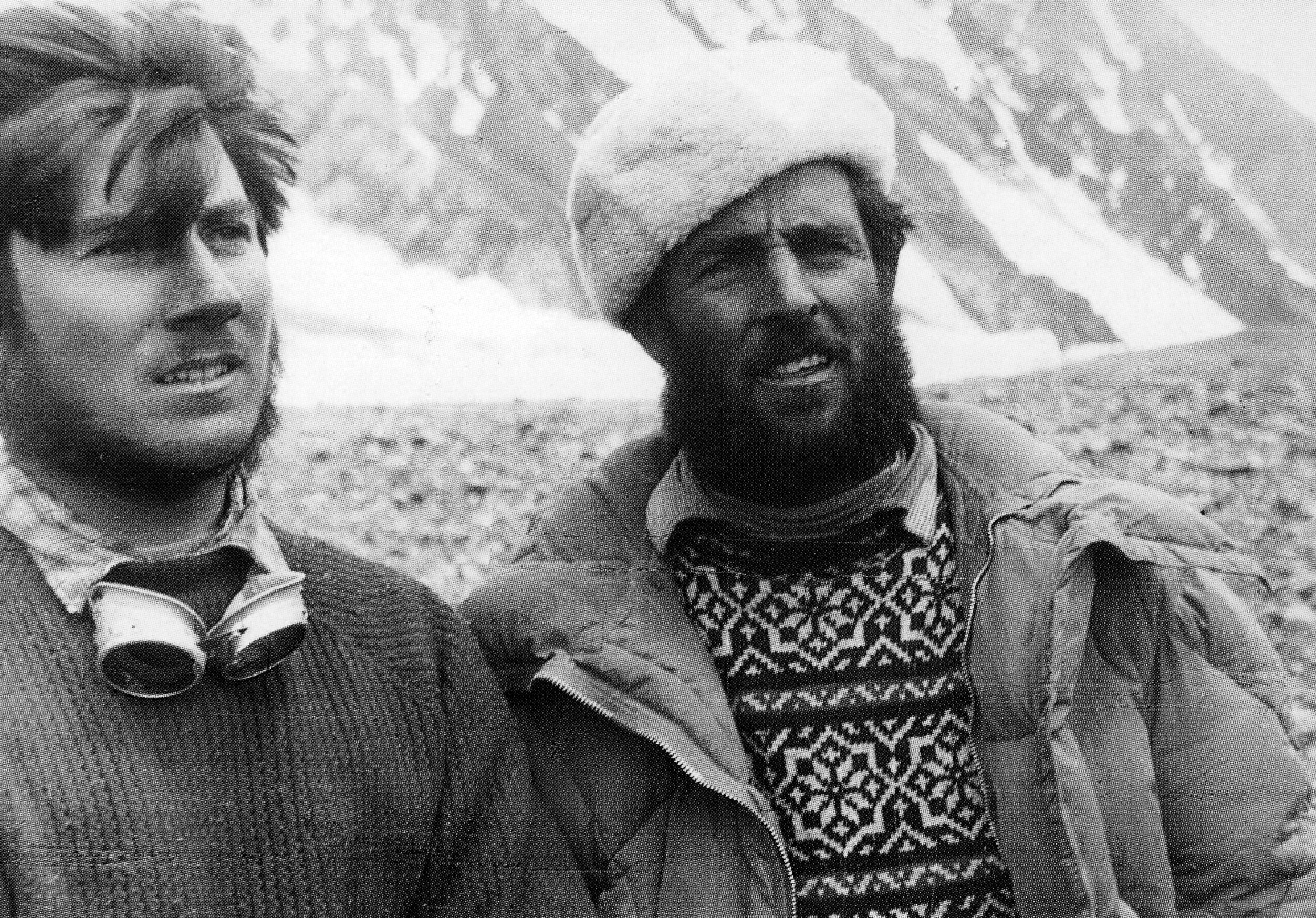

In copertina Walter Bonatti – © Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”