Tra le tante cose mutate nella sfera politica del nostro Paese dal secolo scorso a oggi sicuramente c’è il rapporto tra cultura e politica, o meglio, tra partiti e intellettuali. La cultura letteraria, cinematografica, artistica italiana – ma anche del resto d’Europa – ha cambiato forma, in certi casi quasi estinguendosi per lasciare spazio a nuove realtà. È facile scadere nella retorica del “non ci sono più le cose di una volta”, sia che si parli di una merendina fuori produzione che di uno scrittore morto e sepolto, ma bisogna prendere atto del fatto che certe cose semplicemente non hanno più lo spazio per esistere. Motivo per cui vale la pena conoscere la storia. Non tanto per rimpiangere l’illusione di tempi migliori, ma per accettare che il progresso non è necessariamente lineare e che in certi ambiti può anche tramutarsi in una certa forma di regresso. Che a metà del Ventesimo secolo, un intellettuale e scrittore come Elio Vittorini potesse addentrarsi in un dibattito tanto acceso quanto complesso con il leader del Partito comunista italiano Palmiro Togliatti non significa che “si stava meglio quando si stava peggio” ma che, banalmente, da questo punto di vista l’evoluzione della politica, non solo quella italiana, ha preso una direzione diversa. Non perché non mi possa immaginare Luigi Di Maio o Matteo Salvini discorrere con disinvoltura e consapevolezza di letteratura, ma piuttosto perché mi pare evidente che manchino proprio i termini di questa potenziale dialettica. È cambiato il senso della figura dell’intellettuale, per non dire che si è quasi dissolta, così come è cambiato, forse ancora più radicalmente, il senso del leader politico.

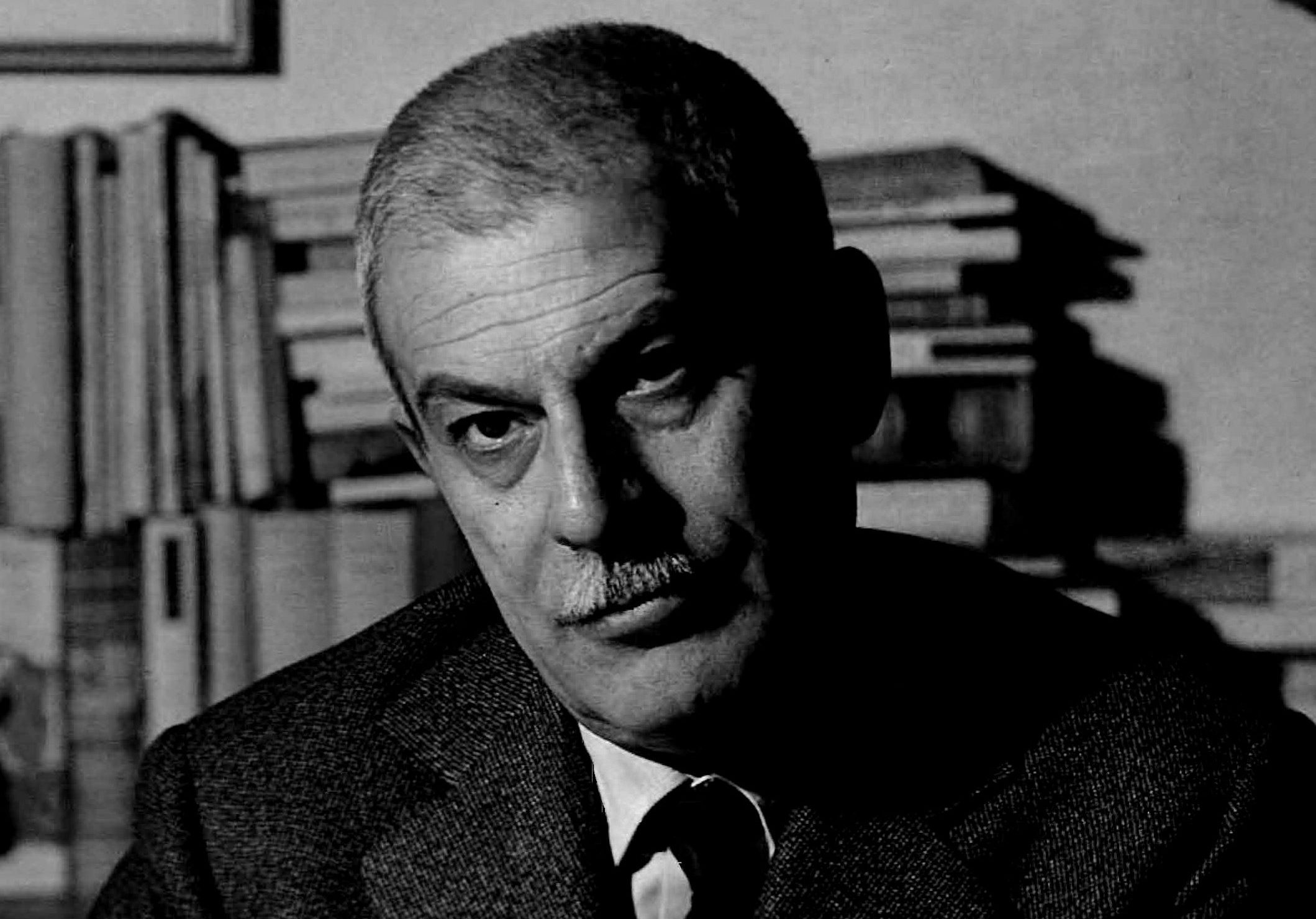

Per capire di cosa si parla quando si fa riferimento alla diatriba tra Togliatti e Vittorini, quella che magari si studia di fretta dal manuale di letteratura mentre si ripassa per la maturità senza farci troppo caso, bisogna prima di tutto avere chiaro chi fossero i due protagonisti. Di Palmiro Togliatti si potrebbero scrivere quintali di volumi – cosa in effetti successa – e comunque non sarebbero sufficienti per avere un quadro completo del personaggio. Al di là della carriera politica di uno dei fondatori del Partito comunista italiano, uno degli aspetti più interessanti della sua biografia è l’immersione nel dibattito non solamente nazionale ma anche internazionale, attraverso il suo forte legame con gli altri partiti comunisti, specialmente quello sovietico. E questa apertura verso una concezione ampia e affatto provinciale dell’universo politico, che tiene in conto non solo del proprio orticello ma dell’intero apparato storico in cui si è immersi – specialmente in anni come quelli dei conflitti mondiali – è forse anche la caratteristica più determinante per la formazione di Vittorini. Sia Vittorini che Togliatti, in sostanza, avevano un metro di valutazione della realtà che in tempi non sospetti, ben prima della globalizzazione e della venuta di internet, si espandeva ben oltre i confini comodi della propria realtà. Togliatti, poi, è uno di quei politici che durante la loro carriera, in particolare quella giovanile, hanno contribuito in prima persona al dibattito culturale italiano: con Antonio Gramsci fondò infatti nel 1919 la rivista L’Ordine Nuovo, all’interno della quale teneva una rubrica, “La battaglia delle idee”. Partendo dal presupposto per cui Palmiro Togliatti non era semplicemente un uomo che di mestiere lavorava in politica ma un vero e proprio pensatore, critico, intellettuale – oltre che personaggio storico di incredibile rilevanza per il nostro Paese – viene più semplice immaginare che lo scambio che possa avere avuto con Vittorini non abbia proprio la sostanza di un battibecco su Twitter.

Elio Vittorini, così come Palmiro Togliatti, fu un uomo del Novecento, per non dire forse la quintessenza di questo secolo che qualcuno ha definito breve: scrittore, intellettuale, traduttore, giornalista, militante sia fascista che antifascista. Un miscuglio di tutto ciò che si poteva fare nella prima metà del Ventesimo secolo se si voleva essere parte del dibattito culturale occidentale: sposò Rosa Quasimodo, sorella di Salvatore; fu redattore de L’Unità, fondatore de Il Menabò e de Il Politecnico; fu il traduttore dei grandi romanzieri americani, tra i quali Foster e Poe, nonché il responsabile della diffusione di Hemingway in Italia, ma, soprattutto, l’autore di alcuni dei romanzi più belli della nostra letteratura. Non bisognerebbe fare mai classifiche quando si parla di capolavori perché si rischia di ridurne il valore, ma tra le opere di Elio Vittorini, impossibili da ignorare, ci sono in particolare Conversazione in Sicilia e Il garofano rosso – forse per la loro matrice autobiografica – entrambi usciti negli anni Trenta nel pieno della dittatura fascista, entrambi esempio di come si possa trasformare la censura in un espediente poetico. Insieme a Cesare Pavese, Vittorini è un maestro del nuovo realismo e del Neorealismo postbellico: la matrice dei suoi romanzi più che di natura verista, come da tradizione letteraria siciliana, è lirica, simbolica, surrealista. Le sue opere stanno a cavallo tra il mito e la storia, come nel caso di Conversazione in Sicilia, in cui la costruzione circolare, basata sulla ripetizione, dà spazio a una forma mitico-simbolica del nostos omerico, dove il protagonista è l’autore stesso che ritorna nella sua terra d’origine con un viaggio pieno di figure retoriche, atmosfere rarefatte e a tratti anche oniriche – tutti metodi per ingannare la censura fascista e per poter dire comunque quello che pensava. È il tema degli “astratti furori” a far da perno alla narrazione di questo romanzo di Vittorini: il protagonista, impotente e disilluso come l’autore rispetto alla piega del fascismo, che trova sua madre piangente dopo la perdita di un figlio nella guerra civile spagnola e che a differenza della madre dei Gracchi, Cornelia, non può dire di averlo perso per una causa giusta. Ne Il garofano rosso, romanzo di formazione autobiografico, Vittorini racconta invece la storia di Alessio, adolescente liceale nella Siracusa degli anni Venti, in pieno periodo fascista, tra avventure sessuali, fino all’innamoramento per la prostituta Zobeida, l’amicizia con Tarquinio e gli approcci pieni di passione alla politica.

Per capire come Togliatti e Vittorini siano entrati in contatto basta tenere in mente quindi che le figure dell’intellettuale e del politico, negli anni in cui questi due personaggi hanno vissuto, non erano affatto distanti, anzi, si intrecciavano – e di conseguenza si scontravano – su più piani. Proprio dalla distinzione e della sovrapposizione tra le due figure scaturisce tra il 1945 e il 1947, anni di attività della rivista Il Politecnico, la polemica: quanto deve legarsi alla politica un intellettuale, e quanto un politico ha diritto di intervenire sul lavoro di un intellettuale? Inizialmente, Vittorini associò la sua rivista al Pci, includendolo come unico partito portavoce di istanze artistiche non più consolatorie, ma che liberassero il genere umano dalle sofferenze, dallo sfruttamento, dalla schiavitù. Questa idea di letterato/ideologo che si contrapponeva a quella di letterato/letterato prendeva spunto da una lettera di Sartre che Vittorini aveva pubblicato sulla sua rivista e che in un certo senso divenne il casus belli della rottura con il Pci di Togliatti: la linea avanguardista, che includeva anche correnti nuove dall’esistenzialismo alla psicanalisi, cozzava con la linea storicista del Pci, che accusava queste tendenze di “misticismo della cultura”, definendola troppo astratta e decadente. Anche la pubblicazione di Per chi suona la campana sul Politecnico infastidisce molto Togliatti, per via della figura di Hemingway, americano anti-comunista che male si accoppia con la linea del partito. Ecco l’eterno ritorno di quel famoso problema interno alla sinistra: mettere d’accordo chi la pensa allo stesso modo è molto più difficile che trovare un accordo con chi invece appartiene a un altro schieramento.

Questa interessante querelle tra i due personaggi si articolò dunque attraverso uno scambio di lettere. Togliatti sosteneva che il controllo del suo partito sulle politiche culturali non fosse affatto eccessivo né soffocante, ma che anzi questo fosse vittima di una “ridicolissima campagna dissacrante”, rivendicando il proprio diritto a esprimere giudizi e pareri sulla produzione artistica dei suoi esponenti. Vittorini, in una lettera del 1946 uscita tra i numeri 33 e 34 de Il Politecnico, sosteneva che la politica si occupa di processi quantitativi, e che è legata alla cronaca, mentre la cultura si occupa di processi qualitativi e dunque è legata alla storia; anche rispetto a questa distinzione, Togliatti si trovava in assoluto disaccordo. Inoltre, per Vittorini la cultura – nonostante la stretta e innegabile vicinanza – doveva necessariamente essere slegata dalla politica in quanto “verità che si sviluppa e muta”, che politicizzata perde la sua libertà e dunque il suo intrinseco senso rivoluzionario. Da qui ebbe origine la famosa frase a proposito di questo necessario distacco tra le due cose, ovvero quella dell’accezione negativa di scrittore in quanto mero “pifferaio della rivoluzione”. Vittorini, insomma, reclamava un’autonomia produttiva e di pensiero che il Partito comunista italiano tendeva a concedere poco – cosa che Togliatti negava – rivendicando la natura rivoluzionaria della cultura indipendente dai suoi presupposti esplicitamente politici: Balzac non stava facendo apertamente politica con i suoi romanzi nell’Ottocento, ma riuscì, senza per forza politicizzare la propria scrittura, ad arrivare comunque a questo traguardo. Per questo Mario Alicata, esponente del Pci, sbagliava a giudicare uno scrittore come Hemingway solo su basi politiche.

Vista così la questione sembrò risolversi semplicemente con il conseguente allontanamento di Vittorini dal Pci e con l’avanzare degli anni che ha reso sempre più larga la distanza tra intellettuali e partiti, fino ai giorni d’oggi in cui il ruolo di quest’ultimi è quasi del tutto sfumato in una totale personalizzazione individuale della politica. Ma la polemica tra Vittorini e Togliatti anticipò un altro aspetto dell’evoluzione dell’arte e della cultura attraverso il Ventesimo secolo, il ruolo del mercato: se prima era la politica a costituire il potenziale intralcio alla libertà espressiva dell’industria culturale, oggi è proprio questa a pilotare attraverso le sue esigenze economiche tutto ciò che viene prodotto. Non è poi così diversa, a pensarci bene, la disciplina imposta da un partito dalla disciplina imposta da uno sponsor, visto che entrambe oltrepassano lo spazio vitale dell’opera d’arte mischiando le carte tra ciò che significa guadagno e quella che è la libertà di ricerca di un intellettuale. Si potrebbe quasi dire che questa forma di controllo è per certi versi anche più insidiosa, perché non lascia possibilità di dibattito e di confronto come invece fu nel caso di Vittorini e Togliatti: non è proprio facile da immaginare uno scrittore che si impone contro una qualsiasi casa editrice rispetto ai limiti che gli vengono imposti, specialmente se si tratta di un’azienda da miliardi di euro. Di tutta questa vicenda allora bisognerebbe tenere in mente non tanto le cose che sono cambiate, alle quali ci si può rapportare con nostalgia e rimpianto o con distacco razionale, ma alle cose che sono rimaste uguali nella sostanza più che nella forma. Se Vittorini settant’anni fa si sentiva stretto nei limiti di un partito, come si sente oggi un artista che deve soccombere sempre e comunque ai voleri di chi ci mette i soldi?