Ricordo bene quando ho imparato ad andare in bici, quando mi sono tuffata in mare senza braccioli restando a galla, quando ho letto il mio primo libro tutto da sola. Ricordo molto bene anche quando a sedici anni, nel gennaio del 2009, a poco meno del suo arrivo in italiano, durante le vacanze di Natale i miei amici cominciarono a parlare di una cosa chiamata Facebook chiedendomi “Ma come, non hai fatto il test per vedere che sigaretta sei?”. A differenza della Generazione Z (i cosiddetti nativi digitali) e di chi verrà dopo, millennial, Generazione X e baby boomer hanno vissuto in prima persona l’arrivo di Internet e gli effetti della sua gigantesca rivoluzione. Quando undici anni fa mi chiesero come mai non avessi ancora un account Facebook, nonostante non sapessi cosa fosse, avevo comunque un’infarinatura sul concetto di social: i blog di MSN Messenger, Netlog, Badoo, MySpace, i forum. Esisteva già allora questo mondo parallelo, un villaggio globale in cui ritrovarsi tra propri “simili” per interessi e intenti, dove scambiare opinioni, consigli, scaricare musica, film. Era per certi versi una preistoria del web che conosciamo adesso, conteneva in nuce i principi dei social che oggi vengono utilizzati dal Presidente del Consiglio per le dirette nazionali e, in tutta onestà, se me l’avessero chiesto in quel momento, mai mi sarei aspettata che sarebbe diventato anche il mio luogo di lavoro. Sono passati appena dieci anni, nulla in confronto alla vastità delle epoche che scandiscono la storia dell’uomo, eppure sembra sia passato un secolo; non solo sembra un tempo infinito, ma sembra anche un processo inarrestabile, insidioso, costante, totalizzante e che spesso, specialmente nell’ultimo anno con l’aggiunta di un evento su scala globale come la pandemia, può fare paura. Una sensazione messa sotto la lente d’ingrandimento in modo inedito, e inquietante, dal documentario Netflix di Jeff Orlowski The Social Dilemma.

Nel film del 2010 di David Fincher The Social Network, un’opera che ormai possiamo considerare più che datata visto quante cose si sono aggiunte alla questione social media, ci viene raccontato il momento preciso in cui Mark Zuckerberg, dopo una delusione d’amore, viene colpito da un’epifania vendicativa, e crea un sito in cui si possano votare le ragazze più belle di Harvard. Se io mi stupisco di come sono passata da pomeriggi spesi ad arrovellarmi sul mio prossimo status di MSN Messenger all’essere una persona che svolge il suo lavoro quasi al 100% attraverso la creazione di contenuti che passano dai social network, non riesco a immaginare la sorpresa di Zuckerberg nel rendersi conto di aver trasformato una bravata goliardica – anche un po’ da incel, se vogliamo dirla tutta – non solo in un mezzo di comunicazione potentissimo, universale e capillare ma anche nello strumento di propaganda politica per eccellenza del 2020.

Questo effetto palla di neve che comincia con uno studente brillante iscritto all’università più prestigiosa del Paese più all’avanguardia dell’Occidente è il punto centrale del documentario di Orlowski, che cerca di ricostruire le tappe del “Come siamo arrivati fin qui?” intervistando non utenti medi, né persone abbastanza alfabetizzate sul tema come possiamo essere io e i miei colleghi, ma una serie di “pentiti” di Internet. Mette così da parte l’esperienza personale per passare il microfono a chi ha partecipato in modo attivo alla nascita di questo settimo continente noto anche come Internet.

Le interviste a ex impiegati di Google, Facebook, Instagram, Reddit, Pinterest e ad altri studiosi e accademici che hanno dedicato indagini e approfondimenti alla questione social media sono dunque il filo conduttore di The Social Dilemma, il cui intento è quello di fornire un punto di vista inedito su qualcosa che abbiamo perennemente tra le mani e tramite cui svolgiamo non solo molte delle nostre azioni, ma attraverso cui ci apriamo a riflessioni personali, comunichiamo il nostro stato sentimentale, diffondiamo immagini dei nostri figli e, soprattutto, ci informiamo. E il parere di chi ha deciso di non lavorare più a livelli molto alti e molto ben pagati nel settore attualmente più all’avanguardia dell’Occidente è di base quasi sempre lo stesso, ossia che quella palla di neve di cui sopra ha in effetti preso una direzione e assunto una dimensione che quasi nessuno si aspettava, comportando una serie di conseguenze che influenzano il presente in modo tutt’altro che moderato.

Fin quando una percezione soggettiva rimane solo una sensazione, ci si può tutto sommato consolare col fatto che probabilmente certe preoccupazioni e certi dubbi siano soltanto supposizioni o deduzioni sommarie; quando però a confermare il sospetto è qualcuno come Tristan Harris, ex design ethicist di Google e collega universitario a Stanford di Kevin Systrom, uno dei fondatori di Instagram – giusto per capire quanto si entri nel vivo della cosa – allora domandarsi se il progresso digitale sia sempre e comunque positivo e non necessiti di una serie di importanti correzioni per proteggere gli utenti e la democrazia è inevitabile.

Ma il punto non è fare un manifesto anti-Zuckerberg, correre sotto il quartier generale di Google con forconi e torce o bombardare la Silicon Valley per liberarci da questo mostro che si è impossessato delle nostre vite e che determina le nostre scelte e le nostre emozioni; la questione semmai è fare un percorso a ritroso e interrogarci su questo dilemma, appunto, che riguarda tutti noi abitanti del terzo millennio e capire come scioglierlo. Perché volenti o nolenti ci siamo dentro fino al collo e le nostre vite, grazie alla tecnologia, sono per certi aspetti innegabilmente migliorate, basti pensare ad esempio alla recentissima questione dello smart working e della possibilità per i lavoratori di riappropriarsi di tempo e spazio altrimenti sprecato in code infinite sulla tangenziale o stipati sui mezzi pubblici.

Ci sono quindi molti strati e molte variabili su cui si articola l’impatto enorme che i social hanno avuto nel mondo, primo fra tutti sicuramente quello emotivo: se da un lato l’intento era quello di creare connessioni, collegare le persone – “Bring the world closer together” è non a caso il motto di Facebook – e facilitare i legami e gli scambi, cosa che tutto sommato avviene, non si era prevista la parte più nociva di questa perenne connessione. Lo scrolling, il provare piacere nel vedere una nuova notifica, il paragone con gli altri, l’idea artefatta e comunque filtrata di vita che si dà tramite una foto o la comunicazione di un successo personale fino ovviamente all’odio verbale manifestato da chiunque con estrema disinvoltura, fino al bullismo sono tutte facce della stessa medaglia che oggi sono diventate una realtà sotto gli occhi di tutti.

Ormai è dimostrato che le dinamiche innescate dai social hanno lo stesso effetto delle droghe. Piacere, dipendenza, assuefazione sono conseguenze tangibili, un problema di cui tutti ci rendiamo conto ma che nessuno sembra voler risolvere – essendo questo il senso stesso della monetizzazione – men che meno i vertici di Google quando Tristan Harris ha fatto notare loro l’enormità di questo problema. D’altronde, come dice l’inventore del like button intervistato nel documentario: “Noi volevamo solo spargere amore”.

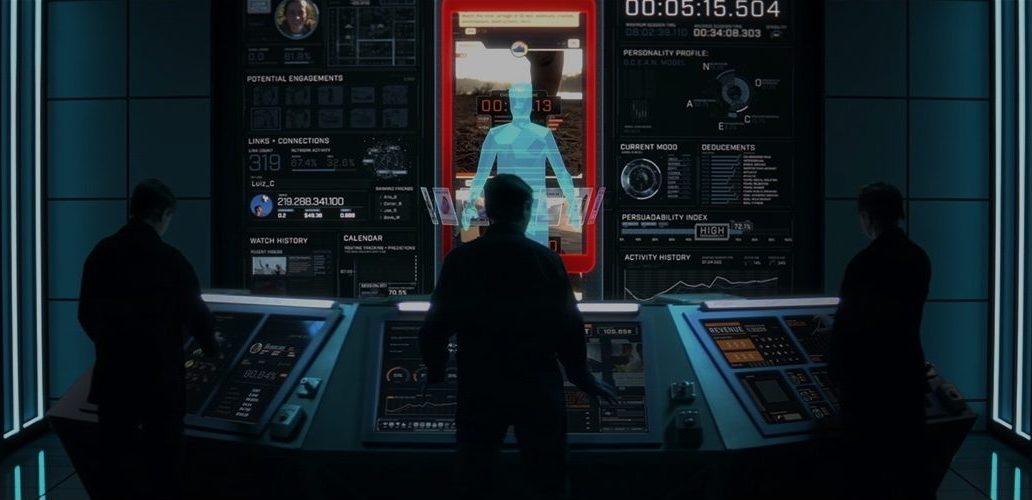

La questione dipendenza, che non è certo una cosa da poco, però, si collega direttamente con un altro aspetto oscuro dei social, ossia la spontanea a accurata profilazione che ciascuno di noi fornisce sulle piattaforme, la famosa questione dei big data, del modo in cui vengono utilizzati, come vengono venduti e del fatto che ci rendono bersagli diretti e ben studiati del marketing. Si tratta di un tema molto complicato e ridurlo a un semplice “Instagram vuole farti comprare un paio di scarpe che non ti servono” è probabilmente riduttivo, eppure nella celebre frase “If you’re not paying, you’re the product”, c’è più che un fondo di verità. Il principio per cui ciascun utente è potenzialmente un consumatore è centrale nella questione social media, in particolare se oltre al consumo, cosa che già di per sé porta diverse criticità, aggiungiamo anche un altro aspetto, quello di diventare target di propaganda politica. Le fake news sono infatti a tutti gli effetti il male del nostro secolo, e la conseguenza reale e strutturale di un universo parallelo in cui ciascuno ha la sua versione del mondo, la propria filter bubble, dentro cui può succedere qualsiasi cosa, dalla terra piatta alla negazione del Covid, è uno dei danno più gravi e pericolosi che hanno fatto i social media al nostro presente. Alla conoscenza e alla ricerca della verità si sono sostituite opinioni, dubbi, sospetti, scetticismo, e non c’è bisogno di spingersi fino agli Stati Uniti di Trump per averne una prova concreta, basta farsi un giro sul profilo Facebook di Matteo Salvini per vedere l’uso strumentale e mirato che lui – o meglio, chi per lui – fa di queste piattaforme.

La forte polarizzazione di questo cambiamento nella comunicazione politica in cui vince chi ne sa di più, ma chi ci mostra ciò che vogliamo vedere, ciò che stimola la nostra attenzione, in una perenne spettacolarizzazione di qualsiasi tema come fosse sempre un film o un videogioco attraverso le nostre emozioni è la quintessenza del presente. Se da un lato il mondo si muove con un’attenzione che a tratti può sembrare esagerata verso la moderazione del linguaggio, ciò che si può e non si può dire risultando anche a volte pedanti, dall’altro si utilizzano fake news e video “sconcertanti” come benzina versata sul fuoco di una fondamentale analfabetizzazione digitale e grammaticale in grado di fomentare elettori verso una versione della realtà confezionata a misura per il proprio tornaconto.

Le recenti vicende del Coronavirus e di come sono state gestite le comunicazioni ufficiali da parte di politici, medici ed esperti sono state una prova concreta della pericolosità disarmante di questa forma di comunicazione che esisteva anche prima, ma non aveva tutto questo spazio su cui espandersi e rafforzarsi. Eppure sembra esserci una soluzione, seppur non immediata né semplice, sostenuta all’unisono da tutti gli esperti coinvolti per The Social Dilemma, ossia quella di regolamentare, di chiedere tutela per i cittadini – o per gli utenti, in questo caso – e che la precedenza negli interessi torni a noi esseri umani prima che al profitto. In sostanza, un’istituzione che stia al di sopra dell’interesse economico di aziende private da miliardi di dollari di fatturato e che ponga dei limiti alla pura speculazione.

Sembra strano sentirlo dire agli americani, cittadini del Paese per eccellenza del liberismo, dell’interesse individuale prima di quello collettivo e della giustizia fai da te con armi e proprietà privata, ma se come dice uno degli intervistati “Non possiamo fare rientrare il genio nella lampada”, possiamo chiedere che Internet non sia il far west della propaganda populista, delle dipendenze psicologiche e del bombardamento consumistico. Il progresso non vuol dire andare avanti a occhi chiusi aspettandosi che le cose si regolino da sole, ma non ha senso nemmeno opporsi al suo corso per tornare ad un mondo di finto idillio fatto di quiz “Che sigaretta sei?” e forum di fumetti. Il dilemma esiste, la sua soluzione, seppur complicata, pure.