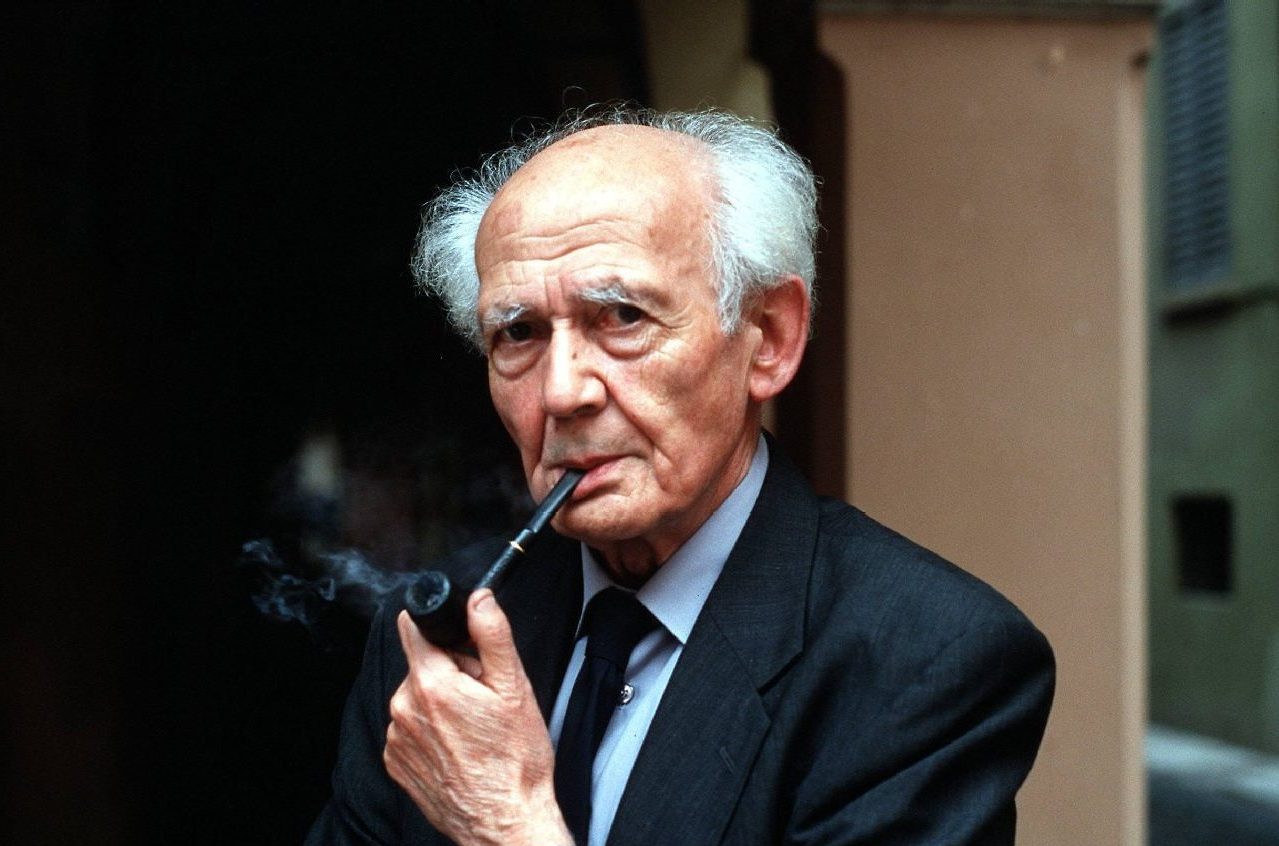

Gli inni nazionali dicono molto delle nazioni che li adottano. Nel 1983, Milan Kundera scriveva che i Paesi dell’Europa centrale non avevano mai superato la paura di essere di nuovo invasi o di scomparire. Questo timore si ritrovava anche nei testi dei loro inni. Quello della Repubblica Ceca di Kundera inizia con una domanda (“Dov’è la mia patria?”), mentre quello polacco proclama: “La Polonia non morirà finché noi saremo in vita”. Il filosofo di origini polacche Zygmunt Bauman fu tra i primi a chiedersi se non fosse auspicabile la scomparsa degli Stati-nazione come erano stati pensati fino ad allora. Se, come lascia intendere l’inno polacco, l’orgoglio per la propria patria sopravvive anche alla distanza, non ha senso pensare a un Paese come a un territorio da difendere. La paura che qualcuno possa entrare e cancellare l’identità di un popolo è totalmente ingiustificata se lo spirito identitario di una nazione sopravvive – sempre e dovunque – almeno finché sono vivi i suoi abitanti.

Il vecchio modello di Stato sovrano non può più funzionare, sostiene Bauman. Era stato teorizzato da filosofi come Hobbes in un periodo storico diverso, quando si viveva in una società chiusa: lo Stato era visto come uno strumento utile per sfuggire alla logica dell’homo homini lupus. In un periodo storico in cui si era perennemente in guerra gli uni contro gli altri, aveva senso fare appello all’unità e costruire organi nazionali indipendenti. Oggi però lo Stato-nazione è solo “un Leviatano dai confini porosi e facilmente permeabili e non può essere che una contraddizione in termini”. Nel 2012, Bauman scriveva che “nessuna delle agenzie politiche esistenti/tramandate, nate al servizio di una società integrata a livello di Stato-nazione, è adeguata al suo ruolo, e che nessuna è abbastanza intraprendente da poter affrontare i vasti e seri compiti di oggi”. Il paradosso è che proviamo a gestire problemi di portata globale continuando a ragionare in una prospettiva strettamente locale.

Viviamo ancora in quella che Bauman chiama “era post-vestfalica”. Ci intestardiamo a voler leggere i cambiamenti attuali partendo da un principio introdotto ormai nel 1648 dalla pace siglata nella regione tedesca: cuius regio, eius natio, se ci nasci la regione è tua e devi difenderla con una smania ai limiti della possessività. Questa vecchia formula è sopravvissuta nei secoli, anche se è stata racchiusa di recente in un neologismo decisamente più attuale: sovranismo. Questa parola ha origine straniera: le sovranisme nasce solo nel 1967, quando lo coniano gli indipendentisti del Quebec, e da allora viene esportato in tutto il mondo. L’idea di base rimane però quella del cuius regio: la rivendicazione di una sovranità nazionale assoluta è una priorità per chi è nato in un determinato luogo – che lo slogan sia prima gli italiani o America First fa poca differenza.

Gramsci diceva che nei periodi di crisi il vecchio muore ma il nuovo non può rinascere. In questo interregno possono però verificarsi i fenomeni morbosi più svariati: il ripescaggio dell’idea di un sovranismo esasperato rientra probabilmente tra questi fenomeni. Bauman ha spesso citato il sociologo tedesco Ulrich Beck per spiegare che certe idee hanno fatto il loro tempo: ci si trova in una “condizione cosmopolita di interdipendenza e scambio a livello planetario” e nessuno può esimersi dal dialogo con chi sta dall’altra parte. Lo scambio, sia esso di merci o di persone, è continuo e inevitabile e per gestirlo non si può ricorrere a soluzioni semplici e immediate. Presidiare i confini e impedire l’arrivo di chi proviene dall’esterno è impossibile e controproducente: limita le possibilità di evoluzione e miglioramento anche di chi adotta queste strategie. In certi casi, il pericolo concreto è quello di trovarsi alla fine a presidiare una fortezza in mezzo al nulla, impauriti da nemici che non si sono mai visti, come nel Deserto dei Tartari di Dino Buzzati.

Si è voluto pensare a lungo che esistessero due opzioni: combattersi o parlarsi. Oggi è chiaro che l’unica strada percorribile è la seconda. Bauman fa giustamente notare che la nostra è una società irreversibilmente cosmopolita, multiculturale e multireligiosa. La globalizzazione ha portato a tutto questo e non si potrà fermare il cambiamento in atto alzando un muro: la studiosa canadese Elisabeth Vallet ha contato che esistono settanta barriere non mobili, più sette in preparazione, ma la loro utilità è pressoché nulla. Se è vero che persino la Muraglia Cinese ha fallito nel fermare i Mongoli è chiaro che queste misure non funzionino. L’arcipelago del Cane di Philippe Claudel è un libro ambientato in un gruppo di isole del Mediterraneo. Quando il mare porta a riva i cadaveri di alcuni stranieri, gli abitanti delle isole decidono di nasconderli: per proteggere la propria tranquillità, scelgono di rimuoverli e dimenticarli.

Oggi fingere che l’altro non esista e ignorarlo è impossibile: il mondo descritto da Bauman è anch’esso un arcipelago non troppo diverso da quello fittizio del Cane in cui è ambientato il romanzo: si tratta di un “arcipelago di diaspore” ma queste diaspore, mescolandosi, si arricchiscono e si rafforzano a vicenda. La difficoltà nell’accettare questo scambio sta nella natura della nostra società che Bauman definisce “liquida”. In un mondo in cui tutto cambia rapidamente e si ha il terrore del fallimento, il migrante, lo straniero, diventano una walking dystopia, una distopia che cammina, si muove, e quindi fa ancora più paura: si tratta di persone flagellate, che si spostano non per una genuina curiosità ma perché costretti da una vita sempre più precaria. Sono la personificazione di tutte quelle incertezze che fanno paura a chi ormai si era convinto di aver raggiunto una propria stabilità: rappresentano il timore di restare senza più un posto nel mondo. Chi arriva molto spesso è un fantasma imprigionato in un limbo: la sua casa diventa quella che l’antropologo francese Marc Augé chiamerebbe un “non luogo”, la stazione di una città, un parco o un centro di identificazione cambia poco. Come nel film The Terminal, chi entra a contatto con queste persone bloccate in un’eterna provvisorietà rimane confuso e fatica a capire come reagire.

La storia è un pendolo che oscilla, nella visione di Bauman, tra il bisogno di libertà e quello di sicurezza: questo periodo è quello in cui sentiamo di aver bisogno di maggiore sicurezza ma questo non deve indebolire la solidarietà sociale su cui hanno potuto contare gli esseri umani nei momenti storici più felici. La tentazione è quella di lasciarsi prendere dalla “retrotopia”, quella nostalgia su cui fanno leva i presunti uomini forti che propagandano modelli di Stati sovrani legati al passato. La soluzione però sta altrove ed è quella del dialogo. Come già aveva fatto Hannah Arendt, anche Bauman suggerisce di aprirsi ai “gruppi di popolazioni miste”. È necessario iniziare un percorso che aspiri a quella che Immanuel Kant chiamò la allgemeine Vereinigung der Menschheit, l’unificazione generale dell’umanità. Non si tratta di una transizione rapida né indolore, ma porterebbe a una nuova società, simile a quella che si augurava di formare anche il Nuovo Umanesimo degli anni Novanta. Nel Documento del Movimento Umanista, scritto dal fondatore Mario “Silo” Rodriguez Cobos, si legge infatti qualcosa che avrebbe trovato d’accordo anche Bauman: ”Gli umanisti sono internazionalisti, aspirano a una Nazione Umana Universale. Hanno una visione globale del mondo in cui vivono ma agiscono nel loro ambiente. Non desiderano un mondo uniforme bensì multiforme: multiforme per etnie, lingue e costumi; multiforme per paesi, regioni, località; multiforme per idee e aspirazioni”.

Si può però arrivare a una Nazione Umana Universale solo per tappe e lavorando sulla mentalità delle persone. Per questo lo stesso Bauman è il primo a riconoscere che una rivoluzione culturale di questa portata presuppone tanti anni di instabilità e dubbi. Il filosofo non esclude che questo processo possa addirittura portare nella sua fase iniziale ad altri conflitti e tensioni. Questo progetto che oggi appare utopistico diventerà realtà solo quando si deciderà di cambiare i metodi educativi, utilizzando il dialogo come strumento per il processo di apprendimento: se si forma una società in cui i membri iniziano da subito a confrontarsi civilmente, si hanno già dei buoni presupposti da cui partire. Secondo Bauman è fondamentale “insegnare a imparare” per superare le differenze. Il dialogo è in fondo l’esatto contrario delle conversazioni cui siamo abituati oggi: quelle fondate sulla difesa di due posizioni diametralmente opposte, in cui si fa il tifo per la vittoria della propria opinione come si supporta incondizionatamente la propria squadra di calcio. La soluzione per Bauman sta in un dialogo che sia continuo, profondo e non inquinato da guerre di posizione sui confini: “È l’arte del dialogo, la più importante da apprendere, perché ne va della nostra sopravvivenza: se la faremo nostra, coesisteremo, altrimenti moriremo insieme”.

Il nostro mondo è multiculturale a causa di un’enorme migrazione non solo di persone ma anche di idee, valori e credenze: pensare che si possa limitare questo flusso con vecchi sistemi è un’illusione che porta solo all’isolamento e all’impoverimento di entrambe le parti in causa. Se non si inverte la rotta, il rischio è quello di arrivare a somigliare a quel vecchio re solitario che nel Piccolo Principe, si vanta di essere il sovrano di uno Stato di cui è l’unico abitante.