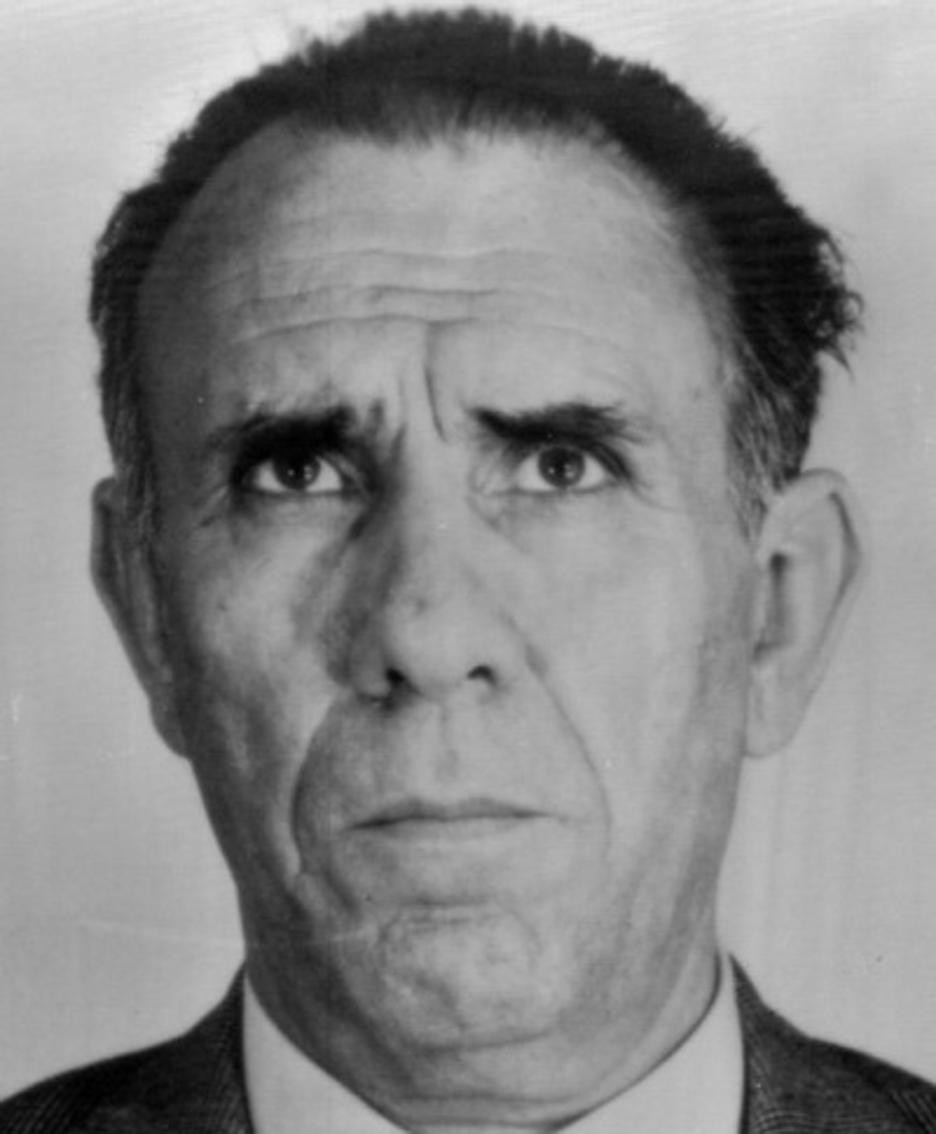

Nella storia dell’umanità è pieno di martiri, di santi, di eroi, di Giovanne d’Arco arse vive e di Oskar Schindler che salvano un migliaio di ebrei solo perché sono sicuri che si tratti della cosa giusta. Queste persone si trasformano in film, libri, fumetti, in personaggi a cui guardare come esempi positivi e valorosi, esemplari rari e preziosi del genere umano. Giuseppe Impastato, o Peppino come lo chiamavano tutti, è una di queste figure mitizzate: le sue poche e sgranate foto sono passate ufficialmente all’iconografia del Novecento, e gli stralci delle sue trasmissioni radio sono delle brevi testimonianze di quella leggenda che è diventata la sua storia. Sono passati quarant’anni dalla sua uccisione, settanta dalla sua nascita, e chi è nato in Sicilia conosce bene cosa vuol dire essere esposti alla retorica antimafia trasmessa attraverso uno schema da catechismo laico. A scuola ti dicono che la mafia è sbagliata, che i mafiosi sono cattivi, che la nostra terra non si deve piegare alla prepotenza e alla violenza di questa realtà spietata e che Peppino Impastato era un eroe perché si è sacrificato per fare sì che questo circolo vizioso si spezzasse. Ed è vero, la mafia è sbagliata, i mafiosi sono cattivi e Peppino Impastato era un eroe, ma gli eroi spesso rischiano di diventare solo poster che si appendono alla parete della cameretta, sono Superman che piovono dal cielo con superpoteri che non spettano a noi umani. Mentre Peppino Impastato non aveva nessun potere soprannaturale, né la voce di Dio che gli parlava nell’orecchio, e probabilmente nemmeno alcuna voglia di diventare un eroe, ma al massimo un bravo militante.

Il rischio di trasformare Peppino Impastato in una semplice immaginetta sacra da portare in processione per le scuole nella giornata dell’antimafia è molto alto, se non in parte già messo in atto. Ciò che andrebbe fatto a mio parere rispetto a quella foto in bianco e nero e alla storia della notte tra l’8 e il 9 maggio 1978, invece, è partire dalle origini di questa persona, da ciò che leggeva, ciò in cui credeva e da tutte quelle ragioni che lo hanno portato a diventare solo un cumulo di brandelli sopra dei binari. Perché l’elemento fondamentale per capire questo personaggio è molto più legato alle sue idee politiche e alla testarda ostinazione nel portarle avanti che a una semplice e universale vocazione antimafia. Piuttosto, quella spinta oppositiva e coraggiosa di Impastato era frutto di un’importante e consistente formazione politica del ragazzo di Cinisi, che era un comunista convinto, e un degno figlio del Sessantotto. Probabilmente nessuno ha preso così alla lettera e con estrema coerenza il messaggio sessantottino di ribellarsi ai padri, dato che nel suo caso è stato un atto, oltre che metaforico, letterale. Il fatto che Peppino Impastato fosse figlio di un mafioso, infatti, lo rende probabilmente il simbolo dell’antimafia più forte e incisivo che si possa immaginare. Cosa c’è di più rivoluzionario che opporsi al proprio padre in un mondo come quello della mafia, in cui si ereditano da genitore a figlio privilegi, poteri e prepotenze?

Dei trent’anni di vita di Peppino Impastato, gli amici, il fratello Giovanni e la madre Felicia ricordano tutto. Raccontano con lucidità e malinconia l’esperienza di quell’epoca, delle iniziative che hanno promosso e del clima di cambiamento che era arrivato persino in un paese nella provincia di Palermo, lontano dai grandi centri metropolitani in cui si consumavano le occupazioni e le rivolte, ma abbastanza vicino al sentimento di quegli anni da poterne trarre ispirazione diretta. Peppino era colto, leggeva tantissimo, ne sapeva più di tutti: così lo descrive un suo amico, tracciando il ritratto di una persona curiosa – uno studente di filosofia e un divoratore di libri – e chi coltiva questo tipo di passione raramente riesce a tenere gli occhi chiusi davanti a un sistema come quello di Cinisi negli anni Settanta. La sua battaglia era quindi il prodotto di una mente allenata alla passione per certi ideali, quello socialista prima di tutto e poi quello comunista. Quando venne ucciso era parte attiva di Democrazia Proletaria: si scagliava contro la corruzione, la speculazione e lo sfruttamento delle terre siciliane, additava esplicitamente il responsabile dell’arretratezza e del sistema perverso e violento che dominava il suo paese, ma soprattutto la sua regione. Tano Badalamenti, che ai microfoni della sua radio indipendente – Radio Aut – chiamava “Tano seduto” era il principale bersaglio, il responsabile che tutti conoscevano ma a cui nessuno osava opporsi, nemmeno Luigi Impastato, padre di Peppino. Contro ogni tradizione omertosa Peppino allora proponeva l’antidoto più semplice: la perculata. Prendeva in giro tutti, li ridicolizzava, riportando i protagonisti delle guerre di mafia su un piano umano, e perciò scardinabile. “’U rispettu è misuratu, cu lu potta l’avi puttatu” è l’espressione massima della mentalità di personaggi come Badalamenti che fondano sulla paura e sulla minaccia il proprio consenso. Ricoprire di ridicolo un personaggio simile e denunciarne le attività criminali, come hanno dimostrato i fatti, significava mettere la firma sulla propria condanna.

Peppino Impastato, con la sua radio, il suo circolo Musica e Cultura, la politica a favore della giustizia sociale e dei valori della sinistra più radicale aveva pestato i piedi a un criminale vero, non un semplice mafiosetto di provincia. Tano Badalamenti era infatti un membro di spicco di Cosa nostra, capo della cosca di Cinisi, leader della famosa “Pizza Connection”, la rete di droga che collegava il traffico illecito tra l’Italia e gli Stati Uniti. Come la maggior parte degli uomini di mafia, anche Badalamenti – che fu condannato all’ergastolo per l’omicidio Impastato solo nel 2002 – aveva quell’inquietante pacatezza e finta ingenuità nel raccontare la propria vita e le proprie azioni, così come Luciano Liggio e Totò Riina: ed è proprio questa la cosa più terrificante della mafia, sentire i protagonisti più spietati parlare di se stessi con candore. È un atteggiamento che fa trasparire proprio la pervasività di certe forme di criminalità, che travestono i propri boss da benefattori placidi e magnanimi, spacciandoli per persone che in fondo stanno solo facendo il bene della loro terra. “Credo nella vita mia di non avere fatto male, e credo di avere fatto sempre bene,” dice Badalamenti in un’intervista da vecchio in cui trasuda tutta l’ipocrisia e la strategia dell’omertà mafiosa, l’esatto opposto del modo schietto e cinico con cui Peppino Impastato parlava nella sua trasmissione Onda pazza, in cui svelava tutto il malaffare e i paradossi di Mafiopoli, come chiamava Cinisi. Quando Peppino Impastato venne ucciso, esattamente sulla scia di questo atteggiamento vigliacco e ipocrita, si disse subito che si era fatto esplodere mentre programmava un attentato. Il collegamento del resto non faceva una piega: era un militante comunista, erano i giorni del rapimento di Aldo Moro, il terrorismo rosso era un perfetto capro espiatorio per una questione fastidiosa come la morte di un personaggio del genere. Poi la pista si spostò verso l’ipotesi di suicidio, perché in un diario personale Peppino diversi mesi prima aveva espresso il suo sconforto verso la vita e verso la realtà in cui si trovava; un’ipotesi subito rifiutata dal fratello e dagli amici, ben consapevoli della natura passeggera di quelle parole. Il grande mistero di quel giorno di maggio rimane senza dubbio la modalità con cui è stata analizzata la scena del crimine: c’era un masso sporco di sangue, quello che avrebbe ucciso Peppino prima di essere posizionato sulle rotaie a mo’ di suicida, ma i carabinieri non si preoccuparono di ricostruire l’accaduto, liquidando la questione delle tracce rosse con residui mestruali di qualche presunta coppietta che si era appartata.

Una ricostruzione ridicola, uno zig zag tra le evidenze che poi emergeranno tanti anni dopo, solo in seguito all’ostinazione di Giovanni e Felicia Impastato, che mai si sono rassegnati all’insabbiamento di questo assassinio. C’è poi addirittura un’altra pista che collegherebbe l’omicidio di Peppino a quello della strage della casermetta di Alcamo Marina, sulla quale stava indagando prima di essere ucciso; un’ipotesi che collegherebbe la sua morte ad affari di Stato molto torbidi e difficili da districare. Sta di fatto, però, che a raccogliere letteralmente i pezzi di quello che era rimasto dell’attivista di Democrazia Proletaria furono gli amici e i parenti, e per ventiquattro anni la verità che era così evidente per tutti quelli che avevano assistito e partecipato alle sue lotte è rimasta taciuta. Quarant’anni dopo è allora non solo rispettoso, ma anche importante ricordare che alla base della sua storia c’è fondamentalmente un ideale, e non un semplice senso di ribellione. Ci sono valori e convinzioni profonde di un militante che ha abbracciato lo spirito degli anni in cui viveva per rifiutare un modello sbagliato, nonostante fosse proprio della sua famiglia e accettato all’unanimità nel suo paese. E quando succede, per esempio, che CasaPound si senta in diritto di usare l’immagine di Peppino Impastato per i propri manifesti o iniziative, non ci possiamo semplicemente appellare al messaggio universale dell’antimafia. Perché non si tratta solo di un martire o di un eroe da commemorare per la sua purezza e incorruttibilità, ma di un militante convinto, determinato, schierato, comunista.