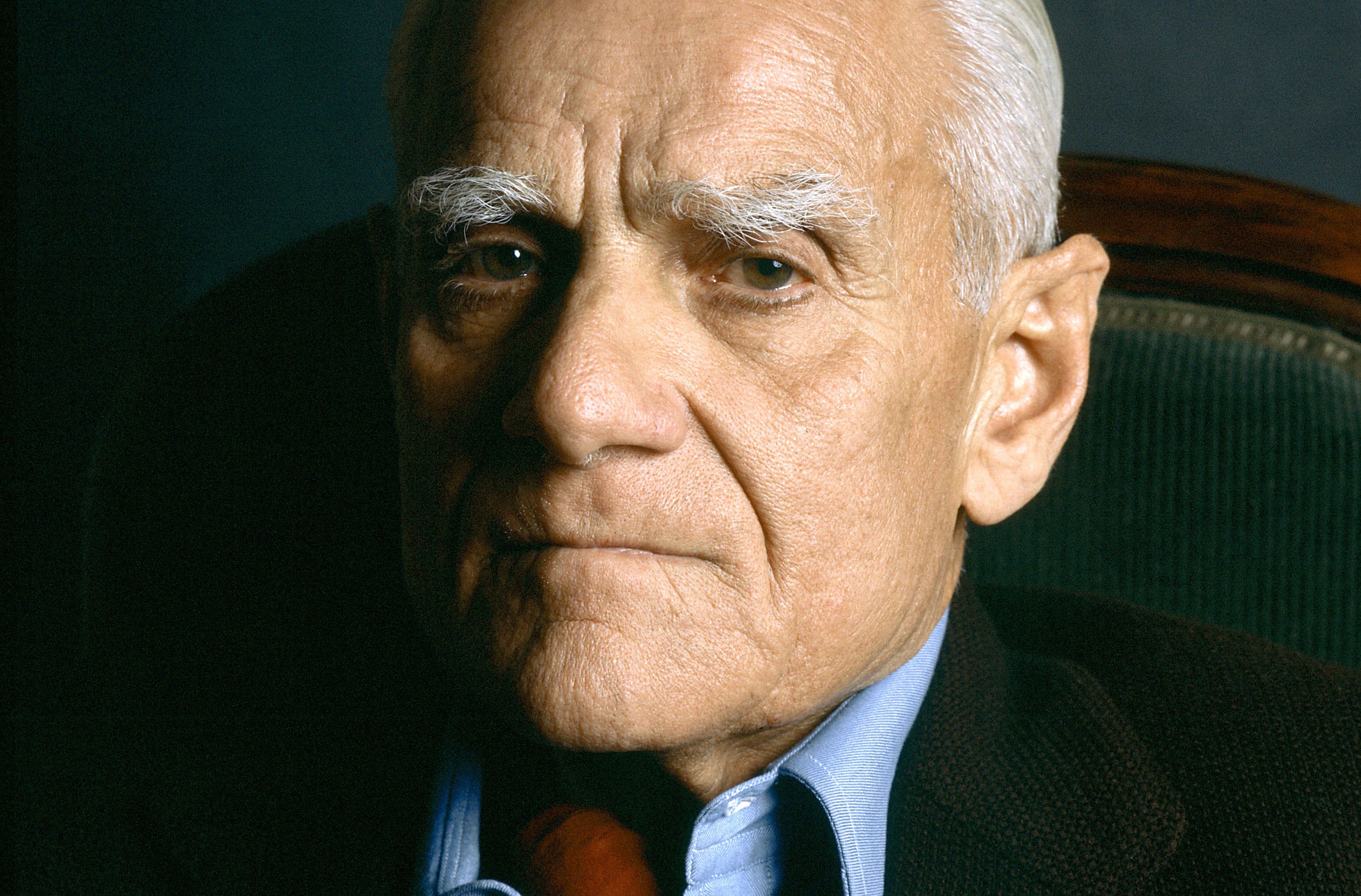

A trent’anni dalla morte di Alberto Moravia sarebbe giusto riappropriarsi di un’immagine libera dai luoghi comuni che ci si sono accumulati sopra negli anni. Tra i difetti che gli sono stati più spesso imputati dalla critica e da alcuni suoi colleghi – come ad esempio Ennio Flaiano, Giovanni Raboni e Ermanno Cavazzoni – c’è una certa apatica ripetitività, un’assertività eccessiva, uno psicologismo a tratti morboso e asfissiante, una meccanicità reiterata, eppure la sua prosa è quella dei grandi scrittori e mantiene sempre un livello qualitativamente ineccepibile, anche oggi che ci appare invecchiata insieme al nostro Paese.

All’epoca d’altronde Moravia era così esposto alle critiche perché aderiva alla perfezione all’archetipo dello scrittore impegnato e sempre presente, da spernacchiare perché ancora aggrappato alla trama, ai personaggi, alle ambientazioni, ai dialoghi. Da un lato veniva quindi accusato di essere un decano spocchioso, retrogrado, superato, sempre uguale a sé stesso, in special modo dai neoavanguardisti del Gruppo 63 – tra cui promotori c’erano Umberto Eco, Edoardo Sanguineti, Elio Pagliarani e Antonio Porta, e tra i membri Giorgio Manganelli, Alberto Arbasino, Gillo Dorfles, Luigi Malerba e Sebastiano Vassalli; dall’altro, però, non si può negare che fosse uno dei più attenti e instancabili osservatori di quella borghesia di cui, suo malgrado, faceva parte, posizionandosi allo stesso tempo dentro e fuori dai confini di un ambiente culturale che era stato suo da sempre per evidente e non sconfessabile retaggio famigliare.

I suoi romanzi sembrano solo illusoriamente rimanere sulla superficie delle cose, in realtà sono opere profonde e moderne, come hanno sostenuto Debenedetti e Baldacci, che si rivelano impietose, accusatorie, più o meno velatamente tese contro l’ipocrisia, il falso perbenismo, la mentalità gretta e autarchica della borghesia nostrana, pedante, avvilente, intimorita, custode attenta di una normalità ipertrofica e grigia. Lo scrittore romano è stato il primo in Italia a innervare consapevolmente e compiutamente entro modelli compositivi di origine ottocentesca le inquietudini del subconscio, plasmando il racconto multiprospettico, corpuscolare delle nostre vite (perché oggi non siamo molto diversi da come eravamo ieri): le voglie represse, i desideri inesauditi, gli inganni, i sotterfugi, le ipocrisie, le debolezze, il malessere sopito, le frustrazioni, le reticenze, gli amori irrisolti, quelli bruciati e quelli mai nati. In virtù di una prosa anestetica, asettica, asciutta, caratterizzata da una trasparenza che riduce ai minimi termini, chiarifica e non intorbida (Gianfranco Contini l’ha definita una “lingua a ‘grado zero’”), Moravia è un autore irriducibile, che poco o nessuno spazio lascia all’interpretazione del lettore, assumendo in tal modo su di sé il massimo potere assolutistico del narratore, che tiene volutamente la storia, l’intreccio, dalla sua parte, ne fa un prolungamento naturale e saldo della sua mente.

Scrittore aderente al suo tempo, convinto che scrivere e scrivere tanto non fosse motivo di vergogna, né una colpa da espiare, Moravia è un osservatore acuto e imperterrito, che sonda con puntiglio i meccanismi in atto nella società, le contraddizioni in essere nell’animo dei personaggi, per intagliare poi sulla pagina lo scheletro combinatorio, il fenomeno in azione, da angolature diverse, con la coerente inflessibilità di una postura autoriale e intellettuale che è stata sempre la stessa, perfezionabile ma irrinunciabile, rivelatrice di una fortissima coerenza di fondo.

Dotato di un’intelligenza lineare, previdente, porosa, Moravia utilizza la prosa come uno strumento per definire i contorni del male e delle sue manifestazioni latenti. Assecondando un principio mimetico che, sembrando magari a prima vista inautentico, agisce invece funzionalmente come forza smascherante, capace di scardinare, entro il perimetro dell’azione romanzesca, rapporti e situazioni, fisiche e retoriche, ormai abusate e anacronistiche. Per lo scrittore romano i grandi sentimenti umani, gli atteggiamenti caratteriali negativi più diffusi e propagandati – il disprezzo, la noia, l’indifferenza, il conformismo, la disobbedienza – diventano così motori centrali del narrato (nonché di frequente titoli dei suoi libri), permeando le scelte, i gesti e i pensieri, manifesti o meno, dei personaggi.

All’interno dell’esteso e variegato campionario di idiosincrasie ed emozioni, i personaggi di Moravia, così come le voci narranti, non riescono a inquadrarsi, sono costantemente oltre, a lato di ogni centrato e limitante esame identitario, in perenne crisi, incapaci di esprimersi, di sintetizzare l’esperienza reale e quella percepita, di eludere il crescente disgusto esistenziale che provano, di sopravvivere al vuoto che le relazioni interpersonali nascondono in malo modo. Nonostante l’apparente immediatezza scenica dei caratteri e dei luoghi rappresentati sulla pagina, frutto di una predilezione per l’impostazione e la raffigurazione teatrale, le opere di Moravia, protese a svelare l’ombroso retroterra celato dietro il mito del progresso, dell’affermazione della piccola borghesia e della modernizzazione accelerata – da Gli indifferenti a L’uomo che guarda, passando per Il disprezzo, Il conformista, La noia –, conservano uno spazio inesplorato, misterioso, ambiguo, interstizi più oscuri che venano la prosa piana e limpida.

I lavori pubblicati dopo la svolta degli anni Sessanta, il cui nucleo sotteso ruota ossessivamente intorno ai temi dell’incomunicabilità, dell’alienazione, della perdita di qualsiasi prerogativa morale, tipica della società neocapitalistica, presentano in particolar modo piccole sperimentazioni, sovvertimenti interni, poco vistosi e per nulla autocelebrativi, lontani dalle acclamazioni dei nuovi (anti)romanzi nati sotto l’egida della tanto agognata fine-del-romanzo, da cui consegue lo scolorimento graduale di quella matrice estetizzante che era già andata assottigliandosi negli anni precedenti, e che a dirla tutta era sempre stata poco presente nella produzione di Moravia. In effetti, superato il periodo “neorealista” – La romana (1947), La ciociara (1957) – le opere successive sono votate proprio alla lenta decostruzione del romanzo, percepito ormai come insostenibile e inadeguato, alla messa al bando delle restanti scorie di graziosa e popolare romanticheria, alla marginalizzazione di ogni compiacimento affabulatorio e decorativo. Ecco nascere allora strutture formali nuove, svuotate, disorganiche, caratterizzate da un’asperità costitutiva e da una serie di ridotti e calibrati auto-sabotaggi, che spezzano l’ordine presente, lo trascendono per rivelare infine l’inespresso e l’inesprimibile, le degenerazioni della contemporaneità. Moravia, interessato d esplorare serialmente l’anonimità, la piattezza, l’indistinguibilità delle cose, la corruzione degli antichi rimasugli etici ed emozionali e, in definitiva, una certa insensatezza del vivere – filo rosso che si dipana al fondo della sua intera parabola letteraria – rinuncia alle ibridazioni, alle accensioni rapsodiche, ai cambi repentini di passo o di registro, agli strappi esacerbati nel tono, agli accrescimenti artefatti di tensione, perché nei suoi romanzi, tragedie fantasmagoriche spesso destinate all’inconcludenza, la dialettica epifanica, fatta di brevi e isolati bagliori di senso, di fugacità in chiaroscuro, si gioca intimamente, all’interno del testo, nel limbo soggiacente al mare calmo della prosa, e non all’esterno, sulla scia di espedienti retorici e stilistici. È lì, dentro al groviglio denso e nebbioso del non-detto o del solo suggerito, che si combatte la battaglia impossibile: descrivere il lato segreto dell’agire umano, nominare il desiderio, liberarsi dei padri.

Le figure che popolano i romanzi di Moravia, che siano giovani o adulte, affermate o disperate, amate o reiette, scoprono loro malgrado gli abietti disvalori che la modernità ha infiocchettato e rivestito di colori sgargianti, per poi spacciarli come veleni che intossicano in modo subdolo il vivere quotidiano. Questi personaggi non riescono a liberarsene, a sottrarsi a queste dinamiche che li sovrastano, e ne rimangono invischiati, come se fossero agiti da una volontà altra, impassibile e calamitante, che non risponde ai loro desideri più autentici. All’interno delle opere moraviane – dai capolavori giovanili fino ai testi della tarda età – si verifica allora uno sfasamento costante, uno strappo tra l’azione e il pensiero, tra l’idea e la sua applicazione, tra l’amore e le sue manifestazioni, che la scrittura cerca a suo modo di lambire e ricucire, illuminandone almeno i contorni. Tentare di cogliere, decifrare e ritrarre ciò che di sordido si nasconde nella nostra vita intima e sociale, nel rovescio dei nostri sentimenti e delle nostre imperfette istituzioni, assecondando il massimo sforzo di limpidezza, vuol dire non arrendersi al reale così com’è, ma farne un oggetto di studio e di conoscenza privilegiato. Ecco ciò che Moravia e i suoi libri continuano a mostrarci ancora oggi.