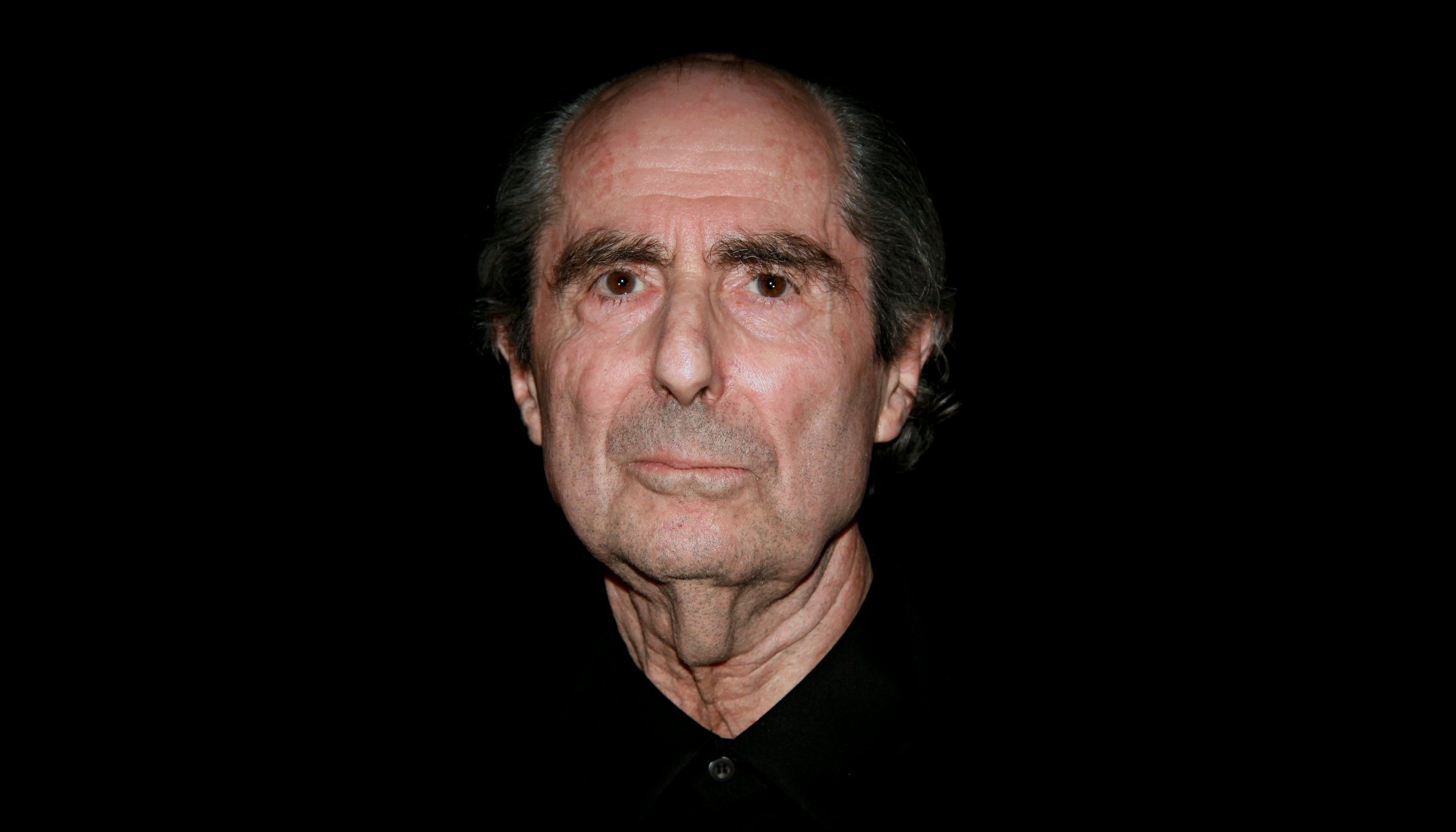

Quando ho letto per la prima volta Pastorale Americana, il romanzo con cui, nel 1998, Philip Roth vinse il premio Pulitzer, come tanti sono rimasta folgorata. Non solo per l’armonia della narrazione e per lo stile colto e incalzante, ma anche perché mi sono vista costretta a rielaborare la mia percezione di un periodo storico, gli anni Sessanta, che fino a quel momento avevo sempre immaginato come una lotta manichea tra buoni – giovani progressisti e pacifisti – e cattivi – conservatori, capitalisti, interventisti. Roth ha infatti, come tutti i grandi narratori, il merito di insegnare a cogliere le sfumature e le variabili umane, le complicazioni di ogni singola esistenza. In questo romanzo in cui tutto, a partire dal titolo, subisce un drammatico rovesciamento, Roth dimostra quanto sia pericoloso adagiarsi su una narrazione essenzializzata e quanto, invece, sia utile l’effetto catartico dato dallo sperimentare le posizioni lontane dalla nostra, magari anche sgradevoli, in cui non ci sentiamo a nostro agio.

Come si legge sulla pagina web del Premio Pulitzer a lui dedicata, fin dall’inizio della sua celebrata carriera “Philip Roth ha spesso esplorato il bisogno umano di demolire, di sfidare, di opporsi, di smontare”. In altre parole, di decostruire le grandi narrazioni contemporanee, come il sogno americano o il mito dell’homo faber fortunae suae, mettendone in evidenza le debolezze e le contraddizioni. Per farlo si è sempre affidato a un realismo preciso, spietato, infaticabile, che non risparmia né gli eroi, mai davvero senza macchia, né i peccatori, la cui sottile ricostruzione psicologica invita sempre, se non a una vera e propria difesa, almeno a una comprensione, riconoscendoli come vittime dei propri stessi traumi. Proprio Pastorale americana è, in questo senso, un esempio di come nel mondo di Roth non ci siano vincitori ma solo vinti, esseri umani spezzati dal proprio destino.

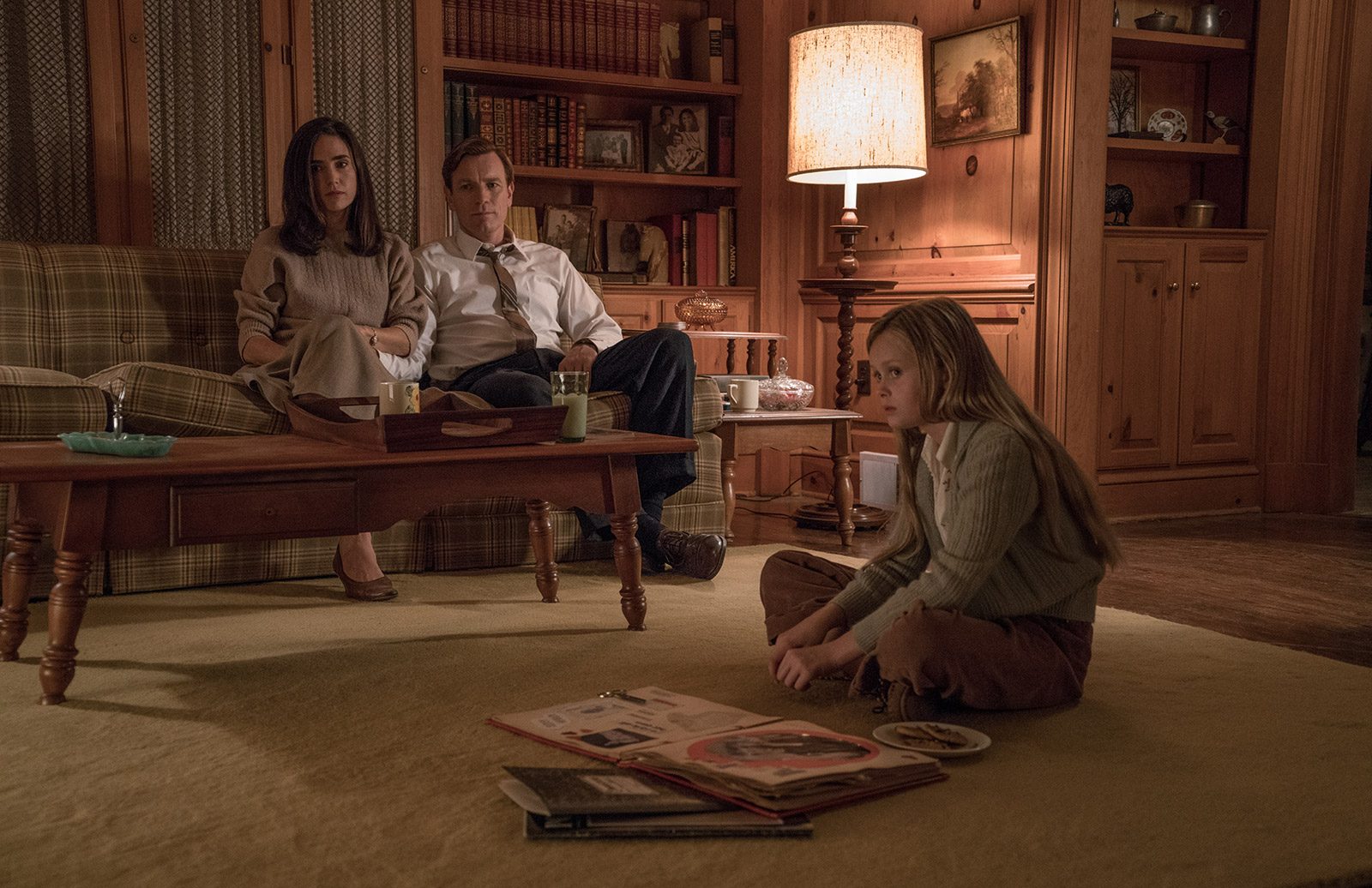

Il protagonista del romanzo, Seymour Levov, detto “lo Svedese”, è un immigrato ebreo di seconda generazione che, già solo per la sua bellezza fisica, sembra predestinato alla felicità. Atletico e popolare senza mai risultare arrogante, fortunato erede della fabbrica di guanti del padre, sposa la reginetta del New Jersey, cattolica e irlandese, e insieme a lei ha una figlia, Merry, che cresce con gioia nella fattoria di famiglia nella ricca e tranquilla Old Rimrock. Lo Svedese è l’incarnazione del sogno americano – il figlio di immigrati che, con l’impegno e il sacrificio, raggiunge il benessere economico e la serenità – fino a quando l’idillio pastorale del titolo va alla deriva verso un incubo senza scampo.

Diventata un’adolescente cupa e insoddisfatta, Merry organizza un attentato dinamitardo contro un ufficio postale, un gesto di protesta contro la guerra in Vietnam, il capitalismo e lo stile di vita borghese, che vede incarnato nei suoi perfetti genitori. Proprio quella vagheggiata appartenenza alla middle-class, quel desiderio di condurre una vita tranquilla e rispettabile, frutto peraltro di impegno e lavoro, è la causa del dramma umano dello Svedese, che, col suo esempio di rettitudine e sacrificio, si rifiuta razionalmente di sentirsi responsabile per il gesto della figlia. Il self-made man, tanto caro alla letteratura anglosassone, si disintegra al contatto con la modernità e diventa, più che l’artefice, il distruttore di sé stesso e del proprio destino.

Questo concetto di “nemesi” – non a caso titolo dell’ultimo romanzo di Roth prima del suo ritiro dalla scena letteraria nel 2010 – è centrale in tutta la sua produzione artistica. Come a espiare un qualche congenito peccato di hybris, insito forse nell’idea stessa di progresso, i personaggi di Roth cadono sotto i colpi di martello di questa dea che nella mitologia greca e latina è la personificazione della giustizia distributiva, e perciò punitrice di coloro che oltrepassano la misura di ciò che è consentito all’uomo. O forse, con una lettura più escatologica, come se l’identità ebraica del protagonista comportasse lo stigma di una sofferenza senza fine e senza scampo, anche quando i suoi sforzi di integrazione sembrano stati efficaci.

Questo paradosso connaturato alla natura umana – quanto meno meritiamo il male, tanto più lo riceviamo – come tutti i paradossi, se non fosse tragico, sarebbe sicuramente divertente. L’ironia è infatti una costante stilistica in gran parte della letteratura di Roth. Se in certi momenti si mantiene sottile o bonaria, in altri esplode in vero e proprio sarcasmo, come accade ne Il lamento di Portnoy, del 1969. Qui, il protagonista – di nuovo un giovane ebreo di estrazione borghese – è alle prese con la rivoluzione sessuale degli anni Sessanta, prima in quanto adolescente ossessionato dalla masturbazione e poi da maschio adulto fissato con le donne. Il sesso è l’unica cosa che permette ad Alexander Portnoy di sentirsi vivo e di sfogare la frustrazione causata da una famiglia opprimente e moralista, ossessionata dai crismi della rispettabilità piccolo-borghese, come la buona educazione, l’istruzione, l’anticomunismo, il duro lavoro, la cura della famiglia, l’attenzione per l’igiene e il cibo sano. La manifestazione nevrotica e animalesca della libido del protagonista è una messa in discussione del mondo eteronormato e l’affermazione di un’identità autonoma sul piano storico, culturale, religioso e politico. Mai come in questo libro il sesso è osceno, perché mette in crisi i valori della classe media alla prova della faticosa ricostruzione postbellica.

L’ironia caustica si accanisce sul microcosmo rappresentato dal quartiere ebraico di Newark, nel New Jersey, dove Roth è nato e ha passato gran parte della sua vita e che infatti è l’universo in cui si muovono i personaggi di quasi tutti i suoi romanzi. I suoi personaggi sono un fine cesello di invenzione letteraria e autobiografia. Nathan Zuckerman, da molti critici riconosciuto come alter ego dell’autore, è il protagonista di alcuni tra i suoi libri più feroci – Lo scrittore fantasma (1979), Zuckerman scatenato (1981) e La lezione di anatomia (1983); diventa poi il narratore della cosiddetta “trilogia americana”, che comprende Pastorale americana (1997), Ho sposato un comunista (1998) e La macchia umana (2000).

Centrale in tutta l’opera di Roth è la riflessione sulla sua identità giudaico-americana, tra integrazione e rispetto delle tradizioni religiose, tra baseball e bar mitzvah, in una lotta culturale e generazionale che sfocia spesso, come dicevamo, nell’ironia e nel paradosso, quando non nel vero e proprio sarcasmo. Questa causticità, via via più sottile e amara, sembra sfumare negli ultimi anni della sua carriera, con i romanzi brevi, dei quali Nemesi rappresenta l’addio definitivo di Roth alla scena letteraria. La sua opera di decostruzione delle narrazioni ottimistiche e superomistiche del sogno americano, di raggiungimento di benessere e felicità, perde ogni traccia di ironia e assume anzi tinte drammatiche, visto che il motore narrativo è un’epidemia di poliomielite che nell’estate del 1944 colpisce Newark, facendo strage dei ragazzini del campo giochi di Chancellor Avenue. Questo evento in particolare diventa il simbolo della lotta impari tra l’uomo e Dio, che qui viene costantemente e disperatamente interpellato come essere capriccioso e sadico, artefice di una crudeltà tanto brutale quanto immotivata.

Anche se non tutti i critici concordano nel considerare questo libro il testamento spirituale dell’autore, le ultime pagine appaiono come puro lirismo sul più universale dei temi, cioè la nullità dell’essere umano davanti al caso e al destino, dal quale non possiamo sfuggire se non per brevi e luminosi istanti della nostra vita. In una tale oscurità ci si chiede allora quale sarebbe il senso della letteratura. Una domanda difficile, anche per un autore che vantava al suo attivo oltre trenta opere di narrativa. In lezioni, saggi, conversazioni con interlocutori illustri, appunti di lettura, ricordi e lettere Roth ha portato avanti un’instancabile riflessione sulla scrittura, sua e altrui, che ha accompagnato sempre la sua carriera. Egli si interroga sulla funzione etica, politica e sociale della letteratura, ovvero permettere, “tanto allo scrittore quanto al lettore, di reagire all’esperienza in modi non sempre contemplabili nella quotidianità; o, se pure contemplabili, non sempre possibili, o gestibili, o legali, o consigliabili, o anche solo utili alla sopravvivenza”. Insomma, per Roth la letteratura ci dà la possibilità di elaborare il mondo liberi da qualsiasi pregiudizio o condizionamento ideologico, demolire certezze, coltivare dubbi, dissacrare l’ideologia e la morale.