Nella quarta di copertina del suo saggio Da dove vengo, Joan Didion è definita “il Walt Whitman della nostra generazione”. Questo perché, come il celebre poeta di Foglie d’erba, nel libro Didion costruisce una sorta di mitologia americana a partire dal luogo in cui è cresciuta e che secondo lei rappresenta l’apogeo della cultura statunitense, la California.

In effetti non si può parlare di Didion senza parlare di Stati Uniti, né in un certo senso si può parlare di Stati Uniti senza parlare di Didion: la scrittrice è stata la testimone diretta di uno dei momenti più cruciali della storia, gli anni Sessanta. Ne racconta in due libri ormai diventati classici della non fiction, Verso Betlemme del 1968 e The White Album del 1970. Nata a Sacramento, per tutta l’infanzia e l’adolescenza si è trasferita da una città all’altra seguendo il padre aviatore. Dopo una laurea in letteratura alla Berkeley e un’esperienza come giornalista a Vogue, dove è arrivata vincendo il Prix de Paris, ha poco più di trent’anni quando si sposta con il marito John Gregory Dunne e la figlia Quintana Roo a Los Angeles e poi a San Francisco. Lo fa nel pieno della Summer of Love e vaga di casa in casa, di comune in comune, per registrare quanto avviene nella comunità hippie di Haight-Ashbury. Uno degli eventi più assurdi e controversi che racconta, per il quale molti l’hanno accusata di poca credibilità, riguarda un bambino di cinque anni sotto acidi, lasciato completamente abbandonato a se stesso dai genitori. Le polemiche, già numerose all’epoca, sono rispuntate quando, ricordando l’accaduto nel documentario Il centro non reggerà, le viene chiesto di descrivere cosa avesse provato e Didion si inceppa, comincia a gesticolare come suo solito e poi risponde, presa dall’entusiasmo: “It was gold!”.

Molto si può dire e scrivere dell’etica di una giornalista che dice: “Vivi per momenti del genere quando stai scrivendo un pezzo” in riferimento a un bambino vittima di un evidente abuso, e in effetti così è stato. Ma spesso se n’è parlato senza tener conto del fatto che Didion non è mai stata una giornalista nel vero senso della parola, se consideriamo il giornalismo nella sua concezione più classica del “fatti conditi dalle opinioni”. A Didion e agli altri esponenti del New Journalism non sono mai interessati né i fatti né le opinioni, ma solo le impressioni. Per lei ancor più degli altri, scrivere significa dar vita a un universo psichico fatto di immagini che però non vogliono rappresentare o spiegare la realtà, quanto più evocarla. E il motivo di tale convinzione è molto semplice: la realtà non ha senso o, per usare la celebre formula, “il centro non regge”. Cosa c’è di più efficace per descrivere le contraddizioni di un’epoca storica in cui, meno di una settimana prima del festival di Woodstock, l’hippie Charles Manson con la sua setta massacra cinque persone al 10050 Cielo Drive, se non l’immagine di un bambino drogato che se ne sta seduto sul pavimento di una comune a leccarsi le labbra truccate con un rossetto bianco?

Il 5 dicembre 1976, Didion spiega la sua tecnica al New York Times in un saggio dal titolo Why I Write. “Non si può girare intorno al fatto che mettere delle parole su carta è la tattica di un bullo segreto, un’imposizione della sensibilità dello scrittore sullo spazio più privato del lettore”, scrive. L’autrice parte dall’idea che la scrittura sia un artificio, una mediazione, e che quindi non possa essere considerata un modo per interpretare la realtà: “L’arrangiamento delle parole conta, e l’arrangiamento che vuoi puoi trovarlo nell’immagine nella tua mente. […] L’immagine ti dice come arrangiare le parole e l’arrangiamento delle parole ti dice, o mi dice, cosa sta succedendo nell’immagine. Nota bene: è lei a dirtelo, non sei tu”. Le immagini di Didion non sono semplici metafore, ma sono quasi degli emblemi, delle figurazioni statiche e senza tempo che sono in grado di evocare tutto il contesto da cui sono scaturite. Per l’autrice è un modo di esorcizzare il suo terrore verso la realtà, un terrore che più volte ha esplicitato nella figura del serpente a sonagli – molto presente in Da dove vengo – che, nel caso lo si incontri per strada, andrebbe sempre ucciso per evitare che qualcun altro venga morso.

Su questa sua concezione della realtà come un fenomeno inspiegabile e intrinsecamente caotico, che si può solo descrivere e non spiegare, i detrattori del New Journalism si sono scagliati con violenza a partire dal saggio di Shelley Fisher Fishkin From Fact to Fiction, che nel 1985 ne decretò la morte. Secondo Fishkin, c’è una sorta di vizio nella letteratura americana che ha obbligato tutti gli scrittori, da Walt Whitman a Ernest Hemingway, a dedicarsi alla carriera giornalistica. Se questa professione ha influenzato la narrativa statunitense, è vero anche il contrario, e l’apogeo del cattivo ascendente della prosa letteraria su quella giornalistica si è avuto proprio negli anni Sessanta, e proprio per “colpa” di figure come Joan Didion. Il guaio, però, è pensare che a Didion importi qualcosa dell’oggettività, dei dati o delle statistiche quando con una semplice immagine può mitizzare e universalizzare tutta la storia degli Stati Uniti. Questo perché è perfettamente conscia dell’impossibilità di districare quel nodo che è la realtà che la circonda, e allora preferisce spostare sempre più in là la sua analisi. È un atteggiamento che può non piacere, ma la cui importanza nella storia della cultura americana è innegabile.

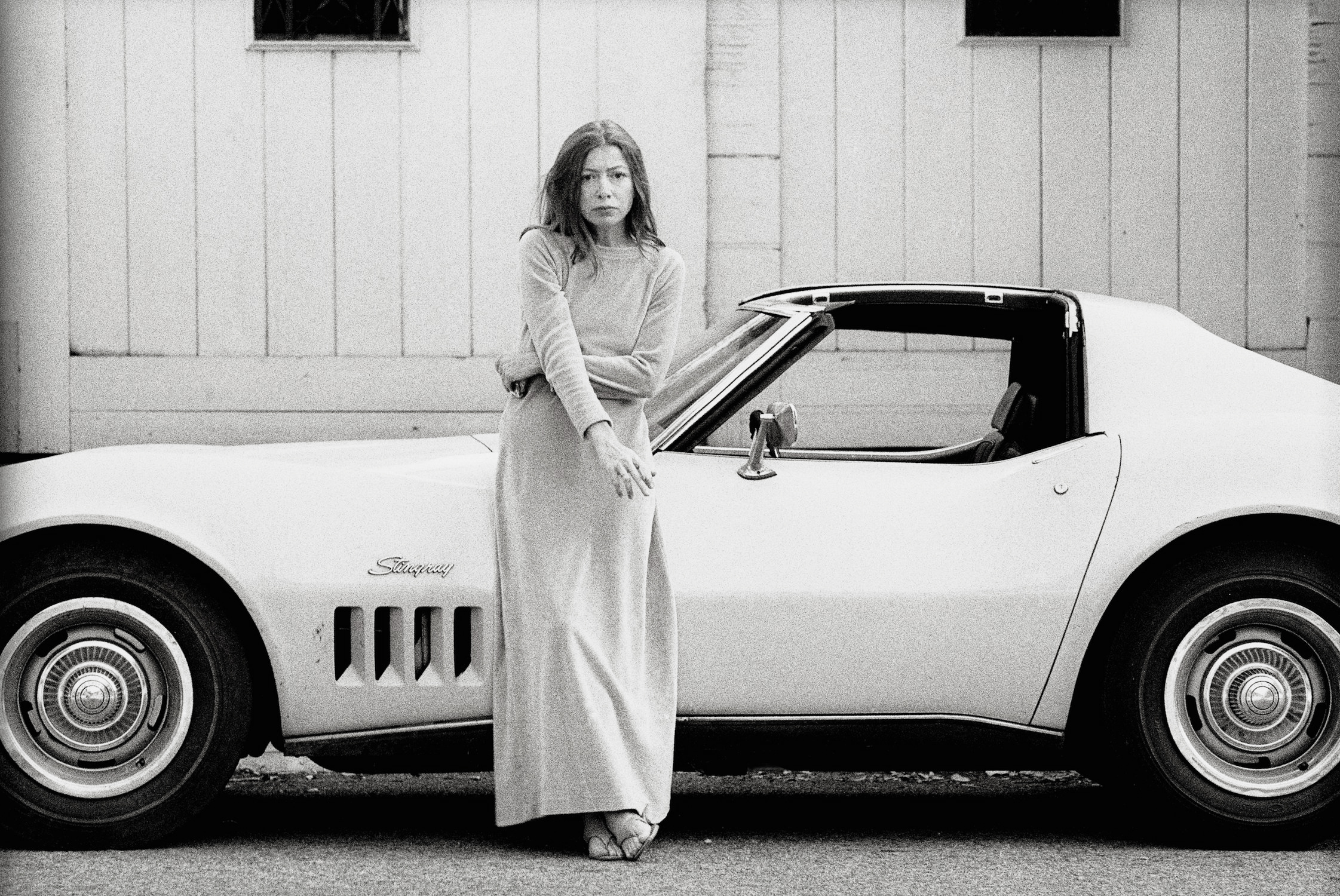

Si tratta, tra l’altro, di un modo di porsi tipico di molte altre figure intellettuali. Di Tom Wolfe, ad esempio, forse il vero fondatore del New Journalism, scomparso a maggio 2018 e celebrato quasi all’unanimità come un genio visionario e avanguardista, o di Woody Allen, che sulla nevrosi e sul suo terrore nei confronti della realtà ha costruito tutta la sua pluripremiata carriera. Se ad avere questa visione distaccata del mondo è Joan Didion, allora è un problema ed è per questo che la scrittrice, che ormai ha 84 anni, continua a dividere i lettori e i critici tra chi la crede un mito e chi un’idiota. Didion dà fastidio, e lo fa perché la sua colpa è stata estetizzare il proprio talento, o per lo meno è quello che i media hanno fatto con lei per anni, costruendole un’aura da rockstar della letteratura. Didion amica di Jim Morrison, Didion che fuma appoggiata alla sua Corvette bianca, Didion testimonial per Céline. Lei invece è sempre stata restia alle interviste, timida di fronte alle telecamere, disposta a parlare solo tramite la scrittura.

E i pregiudizi nei suoi confronti che si estendono ben al di là del suo essere “cool” non possono che derivare dal fatto che Didion è una donna, e se Didion descrive minuziosamente com’è vestita lo fa perché è “femmina” e non perché quello è il suo modo di raccontare le cose. Se lo fa Tom Wolf, invece, è perché vuole “rivelare i tratti più profondi di un personaggio”. Se Didion è bella e indossa abiti ricercati, lo fa perché è “femmina” e non per il sacrosanto principio secondo cui ognuno si veste un po’ come gli pare. Se Tom Wolfe veste esclusivamente completi bianchi, invece, “è la prova vivente che avere un tuo segno distintivo, e farlo tuo, ti farà sempre risaltare fuori dal gregge”.

Le infinite paternali contro Joan Didion, allora, si spiegano perché Didion è una donna che viene letta da molte donne, e nella sua poetica si cerca sempre la prova schiacciante di questo fatto, per poter incastrare un’autrice indefinibile nella comoda etichetta preconfezionata di “scrittrice femmina”, con tutto quello che ne consegue. Ma Didion di questo ruolo non sa che farsene. Semplicemente ha scritto e scrive quello che vuole, come fanno tutti gli scrittori. E nello stesso errore cadono coloro che hanno tentato più volte di farla diventare un’eroina femminista, movimento dal quale lei – che anagraficamente avrebbe potuto far parte della seconda ondata – ha sempre preso le distanze.

Il nostro problema, allora, è cercare in Didion qualcosa che non ha mai voluto essere: un esempio, una mentore, una femminista, un’artista, una progressista, una marxista. È forzare su di lei quello che noi vorremmo che fosse, quello che ci aspettiamo da una delle poche donne che sono diventate dei giganti della letteratura. Ne sono convinta. Non è Joan Didion a essere il Walt Whitman della nostra generazione. Non vedo perché non possa essere Walt Whitman la Joan Didion della sua.