Sebbene Parigi sia stata storicamente celebrata come capitale dell’arte modernista, Vienna fu la testimone di molti avvenimenti paradigmatici delle avanguardie del cambio di secolo tra Ottocento e Novecento, che la resero protagonista di una fase di rinnovamento tra le più affascinanti nella storia dell’arte europea. Molte parole sono state spese sul legame tra l’esploratore dell’inconscio Sigmund Freud e gli innovatori dell’arte viennese – Gustav Klimt, Egon Schiele e Oskar Kokoschka –, su come la sintonia tra la scoperta della dimensione psichica della libido e le opere degli artisti della Finis Austriae possa essere usata per decodificare la crisi esistenziale di un impero instabile e in decadenza, che condusse l’Europa sull’orlo del primo conflitto mondiale. Tuttavia, questo orizzonte comune di scoperta dell’inconscio e dei suoi segreti, dell’eterna lotta tra Eros e Thanatos, fornisce solo una lettura parziale dell’interesse riservato da artisti e intellettuali alla figura femminile, che in quest’epoca incarnerà il desiderio di fuga da una realtà moderna capace di sopprimere qualsiasi libertà.

Nel 1861, il giurista, storico e antropologo svizzero Johann Jakob Bachofen pubblicò Il matriarcato, la sua opera più famosa, in cui equipara il matriarcato delle origini del mondo – collettivista e in armonia con i ritmi della natura, mai assoggettata agli scopi del singolo uomo – a un’immobile “età dell’oro”, di cui restano le tracce nelle divinità femminili che costellano i simboli e i miti dell’antichità nel nostalgico Romanticismo ottocentesco. La ciclicità della vita consentita e incarnata dalla donna, sotto nuove spoglie, secondo lui può essere sfruttata per ripristinare l’antico potere femminile di vita e di morte. La natura e la donna, in questa fase, diventano una diade simbolica inscindibile: la prima vanifica l’agire umano, così come la seconda seduce e annichilisce la capacità di controllo dell’uomo razionale. Il volume, riscoperto proprio sul finire del secolo, diventerà così famoso che il mito del matriarcato e del suo potenziale sovversivo si contrapporranno saldamente a quella misoginia patriarcale sociale e culturale che – come esprime la filosofa e storica dell’arte Eva Di Stefano in Klimt, le donne – rifletteva tutta l’inquietudine di un ordine sociale minacciato.

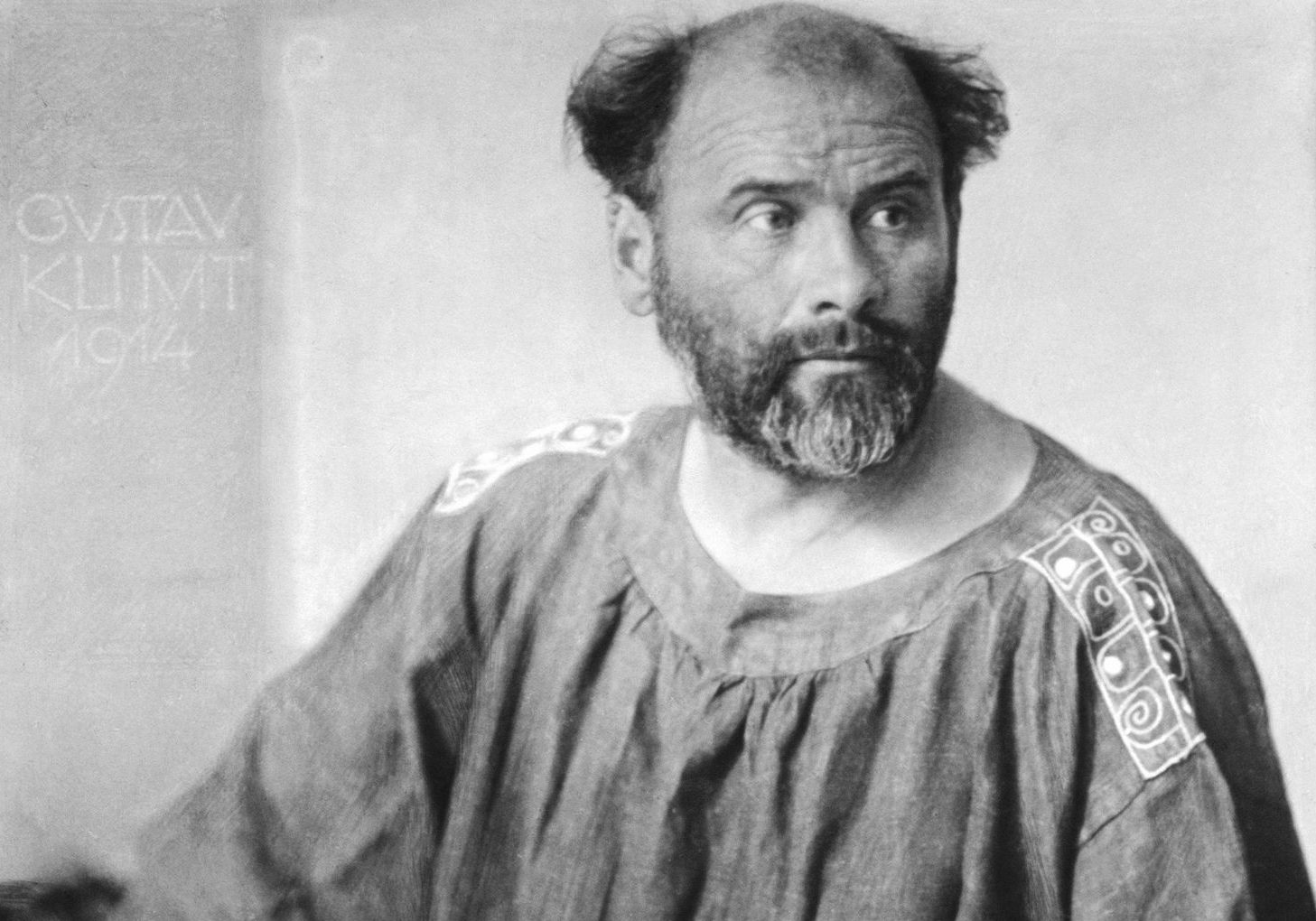

Gustav Klimt è stato l’indiscusso protagonista di questo straordinario periodo di transizione e rinnovamento della pittura e ha segnando il punto di arrivo di una cultura che nella raffinatezza dello Jugendstil è stata capace di dissimulare la propria fine imminente. “La Vienna di Klimt”, scrive Di Stefano, “dà un volto di donna alla propria ansia di rinnovamento, ma anche alla propria paura più profonda, al presagio del prossimo declino”. La visione culturalmente negativa dell’elemento femminile fa sì che la donna perda per sempre la dolcezza e l’armonia delle ninfe e delle bagnanti della pittura di storia, e assuma invece la fisionomia del male trionfante, satanico, della seduttrice Salomè (1876) di Gustave Moreau, della Lilith (1892) di Remy de Gourmont o della donna-vampiro di Edvard Munch e incarni la forza emancipatoria della Nora di Casa di bambola (1879), la famosa pièce di Ibsen. L’immagine della femme fatale altro non è che il feticcio della potenza arcaica matriarcale dal potere seduttivo e paralizzante, frutto di un immaginario maschile che, come avanzato da Freud, proietta sulla donna i propri sogni regressivi e la paura incontrollabile dei propri impulsi erotici e distruttivi, nella rigida negazione dei propri lati all’apparenza più irrazionali.

All’indomani della Secessione Viennese, da lui inaugurata nel 1897 – che consentirà una nuova fioritura dell’arte, finalmente lontana dall’accademismo –, Klimt riuscì per primo a sintetizzare lo spirito dell’epoca nell’icona immortale della donna fatale, che popolerà come assoluta protagonista i suoi dipinti, assumendo di volta in volta significati e sembianze diversi: ieratica cacciatrice di teste come Giuditta I, sirena incantatrice, sacerdotessa della propria utopia erotica e al contempo madre ambivalente e inquietante. La speranza-minaccia del sogno maternale è per Klimt l’unica possibile via di rinnovamento artistico e sociale. Molto rappresentative dell’influenza che le fantasie bachofeniane esercitarono sulla sua visione, sono le decorazioni pittoriche di Medicina, Filosofia e Giurisprudenza, le tre discipline guida nel “trionfo della luce sulle tenebre” a cui Klimt dà, contro ogni ortodossia, il volto della Grande Madre primordiale. Così facendo, ribalta la narrazione che vuole l’uomo padrone del proprio destino, rappresentandolo qui nudo e impotente, che nulla può contro il mistero della vita appartenente in profondità solo alla dimensione femminile. La ieratica figura di Igea, il vortice di scheletri e corpi di donne sono l’invincibile forza del flusso vitale che porta ogni essere umano alla deriva, scrollando l’umanità da un determinismo scientifico falso e opprimente.

Ad accreditare l’idea che la sua pittura ambisca – nelle prime fasi – a conquistare poco a poco il senso della bellezza moderna, attraverso la sensualità della figura femminile greco-romana, concorre la rappresentazione della Pallade Athena del 1898, discendente diretta della Fanciulla di Tanagra ed elevata da Klimt a simbolo del rinnovamento delle arti. Ritratta come una giovane donna in carne e ossa, corazzata d’oro – una secessionista dell’epoca, come la definì la critica del tempo – tutt’altro che idealizzata, porta al petto l’effige della Gorgone, che aveva già provocato lo scherno dell’intera Vienna quando era apparsa per la prima volta, in primavera, sul manifesto della Secessione. In mano, a prendere il posto della Nike che domina l’umanità, sorregge un piccolo nudo femminile, il cui colore fiammante dei capelli tradisce una genealogia di streghe lussuriose, dalla apocalittica meretrice di Babilonia alle vergini preraffaellite.

Questa Afrodite contemporanea, tra estetismo ed erotismo, diventerà per Klimt una figura archetipica e apparirà nuovamente con gli stessi attributi sia nel manifesto del “Ver Sacrum”, sia come allegoria della Nuda Veritas (1898). Inaccessibile come un idolo, questa donna diviene allegoria della verità dell’arte che vuole essere moderna e rigeneratrice – tale e quale alla primavera, che consente alla natura di rinascere ogni volta. Che assuma le sembianze delle forze ostili del Fregio di Beethoven, di un universo di lesbiche che si amano nella corrente come in Bisce d’acqua o incarni una Danae fecondata da una pioggia dorata in estasi d’amore, questa figura è agli occhi di Klimt come l’acqua che scorre e genera le sue forme: fluida sensualità che si sottrae fuggevole al possesso e a qualsiasi comprensione.

L’omaggiare la superiorità del principio femminile, che Klimt stesso ama e teme, non può essere separato dall’esaltazione della ciclicità esistenziale; un pretesto che lo porterà a sviluppare il tema della gravidanza, dominante nel suo repertorio, con un’amarezza e un realismo che non hanno precedenti nella storia dell’arte. Insieme alle Tre età della donna, dove la maternità ha ancora una valenza positiva, è Speranza I a rappresentare un ritorno alle origini equiparabile a un’inquietante prigionia. Il corpo di questa donna gravida che sembra evocare la Primavera botticelliana è una perturbante allusione alla doppiezza della psiche, a un affetto materno capace di un amore incommensurabile e al contempo distruttivo. Il fatto che la donna sia accerchiata da maschere, teschi e mostri allegorici che parlano alle nostre paure ataviche, suggerisce una sostanziale identificazione tra lei e la madre malefica, divoratrice dei suoi figli. Ciò a cui Klimt aspira è una suggestione, un senso di minaccia che aleggia nello sguardo della madre e terrorizza uno spettatore reso vulnerabile dalla stessa visione. L’unica collocazione possibile per un quadro così oltraggioso e dissacrante sarà all’interno di una collezione privata, celato da due battenti, alla stregua di un’immagine d’altare.

L’ultima fase del percorso artistico di Klimt segnerà senza dubbio una cesura rispetto alla sua produzione legata alla Secessione: abbandonerà gli elementi simbolici e l’uso dell’oro per dipingere quadri colorati, più astratti e malinconici. I temi dominanti rimarranno legati all’erotismo e al ciclo dell’esistenza umana, ma sebbene l’incarnato delle sue donne si faccia livido e tumefatto – al punto da ricordare il corpo dell’anziana de Le tre età della donna e certe figure di Schiele – gli aspetti più sgradevoli scompaiono, relegati ai disegni privati più audaci e provocanti. La Danae del 1908, con il volto arrossato dal piacere e il corpo raggomitolato, è espressione di una dolcezza uterina che incarna l’essenza delle nuove raffigurazioni di Klimt: donne sorridenti e sognanti, attraversate da un’estasi che non si trasmette più attraverso un simbolismo raffinato, ma grazie a una fusione quasi anatomica con gli elementi ornamentali, da cui è rimosso ogni accento sessuale-demoniaco.

A ridosso della prima guerra mondiale, l’universo eclettico e ormai condiscendente di Klimt continua a cercare una conciliazione che appare eccessivamente ottimista e lontana dall’intensità espressionista. Sarebbe un errore, però, non riconoscere come la capacità di condensare fantasmi e sogni femminili dell’immaginario collettivo abbia messo al servizio della missione politico-culturale della Secessione un antidoto all’ipocrisia della Vienna borghese. La psicanalisi ha mostrato la crisi dell’Io e delle istituzioni sociali, ma l’arte ne ha scovato l’origine nell’alienazione di una modernità cancerogena e bigotta. È in questa prospettiva che le figure femminili di Klimt hanno inferto un colpo letale alla fiducia umana nel mondo e nel progresso, dimostrando che le nostre paure più profonde e l’appagamento del desiderio possono avverarsi solo in congiunzione con una realtà dove non c’è trionfo senza disperazione. Introducendo “un’antica fantasia” in “un’idea moderna”, Klimt ha dipinto donne che sono il “volto della paura di sé prima ancora di essere paura dell’alterità”, a cui nessun pensiero e nessuna esperienza possono sottrarsi.