Sembra impensabile che un regista come Quentin Tarantino si discosti da un film perché lo ritiene troppo violento per i suoi standard, eppure è successo nel 1994 con Natural Born Killers, il cult diretto da Oliver Stone. In quegli anni l’estetica cinematografica pulp faceva breccia nell’immaginario collettivo con una serie di pellicole che ormai sono diventate parte della nostra cultura pop e il lungometraggio con protagonisti Juliette Lewis e Woody Harrelson, una sorta di moderni Bonnie e Clyde, rappresenta un tassello importante per il genere. Tra i tanti elementi che caratterizzano questo tipo di film molto in voga in quel periodo, c’è anche una certa passione, seppur spesso indiretta, per l’Italia: citazioni, remake, colonne sonore, volti. L’America pulp guarda spesso al nostro cinema e alla nostra cultura, specialmente quella degli anni in cui eravamo più prolifici da questo punto di vista anche a livello internazionale.

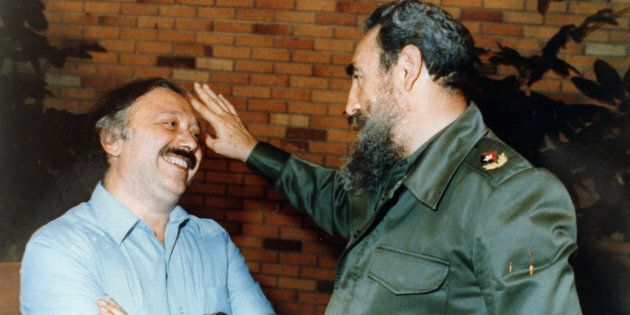

Natural Born Killers non è un film con le colonne sonore di Ennio Morricone, non è nemmeno un remake di qualche B movie anni Settanta di quelli che piacciono tanto a Tarantino, ma ha come tema centrale la violenza e il suo rapporto con i media; motivo per cui, a un certo punto del film, qualcosa di italiano sbuca fuori. Per un’intervista che devono concedere i due NBK, viene infatti citato un episodio del nostro giornalismo che è rimasto nella storia del secondo Novecento, ossia l’intervista durata sedici ore di Gianni Minà a Fidel Castro nel 1987. “Quell’italiano che ha intervistato Fidel Castro” è la citazione letterale, ma anche senza fare il nome di Minà, sappiamo tutti che si parla di lui, l’intervistatore per eccellenza della nostra televisione.

C’è una foto molto famosa che ritrae Robert De Niro, Sergio Leone, Gabriel García Márquez, Muhammad Alì e Gianni Minà, tutti a cena da “Checco il carrettiere”, una storica osteria romana a Trastevere. Detta così, sembra l’inizio di una barzelletta, e in effetti la storia di questa foto è un po’ l’incipit di un racconto comico, visto che, stando alla versione del giornalista, è stato il frutto di una catena di passaparola e di coincidenze molto peculiari, considerato che tutti questi personaggi si trovavano a Roma nello stesso momento. Oltre all’iconicità di quello scatto, la fotografia è anche emblema di ciò che significa il nome di Gianni Minà per la nostra cultura mediatica, sia a livello televisivo che documentaristico, ma soprattutto giornalistico.

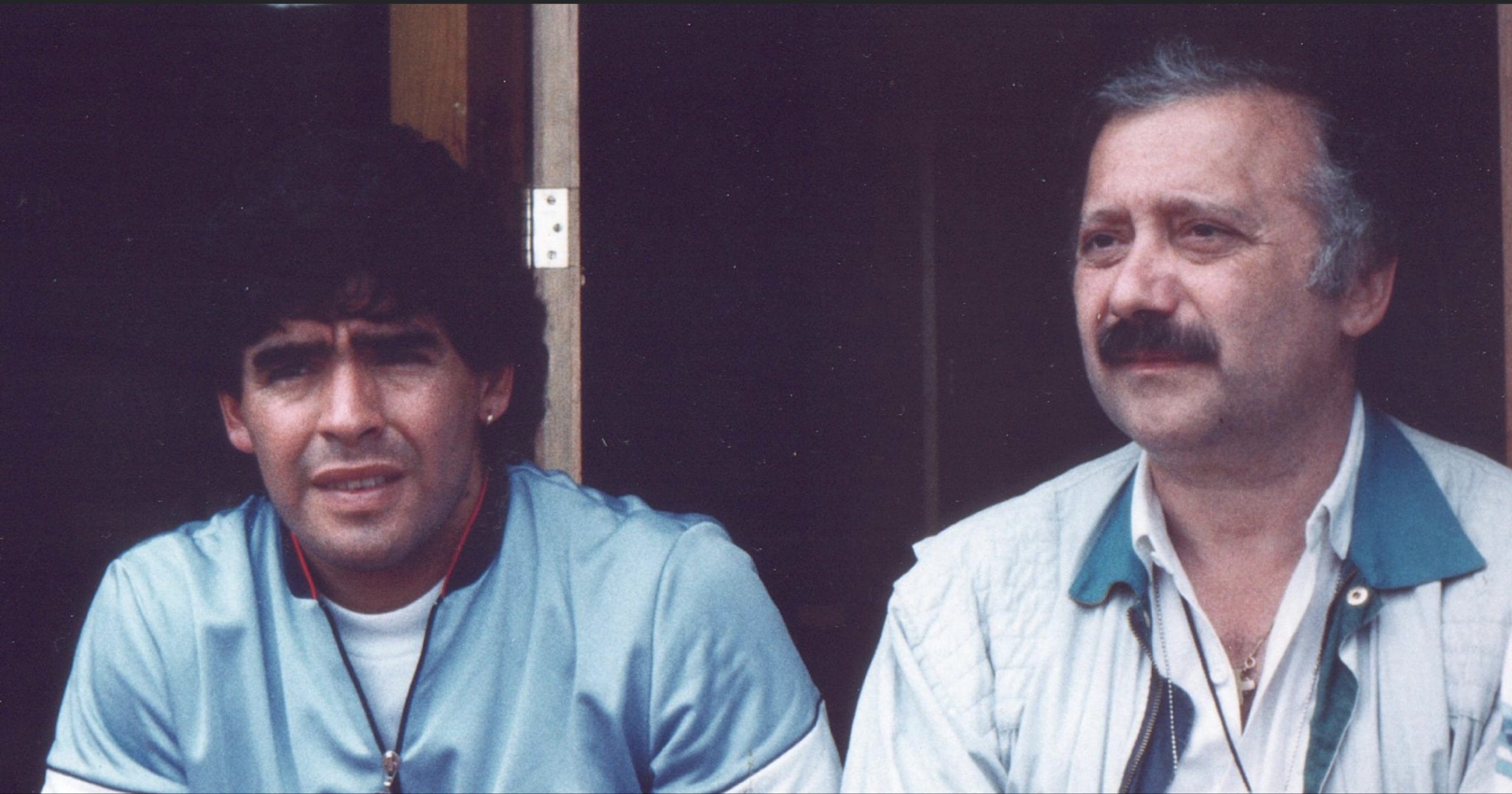

Minà è l’uomo giusto al momento giusto, è un giornalista che, con una grande capacità di racconto e soprattutto di contatto empatico con i personaggi che si è trovato a descrivere e svelare, ha costruito una narrazione di uomini e donne importanti nel cinema, nella storia e nello sport senza mai indugiare in una raffigurazione morbosa o faziosa. Lo racconta lui stesso, quando gli si chiede del suo rapporto con Maradona – un rapporto esclusivo, probabilmente unico, sia per il calciatore da poco scomparso che per il giornalista – e ricorda di quando si trovava con lui nei momenti più bui della sua dipendenza dalla cocaina. Minà lo racconta candidamente: avrebbe potuto condividere col mondo immagini intime e pietose di Diego Armando Maradona, ma quello per lui non è giornalismo. E in effetti, nel presente mediatico che viviamo, la reazione a un’affermazione simile penso sia la stessa per tutti: perché non ci dice di più?

Siamo talmente abituati a una pornografia dell’informazione estesa a qualsiasi aspetto della vita, dai momenti più intimi che diventano mercè di chat di gruppo alla morbosità con cui ci spiamo tramite i social, che l’idea che un giornalista tenga per sé qualcosa di così riservato e personale sembra quasi un affronto. In realtà la bravura di Gianni Minà e del genere di giornalismo che ha coltivato durante la sua lunga carriera è proprio nella delicatezza dell’approccio con cui ha sempre condotto le sue interviste. Non c’è aggressività, né tantomeno giudizio, verso chi è seduto di fronte a lui, semmai ironia, gentilezza e interesse, tutti elementi che portano il personaggio oggetto del colloquio a essere ben disposto a rispondere, invece di sentirsi assalito dalla fame di sapere di chi lo sta guardando, di chi magari vuole conoscere un pezzo oscuro della sua vita da poter trasformare in una versione grottesca della realtà.

Le interviste di Minà, negli anni, sono diventate un genere giornalistico a parte, e fare una lista dei personaggi enormi che sono passati sotto le sue domande – senza mai venire oscurate dall’ego del giornalista, cosa che invece spesso succede – sembra come elencare i nomi più importanti della storia degli ultimi cinquant’anni. Dal Dalai Lama a Federico Fellini, da Jane Fonda a Franco Battiato, fino poi ai suoi cari napoletani, Massimo Troisi e Pino Daniele, Gianni Minà non ha solo creato un’enciclopedia audiovisiva del secolo scorso, ma si è anche sempre impegnato a raccontare la parte del mondo sommersa, quella considerata meno importante perché più povera, il Sud.

Minà non ha mai fatto mistero della sua inclinazione politica, parte di una sinistra che sta con i deboli, un’inclinazione umana che lo ha portato ad approfondire come pochi altri l’America Latina, un luogo che specialmente negli anni Settanta e Ottanta poteva ancora essere considerata un’alternativa all’egemonia culturale americana sull’Occidente. Dalla parte dei deboli e di chi si è ribellato alle imposizioni capitaliste e dominatrici di un Paese che ha segnato e continua a segnare i nostri consumi culturali – e non solo – Minà ha il merito di aver portato in Italia storie e personaggi che probabilmente senza il suo apporto sarebbero rimaste marginali, più per ignoranza che per disinteresse, attraverso libri, interviste e reportage che negli anni Settanta gli costarono persino l’espulsione dall’Argentina, quando si mise a indagare sui desaparecidos.

Ma un altro aspetto che non va sottovalutato della carriera di questo giornalista di origine torinese e napoletano d’adozione – De Magistris gli ha conferito la cittadinanza onoraria nel 2019 – oltre alla quantità enorme di materiale che ha prodotto, a testimonianza di un periodo storico intenso e decisivo per i mass media, è il valore che ha dato alla televisione. Dopo decenni di impoverimento culturale dettato da concorrenze e liberismo sfrenato – motivo per cui la tv è diventata perlopiù un contenitore di sponsor dove si gioca al ribasso – siamo ormai abituati a concepire gli spazi televisivi come mero luogo di intrattenimento, anche piuttosto becero, o di informazione mediocre, a parte qualche rara eccezione. La tv, però, non è solo questo e, soprattutto, non è sempre stata solo questo: è uno spazio in cui si può conciliare un contenuto di alta qualità con una modalità di racconto piacevole e di comprensione immediata per tutti. Il potenziale del mezzo di comunicazione televisivo è enorme, sia in negativo che in positivo, e se c’è qualcuno che ha saputo sfruttare i suoi lati migliori sicuramente è Gianni Minà.

Non che sia stato l’unico a immaginare e a creare un universo televisivo in cui ci si potesse sia divertire che informare in modo intelligente, senza ridursi a sfruttare mezzi imbarazzanti, volgari e umilianti, ma di certo il suo apporto a questa idea di tv negli anni lo ha dato. Prima di tutto con Mixer, la trasmissione di cui faceva parte condotta da Giovanni Minoli, dove curava la parte di musica e di sport; poi, soprattutto, con Blitz, un programma che è andato in onda all’inizio degli anni Ottanta su Rai 2 per tre stagioni. Blitz era uno di quei prodotti tv che non avevano in alcun modo bisogno di chissà quale artificio formale per rendere un servizio pubblico fatto come si deve: una scenografia quasi inesistente, giusto qualche sedia, tanta gente coinvolta proveniente dai più disparati ambienti dello spettacolo, e un personaggio attorno a cui far ruotare l’episodio. Niente di particolarmente elaborato o artefatto, solo uno spazio di interazione in cui a dominare erano la parola, la chiacchiera, il divertimento e il racconto; sembra una sciocchezza, ma invece è proprio ciò che dovrebbe fare la televisione, specialmente quella di Stato: informare, spiegare e divertire. Minà è la prova che per essere interessanti e colti non è necessario essere noiosi, un messaggio che invece, negli ultimi quarant’anni, si è votato alla riduzione della cultura a qualcosa di polveroso e relegato ai soli addetti ai lavori.

Non penso che sminuire il presente raccontando un passato glorioso abbia senso, dal momento che negli anni molte cose sono cambiate in peggio, ma anche in meglio. Il progresso digitale ha reso possibile un nuovo modo di fare giornalismo, e non è certo rimpiangendo le imprese di Gianni Minà che si va avanti, nonostante la tentazione di rifugiarsi nel passato sia forte. Credo, invece, che il suo esempio, per quanto appartenga a un’epoca diversa, che aveva mezzi molto diversi da quelli che abbiamo ora, possa servire a dimostrare che esiste un modo di raccontare e conoscere le vite degli altri che non deve per forza scadere in una curiosità morbosa, invadente e cinica. Sapere che esiste un precedente per un giornalismo approfondito ma di facile comprensione, per una tv che intrattiene ma riesce anche a mantenere un livello culturale alto, non aggiusta le storture del mondo mediatico e dell’informazione di oggi, ma ci dà la prova che è possibile pensarlo diversamente, come ha sempre fatto Gianni Minà.