L’arte è uno strumento, un modo di vedere – e percepire – le cose e di restituirle, una trattativa con il mondo, una sua ricomposizione (come è tale qualsiasi nostra presunta comprensione del mondo). L’arte può essere un varco verso l’autenticità dell’esperienza, ovvero il sospetto dell’alterità, di una doppia dimensione dello sguardo. In questo processo lo spazio, col suo dilatarsi e comprimersi, al pari del tempo, sotto la dittatura della nostra esperienza gioca un ruolo fondamentale. Così nella mostra curata da Mark Godfrey su Pino Pascali, visitabile negli spazi milanesi di Fondazione Prada fino al 23 settembre. Nell’area del Podium sono state infatti riprodotte diverse personali che Pascali realizzò nel corso della sua brevissima parabola artistica, dal 1965 al 1968, anno in cui morì in seguito a un terribile incidente in moto. Gli spazi delle gallerie che ospitarono le personali di Pascali, precisamente ricostruiti, si offrono come costellazioni di senso, perché un oggetto, un’opera, posizionata proprio in un certo luogo, a una determinata distanza da un’altra, da un passaggio, o da una parete, assume una diversa valenza. Da qui non a caso si apre il vasto tema della museologia. Fondazione Prada anche in questa occasione ci offre un’esperienza capace di risvegliarci dal torpore talvolta indotto dal tempo, dalla storia, e da tutte quelle dinamiche di analisi e interpretazione a cui siamo stati abituati e che spesso non fanno altro che imprimere una visione dominante a una figura artistica, riducendo il grado di libertà esperita dall’osservatore.

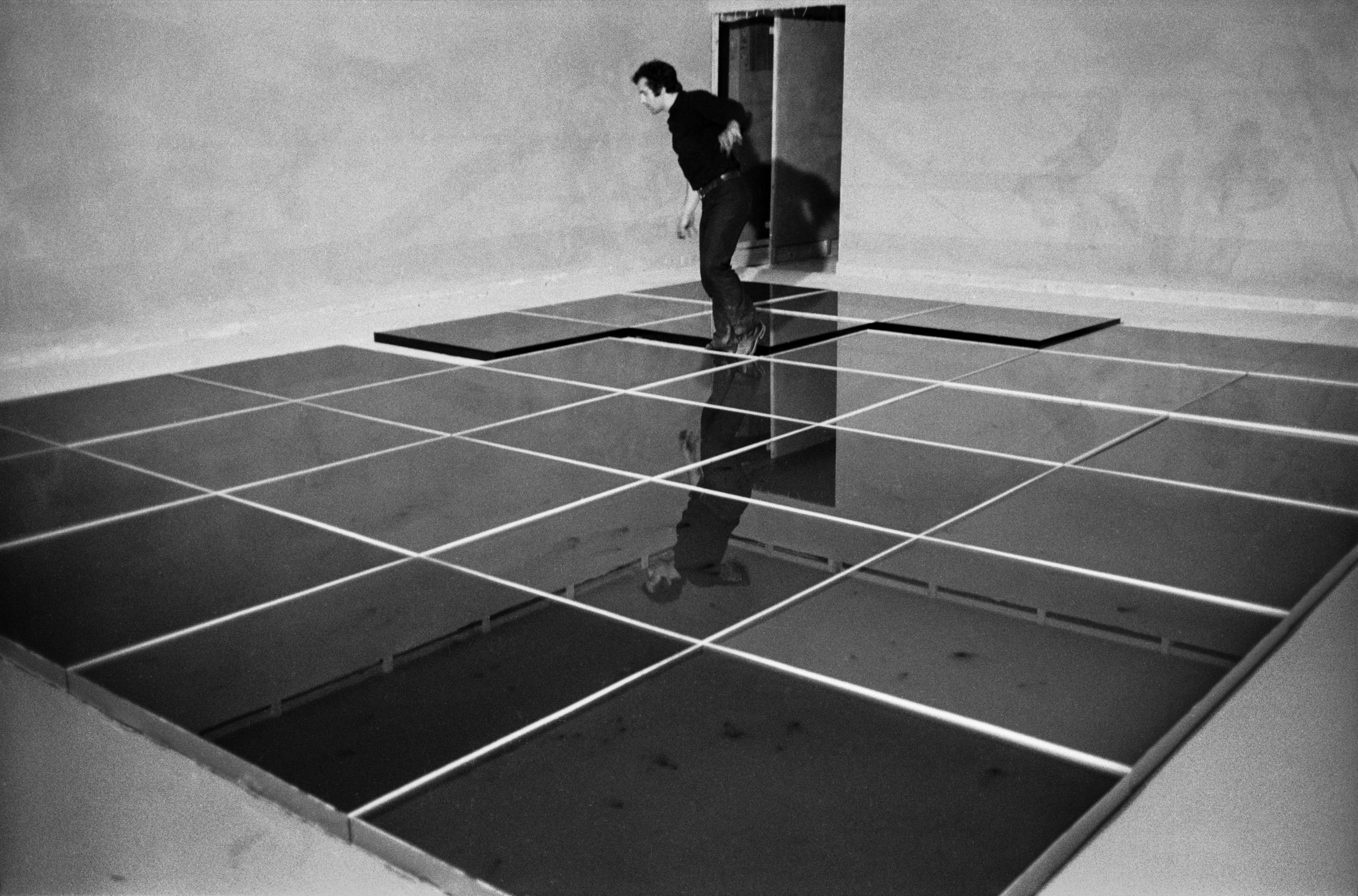

Se è vero che Pascali è stato una meteora assolutamente originale nell’arte italiana, e internazionale, degli anni Sessanta, possiamo dire che il suo contributo più innovativo capace tuttora di risultare attuale è proprio legato al suo approccio all’esposizione, a realizzare le sue mostre, fino al “mettersi in mostra”. Come sottolinea lo stesso curatore. Pascali risulta attuale – che potremmo sostituire con “vivo” – proprio perché era un esibizionista, un uomo che dava spettacolo, e nel farlo risultava sempre presente insieme alle sue opere, si metteva in scena insieme a loro – da cui le tante foto che lo ritraggono con i suoi pezzi iconici, mentre li attiva, ci gioca, ci si relaziona come fossero oggetti di scena, giocattoli su misura della sua fantasia, della sua ironia, del suo umorismo, del suo desiderio. Con esse creava degli ambienti immaginari, che tuttora, pur in sua assenza, vengono rievocati. Pascali incarnava completamente la spinta propulsiva della sua epoca, in cui si respiravano possibilità, occasioni, libertà, anche di porsi come figura di cesura, in aperta ribellione ai dogmi della società e della cultura d’allora. Se da un lato infatti c’erano dei costumi estremamente rigidi, dall’altro se ci si riusciva a liberare da questa forza gravitazionale e castrante si poteva schizzare via, liberi da qualsiasi sfera di influenza, da qualsiasi codice, ridicolo nella sua rigida ottusità, proprio nel senso di smussatezza, dovuta alla sua infinita reiterazione. Pascali era acuto invece, come un chiodo capace di sgonfiare tutte le pretese rassicuranti della borghesia, ogni tipo di educazione, intesa come summa di regole, di doveri, di leicità.

La mostra di Fondazione Prada lascia detonare la potenza espressiva e sovversiva di questo artista, capace di fare arte concettuale e al tempo stesso materialissima, in cui il “concetto” resta perennemente legato alla materia grazie alla percezione, all’esperienza tutta corporea della mente. Pascali appare così come un demiurgo, capace di fare e disfare, un personaggio abile nel continuare a cambiare maschera, tratti, azione primaria, scopo, una sorta di giullare che al tempo stesso ci smaschera, nelle nostre impettite identità, un sovvertitore. Tra gli aspetti più divertenti del gioco d’altronde c’è proprio il ribaltamento, dei ruoli, dei significati, delle forme, delle parole, degli usi e dei costumi. Basti pensare ai “Bachi da Setola”, enormi scovolini in setole di nylon, che fanno convergere nuovi materiali sintetici – simbolo del progresso industriale – e natura, sottoforma di animali totemici buffi e inquietanti allo stempo, per l’immaginario conscio e inconscio a cui si rifanno. Ma anche agli enormi animali – come “Coda di delfino” – che emergono o si tuffano nei muri, come mastodontici moncherini che ci lasciano pensare a un tutto che non può essere dato, emblema di una parzialità insita nel nostro sguardo, nel nostro modo di intendere umano, per forza di cose mancante, anti-assoluto. O alle “Armi” perfettamente verosimili nella forma ma realizzate da materiali di scarto, rottami e rifiuti – residuati meccanici, tubi idraulici, vecchi carburatori Fiat, manopole e quant’altro – come a denunciare il valore stesso della violenza.

O alle “Finte sculture”, una serie di elementi che riprendono le forme anatomiche umane e animali della statuaria classica, ma realizzate con materiali attuali – “falsi” – come il gesso e la resina sintetica, invece del marmo, o dei corpi stessi degli animali uccisi e resi trofei. Pascali in questo modo riesce al tempo stesso a mettere in discussione la rilevanza dello stile e della cultura classica nel mondo moderno all’alba del consumismo portato dal boom economico, e dall’altra a rendere comunque omaggio a queste forme, affrancate dalla morale rigida sollevata dall’architetto e critico austriaco Adolf Loos sulle orme della filosofia estetica di Goethe. Le forme classiche, infatti, continuano ad avere un enorme potere sulla nostra mente, anche quando svincolate dalla loro materia, sono ormai veri e propri fantasmi, immagini virtuali, smaterializzate, che hanno potere in quanto sagome di suscitare lo stesso fascino che proviamo di fronte ai dinosauri, o ai simboli e ai reperti di antiche civiltà. Siamo così costretti a riconsiderare profondamente il valore dell’autenticità, fin dalle sue radici. I dinosauri non a caso sono un altro tema esplorato dall’artista, su cui proietta la sua attrazione per il primordiale, il mitologico, carburante fondamentale del processo creativo e del magma dell’inconscio – oggi sempre più organizzato, strigliato, epurato e quindi impoverito.

Qui si innesta anche la ricerca di Pascali, o per meglio dire la sua prolifica proliferazione artistica, legata all’acqua, al mare, come fonte di vita e mistero, forza affascinante, ipnotica e potenzialmente terribile, strumento di riflessione, nel senso di capacità di rimandarci la nostra stessa immagine, deformata, creando una sorta di disforia positiva, di varco nella nostra identificazione – nevrotica, sclerotica – col sé. Ne è un esempio “32 mq di mare circa”, una grande “vasca” ben poco profonda composta da riquadri azzurri. Pur essendo evidentemente un “falso” ci invita comunque alla contemplazione, come se ci fosse una pulsione dentro di noi più forte di qualsiasi comprensione mentale, che ci porta a fermarci e a osservare. Come diceva lo stesso Loos, se ci troviamo di fronte a un tumulo, qualcosa dentro di noi sa che siamo di fronte a dell’architettura, così – in una dimensione ludico-astratta minimalista, come ogni gioco d’infanzia – se ci troviamo di fronte a un quadrato azzurro sappiamo che ci troviamo di fronte al mare. Ma mentre accade, la lieve dissonanza cognitiva prodotta da Pascali ci obbliga a riconsiderare il nostro rapporto col paesaggio, facendoci temere che forse un giorno potremo godere al massimo di un ambiente artificiale, falso, riprodotto.

La retrospettiva su Pascali si offre così come un’esperienza realmente immersiva, capace di rievocare il sistema mentale e creativo di un artista che ha sfidato i confini della forma, del materiale e del significato; capace di riflette sui grandi temi di un’epoca tumultuosa di grande cambiamento sociale ed economico, oscillando tra serio e faceto, organico e artificiale, classico e moderno, eredità e rivoluzione. Ma la sua opera è tuttora così attuale e capace di parlarci proprio perché invece che dare definizioni ed esprimere una ben precisa visione del mondo, ci interroga, solleva domande, a cui non è detto che l’artista, così come nessuno di noi, abbia risposta; ci offre così un metodo, un modo di approcciarsi al reale, spogliandoci dei nostri preconcetti, della nostra formazione e delle buone maniere, mettendoci di fronte alla realtà come bambini maleducati e irrispettosi, che si fidano del loro istinto ben prima che della loro cultura, insegnandoci a dubitare prima ancora di ciò che vediamo, di noi stessi, senza prendere nulla troppo sul serio, ma dando a tutto l’attenzione che merita.